中國木版畫

王一枝

(作者單位:中國美術學院)

歷史上的木刻藝術家大多是勞動人民,他們屬于工匠這一階層,關于制作木版畫的技藝也是很少外傳,成立了許多“行幫”,這些“行幫”除了家庭關系外,地方性也是很強的,很像中國練武之人的門派 之別。

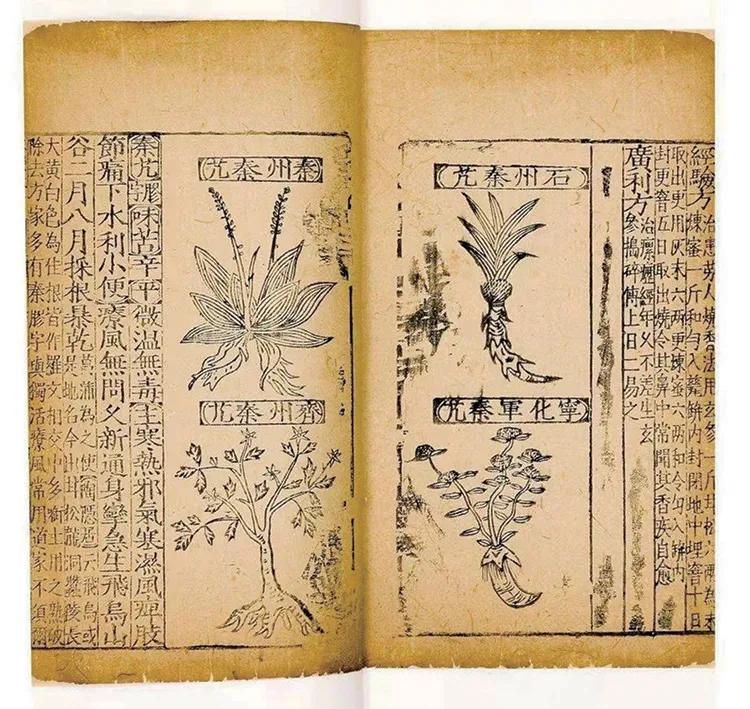

中國木刻版畫的來源應該追溯到漢代的石刻畫像,這些作品基本都是“陽刻”,畫面上除了一些幾何圖形之外,大都是現實主義的杰作。比如說洛陽金村出土的狩獵圖,天上飛舞的野禽和地上低吼的獵狗組成了一張無比生動的畫面。北宋的宋徽宗在文化藝術上的野心是比較大的,他想總結過去的經驗,開創一個新的局面。像《大觀本草》(圖1)這類著作是需要大量配插圖的,此時木刻版畫就成為那些插圖最早的工具,這大大推動了木刻版畫的應用和發展。元代的木刻畫繼承了宋與金兩個系統,在這一時期出現了歷史上第一部兩色套印的書——《金剛經注》。在這一時期,木刻版畫工藝已經發展到很高的水平,主要是以插圖的形式,它們為歷史文明作出了重大的貢獻。

圖1 《大觀本草》

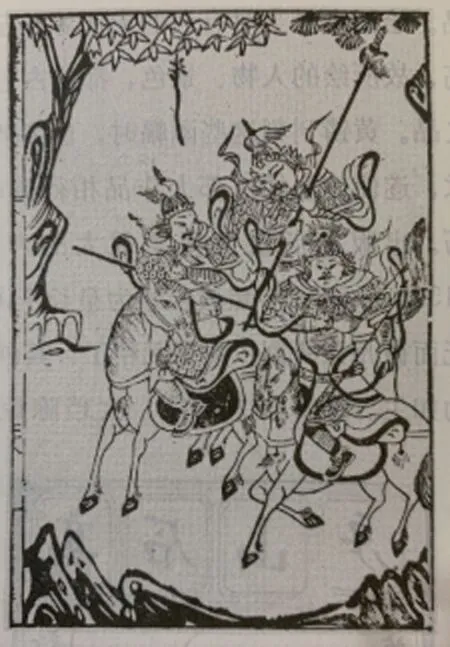

中國木刻版畫發展到明代萬歷年間,可以說是登峰造極。其創作的成就,既甚高雅又甚通俗。不僅是文士們的喜愛之物,還深入到人民大眾之間。其數量之多,質量之高,都是史無前例的。在木刻版畫的歷史上,這一時期無疑是一個黃金時期。歷史上第一次出現彩色印刷的木版畫就是在萬歷年間。這一時期最顯著的特征就是出現了徽派木刻,他們具有得天獨厚的地理條件,安徽歙縣是盛產墨和木材的地方,這使得徽派木刻稱為中國木刻版畫史上的“天之驕子”。他們的作品精細優美,人物線條細膩流暢,風景山水猶如潑墨一般,例如《目蓮救母勸善戲文》(圖2),可以說是松緊有度,栩栩如生。

圖2 《目蓮救母勸善戲文》

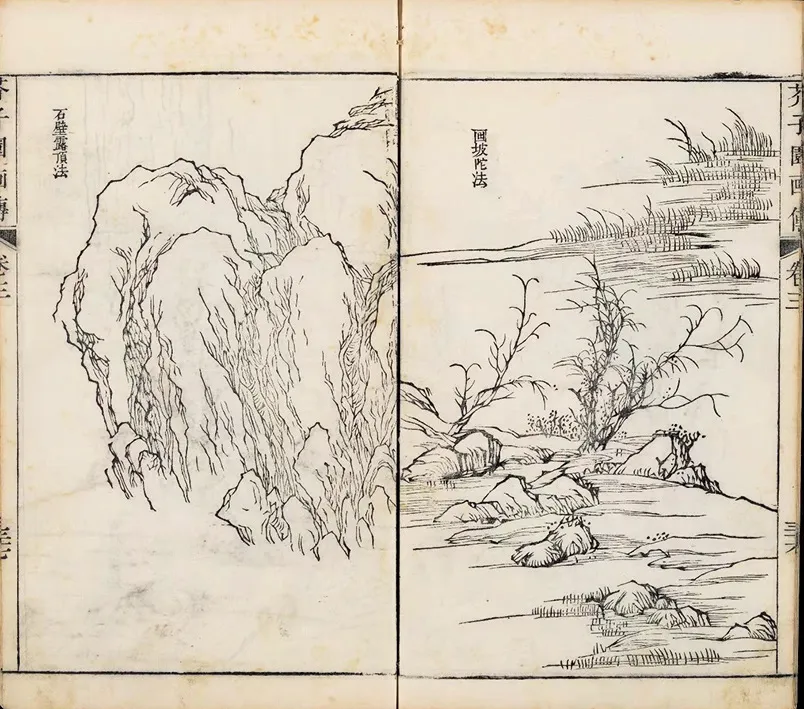

自萬歷后到明末清初,中國的木刻版畫已是“四海一家”,幾乎看不出地方性的區別了。在這一時期,不得不說的是十竹齋對版畫藝術的推動與貢獻。十竹齋的饾版藝術,是明清以來被國內外藝術家一致贊美的水印木刻藝術,它在畫家與刻印工人密切合作之下,真正發揮了“版畫”這一藝術的特點。到了清代中晚期,社會矛盾民族矛盾日益加劇,版畫藝術在這樣的形勢下自然難以發展,在這期間,粗制濫造的作品占據主流,優秀的作品可謂鳳毛麟角。《芥子園畫傳》(圖3)便是這一時期少有的優秀作品,它是繼《十竹齋書畫譜》之后又一部為廣大人民群眾所喜愛的套色水印畫譜。

圖3 《芥子園畫傳》

總的來說,中國古代版畫的產生與某種目的的傳播功能有關,與印刷術的發展緊密相連,不管是從創作上講還是從技藝上講,都對我們現當代的木刻版畫創作奠定了基礎。我們應該珍惜中國古代版畫先驅們給我們留下的寶貴的藝術人文底蘊和可貴的精神。

1911年,由孫中山先生領導的辛亥革命推翻了清王朝的統治,結束了我國幾千年來的封建帝制時代,隨后又爆發了五四運動,在這個歷程里,盡管我國社會矛盾激化,政治經濟文化受到影響,但是木刻版畫藝術所具有的宣傳作用,使其成為反帝反封建的武器,受到文藝工作者和人民大眾的喜愛。

魯迅先生從1929年開始介紹外國創作的木刻版畫,因為此時的中國幾乎沒有“創作版畫”這一概念。魯迅極力推薦珂勒惠支的作品,魯迅在晚年將珂勒惠支的作品匯印成冊,向人民大眾介紹她的作品。

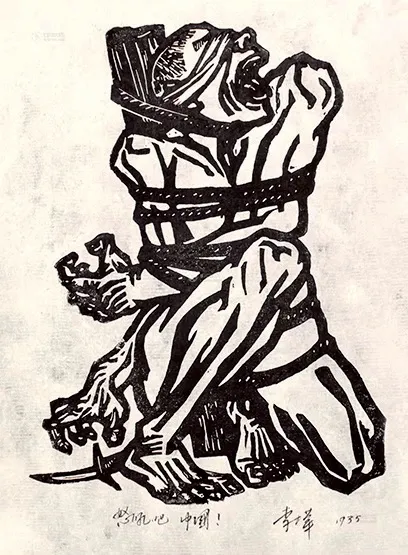

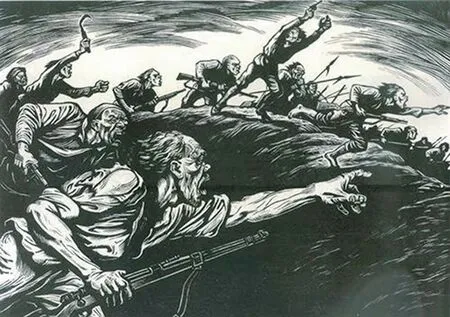

在這一時期,人民處于水生火熱之中,他們的作品在逐步走向創作的同時飽含激情和力度。除了在思想方面具有深刻的時代性之外,在技法上也與之前有所不同,這主要是受到西方版畫的影響,因此這個時期的創作都留有西方的影子。例如《怒吼吧,中國》(圖4)《陶罐》(圖5)等。這一時期的新興木刻運動與國家的政治背景緊密聯系在一起,涌現了眾多的政治主題的版畫作品。

圖4 《怒吼吧,中國》

圖5 《陶罐》

在魯迅先生的推動和版畫家們的努力下,中國木刻版畫迎來了前所未有的突破,在繼承古代木刻版畫技法的基礎上,結合西方審美理念和西方版畫技藝,中國的版畫藝術在這時不光承擔了重要的歷史責任,還迎來了自身的突破和超越。版畫藝術家們心系祖國命運,心懷家國情懷,用手中的刻刀作為武器,為當時的名族解放貢獻了自己的力量,用自己鮮活的生命刻下了一幅幅鮮明而激情的版畫。

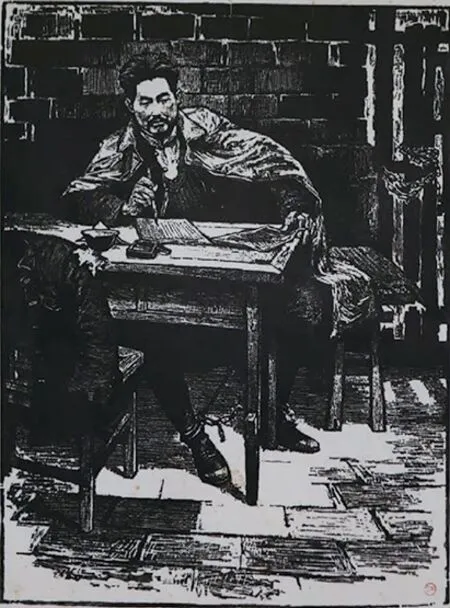

新中國成立后,木刻版畫以它獨特的表現語言,沿著藝術發展的規律,呈現出不斷發展繁榮的趨勢。這一時期出現的版畫藝術家們嚴謹的寫實造型和出手不凡的木刻天賦非常令人贊嘆。其中令我印象較深的是趙延年的《起來,饑寒交迫的奴隸》(圖6),張懷江的《方志敏同志在獄中》(圖7)和趙宗藻的《四季春》。

圖6 《起來,饑寒交迫的奴隸》

圖7 《方志敏同志在獄中》

中國木刻版畫具有獨特的韻味,它所具備的藝術張力是現代藝術形式所不具備的,它是歷史留給我們的珍貴文化資源。雖然隨著社會的發展,木刻版畫已經喪失了原本的功能性,但是它的藝術性仍然經久不衰。反觀當代木刻版畫的發展,無不是建立在由古至今的版畫歷史上的。我國木刻版畫起源最早,開創了世界版畫的先河,取得了燦爛輝煌的成就,為人類的文明進步和文化發展作出了重大貢獻,不僅在我國版畫史上,也在世界版畫史上有其重要的地位。

水印木刻版畫相對于其他版種而言歷史更為悠久,其重要的一個原因就是創作材料相比于其他版畫類型要簡單的多,所用的材料顯得古樸而神秘,透露著一種文人墨客的書香之氣,正因如此,水印木刻版畫在創作中有較強的自我把控性,無論是刻版還是印制,都顯得十分簡潔輕巧,這正是我喜歡水印木刻的重要原因。

水印木刻版畫中水的運用和印痕是使得畫面靈動嫵媚,濃淡虛實,干濕富有變化的一個重要原因,日本的水印木刻版畫雖然制作精良,但缺乏水的變化,使其缺少了一些韻味。版畫在印制過程中通過拓印而產生的痕跡統稱為印痕,當這些印痕與畫面互相交映,產生的某種藝術效果增添了版畫的特別與魅力。水印木刻版畫中的木紋和水色斑跡由于干濕或者承印紙張的屬性不同產生的有意無意,似是而非的藝術效果和審美情趣是非常特別的。

但藝術形式終歸只是表現方式,呈現的載體,這些表現方式產生于版畫發展歷程上的“實用性”目的,而現當代版畫創作是一種“藝術性”目的,或者說是“審美對象”,在版畫創作中我認為更重要的是思想深度,審美眼光以及造型方式。

回顧從幼時學習如何用毛筆勾勒一根挺拔的翠竹到現在思考如何進行藝術創作,如何表達真實,經歷了一個漫長的過程。在此過程中,隨著年齡的增長和不斷的學習,提高的是思考的深度和手上的功夫,丟失的是童真的趣味。我想這應該是成長必經的過程。

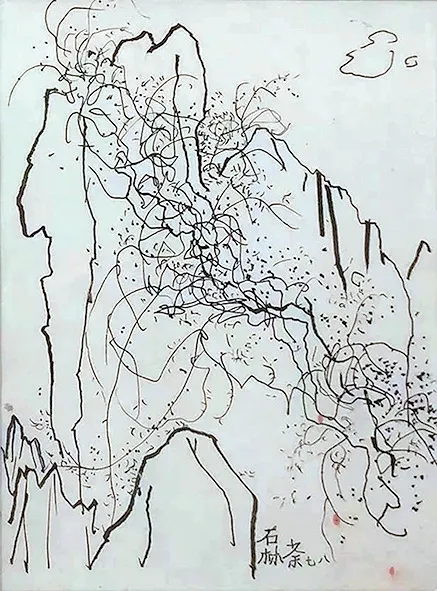

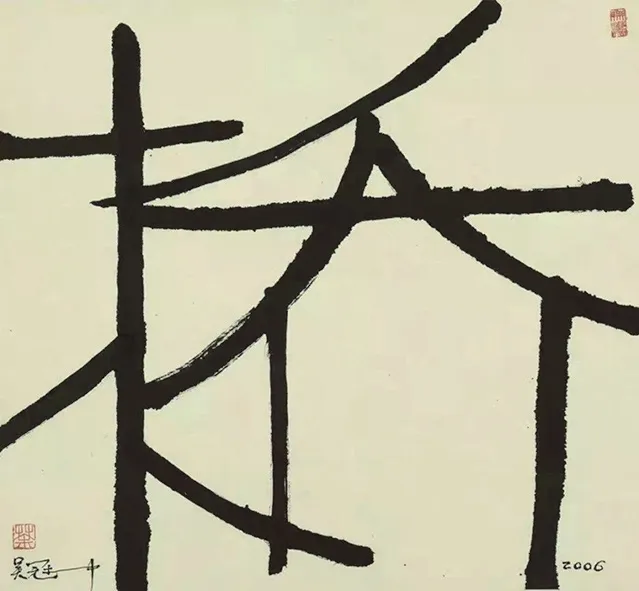

前一陣看了吳冠中先生的作品展,在他的油畫,書法和速寫作品之中透露出一種對世間萬物的真情和對造型敏銳的感受力,讓我對如何去造型這個問題有了新的思考。吳冠中先生筆下的山川樹木總是在像與不像之間(圖8),讓我覺得畫面中的樹木就是那棵屹立在山間的挺拔樹木,但又不是那棵樹,而是一顆藝術家心里的樹木,它是有人格的有感情的樹木,既真實又虛幻,既寫實又隨心。我記得很久之前就看過吳冠中先生的書法作品,那時只覺得特別,并不曾多想,這次看到他的《橋》(圖9)和《芒刺》等書法作品倒讓我體會到了造型的藝術,《橋》這幅作品結合了書法和速寫的表現形式,它既是一個“橋”字,又是一副江南水鄉的美麗風景。《芒刺》的造型讓人一眼看去就像看到一片荊棘一般,仿佛靠近些都有可能被它刺到。我想正是因為藝術家都有超乎常人的感受力,他人看山是山,看水是水,而藝術家卻不同,他們內心感受到的景物往往與現實不同,來源于現實,卻又結合了自身的體會和情感,才得以抓住造型的本質,透過現象看本質,能夠在簡潔概括的畫面中做到造型的神形兼備,這不正是我們版畫創作所需要的造型方式嗎。

圖8 吳冠中寫生

圖9 《橋》

說到“神”與“形”,對我來說后者往往容易做到,而前者卻仿佛離我忽近忽遠,很難抓住。一般地說“形”是指對象的外部形態特征,“神”是指對象的精神氣質以及藝術家的內在感受。大部分人的繪畫歷程毫無疑問也是從追求形似開始的,這是繪畫不可違背的客觀規律。中國傳統繪畫也是經歷了這個歷程,比如說當年宮廷畫師給王昭君畫像的故事就可以看出繪畫初期是以形似為高超。隨著繪畫的發展,早在我國東晉時期顧愷之就開創了形神皆備的繪畫階段。版畫是中國傳統繪畫的一個分支,自然也經歷了這個階段,特別是在“審美對象”逐漸取代“技術對象”之后,藝術家們對“神”的琢磨與探索越來越多。

總之,藝術是對現實世界的虛構,不管是“形”還是“神”,藝術家的創作都來源于現實生活,藝術家的作品最終呈現的都是對現實的物化,這種物化往往比真實的現實更加真實,這是毋庸置疑的。