樂都瞿曇寺回廊壁畫藝術(shù)語言解析

武素璞

(作者單位:青海師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院)

一、瞿曇寺畫師及粉本來源

瞿曇寺是由明太祖朱元璋頒旨撥款興建,位于青海省海東市的樂都區(qū)南馬圈溝口的山坡。明洪武二十四年開始修建瞿壇殿。據(jù)現(xiàn)存于殿門正下方的墨書記載:“大明洪武二十四年歲在辛末季秋乙酉朔月六日......。”洪武二十六年敕賜名“瞿曇寺”,并賜金書匾額一塊,匾額上款書“敕賜”,至于修建者為何人?據(jù)史料記載為三羅喇嘛,“初 ,西寧僧三剌(即三羅)為書招降罕東諸部, 又建佛剎于碾伯(今樂都縣)南川以居其眾 ,至是來朝貢馬, 請敕護持,賜寺額,帝從所請,賜額曰:瞿曇寺。因立西寧僧綱司,以三剌為都綱,又立河州番漢二僧綱司,并以番僧為之,給以符契。”永樂、宣德初年由太監(jiān)孟繼、指揮使天選等在瞿壇殿基礎(chǔ)上進(jìn)行擴建。后經(jīng)至今日已有600多年的歷史,是西北地區(qū)保存最為完整,規(guī)模最為宏大的明代皇家寺院,是一座具有中原漢式風(fēng)格的藏傳佛教寺院,寺內(nèi)所繪壁畫具有獨特的藝術(shù)風(fēng)格。

縱觀中國佛教藝術(shù)發(fā)展史,明清時期是佛教藝術(shù)逐漸衰落的時期,藝術(shù)成就遠(yuǎn)不如隋唐那樣輝煌,佛教壁畫藝術(shù)的主要繪制場所由石窟逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樗略骸淖诮绦叛鰜砜矗谶@一時期儒釋道三家從各自發(fā)展逐步走向相互融合的歷程。明朝佛教壁畫在藝術(shù)成就上雖不及前代,但其也呈現(xiàn)出不同于前代的新的發(fā)展趨勢,即具有世俗化和廣泛化的顯著特征。此外,明朝參與壁畫繪制的畫師進(jìn)一步由官家到民間的轉(zhuǎn)變。明代之前從事宗教壁畫藝術(shù)繪制的多為著名畫家或寺院僧人,如顧愷之、周昉、吳道子、張萱、尉遲乙僧等。明朝以后寺院壁畫有較高文化知識的文人畫家極少參與,多是民間畫工來進(jìn)行繪制。此外,這一時期因統(tǒng)治者推崇佛教,并在各地廣建寺院,畫工需求增多,一方面在一定程度上推動了壁畫藝術(shù)的繁榮,另一方面隨著需求的增多,必然會促進(jìn)民間畫工從事壁畫繪制人數(shù)的增長。這些民間畫工因其受限于文化等方面,多采用之前流傳的粉本或師徒口口相傳,新的創(chuàng)作形式相對缺乏,致使這一時期壁畫的風(fēng)格樣式、繪畫技法及內(nèi)容表現(xiàn)有一定的一致性。我們從現(xiàn)存的臨近甘肅妙因寺、紅城感恩寺、法海寺、太原崇善寺等明代寺院的壁畫內(nèi)容、形式、用筆用色等可以看出端倪。

瞿曇寺內(nèi)壁畫現(xiàn)存迥異具有漢藏兩種屬性的風(fēng)格,其中現(xiàn)存回廊壁畫風(fēng)格應(yīng)屬中原佛教繪畫的樣式,三大殿壁畫具有濃郁的藏式壁畫風(fēng)格多繪制密宗尊像,其中《善財童子五十三參》又凸顯出漢藏兩種樣式的融合。明代時期的壁畫年代久遠(yuǎn)損毀嚴(yán)重又無題記,無法辨別具體作者為何人,但從時代背景及現(xiàn)有文獻(xiàn)資料和壁畫藝術(shù)風(fēng)格可以推斷出明朝時期參與瞿曇寺壁畫繪制的畫工應(yīng)出自于民間來源有以下三個方面:

1.早期回廊壁畫始繪于宣德二年,據(jù)文獻(xiàn)考證,應(yīng)是主持修寺的太監(jiān)孟繼奉旨從中原地區(qū)選拔宮廷畫工并派參與壁畫的繪制。從“凈居天子為護明菩薩選降處”起,到“五百力士移出大石竟無能動佛擲于空外”止,共十五段故事,現(xiàn)存9間十二面。這部分壁畫技法古樸,畫面色調(diào)柔和場面磅礴宏大,人物刻畫精細(xì),具有典型的明代宮廷繪畫樣式風(fēng)格。

2.青海熱貢地區(qū)的唐卡畫師參與繪制壁畫。瞿曇寺南方100多公里之外的同仁縣隆務(wù)河畔的熱貢區(qū)域群落世代從事佛教繪塑藝術(shù),從藝人員眾多,技藝精湛,形成了獨具特色的熱貢藝術(shù)。瞿曇寺壁畫人物形象特征與熱貢地區(qū)唐卡畫像的特征風(fēng)格上有明顯的一致性和繼承性,特別是三大殿內(nèi)壁畫對佛像的儀軌和臉部刻畫,與同時期唐卡面部表現(xiàn)特征較為一致,且畫面出現(xiàn)白度母、藏僧等情節(jié),這些情節(jié)需要畫師對當(dāng)?shù)胤浅J煜げ拍芾L制如此生動,我們可以推斷瞿曇寺壁畫的繪制可能有熱貢唐卡畫師參與。

3.陜西甘肅等臨近地區(qū)的能工巧匠參與。同一時期陜西甘肅等地繪制的寺院壁畫與瞿曇寺壁畫在繪畫風(fēng)格、題材內(nèi)容有一定的相似性和繼承性,我們可以看到甘肅的妙因寺和陜西部分寺院壁畫與瞿曇寺壁畫可能出自同一粉本,特別是妙因寺壁畫風(fēng)格和特點與瞿曇寺一脈相承。此外,在清代補繪的壁畫落款可以看出有來自甘肅地區(qū)的畫師參與壁畫的繪制。我們大致可以推斷明朝時期這些畫師在陜甘青地區(qū)之間有相互流動的可能。對于清代補繪的壁畫,據(jù)現(xiàn)場考察和辨認(rèn),回廊北部中部壁畫的屏風(fēng)內(nèi)有處提字“短短桃花臨水輕岸柳絮點人衣,允吾王珠畫。”回廊南側(cè)中部屏風(fēng)處出現(xiàn)孫克恭、徐潤文和門徒何濟漢等字樣題字。“平番縣上窯堡畫像弟子孫克恭徐潤文門徒何濟漢沐手敬畫”。可以確定清代補繪的壁畫應(yīng)為孫克恭、徐潤文、何濟漢、玉珠等人繪制。至于瞿曇寺清代壁畫繪于何時,可以從附近的福神廟壁畫做出大致的推斷,福神廟建于道光18-24年間,謝承詔于咸豐元年所撰《重修福神廟匾文》中談到福神廟的壁畫是瞿曇寺壁畫繪制者繪制。由此可以推斷瞿曇寺清代補繪壁畫應(yīng)早于道光18年之前的3年以內(nèi),即道光15-18年間。

瞿曇寺內(nèi)回廊壁畫粉本來源據(jù)文獻(xiàn)資料和國內(nèi)學(xué)者的考察是由《釋氏源流》為藍(lán)本經(jīng)畫工截取部分內(nèi)容來進(jìn)行繪制,《釋氏源流》是明朝僧人釋寶成編撰,共四卷,收錄408則佛教版畫及故事,流傳廣泛的一本佛教著作,同樣以《釋氏源流》為藍(lán)本進(jìn)行壁畫繪制的還有山西太原的多福寺、四川的覺劍寺等,瞿壇殿內(nèi)東西兩壁繪有 《善財童子五十三參》以連環(huán)畫形式呈現(xiàn),其故事出自于《華嚴(yán)經(jīng)》,據(jù)考察粉本可能由四川地區(qū)新繁龍藏寺、劍閣覺苑寺繪制者流傳于青海。

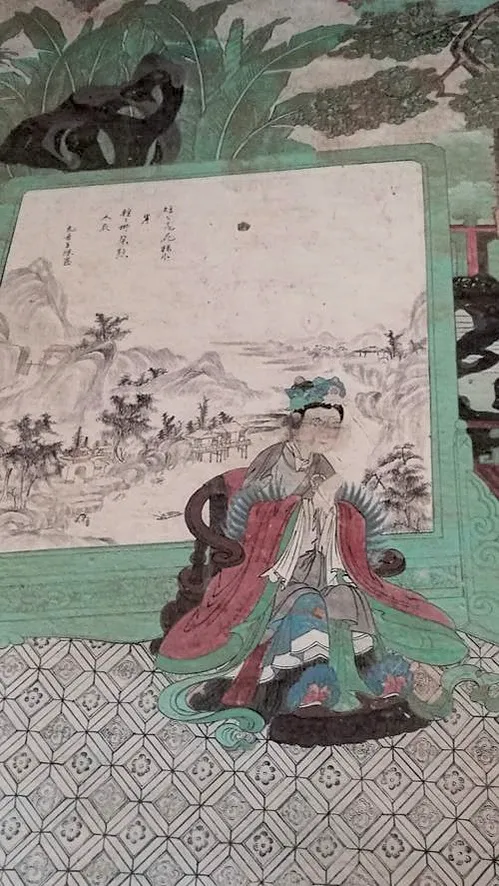

圖1

二、回廊壁畫藝術(shù)語言解析

佛教最初于漢代由古印度傳入中國,其后在不斷的中國化進(jìn)程演變中,佛教藝術(shù)形成了中原漢式風(fēng)格和藏式風(fēng)格兩種不同的藝術(shù)表現(xiàn)形式,而瞿曇寺內(nèi)漢藏兩系壁畫共存于一座寺院較為罕見,具有漢藏文化交流下獨特的藝術(shù)表現(xiàn)風(fēng)格。寺內(nèi)中原地區(qū)風(fēng)格的壁畫現(xiàn)存于中部院落的南北兩側(cè)回廊,主要題材以佛傳故事為主,采用工筆青綠山水的藝術(shù)手法,描繪巨幅的壁畫,畫面人物眾多,有獨特的地域風(fēng)格和極高的藝術(shù)水準(zhǔn)。藏式風(fēng)格壁畫主要繪制于瞿壇殿、保光殿、隆國殿四壁,題材主要以佛陀、菩薩、力士、上師為主,多以單幅呈現(xiàn)。值得注意的是還有繪于瞿壇殿連環(huán)畫形式的壁畫《善財童子五十三參》。

圖2

從回廊壁畫的整體來看,大部分繪制的是釋尊的生平與神跡,現(xiàn)存45幅左右,部分畫面有榜題,可以看出是表現(xiàn)佛傳故事的內(nèi)容,其他部分表現(xiàn)與釋尊有關(guān)的應(yīng)化事跡和寺院建造場景,具有濃郁的漢地藝術(shù)風(fēng)格,其是風(fēng)格特色在繼承唐、宋元青綠山水基礎(chǔ)上發(fā)展而來,用筆工細(xì),設(shè)色濃麗,氣勢恢宏。以巨幅的青綠山水來表現(xiàn)釋迦摩尼一生應(yīng)跡,繪有佛陀、菩薩、力士、國王、侍女、鬼怪等眾多人物,人物形象逼真,筆法流暢。青綠山水是中國傳統(tǒng)工筆山水畫的一種表現(xiàn)形式,以礦物質(zhì)顏料石青、石綠為主色,色彩濃重,中鋒勾線,少皴擦,畫面裝飾性強。青綠山水畫始于唐代李思訓(xùn),他發(fā)展并確立了青綠山水的藝術(shù)特色。元代湯垕評論他的青綠山水說到:“李思訓(xùn)著色山水,用金碧輝映,自為一家法。”兩宋時期在青綠山水基礎(chǔ)上進(jìn)而又發(fā)展形成金碧山水,大小青綠山水,三種樣式。元明之時也是文人畫興盛時期,我們從元末明初的皇室監(jiān)制壁畫來考察其更突出的特點是具有濃烈的工筆重彩意味,線條明確、瀝粉貼金形成富麗堂皇的畫面效果,而瞿曇寺回廊壁畫則更多的呈現(xiàn)出元明文人青綠山水畫的一些特征。

其突出特點運用小青綠山水表現(xiàn)形式,設(shè)色清淡但又不失大青綠山水的工整,人物動物穿插于青綠山水間。把山水畫作為主要突出對象,這也是明朝時期佛教繪畫藝術(shù)在審美上的一個較大的轉(zhuǎn)變,我們可以從唐宋時期敦煌石窟佛傳及本生故事壁畫中看到,畫師把佛陀作為主要突出的表現(xiàn)對象,人物或重要佛陀形象占比較大,畫面布局緊湊而環(huán)境則處于相對次之的位置,人物動作、神態(tài)較為莊嚴(yán)。瞿曇寺回廊壁畫則不同,山水、建筑景物采用寫實的表現(xiàn)形式,在畫面中較突出,而畫面中的人物仿佛游戲于青綠山水間,人物服飾、神態(tài)、動態(tài)更具有世俗化和地區(qū)化的特征。畫中佛、菩薩、力士、侍女等人物位于亭臺樓閣之中,好似封建社會生活的男女,極具生活性,這些世俗化的表現(xiàn)特征也反映出時代背景下佛教藝術(shù)的轉(zhuǎn)型,賦予神佛更多的人性。此外,從其用筆上來顯然是繼承受吳道子、尉遲乙僧等人的遺風(fēng)。畫中山石用筆仿若“吳家樣”的線條,富于節(jié)奏感,用筆頓挫起伏明顯,在衣紋飄帶處理上用筆圓潤、飄逸生動自然。在樹木、服飾、瓔珞等染色上繼續(xù)沿用尉遲乙僧所創(chuàng)立的西域凹凸畫法,色彩深淺變化豐富,具有很強的立體效果。

從回廊壁畫人物造像來看,明代壁畫的人物塑造較清代水平要高,面部刻畫更為細(xì)致,面部表情生動,畫工精細(xì)而不呆板,人物造型其基本還是延續(xù)魏晉時期“秀骨清像”式的佛教造像原則。而東廊清代補繪部分人物面部刻畫較為單一呆板,有部分人物形象重復(fù)出現(xiàn),但是對人物服飾和飾品的描繪精細(xì)復(fù)雜,畫工較為拘謹(jǐn)。西廊清代補繪的人物動態(tài)和對面部描繪要比東廊清代補繪的稍好一些。壁畫中出現(xiàn)大量的在畫畫面分割也獨具特色,以樹木、山、溪流、云、屏風(fēng)等景物自然分割畫面,并運用中國傳統(tǒng)的散點透視把畫面各畫面自然生動地串聯(lián)。運用樹木、屏風(fēng)、云等景物自然分割畫面也是中國傳統(tǒng)山水畫構(gòu)圖中常使用的一種方法。這種構(gòu)圖方式能夠把瞿曇寺回廊壁畫不同的故事情節(jié)有機聯(lián)系在一起使之成為一個整體。

亭臺樓閣等建筑部分運用界畫表現(xiàn)手法,以現(xiàn)實生活中明朝時期官家建筑的樣式為參照進(jìn)行細(xì)致入微的描繪。界畫即以界尺輔助畫線,是中國繪畫獨特風(fēng)格,始于晉代,唐宋之時因皇家畫院興盛而輝煌一時,古人將竹片一頭修成半圓形,并以毛筆粗細(xì)為基準(zhǔn)可出凹槽,竹片凹槽抵住筆桿,作畫之人手握毛筆與竹片,按照界尺方向運筆,畫出的線條筆直、均勻,常運用于建筑畫來描繪皇家建筑的恢弘氣勢。回廊壁畫中的建筑描繪細(xì)致,筆力遒勁,具有很強的寫實性和現(xiàn)實性,如《凈飯王的居所》一圖中可以看到其建筑特點具有典型的明代皇家建筑的形制。畫面上建筑與樹木、云相互映襯顯得非常自然,體現(xiàn)出中國南方園林藝術(shù)的美學(xué)觀念。

三、結(jié)語

瞿曇寺回廊壁畫漢式風(fēng)格與藏式風(fēng)格完美的融合是在漢藏文化交融下的獨特表現(xiàn),明朝是宮廷畫院和浙派繪畫的繁榮時期,儒釋道宗教思想進(jìn)一步融合的時期,佛教壁畫藝術(shù)自然也收到道教、儒家文化思想的影響。瞿曇寺現(xiàn)存回廊壁畫,雖歷經(jīng)明清兩個朝代畫師的繪制,但觀其繪畫風(fēng)格有一定的繼承關(guān)系,因明朝統(tǒng)治者及時代的審美的變化,這一時期的壁畫風(fēng)格題材較之前更豐富,從嚴(yán)肅轉(zhuǎn)向生活化,世俗化,并由于文人畫的思想也影響瞿曇寺壁畫的風(fēng)格轉(zhuǎn)變。