“十三五”時期我國茶葉標準化發展分析與展望

高晨曦,孫威江*

1. 福建農林大學 園藝學院/福建省茶葉工程技術研究中心,福建 福州 350002;2. 安溪縣現代農業產業協同創新中心,福建 泉州 362400

“十三五”時期(2016—2020年),是我國經濟實現高質量發展的重要階段,在此階段,我國經濟發展方式轉變、結構調整,質量效益明顯提高。茶樹在我國的亞熱帶和熱帶地區廣泛種植,是我國重要的經濟作物之一。在我國,茶葉不僅是作物、飲品,更是一種文化。與此同時,茶葉具有良好的經濟和社會效益[1]。我國作為產茶大國,高效把握我國發展的重要戰略機遇期,推動茶產業的健康、可持續發展,茶葉的標準化無疑是最好的途徑。鑒于此,本文以2016—2020年我國所有茶葉相關標準原始數據為基礎,對我國茶葉標準化的空間分布特征與發布特點進行分析,以期為優化和調整我國茶葉標準化結構、推進茶產業的標準化及快速、健康發展提供參考。

1 數據來源和統計分析

本文數據均來源于全國標準信息公共服務平臺、食品伙伴網和全國團體標準信息平臺。對2016—2020年所有茶葉相關標準原始數據,通過在標準名稱中檢索“茶”等關鍵詞,篩除苦丁茶等非茶類標準,同時針對這些標準基本情況建立Excel數據庫。利用Microsoft Excel對標準類型、地域分布、發布數量等相關數據進行統計和分析。

2 結果與分析

2.1 “十三五”時期茶葉標準制定情況

2.1.1 發布數量

“十三五”期間,國家標準化管理委員會、地方和行業標準主管部門整合精簡強制性標準和優化完善推薦性標準,標準變化較大。全國共發布各類茶葉相關標準598項,其中包括國家標準40項、行業標準76項、地方標準189項、團體標準293項。

2.1.2 地域分布

地方標準覆蓋安徽、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、湖北、湖南、江蘇、江西、陜西、四川、云南、浙江等15個省,以及寧夏回族自治區、內蒙古自治區、廣西壯族自治區等3個自治區。其中,貴州占16%、江西占14%、廣西壯族自治區占12%,位列前三;在已發布的地方標準中,基礎標準與產品標準占比最大(圖1)。

圖1 “十三五”期間發布茶葉標準地域分布Figure 1 Regional distribution of tea standards issued during the 13th Five-Year Plan period

2.1.3 標準類型

中國是世界上第一產茶和消費大國,飲茶有益健康被大量科學數據所驗證[2-3]。與此同時,茶葉的質量安全問題被廣泛關注,茶葉標準的制修訂也主要圍繞質量、安全等方面展開。“十三五”期間發布的茶葉標準類型集中體現質量特征的產品標準和規范茶葉鮮葉原料、茶葉生產加工、茶葉感官審評、茶葉包裝、茶葉貯存運輸、茶葉分類等基礎內容的基礎標準(圖2)。

圖2 “十三五”期間發布茶葉標準類型Figure 2 Standard types of tea released during the 13th Five-Year Plan period

2.1.3.1 產品標準

“十三五”期間,發布茶葉產品標準96項,其中新制定63項、修訂33項。新制定的茶葉產品標準主要集中在烏龍茶、黑茶、綠茶和抹茶等,修訂的產品標準集中在紅茶、固態速溶茶、茉莉花茶等。新發布的茶葉產品標準將理化指標進行了完善。

2.1.3.2 基礎標準

“十三五”期間,發布茶葉基礎標準95項,其中新制定77項、修訂18項。新制定的茶葉基礎標準主要集中在茶葉的加工技術,內容涉及相關茶類(葉)的加工要求、工藝流程、初制技術、精制技術、質量管理等方面。

2.1.3.3 安全標準

“十三五”期間,發布茶葉安全標準12項,其中新制定7項、修訂5項。新制定的茶葉安全標準有《食品安全地方標準 陜西工夫紅茶》《食品安全地方標準 漢中炒青茶》《食品安全地方標準 六堡茶(傳統工藝)》等,修訂《食品安全國家標準 茶葉中448種農藥及相關化學品殘留量的測定液相色譜——質譜法》和《食品安全國家標準 茶葉中9種有機雜環類農藥殘留量的檢測方法》兩項農藥殘留檢測方法標準。

2.1.3.4 方法標準

“十三五”期間,發布茶葉方法標準15項,其中新制定10項、修訂5項。新制定的標準主要集中在茶葉審評方法以及茶葉中農殘、茶多酚、咖啡堿等物質檢測方法,修改的標準主要集中在茶葉中酚類物質及農殘檢測方法方面,新制訂標準有《出口珠茶、眉茶檢驗審評方法》《固態速溶茶中水分、茶多酚、咖啡堿含量的近紅外光譜測定法》等,修訂標準有《茶葉中茶多酚和兒茶素類含量的檢測方法》(GB/T 8313—2018)等。

2.1.3.5 團體標準

2015年,國務院發布《深化標準化改革方案》,團體標準作為一種新的標準類型,與國家標準、行業標準以及地方標準、企業標準共同構成我國新型標準體系。鼓勵實施效果良好的團體標準轉化為國家標準及行業標準,為國家標準和行業標準的可持續發展開辟了新的渠道。

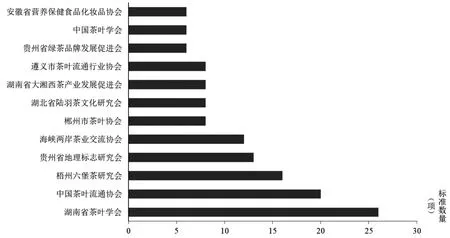

(1)數量。“十三五”期間,共有93家社會團體發布相關團體標準293項。發布標準數量前10位的社會團體如圖3所示,其中湖南省茶葉學會(26)、中國茶葉流通協會(20)和梧州六堡茶研究會(16)名列前三。茶葉團體標準數量從2017年的18項增長至2020年的293項,自團體標準實行以來呈現出快速增長的趨勢。

圖3 發布標準數量前10位的社會團體Figure 3 Top 10 social groups in the number of published standards

(2)分布。覆蓋17個省、自治區、直轄市,全國性社會團體發布占11%,地方性社會團體發布占89%;其中,省級占39%、市級占37%、縣級占24%(圖4)。茶葉團體標準表現出較強的開放性特征,標準制定機構廣泛包括社會團體、企業、合作社、政府部門、科研機構等不同類型主體。89%的茶葉團體標準起草單位涉及企業主體,表明市場主體參與制定團體標準的積極性較高。

圖4 茶葉團體標準地域分布Figure 4 Regional distribution of tea group standard

(3)類型。茶葉團體標準制定以服務于茶產品供給功能為主,標準類型集中于規范茶葉生產過程控制的操作規程標準和體現質量特征的產品標準。技能競賽及行業企業工作細則等團體標準以全國性社會團體標準為主,各地區標志性茶產品團體標準以地方性社會團體標準為主,產品和基礎標準占比較大(圖5)。

圖5 茶葉團體標準類型Figure 5 Tea group standard type

3 討論

3.1 “十三五”時期茶葉標準化特點

3.1.1 茶葉標準化體系愈加完善

目前,我國基本形成了以國家標準為主、行業標準與地方標準為補充、覆蓋全茶產業鏈的較為完善的茶葉標準化系統,并在產品標準方面較國際標準及其他主要產茶國標準有更高的要求,標準的整體水平較為先進。隨著這些標準的深入實施,極大地促進了我國茶葉的生產、加工與貿易的發展,提高了茶產業的綜合效益[4-5]。

3.1.2 產品標準更為豐富

“十三五”期間,我國發布茶葉產品標準中,包括國家標準22項、行業標準17項、地方標準57項,涉及綠茶、紅茶、白茶、黃茶、黑茶、烏龍茶、再加工茶7大類。在國家標準中,對綠茶的基本要求進行修訂,并新增了大葉種、中小葉種綠茶以及珠茶、眉茶、蒸青茶等5項產品標準;對紅碎茶、工夫紅茶以及茉莉花茶、白茶和黃茶標準進行了修訂;新增了烏龍茶中單叢和佛手兩部分;新增了抹茶產品標準等;對固態速溶茶以及袋泡茶等再加工茶相關標準也進行了修訂。在行業標準中,新增了徑山茶等多項綠茶產品標準、信陽紅茶等紅茶產品標準以及漳平水仙茶等烏龍茶標準等。在地方標準中,包含貴州、安徽、江西等12個省份分別出臺了多項地理標志產品標準。

3.1.3 基礎標準制定積極推進

“十三五”期間發布的基礎標準中,包括國家標準13項、行業標準10項、地方標準72項。在國家標準中,其中一大亮點是新增了《電子商務交易產品信息描述》(GB/T 38126—2019)此類標準,緊跟互聯網經濟發展熱潮,線上銷售不再是茶行業管理的死角[6-7]。行業標準中,新增了對茶葉中氟、稀土等含量的控制技術規程。在地方標準中,廣西、江西、福建等13個省份出臺了多項地方茶類生產技術標準等。

3.1.4 安全標準要求不斷提高

“十三五”期間發布的茶葉安全標準中,包括3項國家標準及9項地方標準。國家標準主要對茶葉中的農藥殘留的檢測方法進行了嚴格修訂,并實施《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2016),此版標準的一大特點是對茶樹上禁止使用的14項農藥制定了限量,消除了以往茶行業對于“不得在茶葉中檢出”還是“不得在茶樹上使用”的爭議。

3.1.5 方法標準逐步完善

“十三五”期間發布的茶葉方法標準包含7項農殘檢測方法、5項茶葉理化品質成分檢測方法以及2項茶葉審評方法。隨著氣相色譜、高效液相色譜、液質聯用以及近紅外光譜等技術在茶學領域的廣泛應用[8-10],茶行業也積極更新,將更高效、準確的方法應用于蒽醌、吡唑、吡咯、噻嗪酮等農殘的檢測和茶多酚、兒茶素、咖啡堿等多項理化品質成分檢測中;修訂了1項茶葉感官審評方法及新發布了1項出口珠茶、眉茶檢驗審評方法。

3.2 “十三五”時期茶葉標準化存在的短板

3.2.1 茶葉標準化觀念意識不強

一是在茶葉小規模分散經營地區,茶葉標準化生產采用率仍不高;個體茶葉經營者對新技術、新標準的認識不足,積極性不高,加大了茶葉標準推廣與實施的難度;科技力量和技術推廣隊伍有待壯大等。二是標準制定發布后往往疏于宣傳貫徹,廣大茶農對茶葉標準化的重要性認識不足,使得標準化生產難以實施。

3.2.2 產品標準更新不快

隨著我國茶產業的發展壯大、茶文化宣傳的廣泛深入以及現代年輕人對于健康、綠色飲食觀念的追求,越來越多的再加工茶品進入市場,如抹茶蛋糕、抹茶牛軋糖[11]等,但“十三五”期間我國相關產品標準出臺及更新速度較慢,如市面上大量流通并深受年輕消費者喜愛的“蜜桃烏龍茶”、各式奶茶等,目前沒有相關標準。

3.2.3 茶葉基礎標準不完善

“十三五”期間,我國僅僅發布1項電子商務相關的茶葉標準(GB/T 38126—2019),遠遠不足以規范大量增長的茶葉線上銷售產業的發展。此外,“十三五”期間,我國僅江西省發布有機茶相關地方標準5項、生態茶相關地方標準1項,以及福建省發布有機茶相關地方標準1項,這方面有待加強。

3.2.4 茶葉安全標準有待與國際接軌

“十三五”期間,我國先后頒布了多項與茶葉相關的法律法規,共涉及50項農藥最大殘留量標準和59種禁用農藥,但與其他國際組織、國家和地區如歐盟486項、日本223項相比仍存在較大差距[12]。此外,對于同一類農藥的最大殘留量標準,不同國家、組織或者地區之間的限量標準差異也較大。我國制修訂茶葉等農藥最大殘留量標準,今后有待進一步與國際接軌。

3.2.5 茶葉質檢標準有待完善

“十三五”期間,我國發布的茶葉檢測方法標準較少。目前,茶葉中多項理化品質成分如原花青素等均未出現相應檢測標準,許多專利技術成果也未及時融入到企業標準或行業標準中[13]。關于茶葉農藥殘留檢測方法,目前雖已涵蓋大部分檢測項目如“十三五”時期修訂的《食品安全國家標準 茶葉中448種農藥及相關化學品殘留量的測定液相色譜—質譜法》(GB 23200.13—2016),但仍有不少農藥無標準可依,如《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2019)中氯噻啉、草銨膦和丁醚脲等農藥類別未推薦任何檢測方法標準。此外,眾多應用于茶葉檢測方法標準中,國家標準、行業標準、地方標準沒能統一。

3.3 我國茶葉標準體系建設展望

3.3.1 提升并強化標準化意識,培養標準化技術人才

目前,我國茶企大多數仍是中小企業,由于缺乏質量管理、標準化技術等方面的人才隊伍,在實施、了解、執行標準過程中的表現存在缺失,應提升并強化標準意識,加大對企業決策層標準化戰略思維的培養以及加強對企業標準化相關人才的培養與支持。

3.3.2 拓寬標準內容范圍

目前我國茶葉標準的內容多集中于生產加工環節,如產品質量、茶葉種植、加工規程等,關于市場運行、經營管理、產業服務、推優推選等尚不能做到“有標可依”。此外,行業跨界融合發展趨勢明顯,茶旅、茶葉金融、茶葉生態、產業供應鏈等產業迅速崛起,亟需建立符合市場創新需要的標準作為發展基礎和動力。

3.3.3 加強標準的宣貫、應用實施與監督管理

我國現有茶葉標準種類眾多,涵蓋面廣,但社會廣泛認知程度不夠,標準重立項輕宣貫現象在較大程度上存在,實際應用實施范圍有限,應進一步加強標準的宣貫工作。此外,有關部門應不定期進行監督檢查,促使標準的應用實施得到認真貫徹執行。