清水江文書“天柱卷”俗字考例釋

——以“國”字為例

陳婷婷

清水江文書是我國大型的民間文書,是清水江中下游流域少數民族地區的珍貴民族民間文獻遺產。文書內容主要以古舊土地、山林、木材、房屋等財產的買賣和租佃契約為主,時間跨度大,是研究清末到民國這一段時間清水江流域社會經濟生活的重要史料,文書因各種原因產生了大量的俗字,對這些俗字進行深入研究不僅是為正確釋讀文書做基礎性工作,還可以通過俗字形成背后源流的研究,了解當時社會的政治經濟文化面貌。本文主要以清水江文書“天柱卷”中出現較多的“國”之俗字為研究對象,對出現的俗字進行整理,追溯源流,并在對這些文字分析研究的基礎上進一步去挖掘其背后所隱藏的相關信息。

一、“國”字意義及其在清水江文書“天柱卷”中用法探析

國:“國”的簡體。《康熙字典》:“《唐韻》:古或切。”[1]《說文》:“邦也,從口從或[2]。”何為“國”,現今社會對“國”的解釋有土地、人民、主權的政體;特指中國的;姓這三個意思。

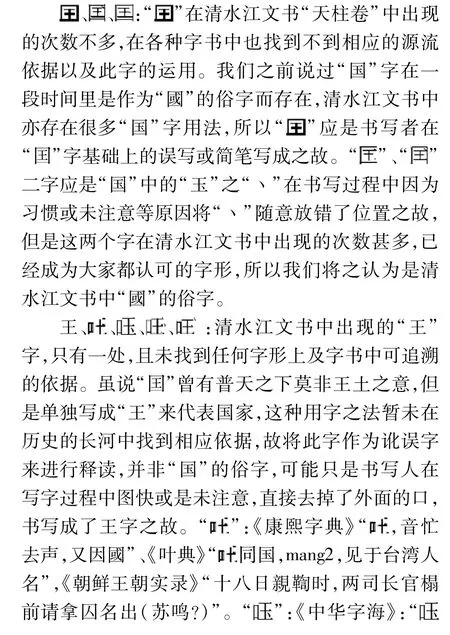

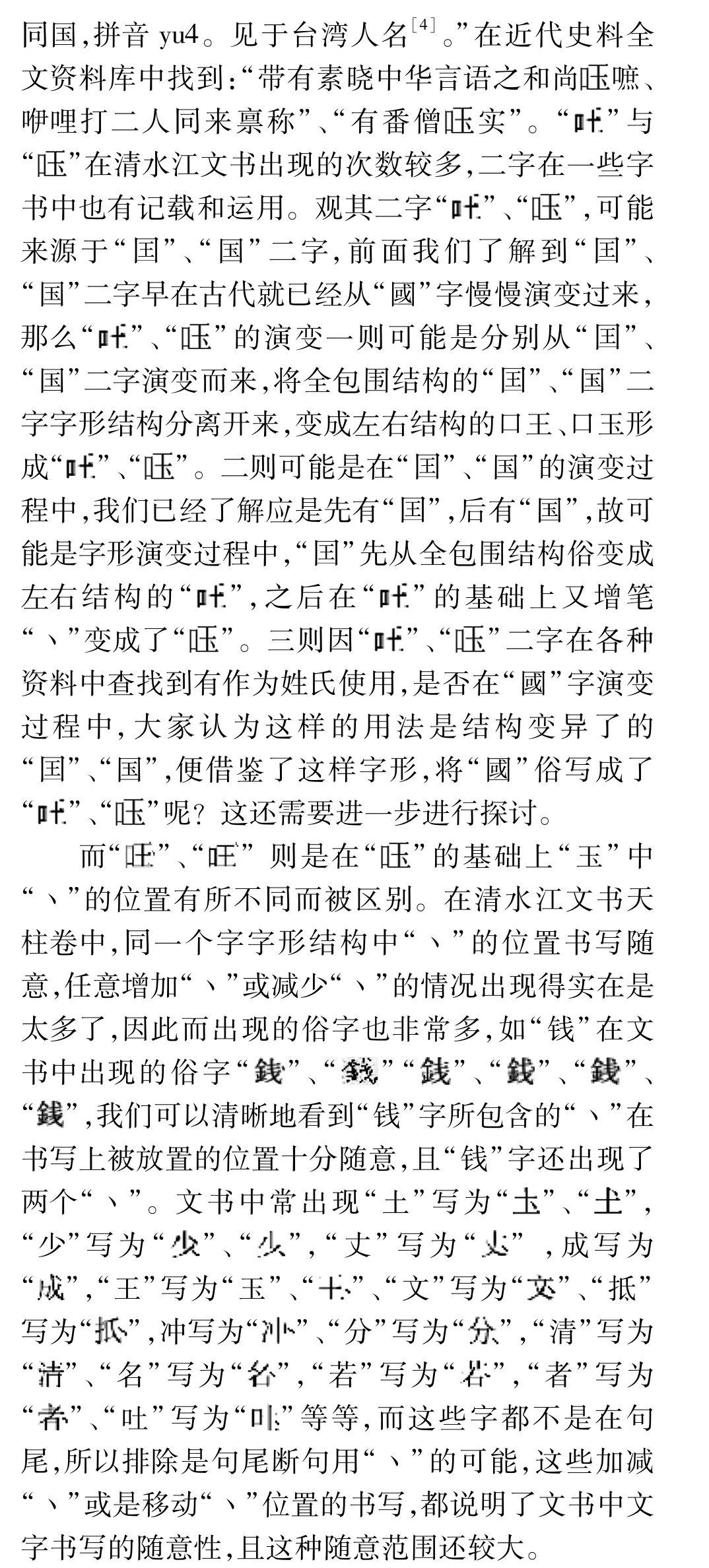

而在清水江文書“天柱卷”中,“國”及其俗字基本貫穿所有民國時期的文書。其出現的地方意義有兩種,一是表示民國多少年,如“民十年十一月二十二日立字”;二是出現在名字中,如“欲行出賣,招到潘仕一面承買”。

(一)國家:

第14盒第12份,即GT—ZMH—007/GT—014—012:

(二)名字:

第14盒第12份,即GT—ZMH—007/GT—014—012:

二、“國”的俗字淺析

在清水江文書“天柱卷”中,我們所整理出來的“國”的疑似俗字有13個,分別是。之所以說是疑似俗字,是因為有些字存在于文書中被我們整理出來,但是能否將其作為“國”的俗字,其是否具備俗字的特征,還需要我們進一步進行探討。

之所以把“國”作為正字,其他整理出來的字作為它的異體字,是因為在當今社會,正統使用的文字為“國”。其實“國”在很早就已經出現,在很長的一段時間還是作為“國”等字的俗字出現的。但是在今天我們進行討論的時候,按照現今通用字為正字的原則將“國”作為正字。這也是我們說到的正字與俗字之間并不是一成不變的關系,而是隨著時間的流轉、社會的需要不斷轉換的。

筆者在查找古籍中關于“國”的形成源流時還發現了另外一種說法,《文字源流淺說》中關于國、或、域認為是從字而來。

據以上對“國”字源流的追溯,筆者比較傾向于《文字源流淺說》中的分析,“國”字從“”而來,最初與保衛封建祭祀圣地有一定的關系,在遠古時期,人們還未解開自然界的各種奧秘之時,封建祭祀是當時社會上非常重要的大事,而祭祀的地方也是極其重要的地域。守衛封建祭祀之地最終隨著封建社會的日益發展,變成了守衛疆土的“國”字。

綜合分析了“國”字的來源,我們現在回到清水江文書“天柱卷”中來看這些“國”字,就稍顯輕松一些了。

這種隨意性的出現,其一是書寫隨意之故,其二可能是因為清水江流域一代的文化水平在當時并未發展到一個比較高的狀況。一般來說我們會發現,在正式的文書中很少會出現那么大范圍的隨意性,清水江流域林木買賣契約文書作為一種正式的交易買賣文書,文書結構模板是比較規范嚴謹的,但是文書中的文字會出現一些鄉間俚語俗話,還會有很多非正式用語應用于其中。文書中的文字書寫有相當一部分并不與當時的官方文字保持一致,增減筆、錯字、訛誤,變換結構這樣的情形出現較多。而且根據收集的清水江文書“天柱卷”的文書原件來看,筆跡端正的文書并不多,大多數處于一般水平,這些都可以從一定層面上反映當時的清水江流域社會文化水平并沒有達到一個很高的程度。這一點在《清水江文書語言學研究綜述》中也有提到:“清水江文書的書寫者絕大部分是當地略通文墨的平民百姓,且手書手寫,因而文書中夾雜了大量的通俗字體,給文書理解帶來了不少的困難[5]”。

三、結語

通過“國”之俗字研究,我們了解到在追溯一個字的源流時,不僅僅是就文字研究文字,在這個過程中還能掌握當時的社會人文政治等變遷情況。目前清水江文書中還有大量的俗字亟待我們去發現去研究,這不僅僅是為正確釋讀文書做基礎性工作,還可以更進一步通過文字去探究其演變形成背后,當時社會各方面的發展情況,有利于我們更進一步了解并還原清水江流域當時的歷史面貌。