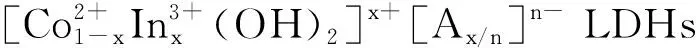

LDHs衍生In-Co催化劑制備及其CO2加氫制甲醇

李龍泰,羅學彬,張春杰,,王逸夫,郭利民,*

(1.華中科技大學 環境科學與工程學院,湖北 武漢430074;2.山西新華防化裝備研究院有限公司,山西 太原 030008;3.華中科技大學 中歐清潔與可再生能源學院,湖北 武漢 430074)

0 引 言

由于人類的活動,大氣中二氧化碳(CO2)濃度逐年增加,引發了一系列全球氣候及環境問題[1-3]。采用CO2作為碳源,利用可再生能源制氫,再通過催化加氫的方式,不僅可以減少溫室氣體的排放,還可以將CO2轉化為高附加值的化學產品,具有重要的戰略意義[4-9]。甲醇在CO2加氫的眾多產物中具有獨特的優勢,但由于CO2加氫制甲醇的反應熱力學限制,需要開發高效的CO2加氫制甲醇催化劑[10]。

近年來,In2O3作為一種高效的新型CO2加氫制甲醇的催化劑在學界受到廣泛關注[11-12]。In2O3的優點和缺點都非常明顯,In2O3具有較高的甲醇選擇性,但其CO2轉化率較低使甲醇的時空產率(STY)較低[11,13-14]。且In元素在地殼中含量較少,價格昂貴,限制了In2O3催化劑在工業上的應用。目前學術界常用的改良策略之一是向In2O3體系中引入過渡金屬以增強H2解離吸附以及H2溢流的能力[15-17]。已經有學者將Pd[18-19]、Pt[20-21]、Cu[22]、Ni[23]、Au[24]、Co[25]等元素引入In2O3體系中,該策略一方面減少了催化劑中In的含量,降低了成本,另一方面提高了甲醇產率,有更廣闊的應用前景。

本文以LDHs為前驅體合成了不同In/Co比例的InxCo1-xOy催化劑,系統測試了其催化CO2加氫的性能,并對其結構、表面化學性質進行了表征,探討了LDHs前驅體對所制備催化劑結構的影響以及催化劑結構與其性能的關系。

1 實驗方法

采用共沉淀法制備In0.2Co0.8Oy催化劑。將0.601 g In(NO3)2·xH2O和2.238 g Co(NO3)2·6H2O溶于100 mL去離子水中,然后加入100 mL 1.0 mol/L Na2CO3水溶液。所得懸濁液在70 ℃下靜置陳化1 h,冷卻至室溫。過濾、洗滌、干燥及煅燒過程與上述方法相同。

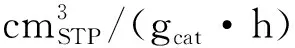

CO2轉化率(CO2conversion)、產物選擇性(Selectivity(Product))和產物的時空產率(STY)通過使用Ar作為內標氣(假設反應過程中Ar的量保持不變)的內部歸一化方法來計算。所有數據均在反應開始后2 h時采樣。

CO2轉化率、產物選擇性和時空產率STY計算如下(f表示色譜校正因子,A表示該物質的峰面積)。

2 結果與分析

2.1 LDHs前驅體的結構

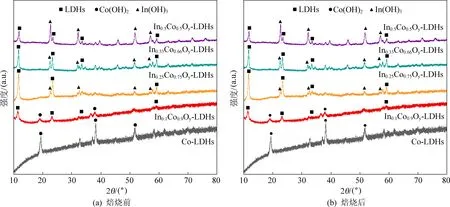

圖1(a)是所制備LDHs前驅體的XRD圖譜。In0.1Co0.9Oy-LDHs、In0.25Co0.75Oy-LDHs、In0.33Co0.66Oy-LDHs、In0.5Co0.5Oy-LDHs這4種前驅體樣品的XRD衍射圖像均在2θ為11.7°、23.4°、33.5°、59.2° 處出現LDHs的特征峰。此外,樣品中還出現了Co(OH)2或In(OH)3的特征峰,如Co-LDHs和In0.1Co0.9Oy-LDHs樣品中2θ為19.4°、38.2°、51.8°處的衍射峰歸屬于Co(OH)2(JCPDS:51-1731)。其余樣品中出現2θ為22.5°、32.0°、51.6°、56.8°處的衍射峰歸屬于In(OH)3(JCPDS:16-0161)。隨著In含量的增加,Co(OH)2的衍射峰明顯減弱,In(OH)3的衍射峰強度逐漸增強,并出現LDHs的特征峰,其中In0.25Co0.75Oy-LDHs和In0.33Co0.66Oy-LDHs的LDHs特征峰最為明顯,但樣品中仍有少量雜相的存在。

圖1 所制備的LDHs前驅體XRD圖譜Fig.1 XRD patterns of the prepared LDHs precursors

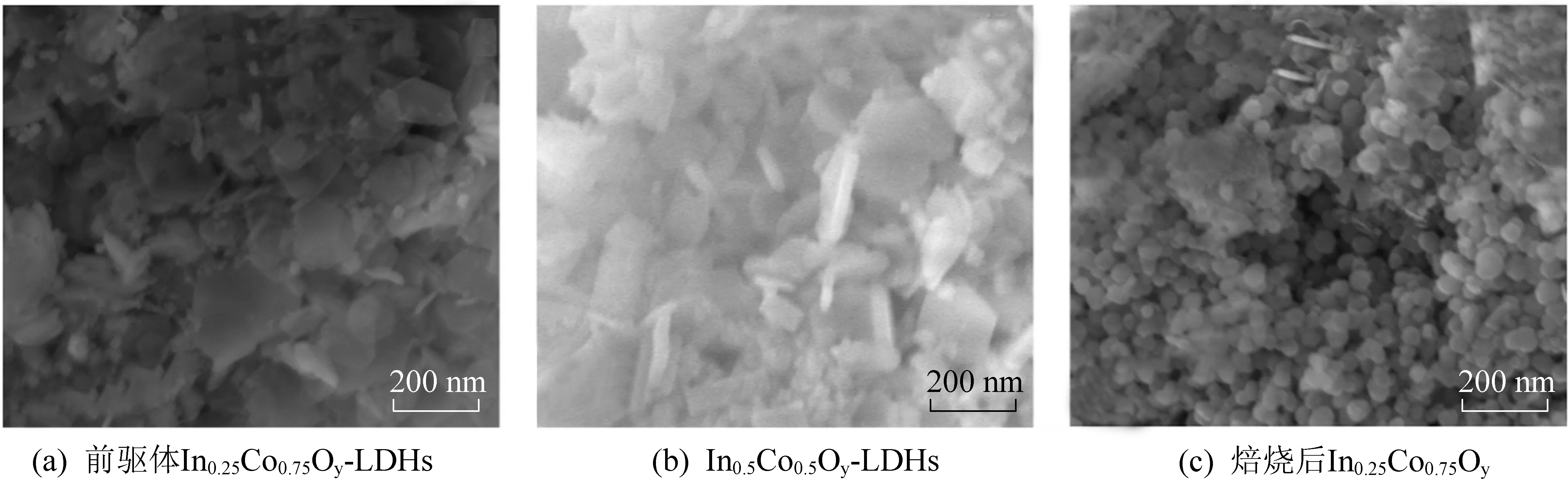

圖2(a)、(b)選取了具有代表性的部分InxCo1-xOy-LDHs樣品的SEM圖像。In0.25Co0.75Oy-LDHs具有典型的片層狀結構,顯示出直徑為100~ 200 nm的六邊形形狀,說明LDHs相的生成。與XRD結果相一致,隨著In含量的增加,雜相逐漸增多,In0.5Co0.5Oy-LDHs雖然仍為片層狀結構,但其片層狀結構變得不規則,除了納米片外,還觀察到了一些立方納米晶體,可以歸因于過高的In比例導致In(OH)3的生成。

圖2 代表性催化劑SEM圖Fig.2 SEM image of representative catalyst

上述結果表明,實驗成功制備了InxCo1-xOy的LDHs前驅體,在所有樣品中In0.25Co0.75Oy-LDHs具有最完美的LDHs結構,但其中仍有少量雜相。

2.2 焙燒后催化劑的結構

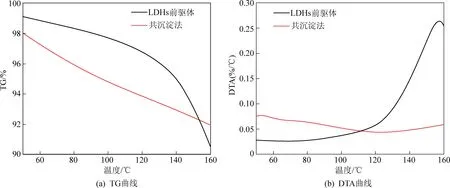

圖3 共沉淀法與LDHs作前驅體制備的In0.25Co0.75Oy的TG-DTA曲線Fig.3 TG-DTA curves of In0.25Co0.75Oy prepared by co-precipitation and using LDHs as precursors

圖1(b)是焙燒后樣品的XRD圖譜,伴隨著LDHs特征峰的消失,焙燒后的樣品中均出現了Co3O4(JCPDS:43-1003)和In2O3(JCPDS: 06-0416)的特征峰,表明焙燒后的LDHs前驅體已經完全轉變為金屬氧化物。4種樣品中Co3O4的特征峰與標準卡片對比均向左偏移,而In2O3的特征峰向右偏移,說明In、Co兩種原子間有強烈的相互作用,可能相互摻雜到對方的晶格中。

圖2(c)是焙燒前與焙燒后的In0.25Co0.75Oy樣品的SEM圖。經過500 ℃焙燒,In0.25Co0.75Oy-LDHs樣品的片層結構已經完全被破壞,形成了大小均一(直徑約50 nm)的球形金屬氧化物晶粒,該結果與XRD所得的結論一致。

2.3 催化劑的CO2加氫性能評價

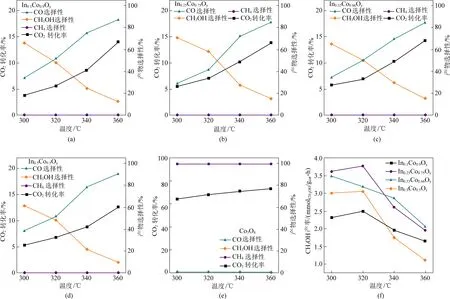

圖4是不同In/Co比例的InxCo1-xOy催化劑以及作為參照的Co3O4催化劑的CO2加氫催化性能,所有的樣品都以LDHs為前驅體制得,反應條件為P = 5.0 MPa,H2∶CO2(體積比)=3∶1,GHSV = 9 000 cm3/(gcat·h)。所有的InxCo1-xOy樣品都可催化CO2加氫生成甲醇,隨著溫度的升高,CO2轉化率逐漸增高,甲醇選擇性逐漸降低,副產物CO的選擇性逐漸升高。值得注意的是在所有InxCo1-xOy樣品中,即使在高溫(360 ℃)下,CH4的選擇性仍然被完全抑制,選擇性不超過1%,而在作為參照的Co3O4催化劑上,CH4的選擇性可達99%以上。圖4(f)是不同In/Co比例的InxCo1-xOy催化劑的甲醇產率。可以看到,對于大多數樣品,隨著溫度的升高,甲醇產率呈火山型曲線變化,在320 ℃左右有最高的甲醇產率。在所有樣品中,In0.25Co0.75Oy有最好的CO2加氫制甲醇性能,其前驅體恰好也有最完美的LDHs結構。

注:CO2轉化率、產物選擇性、產率,所有樣品均以LDHs為前驅體制得;反應條件:P=5.0 MPa,H2∶CO2(體積比)=3∶1,GHSV=9 000 cm3/(gcat·h)圖4 不同In/Co摩爾比的InxCo1-xOy催化劑與作為參照的Co3O4催化劑的催化CO2加氫反應性能Fig.4 Catalytic CO2 hydrogenation performance of InxCo1-xOy catalysts with differentIn/Co molar ratios and Co3O4 catalysts as a reference

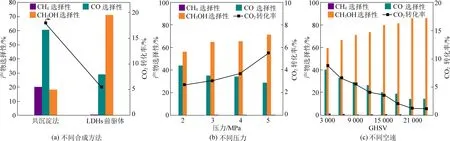

圖5(a)比較了以LDHs作前驅體制備的In0.25Co0.75Oy和以共沉淀法制備的In0.25Co0.75Oy間CO2加氫的性能,反應條件為P=5.0 MPa,H2∶CO2(體積比)=3∶1,GHSV=9 000 cm3/(gcat·h)。可以很明顯看到,以共沉淀法制備的催化劑參與反應的產物中存在大量CH4(20%),而在以LDHs作前驅體制備的催化劑參與的反應中,CH4的生成則被完全抑制,選擇性僅為0.2%。相較于以共沉淀法制得的樣品,以LDHs作前驅體的樣品中甲醇的選擇性也更高,可達約70%,而在以共沉淀法制得的樣品上僅為18%。但對于CO2轉化率,以LDHs為前驅體制備的樣品(5.5%)則明顯低于以共沉淀法制備的樣品(16%)。

注:標準反應條件P=5.0 MPa,T=300 ℃,H2∶CO2體積比=3∶1,GHSV = 9 000 cm3/(gcat·h)圖5 不同條件下In0.25Co0.75Oy催化劑的CO2加氫性能比較Fig.5 Comparison of CO2 hydrogenation performance of In0.25Co0.75Oy catalyst under different conditions

由上述結果可以總結,與傳統共沉淀法相比,以LDHs作前驅體制備的InxCo1-xOy催化劑,不論在較低空速或較高溫度下,都可以很好的抑制副產物CH4的生成,但缺點是其CO2轉化率較低。

實驗還測試了以LDHs為前驅體制備的In0.25Co0.75Oy催化劑在不同條件下的CO2加氫性能。圖5(b)顯示了In0.25Co0.75Oy催化劑在不同壓力條件下的催化性能比較。隨著壓力的增高,CO2轉化率和甲醇選擇性都隨之上升,說明高壓有利于CO2加氫制甲醇反應在催化劑上的進行。圖5(c)顯示了不同空速對In0.25Co0.75Oy催化劑催化CO2加氫性能的影響,即使在非常低的空速下(3 000 cm3/(gcat·h)),In0.25Co0.75Oy催化劑上CH4的選擇性仍保持在極低的水平(0.8%)。說明以LDHs作前驅體制得的InxCo1-xOy催化劑可以很好地抑制CH4的生成。

2.4 催化劑的表面性質

催化劑的可還原性能通過H2-TPR測定,如圖6(a)。以往研究表明In2O3極難被還原[11],將In元素引入到Co3O4體系中可抑制InxCo1-xOy中Co3O4物種的還原,使還原溫度向高溫方向移動。催化劑在250 ~ 350 ℃之間的低溫還原峰可以歸因于Co3O4還原為CoO,高溫還原峰則可歸因于CoO還原為金屬Co。

如圖6(b)所示,采用CO2-TPD測定了焙燒后催化劑上CO2的吸附能力,所有催化劑在CO2吸附前先在400 ℃下體積分數20%的H2/Ar氣氛中還原2 h。在Co3O4上僅觀察到了一個較弱的CO2脫附峰,Co3O4在高溫H2氣氛下會被還原為金屬Co,而CO2在金屬Co上的吸附極弱。所有InxCo1-xOy催化劑都觀察到了3個明顯的脫附峰,其中100 ℃左右的峰歸因于物理吸附的CO2,190 ℃左右的峰歸因于催化劑表面的中等吸附的CO2。值得注意的是,在500 ℃左右出現一個大的脫附峰,該脫附峰可歸因于吸附在還原重構后的表面In2O3上的CO2。與Co3O4相比,所有InxCo1-xOy催化劑均顯示出更多的CO2吸附,且脫附溫度隨著In含量增加呈下降趨勢,說明在In含量較少時,In2O3在表面的顆粒更小,可能形成更多In/Co界面,而CO2在界面上的吸附可能更加牢固。對于吸附在重構后的表面In2O3上的CO2脫附峰(500 ℃附近),In0.25Co0.75Oy樣品具有最大的脫附峰面積,而其催化CO2加氫制甲醇的產率也最高,說明該吸附位點與CO2加氫制甲醇反應有極大關聯。CO2的緊密吸附可能是在LDHs樣品上CO2轉化率較低的原因。

3 結 論

本文聚焦于對In2O3催化劑進行改進和優化,試圖解決In2O3上CO2加氫轉化率過低導致甲醇產率不足的問題。向In2O3體系中引入了Co元素,采用LDHs作為前驅體制備了一系列不同In/Co比的InxCo1-xOy催化劑并將其用于CO2加氫制甲醇反應。對In0.1Co0.9Oy-LDHs、In0.25Co0.75Oy-LDHs、In0.33Co0.66Oy-LDHs、In0.5Co0.5Oy-LDHs這4種前驅體樣品,所有樣品都存在LDHs的層狀結構,但在In0.1Co0.9Oy-LDHs和In0.5Co0.5Oy-LDHs中存在較多雜相,In0.25Co0.75Oy-LDHs樣品具有最完美的LDHs層狀結構,但仍存在少量雜相,XRD結果表明雜相主要為In(OH)3和Co(OH)2。LDHs前驅體經過焙燒,層狀結構被破壞,生成金屬氧化物的納米顆粒。

對催化劑進行了系統的CO2加氫性能測試,結果表明,以LDHs為前驅體的催化劑可以有效抑制副產物CH4的生成,即使在低空速或高溫下,CH4選擇性仍不超過1%。但以LDHs作前驅體的催化劑的CO2轉化率較低。猜測原因可能是CO2在In/Co界面上吸附得過于緊密。

本文探索了催化劑的合成新方法,實現了對副產物CH4的抑制。考慮到LDHs結構高度可調變的特性,在以后的研究中可考慮替換層間陰離子,以及引入第三中金屬元素等方法來優化催化劑的合成,為實現合成高活性高選擇性的產甲醇催化劑提供可一個可行的方向。