民俗活動中的瑤族八音研究

——以廣東清遠連山地區(qū)為主

毛福榮

(華南理工大學(xué) 廣東 廣州 510006)

一、關(guān)于連山瑤族八音

(一)連山瑤族八音的名稱由來

連山瑤族八音是在廣東清遠連山瑤族聚居地流傳的一種八音鑼鼓樂,于2009 年被列入廣東省第三批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。它由兩支嗩吶、大鈸、大鑼、小鈸、小鑼、堂鼓、云鑼8 件樂器組成,連山瑤族八音因樂器組合數(shù)量為8 件而得名,也有人認為瑤族八音隊由8 人演奏而被稱作八音。瑤語稱為“哵惞”,讀作(ba yan)。連山瑤族八音在當(dāng)?shù)嘏紶杽h繁就簡,僅使用一支嗩吶,所以它還被稱為“番笛”(fan di),即以主奏樂器嗩吶來命名。

(二)連山瑤族八音的歷史鉤沉

據(jù)廣東省非遺資料所述,瑤族八音隨瑤族先民從兩湖地區(qū)往南遷移而傳入廣東,至今已有千余年歷史,又據(jù)當(dāng)?shù)厝W(xué)前校長趙凌及連山瑤族八音傳承人馮茂新口述,連山瑤族八音由湖南江華南遷而來,是整個瑤族八音流傳發(fā)展的一支,既承繼整個瑤族八音文化,又在連山當(dāng)?shù)匦纬勺约旱奶厣K?0 世紀(jì)初開始在連山三水瑤山及相鄰瑤族地區(qū)流傳,距今已經(jīng)有100余年的歷史。其傳承方式以班社為主,在其發(fā)展歷程中,出現(xiàn)時起時落的現(xiàn)象,“十年”特殊時期處于停滯階段。改革開放后,開始重放異彩。當(dāng)下傳承現(xiàn)狀不容樂觀,只剩老一輩苦苦維系,年輕一輩卻無人接手,在當(dāng)?shù)匾苍?jīng)出現(xiàn)一段時間的校園傳承,還有延續(xù)至今的瑤寨內(nèi)傳承。

(三)連山瑤族八音的音樂形態(tài)

據(jù)連山當(dāng)?shù)噩幟窠榻B,連山瑤族八音曲牌以前有20 多首,當(dāng)下還剩14 首,曲牌名分別如下:《開臺曲》《迎賓調(diào)》《請坐調(diào)》《敬酒調(diào)》《敬茶調(diào)》《出桌調(diào)》《掛對聯(lián)》《拜堂曲》《洗腳調(diào)》《趕板》《十二月花》《游山游》《渡舟排》《領(lǐng)隊》。

連山瑤族八音音樂旋律性強,大多數(shù)曲牌句與句之間以長音相連,連綿不斷,具有儀式感和莊嚴(yán)性,也有少量“活潑俏皮”的曲牌。因連山瑤族八音主要是配合著儀式的進程來使用的,故其音樂成分相對來說比較簡單。結(jié)構(gòu)上,大多八音曲牌為單曲體,以三句體和多句體為主,可根據(jù)實際情況不斷重復(fù),還有一首循環(huán)體以及兩首在三部結(jié)構(gòu)內(nèi)體現(xiàn)循環(huán)原則的曲牌;曲調(diào)上,它以商、徵、羽音為骨干音展開,不僅在樂曲內(nèi)部形成了長音合尾式的曲調(diào),在曲牌與曲牌之間也形成了合尾式的收束曲調(diào);調(diào)式上,大部分曲牌音樂其調(diào)式較為單一,以商調(diào)式為主,少數(shù)曲牌中出現(xiàn)轉(zhuǎn)調(diào);在打擊樂中,形成了三種鑼鼓語匯,“才當(dāng) 匡”“當(dāng) 當(dāng)當(dāng) 才當(dāng) 才當(dāng)當(dāng) 匡”“咚當(dāng) 才”,這三種鑼鼓語匯都與八音曲調(diào)緊密配合;織體上,在吹與吹之間,平吹為主,偶有分支。打與打之間,你進我出,默契相融。

連山瑤族八音根據(jù)實際的場合、時間,不僅形成了相應(yīng)的奏樂形式,也形成了獨具特色的引入形式。其演奏形式分為靜態(tài)和動態(tài)兩種,靜態(tài)包括坐樂和站樂,動態(tài)為行樂。它的表演場面熱鬧非凡,瑤族人舉辦新居進宅、壽誕、盤王節(jié)等喜事時會請八音來助慶,在農(nóng)閑、春節(jié)、元宵節(jié)等日子,八音隊成員也會相約演奏一場。連山瑤族八音給瑤族人民的生活增添光芒,它活躍在瑤民的生活和民俗中,形成了一道獨具特色的“亮麗風(fēng)景線”。

二、瑤族盤王節(jié)中的瑤族八音

連山當(dāng)?shù)赜捎诜忾]的地理位置,受外來文化沖擊小,且瑤族同胞重視禮儀,使得瑤族傳統(tǒng)儀式保存較完整,在大山深處呈現(xiàn)出一番獨特的景象,具有一絲神秘、傳奇色彩,又有著深厚的民族文化底蘊。盤王節(jié)慶典貫穿始終,發(fā)揮著不可或缺的作用。

瑤族盤王節(jié),是流行于廣西、湖南、云南、廣東、貴州、江西等省(區(qū))瑤族人民居住地的傳統(tǒng)節(jié)日,日期定于每年農(nóng)歷十月十六日,每逢這天,瑤民穿著絢麗多彩的瑤服,相聚在一起載歌載舞,紀(jì)念祖先盤瓠,傳承瑤族文化與瑤族禮儀。瑤族盤王節(jié)原本是瑤民自發(fā)組織的,現(xiàn)已轉(zhuǎn)為由當(dāng)?shù)厝嗣裾涂h委出資組織舉辦并聘請八音隊。

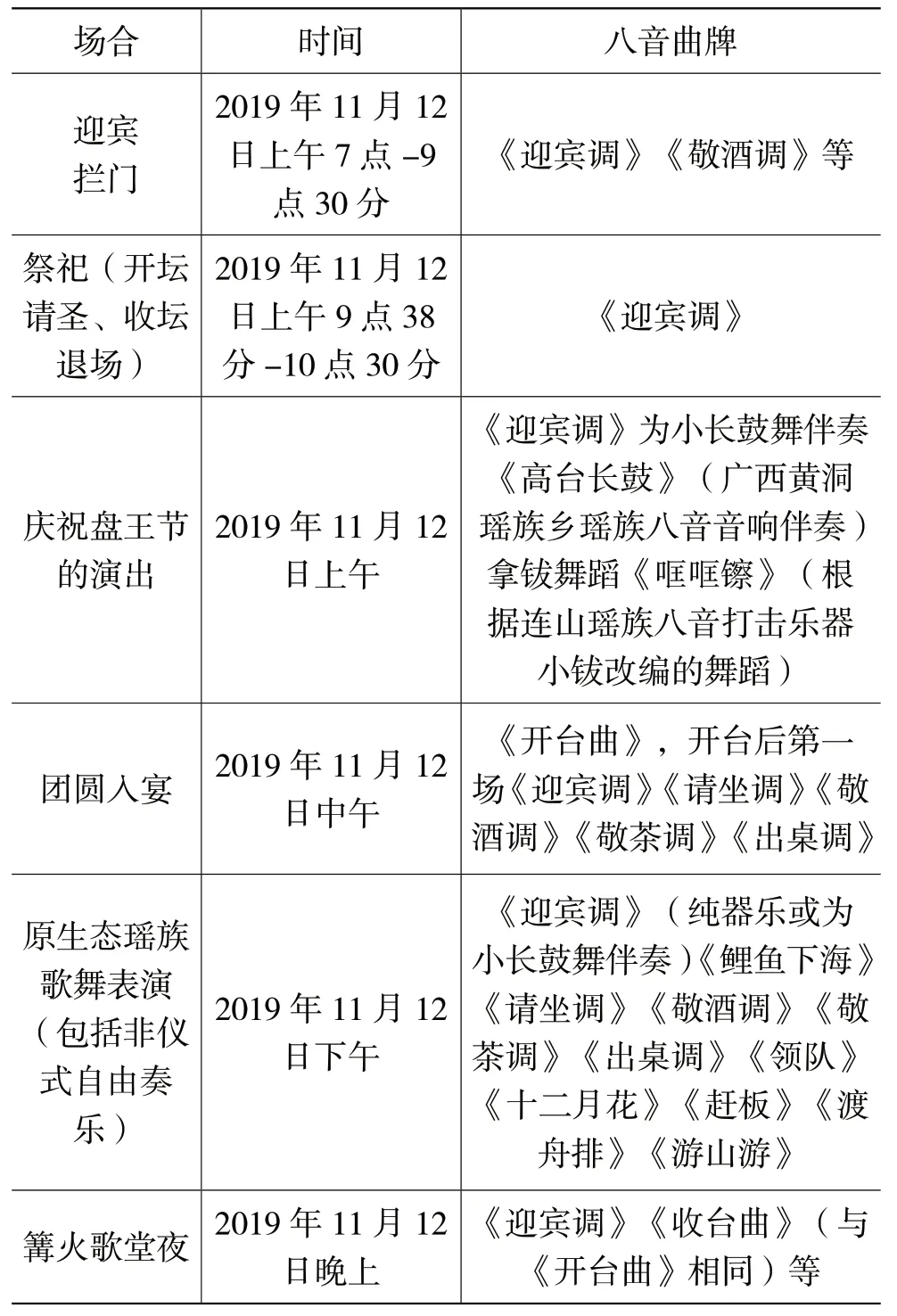

筆者于2019 年11 月12 日即盤王節(jié)當(dāng)日,前往廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)三水小學(xué),觀摩由連山壯族瑤族自治縣人民政府和縣委主辦的盤王節(jié)慶典。2020 年11 月27 日再次前往當(dāng)?shù)赜^看,將兩次觀摩過程相結(jié)合進行探討。整個盤王節(jié)慶典包括迎賓、祭祀、慶祝盤王節(jié)的演出、團圓入宴、原生態(tài)瑤族歌舞表演、篝火歌堂夜六大部分(見表1)。連山瑤族八音穿插在盤王節(jié)各程序中,起著必不可少的作用。

表1:盤王節(jié)程序

連山瑤族八音在盤王節(jié)儀式程序中的使用常在規(guī)定時間進行,但這些程序并非完全相接,而是有很長時間的“留白”——空檔期,這個時候就是非儀式音樂表現(xiàn)的時間,體現(xiàn)娛人的意義,即在閑暇之時吹奏八音。同時在春節(jié)、元宵節(jié)等節(jié)日中也可為自己奏八音,完全不受外界“干擾”,成為瑤民自己生活中純粹娛樂的一部分。

三、結(jié)語

連山瑤族八音在瑤族盤王節(jié)等儀式中是必不可少的“一分子”,指揮著儀式的有序進行,充滿莊重與儀式感,又和其他瑤族民間藝術(shù)共同增添熱鬧氛圍。它是瑤民祖先留下來的寶貴文化財富,已經(jīng)滲透到當(dāng)?shù)噩幟竦墓亲永铮唐趦?nèi)不會消解。盡管這一依附于瑤族古老風(fēng)俗而存在的音樂短期內(nèi)似乎不會迅速消解,但由于市場經(jīng)濟繁榮發(fā)展,娛樂方式增多,辦傳統(tǒng)嘉禮儀式的瑤民越來越少,使用八音的場合縮減等一系列原因,當(dāng)下連山瑤族八音也在遭遇著新環(huán)境的“侵襲”,較傳統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生變化,或是離傳統(tǒng)有了一定的距離,甚至這些傳統(tǒng)正在消失。

鄭樵曰:“禮非樂不行,樂非禮不舉。”禮樂中的禮和樂是不能分裂而論的,原本依附于禮俗而存在的儀式音樂若是不再為禮俗而奏,僅以官方展演或是純粹娛樂的形式而存在,似乎顯得格外單調(diào),缺少了幾分神韻。若連山瑤族八音沒了盤王節(jié)、瑤族傳統(tǒng)婚俗這些民間禮俗的載體,還能延續(xù)多久?這是一個值得深思的問題。

當(dāng)下可看到國家政府越來越注重對傳統(tǒng)禮俗文化的保護,連山當(dāng)?shù)匾步M織盤王節(jié)慶典、非遺展演等官方性質(zhì)的活動,試圖保留這些傳統(tǒng)“事項”。而我們要知道,僅僅依靠外在力量的推進,而禮俗的觀念從根本上消失的話,這些傳統(tǒng)音樂也是難以保留的,它需要外因和內(nèi)因的互相調(diào)節(jié)。只有從根本上保護這些古老的風(fēng)俗習(xí)慣,才能使這類儀式音樂“健康”流傳下去。當(dāng)民間禮俗的文化傳統(tǒng)在社會中立足后,這些儀式音樂理應(yīng)不會丟失,它們將繼續(xù)活態(tài)傳承并發(fā)展著,以此適應(yīng)當(dāng)今現(xiàn)代化、城市化的社會語境。

注釋:

①2020 年4 月1 日與三水小學(xué)前校長趙凌通過微信交談獲知。

②2019 年12 月微信采訪三水小學(xué)前校長趙凌。

③2020 年3 月31 日,三水小學(xué)前校長趙凌微信所述。

④趙文兵:《連山民族器樂曲集》,內(nèi)蒙古,遠方出版社,2004 年,第1 至7 頁。

⑤2020 年11 月26 日赴連山壯族瑤族自治縣萬青村瑤族八音傳承人馮茂新家拜訪,其鄰舍向筆者解說。

⑥項陽:《民間禮俗與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)藝術(shù)傳承》,藝術(shù)評論,2017 年10 月,第15 至20 頁。

⑦(南宋)史學(xué)家鄭樵:《通志·樂略·樂府總序》,http://wenxue100.com/book_lishi/345_3.thtml.

⑧項陽:《以樂觀禮》,北京時代華文書局,2015 年,第316 至342 頁。

⑨項陽:《當(dāng)下傳統(tǒng)音樂與民間禮俗的依附與共生現(xiàn)象》,音樂研究,2005 年第4 期,第211 至218 頁。