拖網網囊網目尺寸對小黃魚的選擇性

徐國強,陳 峰,朱文斌,許柳雄

(1.上海海洋大學,上海 201306;2.浙江省海洋水產研究所,浙江舟山 316021;3.農業農村部重點漁場漁業資源觀測實驗站,浙江舟山 316021;4.浙江省海洋漁業資源可持續利用技術研究重點實驗室,浙江舟山 316021)

拖網是一種主動的過濾性漁具,依靠漁船動力拖曳囊袋形漁具,具有機動靈活、適應性強和生產效率高等特點,是東海區最主要的作業方式之一[1-2]。但是其高效的捕撈效率和較差的選擇性等因素同時給海洋漁業資源造成了巨大壓力[1]。在拖網選擇性研究中,拖網網目,特別是網囊網目尺寸的大小,是決定被捕魚類個體大小的主要因素[2-4]。因此,研究網囊網目尺寸選擇性具有重要的現實意義。我國于2013年頒布了《農業部關于實施海洋捕撈準用漁具和過渡漁具最小網目尺寸制度的通告》(農業部通告[2013]1號),規定底拖網網囊網目尺寸暫定為54 mm,為漁業資源保護提供了有利的科學管理依據。在制定網囊最小網目尺寸過程中,漁獲物的最小上岸尺寸(minimum landing size,MLS)是確定網目尺寸標準的重要基礎條件。我國于2018年頒布了《農業部關于實施帶魚等15種重要魚類最小可捕標準及幼魚比例管理規定的通告》(農業部通告[2018]3號),為進一步制定漁具網目尺寸提供了參考依據。

近年來,國內學者對于不同海區拖網網囊的網目選擇性開展了系列研究,如黃渤海區的雙船變水層拖網[5-7]、雙船中層拖網[8]、東海區的底拖網[2,9-10,12]以及南海區的底拖網[11]。相關研究為拖網漁業可持續發展及漁業科學管理提供了重要的參考依據。對于東海區底拖網選擇性研究,黃洪亮等[2]于2001年3—4月對底拖網中主要漁獲物帶魚(Trichiurus japonicus)和小黃魚(Larimichthys polyactis)進行選擇性實驗,認為最理想的拖網網目尺寸不小于60 mm。宋學峰等[9]于2009年5月對方形網目和菱形網目捕撈小黃魚的實驗認為,方形網目55 mm與菱形網目60 mm具有相同的選擇率。為進一步探討網目尺寸對小黃魚的選擇性,宋學峰等[10]于2014年8月開展不同菱形網目對小黃魚的選擇性,同樣也認為拖網網目至少為60 mm。查閱文獻發現,研究時間主要集中于每年3—5月以及8月,對于開捕后小黃魚捕撈量較大的月份并未進行研究。為更加深入探討拖網網囊不同網目對小黃魚的選擇性,有必要持續開展相關實驗研究。本研究選擇在拖網漁船開捕后一段時間內開展網目選擇性實驗,于2016年10月在舟山漁場用套網法開展了4種網囊網目尺寸(45 mm、54 mm、60 mm和70 mm)的海上選擇性實驗,以期為合理制定拖網最小網目尺寸及小黃魚漁業資源保護提供參考。

1 材料與方法

1.1 實驗海域與時間

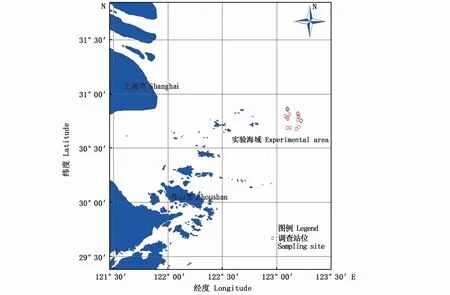

實驗時間為2016年10月27日—10月31日,共計5 d。實驗海域位于30°47′~30°52′N、123°07′~123°13′E,舟山漁場附近,作業水深47~56 m。實驗海域如圖1所示。

圖1 實驗海域Fig.1 Experimental area

1.2 實驗漁船與漁具

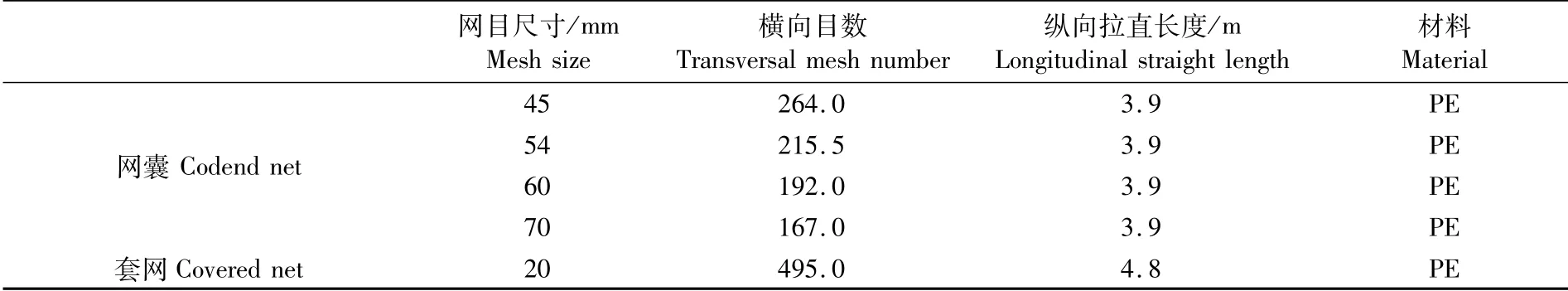

實驗漁船為雙拖網漁船“浙嵊漁10201”和“浙嵊漁10243”,主機功率均為199 kW,主船船長為37.8 m,輔船船長為33.5 m。實驗漁具為實際生產的圓筒型手編式雙船有翼單囊拖網漁具,網口目大6 m,網口周長408 m,網衣全長115 m。實驗設計4種規格網囊,網目尺寸(下文中如不注明均指網目內徑)分別為45 mm、54 mm、60 mm和70 mm(表1)。套網網目尺寸為20 mm,為減少覆蓋效應,長度為網囊長度的1.2倍[9-11]。

表1 不同實驗網囊規格Tab.1 Specification of different codend nets

1.3 實驗方法

實驗方法采用套網法,即在網囊外安裝上較小網目的套網,用以收集從網囊中逃逸出的漁獲物。每個網囊網目尺寸各拖曳5次,共計20次。每網次拖曳時間為1.5~2.0 h,拖速為1.7~3.3 kn,平均拖速為2.2 kn。起網后,對網囊和套網內漁獲物分開并隨機取樣(約15 kg),不足15 kg的全部取樣,樣品帶回實驗室進行生物學分析。對漁獲物中的小黃魚進行體長、體質量等生物學參數測定,生物學分析實驗按照《海洋調查規范》[13]進行。

1.4 數據處理

1.4.1 選擇性曲線

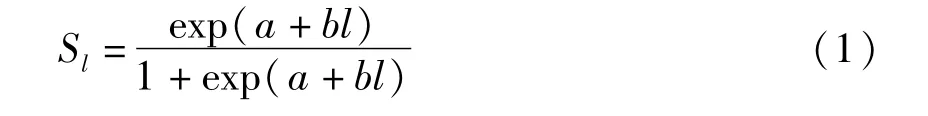

網囊網目選擇性分析采用Logistic曲線方程作為雙拖網漁具選擇性模型[1-2],其選擇性表達式為:

式(1)中,Sl為選擇率;l為體長組的特征體長(mm);a、b為選擇性參數。Logistic曲線主要選擇性指標為:

式(2)中,a、b表示選擇性參數;L25、L50、L75分別表示選擇率為25%、50%、75%所對應的體長(mm);SR為選擇范圍(mm);SF為選擇系數;m為網目尺寸(mm)。

1.4.2 參數估算方法[1]

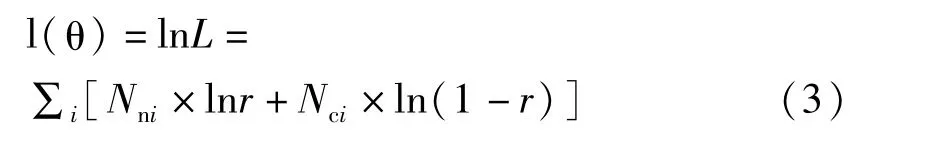

套網法實驗各網囊網目選擇性參數a、b使用極大似然法進行估算求得,對數似然函數為:

式(3)中,Nni為未逃逸的i體長組的尾數;Nci為逃逸的i體長組的尾數;r為不同體長組網囊的選擇率。選擇性分析采用MS-Excel的“規劃求解”方法來實現。

2 結果與分析

2.1 小黃魚體長分布

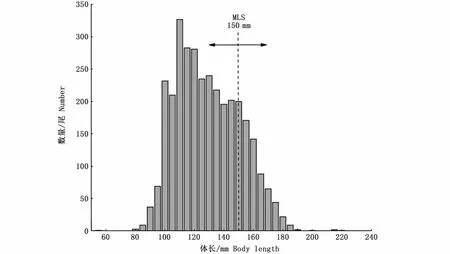

本次拖網網囊網目尺寸選擇性實驗共計測量小黃魚3290尾,絕大多數為1齡魚,體長范圍55~223 mm,平均體長±SD為(127±22)mm,優勢體長100~160 mm(圖2)。《農業部關于實施帶魚等15種重要魚類最小可捕標準及幼魚比例管理規定的通告》規定,小黃魚最小上岸尺寸為體長150 mm。本次實驗捕獲體長小于150 mm的小黃魚2660尾,體長大于150 mm的小黃魚630尾,小黃魚幼魚占比為80.9%。

圖2 小黃魚體長分布Fig.2 Distribution of body length of Larimichthys polyactis

2.2 不同網囊網目尺寸小黃魚體長分布

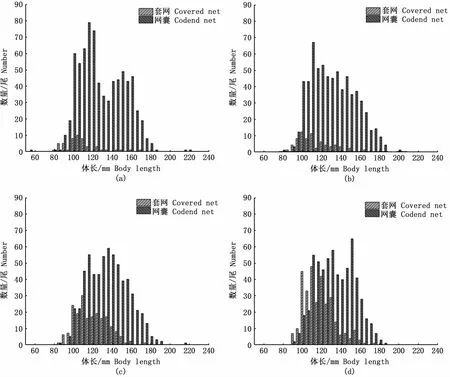

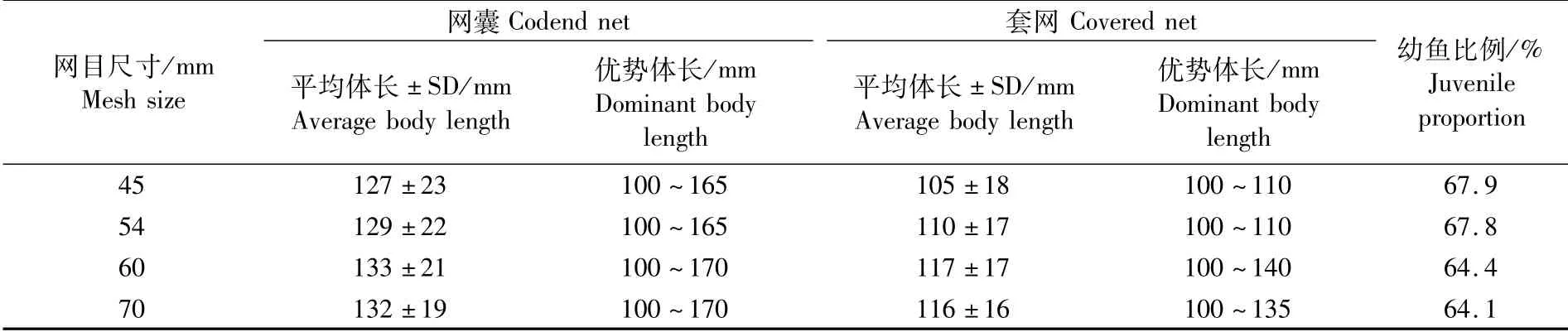

如表2、圖3所示,隨著網囊網目尺寸的增加(45~70 mm),套網中小黃魚逃逸的平均體長逐漸增加,幼魚比例逐漸較低。從套網和網囊中小黃魚體長來看,網目尺寸45 mm與54 mm接近,網目尺寸60 mm與70 mm接近。從幼魚比例來看,網目尺寸45 mm與54 mm接近,網目尺寸60 mm與70 mm接近,且小于前者,后者幼體逃逸增加了3.4~3.8%。

圖3 不同網目尺寸網囊和套網小黃魚體長分布Fig.3 Distribution of body length of Larimichthys polyactis retained in codend with different mesh sizes and covered net

表2 不同網囊網目尺寸小黃魚平均體長、優勢體長及幼魚比例Tab.2 Average body length,dominant body length and juvenile proportion of Larimichthys polyactis with different mesh sizes

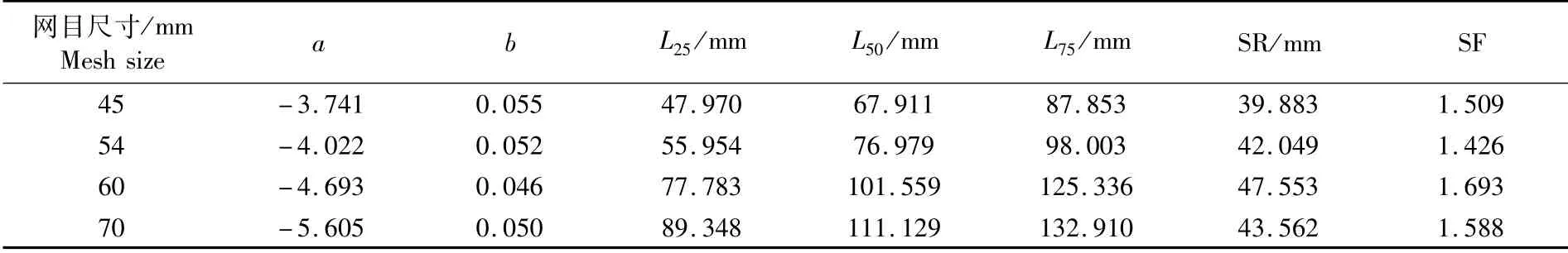

2.3 小黃魚選擇性參數與主要選擇性指標

表3為小黃魚選擇性參數與主要選擇性指標。可以看出,不同網目尺寸網囊小黃魚的L50值隨著網囊網目尺寸(45~70 mm)的增加,其值逐漸增大(67.911~111.129 mm),說明增大網囊網目尺寸對于釋放小黃魚具有顯著效果。

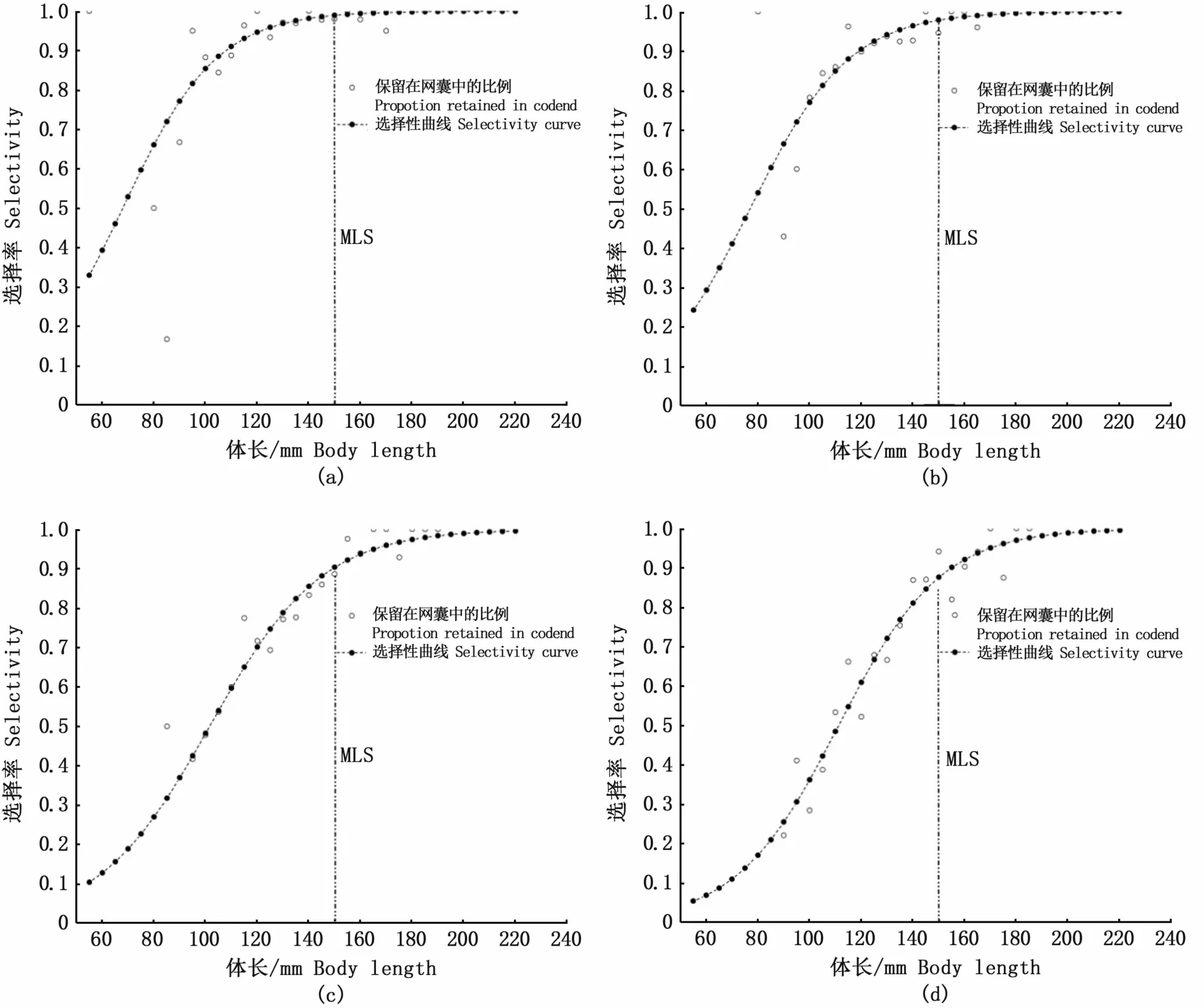

2.4 不同網目尺寸網囊對小黃魚的選擇性曲線

根據Logistic選擇性模型,不同網目尺寸網囊小黃魚保留在網囊中的比例如圖4所示。當網囊網目尺寸為45 mm時,體長小于150 mm的小黃魚保留在網囊中的比例為0.989;當網囊網目尺寸為54 mm時,體長小于150 mm的小黃魚保留在網囊中的比例為0.978;當網囊網目尺寸為60 mm時,體長小于150 mm的小黃魚保留在網囊中的比例為0.904;當網囊網目尺寸為70 mm時,體長小于150 mm的小黃魚保留在網囊中的比例為0.877。可以看出,隨著網囊網目尺寸的增加(45~70 mm),體長小于150 mm的小黃魚保留在網囊中的比例逐漸減少,說明網目尺寸的增加有利于小黃魚幼魚的釋放。

圖4 不同網目尺寸網囊小黃魚保留在網囊中的比例Fig.4 Propotion of Larimichthys polyactis with different mesh sizes retained in codend nets

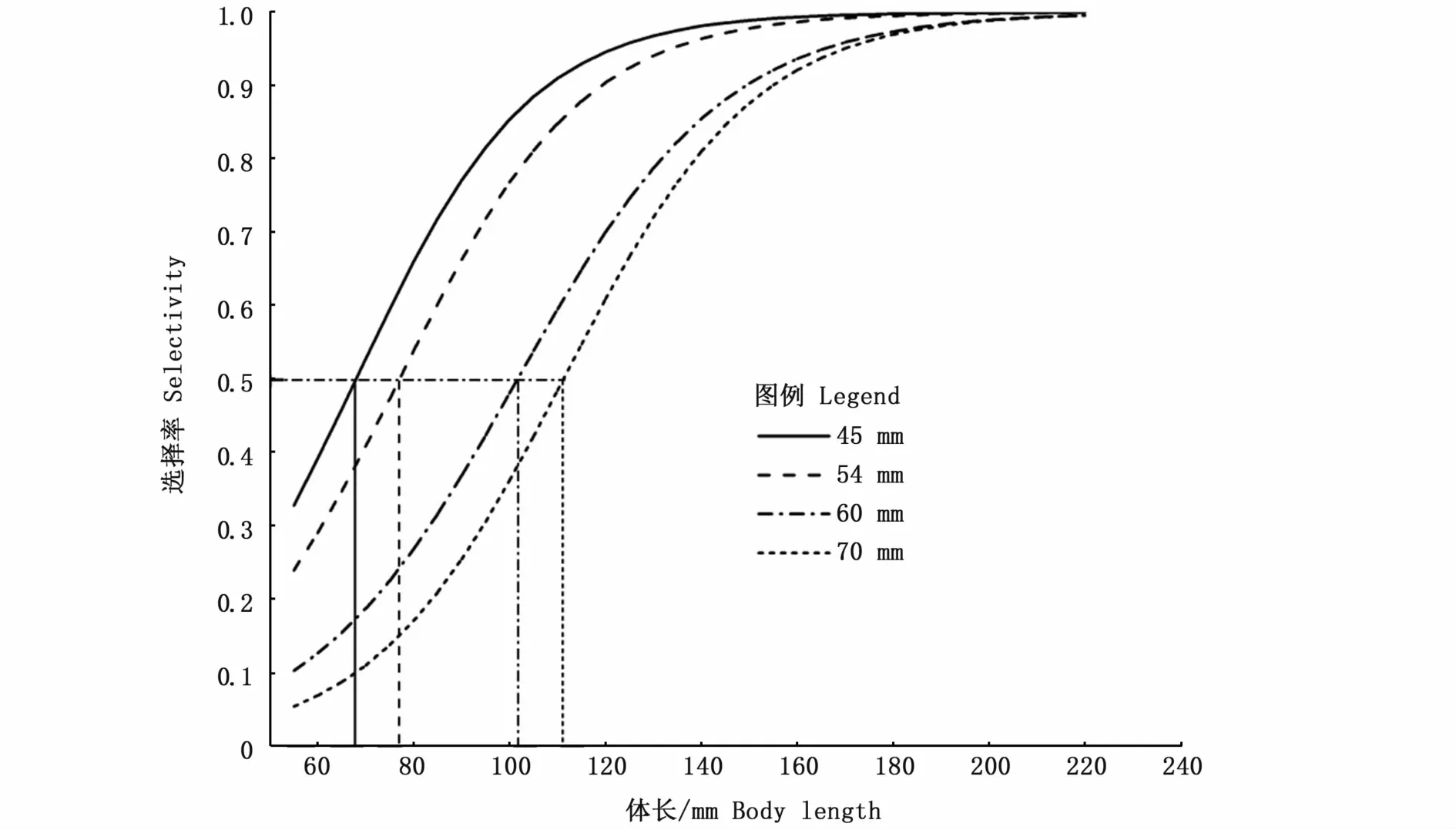

L50是選擇性研究中最重要的指標,是評估網目與魚體大小關系時最常用的量。如圖5所示,隨著網囊網目尺寸的增加(45~70 mm),選擇性曲線與各選擇性曲線選擇率為0.5的體長(L50)均依次向右移動,選擇性實驗效果較好。當網目尺寸為45 mm時,SR值最小,選擇性曲線最陡,選擇性最強。

圖5 不同網目尺寸網囊對小黃魚的選擇性曲線Fig.5 Selectivity curves of Larimichthys polyactis with different mesh sizes of codend nets

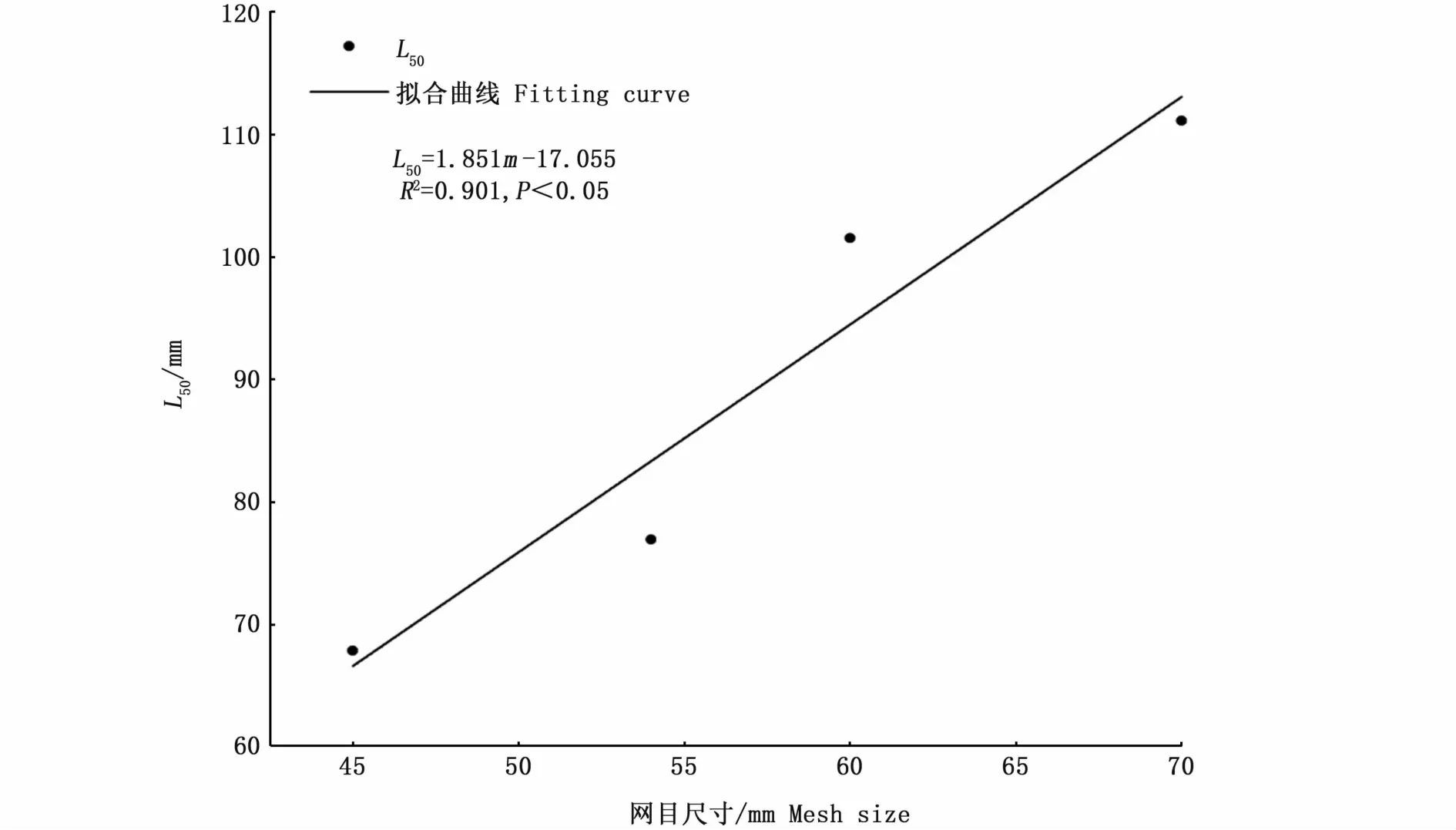

2.5 網囊網目尺寸與L50的關系

將表3中4種網囊網目尺寸(45 mm、54 mm、60 mm和70 mm)與小黃魚50%選擇體長進行一元線性回歸(圖6),得出小黃魚網囊網目尺寸(m)與50%選擇體長(L50)的線性擬合關系式為:

圖6 不同網目尺寸網囊與L 50的關系Fig.6 Relationship between different mesh sizes of codend nets and L 50

表3 不同網囊網目尺寸小黃魚的選擇性參數Tab.3 Selective parameters of Larimichthys polyactis with different mesh sizes

當小黃魚最小可捕體長為150 mm時,拖網網囊對小黃魚的網目尺寸為90.3 mm。

3 討論

3.1 套網法對實驗結果的影響

選擇性實驗方法對漁具選擇性研究非常重要。其中套網法是目前拖網運用最廣的傳統實驗方法,有收集資料容易、數值化計算方便、費用低等諸多優點[1]。通過套網實驗法,容易得出小黃魚幼體的逃逸率隨著網目尺寸的增加而增加的結論。相對于網目尺寸45 mm,網目尺寸為70 mm時,小黃魚幼體逃逸率增加了3.8%。但其存在的覆蓋效應可能導致實驗評估結果有一定偏差,從而使得制定網目尺寸偏大。為降低覆蓋效應的影響,增加實驗結果準確度,本實驗套網長度為網囊長度的1.2倍。由于拖網捕撈漁獲物的復雜性,其他非研究目標仍可能造成覆蓋效應或阻塞效應。如底拖網研究中小型帶魚或水母(Scyphozoa)的阻塞[9-10,12]以及變水層拖網研究中遇到密集鳀(Engraulis japonicus)群產生的覆蓋效應[5-6]。在本實驗中,由于實驗海域帶魚等其他漁獲物的影響,實驗中發現有部分網次產生了較輕的覆蓋或阻塞,這可能會對實驗造成一定偏差。在今后實驗中,應加強拖網中套網法覆蓋效應和阻塞效應評估影響研究,為合理制定最小網目尺寸提供科學參考依據。

3.2 不同網目尺寸小黃魚選擇性分析

從本次實驗捕撈小黃魚體長分布情況來看,小黃魚平均體長為127 mm,優勢體長為100~160 mm,幼魚比例高達80.9%,這與目前東海區小黃魚漁業資源整體狀況密不可分。眾多研究表明,東黃海區小黃魚平均體長已從20世紀50年代的214.2~225.0 mm降至20世紀70年代的192 mm,再到20世紀90年代的134.76~161.39 mm,小型化情況相當突出[14-15]。近些年來,在漁具選擇性研究中,小黃魚平均體長均處于較小的水平,例如黃洪亮等[2]和宋學峰等[10]拖網選擇性研究中小黃魚平均體長分別為123 mm和118 mm;優勢體長分別為125~165 mm和90~180 mm。在本次實驗中,隨著網囊網目尺寸的增加(45~60 mm),小黃魚平均體長總體呈現逐漸遞增的趨勢,實驗效果較好。但當網囊網目尺寸從60 mm增加到70 mm,網囊中小黃魚平均體長并未呈現增加的趨勢。分析其原因:一方面,70 mm網囊實驗時某些網次出現較多的小型帶魚阻塞了小黃魚的逃逸,產生了阻塞效應;另一方面,其他漁獲物(銀鯧Pampus argenteus等)較多,覆蓋在網囊上阻止了小黃魚的逃逸,產生了覆蓋效應。這兩種現象時常發生在運用套網法開展的選擇性實驗研究中[5,7,10-11]。另外,本研究中,不同網目尺寸網囊下計算出的L50要小于其他研究結果,比較實驗捕撈小黃魚平均體長和優勢體長,差異并不顯著,與之最為相關的原因可能是實驗時間選擇在開捕后一段時間,此時其他漁獲物較多,從而產生覆蓋或阻塞效應。在數據處理中發現,盡管其他漁獲物阻礙了小黃魚的逃逸,但這并不影響對數據結果的分析。根據Logistic選擇性模型,隨著網囊網目尺寸的增加,小黃魚幼魚保留在網囊中的比例是逐漸減小的。

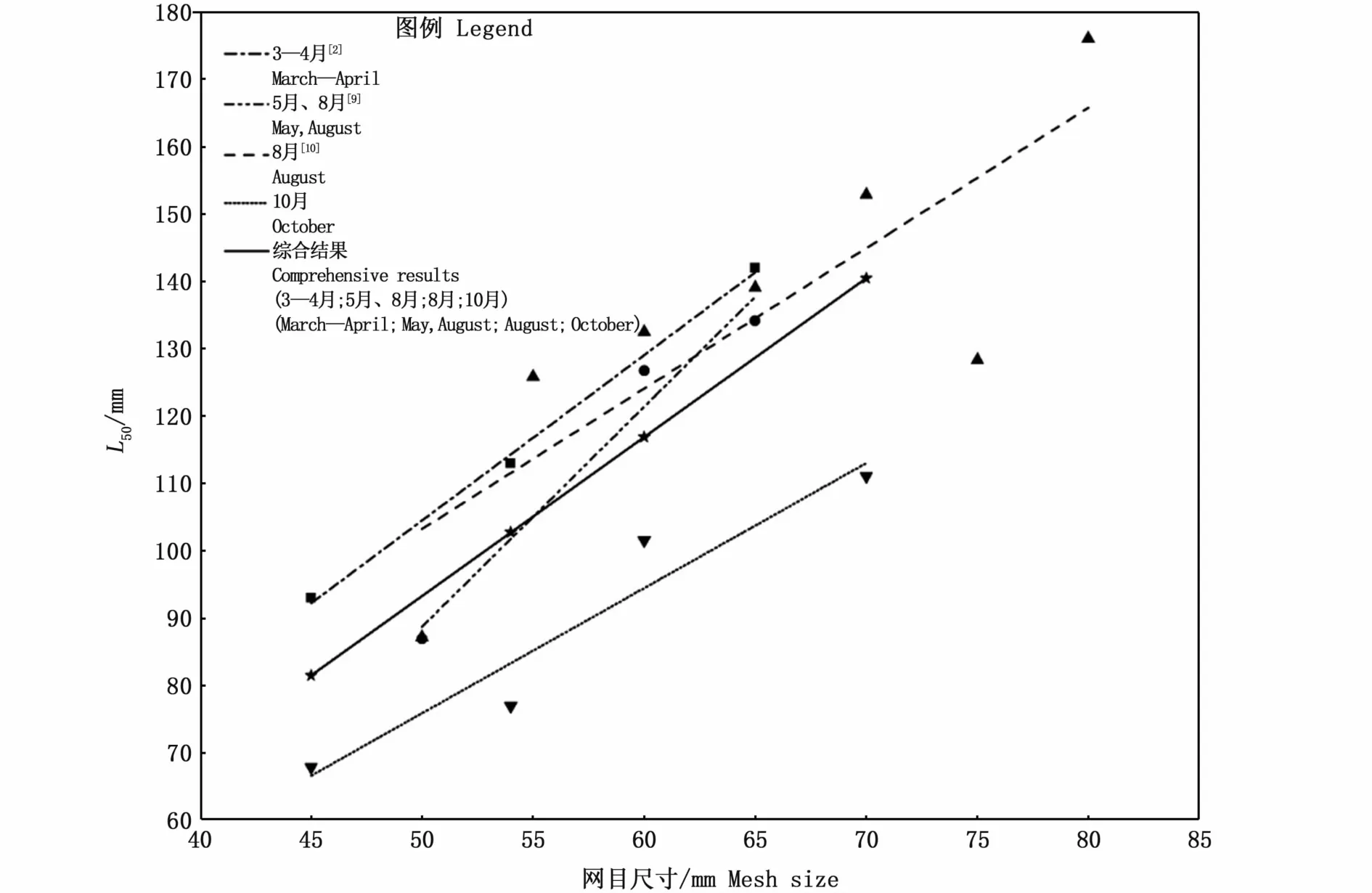

3.3 不同選擇性研究結果比較

綜合不同研究學者在不同月份對拖網小黃魚的選擇性研究[2,9-10],繪制了數據擬合曲線(圖7)。從不同月份拖網對小黃魚的選擇性來看,計算的小黃魚L50隨著月份增加(3—4月、5月、8月和10月)呈現出逐漸下降的趨勢。究其原因,這與實驗拖網捕撈漁獲狀況相關,3—4月基本以捕撈小黃魚為主,其他漁獲物較少;而8月帶魚產量較高,阻塞效應逐漸顯著;10月則為開捕后一段時間內,漁獲物種類豐富,這使得其他漁獲物的覆蓋或阻塞效應更為顯著。這也使得本研究中網目尺寸的90.3 mm要顯著大于其他研究結果。因此為考慮不同月份對底拖網小黃魚網目尺寸的影響,本文綜合各月份研究結果,當以小黃魚最小可捕規格150 mm時計算,此時拖網對小黃魚的網目尺寸為74.0 mm。研究表明[14-15],小黃魚產卵親體呈現小型化趨勢,性成熟提早現象突出,性成熟平均體長已從1959年的140 mm降到2001年的123.4 mm。若以小黃魚性成熟平均體長123.4 mm進行計算,網目尺寸應為62.7 mm。從體質量來看,體長150 mm(約68 g)與123.4 mm(約30 g)的小黃魚體質量相差38 g,若以小黃魚最小可捕體長150 mm制定網目尺寸,從漁獲結構組成來看(小黃魚幼魚占比80.9%),漁民損失較大,但對小黃魚漁業資源養護起到重要作用;從近幾年拖網選擇性實驗情況來看,以小黃魚性成熟平均體長123.4 mm制定網目尺寸可能更符合實際。本次調查的小黃魚平均體長為127 mm,進一步證實按照小黃魚平均性成熟體長123.4 mm制定拖網網目尺寸與目前資源狀況是較為相符的。

圖7 不同研究結果對比Fig.7 A comparison of results from different researches

東海區底拖網捕撈種類豐富且體型多樣,在今后研究中應結合不同體型魚類最小網目尺寸進行研究,并結合實際生產情況,綜合制定底拖網最小網目尺寸。另外為保護小黃魚漁業資源,使其盡快恢復,漁業管理部門在今后漁業管理中應加強漁船、漁具、漁場管理;漁民應嚴格遵守國家制定的最小網目尺寸制度和伏休制度。