試析西周時期關中地區出土的青銅明器

□劉宇涵

一、青銅明器的概念界定

《禮記·檀弓上》載:“為明器者,知喪道矣,備物而不可用也。”就是說明器沒有實用性,屬于專為死者隨葬的一類器物。林沄認為,先秦文獻中的“明器”一詞,有兩種含義:一是泛指墓葬中的隨葬品;二是與生者用器有所差別,專為死者制作或改造的器物[1]。本文主要在第二種含義上使用“明器”一詞。

但對于如何判斷一件青銅器是否屬于明器,學術界仍有不同的觀點。何毓靈認為青銅明器有幾個標準:一是青銅器鑄造粗糙,未經修整或打磨,沒有同時期的精美花紋,十分簡單、模糊甚至沒有;二是青銅器質地輕薄,不具有實用性,有些甚至比例失調,失去了青銅器應有的莊重與華美;三是在青銅器的合金成分中,含鉛量較高,絕大多數屬于鉛青銅,硬度較低,有的則完全是鉛器[2]。郭研利認為“明器”的主要特征應滿足以下幾個條件:器形較小、制作粗糙、通體素面、沒有使用痕跡。郜向平認為將生者的實用器經過一番處理(如在器物表面涂抹朱砂),使其性狀有所改變,不再具有實用功能,也算明器的一種。

以上認識為我們界定青銅明器提供了有益借鑒。本文認為青銅明器的界定需要滿足以下幾個條件:一是青銅明器的形制與同出實用器相似,且不早于實用器的年代;二是只在墓葬中發現,不見于居址或窖藏;三是鑄造粗糙,未經修整或打磨,體積較小,沒有實用性。另外,多素面或器物表面經過特殊處理。需要說明的是,西周墓葬中還出土少量鉛器和錫器,不具備實用功能,本文也將其列入明器范疇。

二、青銅明器的出土概況

1978年,在陜西扶風縣齊家村發現一座西周中期墓葬,出土明器青銅簋、青銅盉各1件。青銅簋通高6.8厘米,口徑12.2厘米。通體素面,制作極為粗糙。(圖1-1)青銅盉通高9.2厘米,流長3.4厘米。通體素面,底部空且塞滿泥土[3]。(圖1-2)

1981年,陜西省文物管理委員會在扶風縣劉家村發掘的豐姬墓,出土了鉛盉、鉛盤、鉛卣各1件[4]。1981年,周原扶風文管所在強家村發現一座西周墓,出土明器青銅簋1件。青銅簋通高8.7厘米,口徑14.5厘米。通體素面,制作極為粗糙[5]。

1995年,周原博物館在陜西省扶風縣法門鎮黃堆村老堡子發現幾座西周墓葬,年代為西周中期。其中M55出土的青銅簋(95FHM55:22)通高7.5厘米、口徑12厘米、腹深4.7厘米。素面,制作粗糙,為明器。(圖1-3)同墓中的青銅盤(95FHM55:20)通高7.7厘米、口徑19.6厘米、腹深2.6厘米。素面,制作粗糙,范痕明顯,為明器[6]。(圖1-4)

1996年,周原博物館繼續對扶風黃堆老堡子西周墓進行搶救性發掘,其年代均為西周中期。其中M71出土的青銅鼎(96FHM71:1),通高11.8厘米、口徑12.2厘米、腹深5.7厘米、耳高2.3厘米,直口,窄厚沿,方唇,雙立耳外撇,柱足內凹,鑄造粗糙,為明器[7]。(圖1-5)

寶雞竹園溝墓地也發現較多青銅明器,墓葬年代均處于西周早期。竹園溝13號墓妾屬陪葬墓中出土的1件青銅簋,通高僅有10.9厘米,通體素面無紋,制作粗糙,器表范痕未經過打磨,無使用痕跡。(圖1-6)發掘者認為與該青銅簋同出的青銅圓鼎(BZM13:104)可能為明器,但是該青銅鼎底部有較厚的煙炱,有使用痕跡,所以本文沒有將其歸為明器范疇。竹園溝9號墓出土錫鼎1件(圖1-7)、錫簋2件(圖1-8)。其中錫鼎通高11.2厘米,2件錫簋通高均為8.6厘米。這些錫器形體較小、素面無紋,而且器形上模仿青銅禮器,沒有使用痕跡。竹園溝7號墓妾屬陪葬墓中出土青銅罍1件(圖1-9)、青銅觶1件(圖1-10)。這兩件酒器制作粗糙,形體較小,通體素面,無使用痕跡。

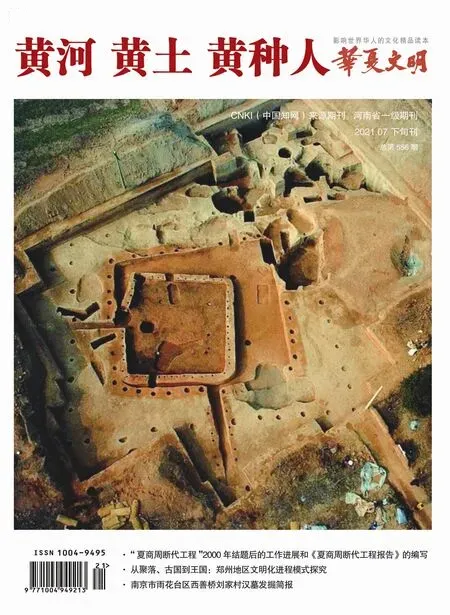

圖1 西周時期關中地區出土的部分明器

竹園溝墓地多數墓葬都出土了青銅尖底罐、青銅平底罐、青銅淺盤器、青銅曲柄形器。這一組器物均為用具,組合也較為固定。發掘者描述:“這一組器物制作粗糙,器表范痕清晰,多數未經過打磨,有些器內模范土尚未剔除,應是下葬前匆忙制作出來的。”從器形上看,青銅平底罐是仿制墓葬所出的陶平底罐,實用陶平底罐的高度往往在20厘米以上,可用來儲存糧食。而青銅平底罐的通高多為5~8厘米,體積較小,無實用功能。如標本BZM13:70(圖2-1)。墓葬中出土的青銅尖底罐,體積較小,有可能是仿制居址中出土的尖底陶罐。竹園溝墓地出土的青銅尖底罐,容積非常小,不具備汲水或儲藏功能。如標本BZM13:17(圖2-2)。有學者認為竹園溝墓地出土的青銅尖底罐和青銅平底罐具有明器的性質,所以才導致尺寸被縮微,變成某種模型[8]。本文較為贊同這一觀點,這兩類青銅罐制作粗糙,均不具備實用功能,應是專為隨葬制作。

圖2 竹園溝墓地出土的明器用具

青銅淺盤器(圖2-3)、青銅曲柄形器(圖2-4)的形制較為特殊,僅在竹園溝墓地發現。田仁孝認為,青銅曲柄形器也是仿造陶器,這種類型的器物還見于四川西昌禮州新石器時代遺址中。在商周文化遺存中,這兩類青銅器僅見于寶雞國墓葬遺存,而且制作粗糙,尺寸遠小于居址中出土的同類陶器或其他實用物,是專為隨葬制作的明器。

另外,在竹園溝墓地共發現明器青銅戈75件。明器青銅戈的長度多集中在5~10厘米,遠小于墓葬中同出的實用青銅戈。而且明器青銅戈胎質較薄,沒有作戰功能。從形制上看,明器青銅戈均為無胡、三角形援,形制較為單一,沒有西周時期常見的夾內戈。這種類型的青銅戈與城固地區出土的青銅戈相似,與王畿地區的直內周式青銅戈有明顯區別。可見,國地區的明器戈形式是經過選擇的。

三、青銅明器的器用特征

器用制度主要包括器物的組合方式、擺放位置等方面。所謂器物組合,是指在下葬儀式過程中所用器物的集合。楊寶成先生認為,器物組合是指“不同用途的不同器物經常共存,最后形成的固定配置形式”[9]。除此之外,器物的擺放位置也能反映出器用特征。《儀禮》載:“陳明器于乘車之西。……器西南上,綪。茵。……陳鼎五于門外……東方之饌:四豆,脾析,蜱醢,葵菹,蠃醢;四籩,棗,糗,栗,脯;醴,酒……”[10]文獻表明,在兩周時期的喪葬儀式中,古人對隨葬品的擺放位置有一定的規則。唐錦瓊認為,隨葬品擺放空間位置的不同,往往代表禮儀上的不同[11]。因此,器物組合與擺放位置是我們研究青銅明器器用特征的主要方面。

1.青銅明器組合及發揮的“禮制”功能

關中地區墓葬中的明器有多種組合方式。西周早期的墓葬中存在鼎、鼎+簋、簋、觶+罍四種組合方式。這也體現出西周早期關中地區重食器的特點。西周中期的墓葬中存在簋+盉、盉+盤+卣、簋+盤三種組合形式。這也較為符合西周中期水器地位升高的特征。明器用具和兵器僅出現在寶雞竹園溝墓地,其組合較為固定,這里不做贅述。

值得注意的是,墓葬中的部分明器能與實用器互補成一套完整的器物組合。例如,竹園溝13號墓,該墓是竹園溝墓地形制最大的一座墓葬。在13號墓的妾屬陪葬墓中出土實用分襠圓鼎1件、明器圓鼎1件、明器青銅簋1件。實用分襠圓鼎、明器青銅鼎、明器青銅簋共同組成一套食器。由于同時期的青銅器墓中都會隨葬一套鼎簋組合,所以該墓中1件明器青銅鼎和1件明器青銅簋可能與實用青銅鼎互補共同體現了禮制功能。

竹園溝7號墓,年代稍晚于13號墓,年代為西周早期偏晚。在7號墓妾屬墓葬中出土實用青銅鼎1件、實用青銅簋1件、明器罍1件、明器觶1件。實用青銅鼎、青銅簋與明器罍、觶共同組成一套食器+酒器組合。竹園溝9號墓,年代為西周早期偏晚,墓葬等級較低。該墓出土青銅鼎1件、錫鼎1件、錫簋2件。這些錫器與實用青銅鼎共同組成一套食器。除此之外,西周中期扶風、劉家等墓地隨葬的青銅明器,也可能是用來補充祭器組合的不足[12]。甚至還有一些墓葬僅出土了明器青銅器。例如,扶風縣老堡子M71,該墓沒有出土實用青銅禮器,僅出土了1件明器青銅鼎,此時的青銅明器可能用來替補青銅禮器。

以上幾個墓例表明,在部分西周墓葬中,可能由于墓主人生前財力有限或地位低下,往往無法隨葬足夠數量的實用青銅禮器。在這種情況下,青銅明器會被用來替補青銅禮器。此時的青銅明器在墓葬中發揮了雙重作用,既是“送死之器”,同時又代替了實用器發揮禮制功能。

2.青銅明器擺放位置分析

墓葬中出土的明器食器、明器水器、明器酒器往往與墓葬中的實用青銅禮器混合擺放。例如,竹園溝13號墓的妾屬陪葬墓出土的明器與實用禮器混合放置在頭部棺槨之間。竹園溝7號墓妾屬墓葬中的明器罍、觶也與實用青銅鼎、青銅簋混合放置在槨外左側二層臺上。竹園溝9號墓的3件錫器與實用青銅鼎混合擺放在墓主頭前二層臺上。同樣的例子還見于扶風、劉家等地,例如扶風強家村1號墓,明器簋與實用器混合放置在墓主頭部二層臺上。以上擺放情況證明在下葬過程中,送葬者并不會刻意將明禮器與實用器分開放置。這也從側面印證了上述觀點,即部分明禮器的下葬可能是為了填補實用器的不足。

明器用具和明器兵器僅出現在寶雞竹園溝墓地。這些器物往往集中放置在某一區域,一般不與其他器類混合擺放。如竹園溝8號墓中的青銅用器均放置于墓主頭端棺槨之間,青銅禮器放置在墓主頭前二層臺上,陶器放置在墓主左側二層臺上。再如竹園溝14號墓中的明器用具放置在棺內墓主頭部右上側,而青銅禮器放置在棺內墓主頭部正上方。

明器青銅戈基本上都集中擺放在墓主人的腰部,一般不與實用兵器混合擺放。從擺放位置上看,明器用具、兵器距離墓主人較近,而且多集中放置在棺內或槨內空間。這些器物往往具有強烈的地方特色,與蜀地同類器物非常類似。有不少學者認為,國的祖先正是巴蜀的分支,這些器物可以作為標識部族屬性的象征器皿,擺放在距墓主人較近的地方。

四、青銅器明器化的原因

關于墓葬中青銅器明器化的原因,郜向平、劉一曼、巫鴻等學者都做過解釋與探討。郭研利對商代青銅兵器的明器化現象進行了深入探討,她認為商代晚期的社會風尚是導致青銅兵器明器化的重要原因[13]。劉一曼對安陽殷墟出土的青銅禮器進行了詳細分析,她認為商代晚期青銅器明器化的原因主要有兩個:一是墓主人生前的社會地位和財富;二是商代晚期的社會風尚[14]。任雪莉認為商周時期青銅明器簋的出現有很多原因,這里面涉及人們思想觀念、喪葬禮俗等諸多社會問題[15]。岳洪彬認為殷墟晚期明器化器物大量出現的原因,與當時的禮制變化和商人思想觀念的轉變有關。郜向平通過對商代明器化現象的梳理,認為明器的出現反映了商代中期前后的社會變動和思想觀念的轉變[16]。但是,不同時代、不同族屬之間隨葬青銅明器的情況必定有所差異。就西周時期的關中地區而言,隨葬青銅明器的原因可以大致歸納為兩個。

1.墓主財力不足或地位低下

上文已提及,BZM9、BZM13妾屬陪葬墓及BZM7妾屬陪葬墓,強家、扶風等墓中出現青銅明器與青銅禮器混合擺放的現象。兩座陪葬墓與竹園溝9號墓的等級均比較低。按照張禮艷對豐鎬地區墓葬等級的劃分標準,墓室面積為3~10平方米,個別一棺或一槨的歸為第三等級墓葬[17]。那么上述幾座墓葬均屬于第三等級,墓主人的社會地位較低下。此時墓主人可能無法隨葬足夠數量的青銅禮器,制作粗糙的青銅明器可能會用來代替青銅禮器進行隨葬,補充禮器組合的不足。

除此之外,竹園溝墓葬中出現只隨葬青銅明器的現象。比如BZM6與BZM12,這兩座墓葬墓室面積小,出土遺物簡單,墓葬中沒有隨葬青銅禮器,但都在棺內墓主人頭部隨葬了一套青銅明器。這種現象也見于扶風縣老堡子M71。因此,在墓主人生前社會地位較低或財力不足的情況下,墓主人生前沒有足夠的青銅禮器。因此在下葬的時候,會臨時制作一些粗糙的明器,用來代替青銅禮器下葬。

2.“生死有別”觀念在隨葬品上的體現

值得注意的是,在高等級的墓葬中同樣會隨葬青銅明器。依據張禮艷對墓葬等級的劃分標準,墓室面積10~50平方米,葬具為一棺兩槨的歸為第一等級墓葬。按照此標準,竹園溝13號墓、竹園溝7號墓與4號墓均為第一等級墓葬。尤其是竹園溝13號墓,該墓是竹園溝墓地中形制最大的一座墓,葬具為一槨兩棺,出土大量精美的青銅禮器,墓主人可能是一位統治者。但是在13號墓墓主人頭部棺槨之間也隨葬了一套青銅明器。竹園溝7號墓與4號墓也都屬于有陪葬墓的大墓,同樣在墓葬中隨葬了青銅明器。這種現象顯然無法用墓主人地位較低或財力不足來解釋。

若放在一個大的時代背景下考慮,這一問題就會變得清晰。竹園溝墓地所處的時代為西周早期,這段時間正是商周文化更替的時期。但物質文化和思想觀念并不能像王朝更替一樣在短時間內實現。上文我們已經提到,墓葬中隨葬青銅明器的現象最早出現在殷墟二期,再加上先周文化遺存中并沒有發現隨葬青銅明器的現象。由此推斷,西周早期隨葬青銅明器這一習俗并非周人原創,有可能是商人習俗的延續。

商周時期使用青銅明器來進行隨葬,這背后可能反映了人們思想觀念的變化。《禮記·檀弓上》載:孔子曰:“之死而致死之,不仁而不可為也。之死而致生之,不知而不可為也。是故竹不成用,瓦不成味,木不成斫,琴瑟張而不平,竽笙備而不和,有鐘磬而無簨虡。其曰明器,神明之也。”盡管《禮記》成書的年代較晚,而且墓葬中大規模使用明器的情況是在春秋之后,但是商周時期隨葬青銅明器的現象也印證了文獻的記載,只不過當時隨葬明器的意識還處于萌芽階段。郜向平提出,商墓中的明器本質上體現了生與死的不同,死者的用具也應該與生者的用具有所區別。西周時期隨葬的青銅明器大多是對實用器的仿造,雖然擁有實用器的形制,但不具備實用性。使用這類器物隨葬,正可以體現出死者用具與生者用具的差別。

五、結語

武王滅商之后,并沒有將商人文化摒棄,而是采取了包容的態度。墓葬中隨葬青銅明器的習俗可能就是其中一例,但是關中地區的周人對這一習俗并非全盤接受,而是進行了改造與創新。比如周人通常會使用明器食器、水器隨葬,與殷商時期使用明器觚、爵等隨葬的情況不同。另外通過對考古材料的梳理,我們可以發現西周時期關中地區隨葬的青銅明器有以下幾個特點:第一,青銅明器多是對實用器的仿造,但體積一般較小,不具備實用性;第二,在等級較低的墓葬中,部分青銅明器會和青銅禮器混合放置在一起,在這種情況下,青銅明器可能會代替青銅禮器發揮禮制功能;第三,墓葬中隨葬青銅明器的原因,一方面可能與墓主人生前的等級或財力有關,另一方面可能是“生死有別”觀念在隨葬品上的體現。