梁雷弦樂四重奏《戈壁贊》音高組織分析

○ 何中潤

2020年剛剛獲得國際作曲大獎——格文美爾大獎的美籍華裔作曲家梁雷,近些年在中西方作曲界與學術界得到了格外的關注。他的音樂先鋒前衛,兼具東方和西方多元文化風格融合的特征,在極其簡潔的音樂材料內部蘊藏著豐富的審美內涵,截至目前共出版了八張音樂專輯。除了音樂創作,梁雷還發表了中英文論文20余篇,國內也相繼出版了兩本有關梁雷的音樂文集——《借音樂提問:梁雷音樂文論與作品評析》①班麗霞:《借音樂提問:梁雷音樂文論與作品賞析》,上海:上海音樂學院出版社,2017年。與《百川匯流的聲音——作曲家梁雷的人文敘事》②參見洛秦:《百川匯流的聲音——作曲家梁雷的人文敘事》,上海:上海音樂學院出版社,2020年。,加之梁雷近些年較為頻繁地參與國內的音樂活動,他已然成為業界內最為熟悉的作曲家之一。

本文研究的對象——《戈壁贊》屬于梁雷“蒙古音樂”系列③班麗霞在《梁雷“音響筆墨”的創作手法與藝術特征》一文中將梁雷的作品按照創作緣起、聲音素材及人文內涵分為三個系列:“文人藝術”系列、“蒙古音樂”系列和帶有社會批判與反思性質的“瀟湘”系列。的代表作品之一。該作品受美國應氏四重奏的委約,以大提琴獨奏《風》以及小提琴與大提琴二重奏《夜空》為藍本,于2006年完成創作,2007年在哈佛大學首演。從表面上看,梁雷的《戈壁贊》是由單一的獨奏到二重奏再到四重奏擴展而來,但就聲部的組織方式而言,為了進一步突出音響的豐富性與“蒙古味”,梁雷重新對作品進行了構思,運用“影子”“一音多聲”等理念來加強作品聲部之間的音高有機結合與音色組合之間的層次關系,充分體現了其創作思路和手法在不斷拓寬。在下文中,筆者將從作品整體結構出發,對其蒙古音樂素材及處理手法、音高組織方式進行詮釋與分析,探討梁雷如何將蒙古族的音樂語言通過西方的作曲技法進行吟唱,從而形成新穎且富于個性的音樂語言。

一、整體結構

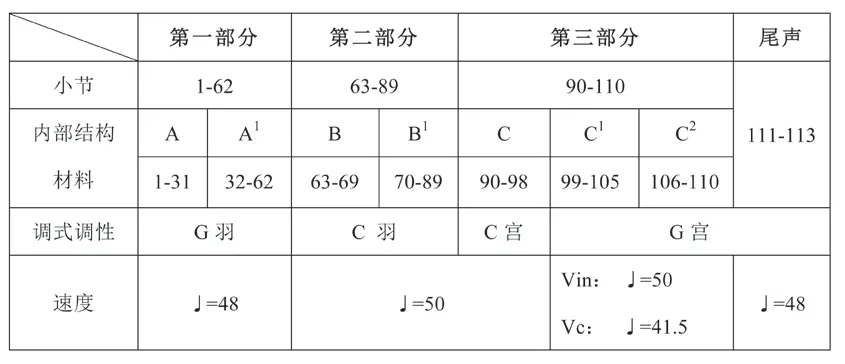

作品《戈壁贊》呈現出三分性的結構特征,段落的劃分也較為明顯,這一點在樂譜上除了作曲家刻意標記的段落線,還可以通過作品內部的音樂材料以及調性中心來劃分。作曲家通過不同音樂參數的有機結合,將長調與短歌并置,又把不同的速度兼用齊驅,創造了獨有的“緊張”與“期待”。

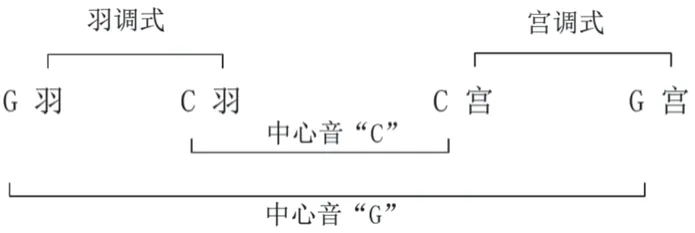

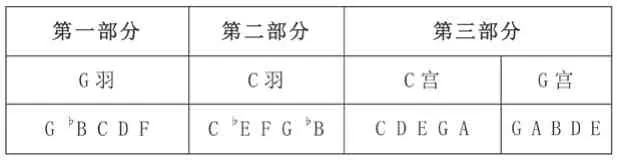

如表1所示,《戈壁贊》由三個部分構成,從音高組織與結構原則上可將其劃分為并列性質的三個部分,若從調性中心上看,該作品由第一部分中心音“G”開始,到第二部分中心音轉入“C”,最后一部分又回歸到以“G”為中心。因此這里的調性中心表現出三部性的結構原則,與其他音樂材料形成了并置錯位的現象。再看每部分的調式,前兩部分為羽調式,最后一部分是宮調式,因此調式布局特點又可分為二分性的結構。作曲家通過調性與調式不斷進行交接替換,有意進行錯位,調式與調性中心環環相扣,首尾呼應,為作品循序漸進的發展提供了材料基礎,同時也為作品的整體增添了一種天然的結構力與黏合劑,加強了作品各個部分的關聯與統一性。(見圖1)

表1 《戈壁贊》結構圖示

圖1 調式調性布局圖示

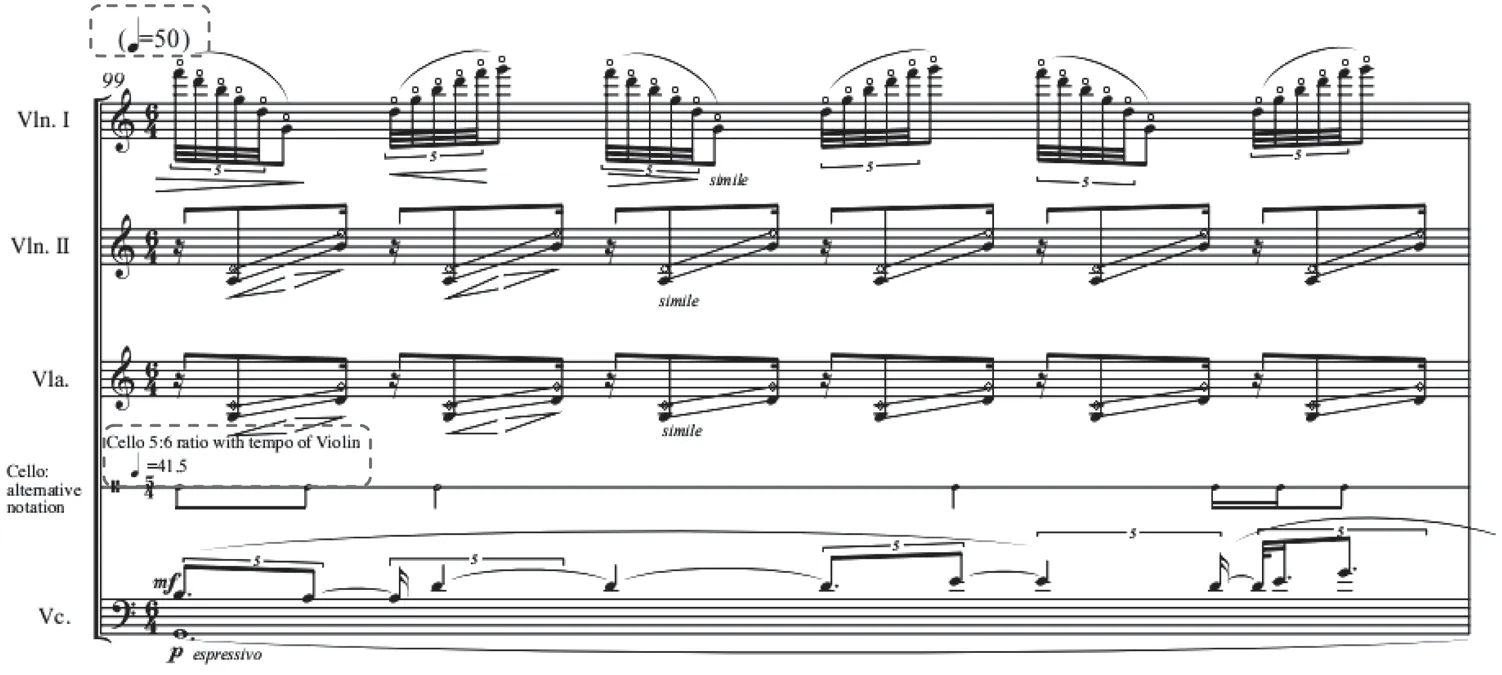

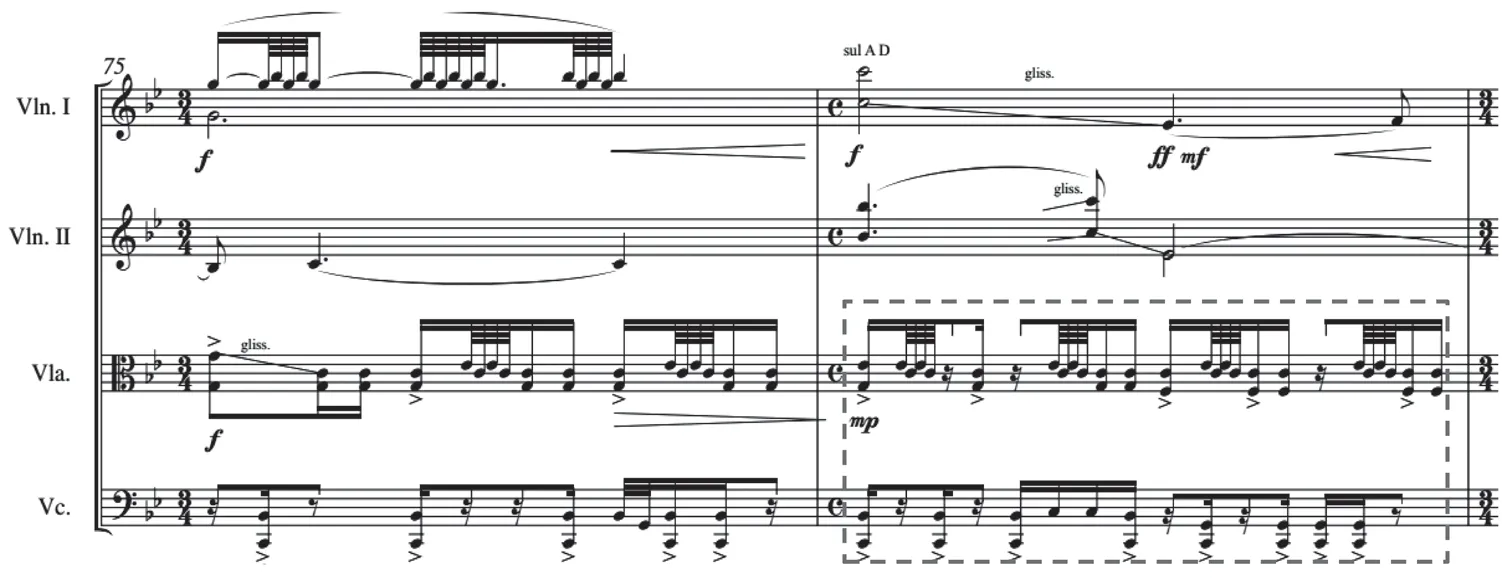

除了音樂材料、調性調式的交叉疊置,在第三部分中,梁雷還將不同聲部的速度進行并置——旋律置于大提琴聲部并以“?=41.5”的速度進行,而其他三個聲部的流動音型及四度泛音滑奏則以“?=50”的速度與之對置,兩個聲部層次的速度比例為5∶6。(見譜例1)

譜例1 《戈壁贊》第99小節

從本質上講,完全精準且同時演奏這樣的速度對于演奏家來說是一個相當大的挑戰,而且這兩種速度的比例關系為5∶6,因此可以說這個挑戰基本上不可能完成。然而,我們在譜面上可以發現,雖然大提琴聲部與上方三聲部的節拍都是拍,但是在大提琴聲部的上方有一行類似于輔助性質的節奏譜表,而且節拍的設置是拍,節奏也顯示出較為簡單的韻律特征,輔助譜表的加入為演奏家的演奏提供極大的方便。這種做法類似于卡特④艾利奧特·卡特(Elliott Carter,1908—2012),美國作曲家,創作并使用了“metric modulation”手法。的速度轉換理論——在兩種速度之間通過不同節拍進行轉換。在譜例1中,雖然并不是兩種不同速度之間的轉換,而是兩種不同速度的疊置,但是梁雷也是通過節拍比例與速度比例的關系來達到理想的平衡。首先,我們清楚兩個聲部的速度以及節拍的比例為6∶5,因此可以算出各聲部演奏一小節所需要的時間,即上方三聲部:60÷50×6=7.2(s),大提琴聲部:60÷41.5×5≈7.2(s),在這兩種速度下演奏1小節所需要的時間幾乎是相同的,所以演奏員在演奏時就沒有速度不一致的困擾。

二、蒙古音樂素材及處理手法

(一)長調元素

長調是蒙古族人民在長期游牧生產勞動中所創造的民歌體裁。長調民歌音調高亢,音域寬廣,旋律起伏較大,節奏自由而悠長,多采用復合式節拍,同時喜用“諾古拉”顫音⑤“諾古拉”一詞為蒙古語“折回”“彎轉”之意,是一種圍繞骨干音的顫音裝飾。的裝飾手法點綴旋律,曲調長短相濟,疏密有致。

在《戈壁贊》的第三部分,作曲家將自己非常喜歡的一首呼倫貝爾地區的民歌——《夜空》引入其中。(見譜例2)

譜例2 呼倫貝爾民歌《夜空》

譜例2為呼倫貝爾民歌《夜空》的完整曲調。《夜空》共有13小節,原曲為降E宮調式,音域寬廣,旋律多為大跳,起伏悠揚,節拍以拍為主(后兩小節變為拍),是一首典型的蒙古長調。梁雷將整首民歌的旋律、節奏、節拍進行提煉與融合,最終運用于《戈壁贊》之中。(見譜例3)

譜例3 《戈壁贊》第90—98小節

譜例3所呈示的是長調《夜空》出現在《戈壁贊》中的形態,可以看出調式調性由降E宮變為C宮,旋律上并未完全截取,而是對一些裝飾性的音符進行刪減與改變,但整體輪廓形態基本一致。在節奏上也做了一些細膩的變化處理,這種精細節奏的加入凸顯出該長調此刻更為器樂化的旋律特征,同時也賦予了長調更具自由化的歌唱性。節拍在原有拍的基礎上更加多變,如第96—97小節的節拍采用多種節拍的混合,節拍重音的偏離使得線條的律動更加自由與舒展,節奏節拍細膩頻繁的變化也進一步凸顯出長調音樂特有的婉轉悠揚。譜例3中,除了在旋律、節拍、節奏上的變化,作曲家還增加了大提琴聲部,并于大提琴奏出五度音程作為持續的和聲背景,加上由小提琴聲部奏出的長調旋律線條,便形成了這種持續低音+高聲部旋律的“呼麥”形式,這亦是對下文提到的“潮爾”元素的運用。

作品中除了作曲家對蒙古族現有長調民歌的直接引用,還將長調中的特性因素進行提煉與升華,如將頭音、“諾古拉”顫音等元素融于旋律之中。作品第33—36小節,第一小提琴由bE音滑入C音引入,并奏出了華彩性的“諾古拉”顫音,小提琴極富表現力的揉弦賦予了旋律更為溫暖的音色,仿佛是廣袤蒼茫草原上的馬頭琴聲,填抹了長音線條的蒼白。(見譜例4)

譜例4 《戈壁贊》第33—36小節

譜例4中,若只看旋律的骨干音——C、D、bB,則顯得線條十分蒼白,作曲家對主要音進行“長調化”的裝飾后,旋律便顯得格外具有歌唱性與線條感。首先,作曲家以三度滑音在小提琴G弦上引入旋律,以此來模仿馬頭琴演奏時的頭音。其次,在之后的旋律片段中,作曲家又運用小三度顫音與大二度顫音的形式來呈示蒙古族長調中的“諾古拉”顫音。值得注意的是,由于民間音樂的音高律制與十二平均律的差別,作曲家特意采用了四分之一音的微分音進行顫音裝飾,也更為純正地賦予了這段旋律濃濃的蒙古味。除了“諾古拉”顫音及頭音具有典型的長調特點,節拍的混合也是長調音樂的重要特征。《戈壁贊》在節拍上使用了大量的混合節拍,在譜例4中,節拍先后經歷了拍和拍,最后又回到了拍上。加上節奏的自由精細化地處理,進一步凸顯出梁雷對蒙古音樂處理手法上的嫻熟和作曲功底的深厚。

(二)潮爾元素

在蒙古族民間音樂中,潮爾(chor)包含兩種含義,其一是作為一件樂器,據目前考證,該樂器為馬頭琴的前身,兩者音色相似,但音量上不及馬頭琴,游走于科爾沁大草原的色拉西(1887—1968)就是蒙古族出色的潮爾演奏家。其二是指兩個或兩個以上多聲部音樂形式概念的總稱。也就是說潮爾是對某一具體音響共振現象的俗稱或泛指,也可理解為一種兩聲部的和音形式,其中上聲部為旋律,下聲部做持續低音。潮爾音樂的種類又分為浩林·潮爾、潮林哆、冒頓·潮爾、托布秀兒和烏他順·潮爾五種⑥參見李世相:《“潮爾”現象對蒙古族音樂風格的影響》,《中國音樂學》,2003年,第3期,第66-72頁。。

《戈壁贊》予我留下最深刻的印象就豐富的音響效果,僅僅四件樂器,為什么其音響效果如此豐富?在其后的研究中發現,作曲家是通過多種音色的處理疊加,當然還有對潮爾元素的運用與借鑒,如持續低音加上旋律、持續性滑音與自然泛音的結合。如果說前者是對潮爾音樂形態的模仿,那么后者便是對潮爾音樂進一步的凝練與升華。(見譜例5)

譜例5所示便是持續低音加上旋律和持續性滑音與泛音相結合的片段。不同于長調的橫向線性形態,潮爾具有縱向的和音特征,從上兩小節中可以看出旋律線條是在大提琴上陳述,同時大提琴也在做持續低音,這便形成了持續低音加上旋律的形式。再觀察上方三個聲部,又可將其分為兩個層次,第一層為第一小提琴聲部琶音式織體奏出的自然八度泛音,第二層為第二小提琴與中提琴以固定節奏模式滑奏出的和聲性四度泛音,這兩個層次雖然不是潮爾音樂中旋律+低音的典型模式,但其疊合性的思維卻與其如出一轍,只是此時持續的聲部不是長音而是泛音滑奏,賦予了潮爾音樂更為靈活的形式以及更加深層的內涵。加上大提琴聲部,一共構成了三個聲部層。在這三個層次中,由于不同泛音的運用,這段音樂呈現出更為廣闊的背景和豐滿度,多個對比性材料以及演奏法上的同存并置,也進一步發展了潮爾的對比多聲思維,同時亦不失潮爾音樂的縱向思維及和音特征。

譜例5 《戈壁贊》第101—102小節

(三)薩滿音樂元素

薩滿音樂屬于宗教音樂的范疇,起源于原始氏族社會化的圖騰崇拜和巫術,是具有薩滿信仰的人群求神祈福的一種儀式。作為一種音樂形式融合了樂、舞、歌三種體裁,類似于西方的悲劇或者中國的唐大曲,通常用于大型的宗教祭祀活動。不同地域均有不同的薩滿音樂特征,僅在我國就有新疆薩滿、東北薩滿和蒙古薩滿⑦蒙古薩滿根據部落的分布而細分為多種,由于戰爭以及政治者統治原因,蒙古的薩滿信仰及其祭祀活動遭到了嚴重的破壞,科爾沁草原一帶由于地理位置偏遠,因此,成為蒙古薩滿信仰活動最后的遺存之地,它融合了科爾沁蒙古薩滿祭祀儀式以游牧與農耕文化相結合的邊緣文化特征,其祭祀音樂也具有典型蒙古音樂的特點。等等。在蒙古薩滿祭祀的音樂形式中,以神歌配鼓點作為標志,其鼓點的節奏節拍又因不同樂器而復雜多樣,基本特點為固定節奏加上附點、切分等。除了節拍節奏,在神歌的旋律上,它繼續保持了濃郁的蒙古族音樂風格,科爾沁蒙古薩滿的敘事神歌,無論在旋律進行或是節奏節拍上均有較強的歌唱性,是蒙古族音樂文化中的獨具特色的藝術類型。

梁雷在《戈壁贊》的中段將具有蒙古族音樂元素的薩滿音樂融入其中,也由此掀起整首作品的高潮。首先在節奏節拍上,作曲家在中段使用了大量的切分性節奏,這種切分的節奏再結合上文中提到的滑音和顫音等長調元素,體現出蒙古薩滿舞曲的特征,從作品的整體結構上看,也是烘托高潮的主要手段之一。

譜例6 《戈壁贊》第75—76小節

譜例6中大提琴與中提琴持續奏出的切分節奏和音,互補性的節奏將兩個聲部的音符都能在彼此的音符間隙中清晰地奏出,由此獲得了更為密集和動力化的音響效果。其次,在第二部分中,作曲家多次于大提琴上使用了一種非常規的演奏法——左手擊弦(L.H.)奏法,試圖挖掘出豐富多樣的音色。該奏法采用左手手指擊打指板中央位置,隨后立即制音,發出一種具有洪亮共鳴的打擊樂音色,作曲家以此來模仿薩滿儀式音樂中的打擊樂鼓點重拍的出現。此種音色在作品中每每出現都會有滑音或泛音的音色相隨,多種音色的對置與融合,將音樂的情緒推向高潮。(見譜例7)

譜例7 《戈壁贊》第79—80小節

總而言之,在該作品中,作曲家從不同方面、以不同形式體現出蒙古音樂的不同元素,長調、潮爾、薩滿音樂均在作品中占據重要位置,且均以不同的姿態呈現,而作曲家新穎且個性化的處理手法是音樂組織的核心凝聚力,也是作品風格特征以及創作意義的重要體現。

三、音高組織方式

優秀音樂作品的產生,無一例外都是將各種音樂參數有機結合,特別是在現代音樂中,各種音樂表現參數的功能演變對作品整體曲式結構的生成起著至關重要的作用。如何深挖這些音樂參數在作品中的內在邏輯和演變關系,音高材料和組織方式成了解開這個問題的關鍵密鑰。對于《戈壁贊》這首作品的音高材料,作曲家采用了中國傳統的五聲音階材料,考慮到民間曲調的律制問題,在五聲音階的基礎上又加入了微分音因素。作曲家本人曾這樣說過:“《戈壁贊》這首作品是‘蒙古音樂+Thomas Tallis’⑧托馬斯·塔利斯(Thomas Tallis),英國文藝復興時期作曲家,在合唱音樂中占有重要地位,被認為是英國最偉大的作曲家之一。,西方音樂發展到Thomas Tallis(比如他的motets),還沒有功能性和聲,但恰恰如此,這是一段非常有趣的探索時期。”⑨引自本人與梁雷交流的郵件。正如作曲家梁雷所言,這首作品的橫向旋律線條多類似于蒙古音樂中的長調或短歌;而在縱向音高結構上并沒有以功能性的和聲進行作為建構方式,在這里作曲家借鑒了文藝復興時期線對線的對位方式,將對位的旋律由圣詠換成了蒙古族長調,此時就形成紅酒瓶內裝白酒的奇妙現象——將蒙古族長調用西方文藝復興時期的對位法進行組織。梁雷本人也形容這首作品是在試圖探尋不同地域、不同時間音樂文化的有趣對話。通過對作品的分析以及上文中曲式結構的總結,可將其音高材料進行歸納,總結出作品整體的音高材料布局。(見表2)

表2 《戈壁贊》音高材料布局

(一)貫穿性材料的使用

這里說的貫穿性材料是作品第一部分的主題材料,而貫穿的范圍也只限于這個部分。《戈壁贊》的第一部分(第1—62小節)可分為兩個段落,第一段落(第1—31小節)形態基本上都是由小提琴奏出單聲部旋律,剩余聲部充當背景或是流音式的輔助;第二段落(第32—62小節)則是由四件樂器共同詮釋。進一步觀察第二段落的音高組織時,會在其中發現第一段落旋律的重現,這種再現的形態并不完全與第一部分中的旋律相同,而是采用了旋律的原型、倒影、逆行等多種形式作為新的線條。因此,單從聽覺上并不能判斷兩個段落之間的音高關系,需要對譜面進行詳細的解讀與標記,下文就將通過對譜例的逐個分析來對這種貫穿性的音高結構進行一一揭示。

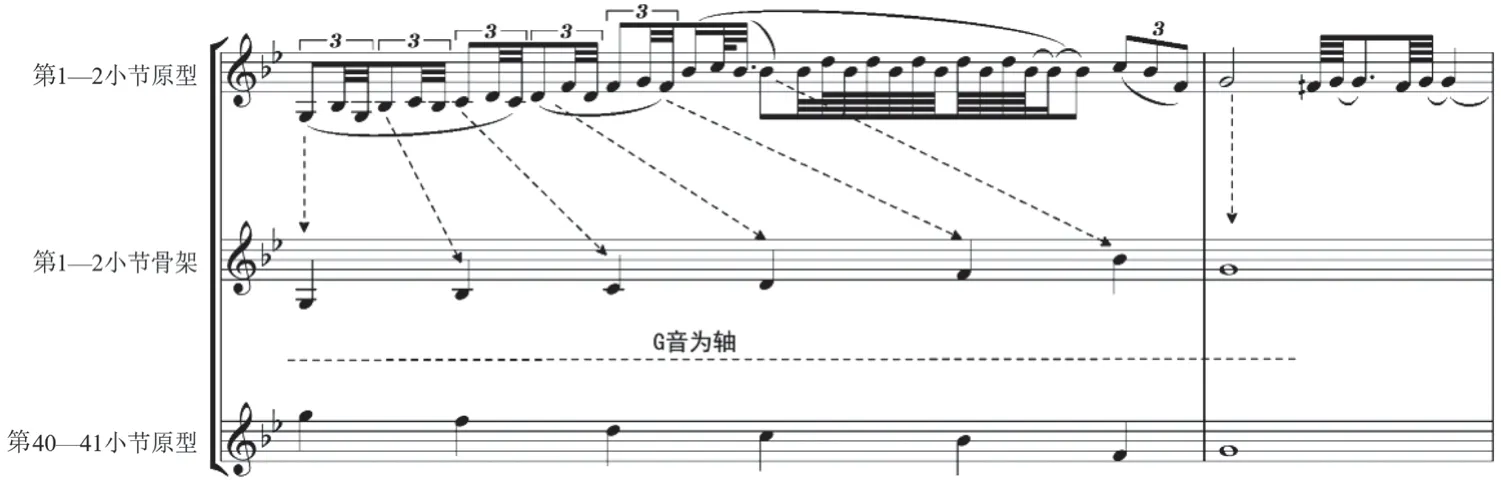

譜例8 《戈壁贊》第1—2小節與第40—41小節倒影關系

譜例8是運用骨干音提取的還原思維將第1—2小節與第40—41小節進行比較,通過對第1—2兩小節的還原,可以看出其背景骨架就是一個上行的音階進行——由小字組的G開始到小字一組的G結束;再反觀第40—41兩小節,其原型正是一條音階的下行,而這條音階也是從小字二組的G音開始至小字一組的G音結束,由此就很容易可以看出兩個線條的關系——以G音為軸的原型與其自身的倒影(在音階范圍內)。也就是說以G音為對稱軸,第40—41兩小節呈示的正是第1—2兩小節的倒影,具體的音高對應關系可在譜例8中詳看。除了主題材料的倒影形式,還存在通過節奏的自由伸縮來改變旋律的外形,其中音高是不做變化的,即原型的形式,如譜例9,第9—10小節與第42—43小節的音高對應關系。

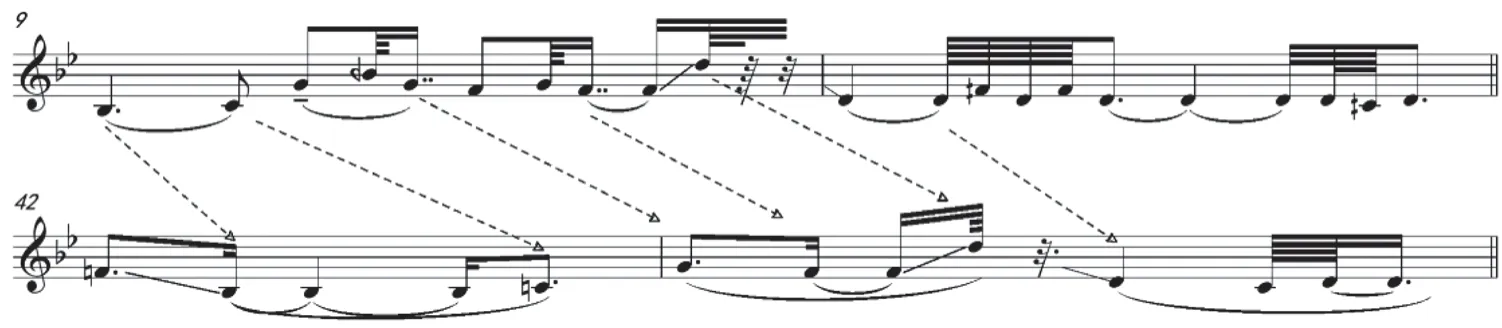

譜例9 《戈壁贊》第9—10小節與第42—43小節原型關系

譜例9所呈示的是第9—10兩小節與第42—43兩個小節之間的關系。雖然這兩條旋律在外形上看似并無關系,特別是節奏方面,但是通過觀察其音高,可以很明顯地發現兩條旋律的音高均為一致。通過箭頭將兩條旋律之間的骨干音,甚至裝飾音進行一一對應,很容易得出一個結論:第42—43兩小節通過節奏的伸縮,運用了第9—10小節音高的原型形式。除此之外,還有的地方運用了之前旋律線條的逆行,并與其他聲部形成良好的對位關系。

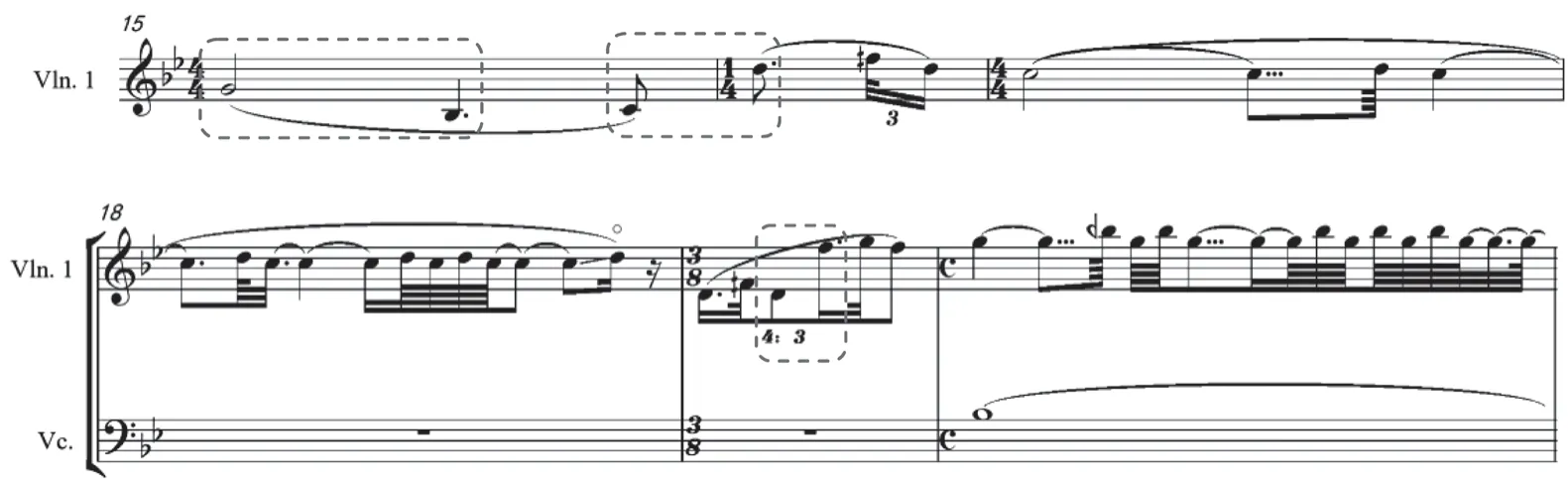

譜例10a 《戈壁贊》第15—21小節與第50—54小節

譜例10b 《戈壁贊》第15—21小節與第50—54小節逆行關系

譜例10a是第15—21小節和第50—54小節的原型,其中第15—21小節由小提琴奏出,第50—54小節由大提琴陳述。跟之前不同的是,這兩支線條表面上并沒有直接的關系,只是在裝飾音的形態上有相似之處,但通過對其進行骨干音的提取,兩條冗長的旋律即變為了精簡的線條。此刻,將上方線條的第一個音級與下方線條最后一個音級對應,以此類推,上方第二個音級與下方倒數第二個音級對應等等,這樣就非常容易發現兩條旋律之間的秘密,解開旋律中隱藏的密碼——即第50—54小節與第15—21小節的兩條旋律表現為逆行的關系,旋律中具體的音高對應關系。(見譜例10b)

通過以上各種不同譜例的揭示,可以看出一開始的長調旋律在第一部分中以不同的形式貫穿,各種不同形態的呈示在為作品發展提供對比因素的同時,也加強了音樂運動中音高結構的統一,這種對有限材料的運用離不開作曲家的精心設計,使其各種形態在沒有和聲邏輯支持的前提下,以良好的對位關系和支聲思維獲得了豐滿優質的音響效果,進一步構筑了音高結構的基礎,加強了樂曲趨于統一的結構力。

(二)旋律的“翱翔”與“呼吸”

在梁雷的構思與寫作中,旋律線條的塑造一直占據首要位置,這也是他區別于西方現代作曲家的一個方面。然而在對旋律的運用和理解上,又不同于許多華人作曲家。他有意避免旋律的傳統句法、易唱性和它一目了然的民族性,而是更關注旋律本身的姿態、呼吸和一種“抽象的美”。“在蒙古族的音樂中,當地人們會將其旋律比喻為‘翱翔在空中的雄鷹’,雄鷹在高空翱翔時,時而高空盤旋,時而陡轉方向,俯沖而下。”⑩班麗霞:《一位擁抱世界的行者》,《人民音樂》,2008年,第1期,第40-43頁。因受此啟發,梁雷在創作時將旋律也賦予了一種“翱翔”的姿態,作品《戈壁贊》也不例外。創作時,梁雷將每個旋律片段,甚至具體的樂句選擇一個固定的音高空間,在這個固定的音高空間內,任由旋律自由發展,不受傳統節奏與句法的約束,有時逐步上升,有時陡然下降,作品中,很多地方都有這種“翱翔式”的旋律線條。

譜例11 《戈壁贊》第15—20小節

在譜例11中,旋律由小字一組的G開始進入,隨后俯沖至小字組的B,繼而又經過小字一組的C上跳至小字二組D,猶如蒼鷹翱翔振翅而上,直插云霄。在第19小節中,甚至出現了十度的上行大跳音程,這種音程的大跳與蒙古音樂中特有的“諾古拉”顫音結合,使得旋律呈現出婉轉悠揚的同時,又增添了橫向線條的張力,動靜結合,相得益彰。

譜例12 《戈壁贊》第63—68小節

譜例12是中部的開始部分,由第二小提琴奏出短歌似的旋律,其中的旋律形態雖較之長調略顯工整,但依舊保持了“翱翔”的形態特征。旋律滑奏出g2引入,隨后下跳五度至b1,并級進停留在c2音上;第二樂節以三連音開始迂回下行后又上跳至f2,在第66—67小節再次由g2跳至e1,隨后逐漸級進上升進入c2,最終陡然俯沖而下,在經歷c1之后,停留在了e1音級上。可以發現不論是悠長的長調旋律還是格律般的短歌線條,梁雷都將其塑造為一種自由又緊張的有機體,將“至靜”與“至動”有機糅合的同時又極力對比,寓意著中國古代文人過猶不及的中庸哲學。

《戈壁贊》中還清楚地表現出梁雷的“呼吸(breathing)”觀念,即旋律的流動如同人的呼吸過程,該理念受啟于古印度哲學書籍《大智度論》,書中論述了16種不同的呼吸狀態,給梁雷留下了深刻的印象。據此,梁雷提出:“旋律,能否用最精確的細節來量化如此細微的過程?能否像呼吸一樣,既是自由的、松弛的,又是迫切緊要的、必然的?”?同注⑩。因為這個問題,梁雷在構思很多作品時,都會帶著這個“呼吸”問題進行思考。說到這里,不得不提梁雷發明的嚴格記譜法,“他對旋律中的裝飾音有很仔細的記譜,精確的程度達到了專業學者們可以根據他的記譜來判斷所記錄的是內蒙古哪一個盟的音樂的裝飾音”?洛秦:《百川匯流的聲音——作曲家梁雷的人文敘事》,上海:上海音樂學院出版社,2020年,第82頁。。在《戈壁贊》的譜面上,我們可以看到作曲家將力度、表情、節拍、節奏等多種參數記錄得十分精細,但音響效果聽起來卻是出奇的流動、自然,如同沒有固定模式的散板一般自由呼吸。

在作品的最后一部分中,民歌《夜空》的旋律經過節拍的轉換以及精細的節奏記譜,呼吸點十分明顯,自由流動,小提琴通過快慢、長短、深淺、停頓等多方面來度量自己的呼吸,旋律上有著豐富的表現力。由于在上文的譜例3中已有展示,這里不再列出譜例。

(三)支聲思維——“影子”的運用

關于“影子”一詞,是梁雷自己命名的一種創作理念——受啟于亞洲支聲復調音樂中多聲部之間的關系。他曾談道:“我很愛好蒙古和日本等亞洲傳統支聲復調音樂中不同聲部之間離與合的辯證關系。在這種音樂中,一個主要線條及其伴奏的功能相互轉換,而且在時間上往往是不同步的甚至是錯位的。它們之間不僅可以同聲運動,而且可以自己獨立運動,我把始終起變化作用的線條稱之為‘影子’,并將這個理念應用到音樂的其他參數里,從而創造出‘旋律之影’‘和聲之影’‘音色之影’‘節奏之影’以及‘時間之影’。”?梁雷:《對我深有影響的幾個體驗和一些創作想法》,《人民音樂》,2012年,第1期,第10-11頁。簡而言之,就是在時間上不同步,甚至是錯位的,可以同聲運動,也可以獨自運動,且不斷變化功能的線條,兩條線條相互映射,彼此影響。梁雷也在其他作品中對“影子”觀念有著較多的運用,如弦樂隊作品《鏡》(Verge,2009)、交響樂隊作品《千山萬水》(A Thousand Mountains A Million Streams,2017)等。

《戈壁贊》中的每個部分都滲透著“影子”的理念,其中在第一部分較為集中地使用,特別是作品的第40—62小節,作曲家一直運用“影子”的思維觀念構思多聲部橫向線條之間的結合。在第40—62小節中有兩對來自“主聲部與副聲部”?Liang Lei.Gobi Gloria.Schott Music corporation,2007, p.5.之間持續性的對話,它們之間的組合不斷變化又相互模仿,將本身的旋律、節奏、音色映射給對方,然而兩個聲部呈現的外形狀態又不相同,這便是“影子”觀念下的“本體”與“影子”。(見譜例13)

在譜例13四個聲部同時陳述的過程中,第一小提琴與第二小提琴為一對主聲部和副聲部,第一小提琴在第41小節處奏出長音持續的F音,第二小提琴同時奏出了不同形態——二度顫音裝飾的F音與第一小提琴進行呼應與跟隨,其后在第42—43小節兩聲部進一步模仿與呼應,但兩個線條本身的外形卻大不相同。究其原因,是由于音區、節奏、演奏法等多個方面的不同,這樣便導致了兩個線條并不像傳統模仿或支聲復調那樣,它既同時進行,又通過節奏音色等方面的對比來凸顯各自線條的獨立性,此時便是一種支聲思維與模仿思維的結合應用。因此梁雷以“影子”給予命名再恰當不過,每個聲部均為前一聲部的影子,這些影子線條通過蒙古音調特有的長音及顫音裝飾,將蒼茫質樸的音樂形象刻畫得淋漓盡致。

譜例13 《戈壁贊》第40—43小節

譜例14 《戈壁贊》第44—47小節

譜例14是作品的第44—47小節,此時原本兩把小提琴組合成的一對聲部變成了由第一小提琴與中提琴聲部、第二小提琴與大提琴聲部兩對聲部。在譜例中為了更方便譜例上的標記,特將第46—47兩個小節的中提琴聲部與第二小提琴聲部調換了位置,從圖中能夠看得很清楚,兩對聲部,四支線條,兩兩呼應相交,時而并置進行,時而形成“魚咬尾”的模仿效果,不同聲部的處理,造就了多重線條結合的豐富音響,加之富有蒙古味道的“諾古拉”顫音,以及滑音和長音持續等特性元素的使用,聲部之間的映射特征更加明晰,完美地塑造了蒙古音樂的個性音響。

譜例15 《戈壁贊》第48—54小節

譜例15中,從第48小節開始,兩對聲部又重新組合,由第一小提琴與第二小提琴一組,其中第一小提琴為主聲部,第二小提琴為副聲部;另一對聲部由大提琴和中提琴組合而成,其中,大提琴為主聲部,中提琴為副聲部。在這里作曲家也在譜面強調,兩個副聲部——中提琴和第二小提琴需要將柔和的聲音適當地放大以達到理想的平衡效果。值得注意的是在第53小節處,原本的主聲部變成了副聲部,而之前的副聲部也變成了主聲部,雖然主聲部與副聲部旋律中的骨干音都是一樣的,但是作曲家將兩條主聲部的力度標記為“f與ff”,而副聲部的力度標記為“mp和p”。在這里,作曲家顯然是想進一步強調中提琴和第二小提琴的線條,加強四個聲部的平衡,也造就了每個聲部間的此起彼伏。

無獨有偶,除了梁雷,出生于內蒙古的秦文琛亦受到蒙古音樂與藏區民間音樂的影響,作品中常用一種“寬線條”的技法。“寬線條”不是微復調,也不是支聲復調,它的眾多聲部在大的方向上是一致的,只是演奏同一條旋律時出現刻意設計的“不精確”造成大片錯位的音響。?參見周勤如、郭赟記錄整理:《與作曲家秦文琛談音樂創作》,《中央音樂學院學報》,2016年,第2期,第3-18+52頁。秦文琛在為弦樂器而作的《幽歌Ⅰ》、小提琴協奏曲《山際線》等作品中使用了該技法。另一位作曲家——葉國輝在管弦樂的創作中也常用一種類似微復調的技術,但它又有別于微復調。如在為交響樂隊而作的《晚秋》中,作曲家其實是想以該手段來還原中國民間音樂中“齊奏不齊”的現象,因此在節奏、音高、織體等參數上的種種設計都是基于這樣一個目的。由此可見,上述三位作曲家在創作時不僅注意音樂的線條形態,同時也對民間音樂的演奏環境予以關注,無論是“齊奏不齊”的現象還是藏族經文詠唱的回聲,抑或是蒙古音樂的支聲都被作曲家所考慮,最終均以嶄新的姿態——線條的有機融合體現在作品之中。

(四)對比復調的運用

在上文中,主要分析說明了兩對主聲部與副聲部形成的“影子”,雖然主聲部與副聲部是兩個形態不同的旋律線條,但歸根結底它們之間還是同聲運動——骨干音相同,屬于支聲的范疇。當面對兩條主聲部線條或者兩條副聲部線條時,那么它們之間的關系便不再是同聲運用的支聲形態,而是兩條不同線條旋律的有機結合,那么由此就出現了兩對主聲部或兩對副聲部之間的對位。

譜例16 《戈壁贊》第46—55小節第一小提琴聲部與大提琴聲部

譜例16為作品第46—55小節的第一小提琴聲部與大提琴聲部,在這里它們分別代表著兩條主聲部進行結合對位,可以看出兩條旋律并不是遵循巴洛克時期點對點的對位方式,其對位方式更傾向于文藝復興時期宗教體裁的無伴奏合唱,也就是“線條對位風格”,只不過此時的對位旋律由圣詠換成了具有蒙古音樂味道的長調,更多的是突出線條之間的互補與對比,復雜多變的節拍節奏為散文式的流態旋律提供了基礎,縱向上并沒有遵循傳統和聲思維下的邏輯原則。作曲家將本來橫向發展的旋律發展為縱向對位線條的有機結合,充分凸顯了對材料的節省與精煉,也進一步使得作品在音高材料上貫穿始終,在結構上渾然天成。再觀察兩支線條的織體,它采用了對置式為主,烘托式與呼應式為輔的織體形態。多種織體的結合使用,加上兩條主聲部附帶的副聲部,雖僅有兩個聲部,卻也呈現出豐滿的音響。

除了作品的第一部分,作品的第二部分也大量地運用了對比式對位技法。由兩支小提琴奏出了兩條對比的對位聲部,中提琴與大提琴在中低音區奏出富有動力性的切分節奏和打擊樂音色,在整體上起到了豐富音響、加強音樂動力的作用。(見譜例17)

譜例17 《戈壁贊》第70—71小節

譜例17是作品的第70—71小節,可以看出四個聲部的層次十分清晰,大致可分為三層,其中兩個小提琴聲部奏出兩條對比性的線條為前兩層,中提琴和大提琴一起奏出為第三層,其切分節奏為作品的發展增添動力。在第二部分中,作曲家繼續使用線條式的對位,但并沒有對不協和音程故意規避,而是在弦樂四重奏音色高度融合的基礎上,通過節奏的自由伸縮為旋律音高找到合適的“落腳點”;在織體上則以對比式和呼應式為主,其中在某些節點,還會有相同的音高同時出現,這又使人想起作曲家之前用的支聲思維,所以此時的對比復調中又隱含了支聲復調的因素,可謂兩者的有機結合。

結 語

梁雷的弦樂四重奏《戈壁贊》是一首富含蒙古元素的作品,而素材作為一部作品的活水之源,很顯然為梁雷提供了主要創作的靈感。通過對作品“蒙古音樂”素材及其處理手法的探究,可以發現“蒙古音樂”元素并不是運用于作品的局部,而是整部作品的基礎。在長調元素的運用中,梁雷引用了一首呼倫貝爾地區的民歌《夜空》作為作品第三部分的主題,可以說是直接“取其材”。而在其他的結構層次中,作曲家又通過自己對“蒙古音樂”的解構,提取出長調和潮爾音樂的特性因素,從而創作出富有濃郁長調特征的旋律,以自己的創作手法塑造出新的形態,可以說是“塑其型”。

作品的音高素材雖只有簡單的五聲音階,但作曲家靈活運用多種組織手段,并適量加入微分音,通過調性與調式不斷進行交接替換,首尾呼應,使得作品在兼具結構力的同時又不失民族韻味。在組織方式上,除了對核心材料的貫穿使用和蒙古長調的重新塑造,作曲家將其“影子”的創作理念運用其中,且貫穿始終,這種手法將原本就相融的弦樂音色進行錯位,加之多種演奏法提供的音色變化,使得作品音響在飽滿的同時,又有聲部之間的對比與呼應。除了用“影子”理念進行組織,作曲家還獨具匠心地運用文藝復興時期的線條對位與蒙古長調進行結合,從而營造出一種不同時空、不同音樂文化的有趣對話。作品在縱向上通過節奏的自由伸縮使得聲部之間呈現出對置、烘托與呼應的織體關系。

《戈壁贊》以其樸素、深情和純粹的美創造出一種與沙漠戈壁相適稱的空間和時間的永恒感,同時也為弦樂四重奏的未來帶來了新的可能性。通過上文的研究,可以看出梁雷在創作技法和理念上是非常新穎且富于個性的,這些均體現出作曲家自己獨到的思考與多元文化之間的互文關系。誠如哈佛大學裘陵維女士在《橋上的風景——梁雷的音樂人生》一文中所言:“他運用在西方學到的創作技術,用新的手法演繹傳統,讓傳統以新的面孔出現,打破新與舊、傳統與現代、東方與西方的二元對立,不是簡單地重復,也不是沿著特定的套路加以美化和變奏,而是賦予了傳統文化嶄新的靈氣,使得它們從經年的沉淪中脫穎而出,重放異彩。”?同注?。《戈壁贊》不正恰如其分地予以表達?