新型頸椎固定翻身枕的制作及應用效果

詹 雪,王瑋荻,吳明瓏

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院,湖北 430030

頸椎手術是治療頸椎疾患常用方法之一,術后早期采取頸部制動維持中立位是保證術后康復的關鍵[1?3]。傳統護理方法是病人平臥時頸部不墊枕,或墊小枕/毛巾,頭的兩側放置砂袋或佩戴頸托制動,側臥時頭部墊普通枕[1,4]。但砂袋易于移動,不能有效固定,護士經常要調整砂袋位置,且側臥位時需去除毛巾和砂袋,更換普通枕頭,增加了護理難度及護理工作量[5]。此外,病人常訴頸部懸空,頸背部酸痛不適,影響睡眠;而且砂袋或頸托質地較硬,使用時需與頸部皮膚緊貼,對局部組織的壓力較大,易造成病人不舒適,甚至發生壓力性皮膚損傷[1?2]。鑒于此,我院骨科研制了一種新型頸椎固定翻身枕,應用于頸椎術后病人,取得了較好的效果。現報告如下。

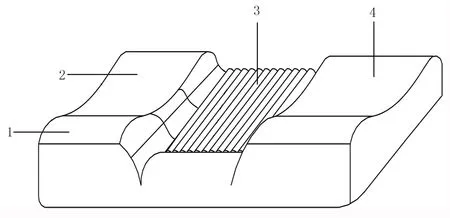

1 新型頸椎固定翻身枕的制作

新型頸椎固定翻身枕采用記憶棉或者乳膠墊一體成型,包括左側枕、右側枕和中間的平臥枕。左側枕、右側枕靠近頸部的一側設有弧形凸起,其弧度與人體頭頸部的弧度相匹配,增加側臥時的舒適性;平臥枕由弧形頸枕及水墊組成。水墊為波浪形或圓環形,在弧形頸枕、左側枕和右側枕外有一體式枕套,水墊套與一體式枕套連接,并有帶拉鏈的開口,方便更換水墊。水墊可以架空骨凸處,減少病人受壓部位的壓力和摩擦力,其緩沖空間還可起到局部按摩作用,增加舒適性。弧形頸枕高度為2.0~4.0 cm,水墊高度為1.5~2.0 cm,整個寬度為18.0~23.0 cm;左側枕和右側枕的高度為8.0~12.0 cm,寬度為23.0~28.0 cm。3 個枕頭的高度根據人體平臥和側臥所需的高度設計,平臥時高度符合人體生理彎曲,側臥時枕頭高度與肩寬相近。病人平臥時,通過左、右側臥枕對頭頸部進行固定,限制頸部過度活動;平臥枕和側臥枕之間采用流線型過渡,方便病人翻身,翻身后不須另外更換側臥枕,方便省時。頸椎枕有專用外套,拆洗更換方便,易于消毒。見圖1。

圖1 新型頸椎固定翻身枕示意圖

2 臨床運用

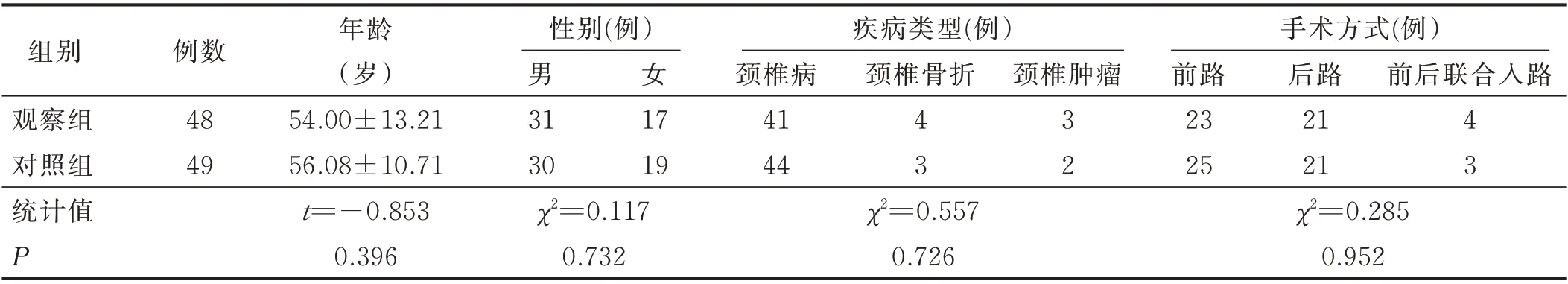

2.1 應用對象 選取2019 年3 月—2019 年6 月某三級甲等醫院收治的97 例頸椎手術病人作為研究對象,其中男61 例,女36 例;頸椎病85 例,頸椎骨折7 例,頸椎腫瘤5 例;前路手術48 例,后路手術42 例,前后聯合入路手術7例。將2019年3月—2019年4月收治的49例頸椎手術病人作為對照組;將2019 年5 月—2019 年6 月收治的48 例頸椎手術病人作為觀察組。兩組一般情況比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。納入標準:①年齡≥18 歲;②能清晰地自我表達,無認知障礙;③知情同意。排除標準:①病情危重或不穩定者;②無法配合調查者。

表1 兩組病人一般資料比較

2.2 應用方法 兩組病人均由經過統一培訓并通過考核的責任護士實施術后體位護理。對照組病人平臥時不墊枕或頸部墊毛巾,頭部兩側放置1 kg 的砂袋或佩戴頸托固定制動;側臥時撤除砂袋,墊普通枕。觀察組病人使用新型頸椎固定翻身枕,病人仰臥時,頭、頸枕在平臥枕上,根據病人情況及舒適度安放不同類型的水墊,左、右兩側枕對頭頸部進行固定、制動;側臥位時直接翻身至側臥枕上。

2.3 評價指標

2.3.1 舒適度 采用視覺模擬評分法(Visual Analogue Scale,VAS)評價病人的舒適度[6]。在評分標尺上標有0~10 的數字,代表舒適程度,0 分為無癥狀,1~4 分為輕度不適,5~7 分為中度不適,8~10 分為重度不適。術后24 h 由病人自評頭頸部舒適度。

2.3.2 局部皮膚壓力性損傷 觀察、記錄病人住院期間枕頸部及耳郭皮膚壓力性損傷情況,采用美國國家壓瘡咨詢委員會2016 年壓力性損傷分期標準進行評價。Ⅰ期:非蒼白性發紅;Ⅱ期:部分皮層受損;Ⅲ期:全層皮膚缺失;Ⅳ期:全層皮膚和組織缺失;不可分期的壓力性損傷及深部組織損傷[7]。皮膚壓力性損傷發生率(%)=壓力性損傷人數/總人數×100%。

2.3.3 調整體位花費時間 記錄責任護士每次給病人更換體位花費的時間。

2.4 統計學方法 采用SPSS 21.0 軟件進行統計學分析,定量資料以均數±標準差(±s)描述,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;定性資料采用例數、百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher 精確檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

3 結果

3.1 兩組病人舒適度評分比較(見表2)

表2 兩組病人舒適度評分比較(±s)單位:分

表2 兩組病人舒適度評分比較(±s)單位:分

注:t=-12.12,P<0.001。

組別觀察組對照組舒適度評分1.98±1.21 4.63±0.93例數48 49

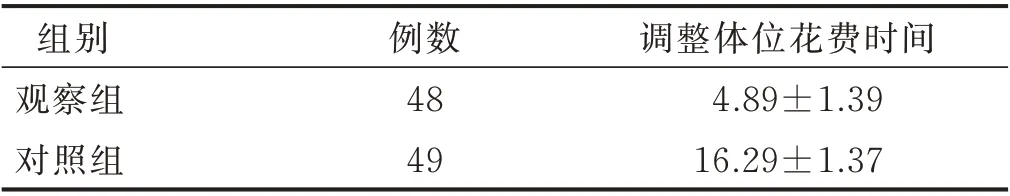

3.2 兩組病人調整體位花費時間比較(見表3)

表3 兩組病人調整體位花費時間比較(±s)單位:min

表3 兩組病人調整體位花費時間比較(±s)單位:min

注:t=-40.69,P<0.001。

組別觀察組對照組調整體位花費時間4.89±1.39 16.29±1.37例數48 49

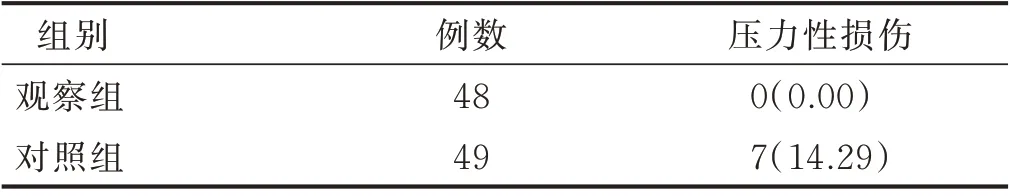

3.3 兩組病人壓力性損傷發生情況比較(見表4)

表4 兩組病人壓力性損傷發生情況比較單位:例(%)

4 討論

4.1 新型頸椎固定翻身枕能夠提高病人臥位舒適度 本研究結果顯示,觀察組病人的舒適度評分低于對照組(P<0.05)。新型頸椎固定翻身枕前高后低的外形與人體頸椎生理力學相符,能夠保證病人平臥位時的舒適性。兩側高、中間低的設計在保證病人對平臥起到固定的同時,使病人側臥時枕頭高度與肩寬相近。此外,左、右側枕靠近頸部弧形凸起與人體頭頸部的弧度相匹配,能夠增加側臥時的舒適度,提高病人的睡眠質量[8]。

4.2 新型頸椎固定翻身枕能夠降低皮膚壓力性損傷發生率 本研究結果顯示,觀察組病人皮膚壓力性損傷發生率明顯低于對照組(P<0.05)。傳統頸椎手術后采用砂袋或佩戴頸托制動、固定,材質較硬且透氣性較差,長時間接觸容易造成局部皮膚壓力性損傷,本研究對照組中,7 例病人發生壓力性損傷(5 例病人出現枕后壓紅,2 例病人出現耳郭壓紅,壓之不褪色)。新型頸椎固定翻身枕采用記憶棉或者乳膠墊,材質較軟,對病人頸枕部及耳郭壓力較小;平臥枕上方水墊為圓環形或波浪形,水墊兩面都有凹凸不平的線條,可減少枕后受壓部位的壓力和摩擦力,讓頸部承受的壓力更加均勻,避免病人出現壓力性損傷。

4.3 新型頸椎固定翻身枕能夠減少調整體位花費時間 本研究結果顯示,觀察組病人調整體位花費時間較對照組明顯縮短(P<0.05),原因在于使用新型頸椎固定翻身枕,病人在由平臥位翻身至側臥位時可直接臥于側臥枕上,不需要去除毛巾、砂袋及更換枕頭;由側臥位翻身至平臥位時也不需要更換毛巾及使用兩側砂袋固定或佩戴頸托,減少了護士翻身操作步驟及時間。

5 小結

本研究自制的新型頸椎固定翻身枕可提高頸椎術后病人臥位舒適度、降低皮膚壓力性損傷發生率,縮短調整體位花費時間。