自媒體信息披露對社會責任報告市場反應的影響研究

黃宏斌 胡偉燕 陳美健

(天津財經大學會計學院,天津 300202)

一、引言

習近平總書記在黨的十九屆五中全會上指出,面向新發展階段,要堅定不移貫徹新發展理念,推動經濟社會高質量、可持續發展。這要求企業不能一味追求高利潤,而應承擔起對利益相關者的社會責任。然而,“三聚氰胺”“長春長生疫苗”等企業社會責任缺失事件層出不窮,對企業自身乃至整個社會都造成了嚴重的負面影響,社會大眾對企業社會責任的履行也愈加關注。一方面,關于上市公司社會責任披露的法規逐漸完善。2008年12月,中國證監會、上交所和深交所分別發出《關于做好上市公司2008年年度報告工作的通知》,對相關企業提出強制性披露社會責任報告的要求;同年國務院國資委也發布意見鼓勵央企披露社會責任報告。另一方面,企業也逐漸將社會責任履行提升到戰略高度,各種慈善捐贈、希望工程、螞蟻森林等行為引起了社會大眾的高度關注。越來越多的企業逐漸意識到,相比履行社會責任,向利益相關者宣傳企業社會責任履行并積極溝通同等重要(Jasmine and Sameer,2015)[10]。作為正式的披露媒介,社會責任報告每年只發布一次,時間間隔較長,投資者很難及時獲知企業相關履行信息,而自媒體平臺的日常披露卻有利于投資者跟蹤企業社會責任履行的動向和進展,通過圖文并茂的音頻視頻傳遞履行信息,與投資者進行交流和互動,從而彌補了正式公告時間間隔較長且披露形式單一的不足。自媒體的廣泛應用,使得上市公司信息披露的渠道更加多元化和生動化。盡管目前國內外關于自媒體信息披露和社會責任報告經濟后果的研究均較為豐富,但將兩種披露渠道融合在一起的研究卻相對較少。

政策和理念的雙重引導,使得發布社會責任報告的企業數量逐年增加。國泰安(CSMAR)發布的數據顯示,我國A股披露社會責任報告的上市公司數量已由2011年的464家增加至2021年的1106家。與此同時,開通官方微博的企業數量逐年增加,上市公司在其官方微博上共發布社會責任類信息379898條。一方面,上市公司日常在其官方微博中及時披露社會責任履行信息,與投資者進行交流互動,可以有效緩解信息不對稱,樹立良好的企業形象,傳遞積極的發展信號,提升正式社會責任報告披露時的市場反應;另一方面,隨著企業自媒體日常發布的社會責任信息被市場吸收,正式社會責任報告的信息含量減少,會削弱其正式報告發布后的市場反應。那么,作為同屬于企業社會責任信息溝通范疇的自媒體社會責任信息披露,到底會促進還是削減其正式社會責任報告披露后的市場反應?以何種機制產生影響?長期的社會責任形象構建會助力企業社會責任報告更為投資者所接受嗎?當企業社會責任評分較低時,自媒體的日常披露能夠挽回企業的形象嗎?在自媒體信息披露的時代背景下,這些問題的研究將為上市公司如何有效利用自媒體提高其市場績效以及自媒體平臺的監管提供重要的數據支撐。

本文在以下幾方面進行了有益的拓展:第一,正如Kim and Johnson(2013)[12]所言,企業社會責任信息溝通是分析社會責任履行與實施效果之間必須的一個中間環節。以往關于年度社會責任報告披露后市場反應的研究,并未關注企業日常的社會責任信息披露對其產生的累積影響,而本文聚焦于自媒體社會責任信息披露,將正式與非正式渠道相結合,從而豐富了企業社會責任信息溝通的經濟后果研究。第二,上市公司自媒體社會責任信息披露的市場反應因披露時點的分散性和不確定性而帶來諸多研究困難,但借助企業年度社會責任報告,則能在一個穩定的時點上觀測企業日常社會責任信息披露的累積效果。本文通過分析師關注的中介機制檢驗,驗證了自媒體日常社會責任信息披露對年度社會責任報告市場反應產生影響的作用機理,在豐富了社會責任報告披露市場反應影響因素研究的同時,也拓展了社會責任信息溝通的研究邊界。第三,哪一類企業更需要在日常持續披露社會責任信息?哪一類企業與投資者的日常溝通能達到更為理想的效果?本文通過設置是否屬于重污染行業、自媒體使用者關注度高低以及社會責任評分高低等分組檢驗,為企業積極運用自媒體進行社會責任披露、通過日常溝通和印象管理以提升年度社會責任報告的披露效果提供參考與借鑒。

二、文獻綜述

(一)企業社會責任信息披露

隨著社會結構愈加完善,企業利益相關者種類愈加復雜,非財務信息已成為投資者在進行價值判斷時的重要決策依據,社會責任信息作為非財務信息的重要板塊,也越來越被企業所重視。企業會基于政治動機、自利動機(Cox and Wicks,2011)[5]和戰略動機披露社會責任履行信息,并且其受企業內外部眾多因素的影響:一是企業外部環境,如經濟政策不確定性、法律規章制度、制度壓力(李彬等,2011)[23]、政商關系、是否加入行業協會(陳貴梧和胡輝華,2018)[18]以及媒體報道等;二是企業內部特征,如產權性質、企業規模、內部控制質量(李志斌和章鐵生,2017)[25]、機構投資者持股比例(黎文靖和路曉燕,2015)[22]以及企業戰略差異等;三是管理層特征,如高管的教育背景——是否具有海歸背景(李志斌和章鐵生,2017)[25]和學術經歷、高管是否過度自信、CEO性格特征(Manner,2010)[13]、高管性別以及高管年齡(王士紅,2016)[28]等。

政治、自利和戰略動機的驅使,要求企業在追求自身利益的同時,也應承擔相應的義務。首先,基于利益相關者理論和政治動機,企業履行社會責任能獲得一定的政府支持,諸如財政創新補貼和政策偏向優惠等,極大地增加了企業在創新過程中的資源供給,進一步促進各利益相關者的后續投入,優化企業資源供給。其次,基于信息不對稱理論和自利動機,企業利用各種渠道披露社會責任履行信息,能夠作為公司財務披露的補充,有利于破除企業與外界投資者的“信息鴻溝”(何賢杰等,2012)[20],影響投資者的相關決策,具體表現為股價出現相應波動,從而影響股票的市場收益率(Dhaliwal et al.,2011)[6],且潤靈環球責任評級(Rankins CSR Ratings)評分越高、媒體關注度越高(齊岳等,2020)[26],發布社會責任報告時的市場反應越好。此外,社會責任信息披露能夠降低企業的權益成本、投資者的逆向選擇風險,還能提升企業的財務績效、增加企業利潤和提高公司價值(Johnson,2003)[11],并對于市場價值有積極作用(Anderson and Frankle,1980)[1]。最后,基于信號傳遞理論和戰略動機,企業通過披露社會責任履行信息釋放積極信號,來博取利益相關者對企業經營的投資及關注,樹立良好的企業形象,由此在企業戰略發展過程中獲得更多的社會網絡資源支持,還能吸引更多的分析師關注,進而提升企業的盈余預測精確度(Dhaliwal et al.,2011)[6]。

(二)自媒體信息披露對資本市場的影響

自媒體(We Media)起源于2003年,從最初的網絡論壇(BBS),到新浪博客和個人網站,再到2009年上線的新浪微博、2013年上線的微信公眾號,如今抖音、快手以及各種直播、短視頻平臺,無不充斥人們的生活中。這些自媒體平臺具有傳播主體多元化、傳播內容多樣化、傳播過程交互性以及傳播速度及時性等特點,打破了信息發布者和信息接收者之間的壁壘,加速了信息的傳播效率。

已有研究發現,當公司舉行大型電話會議期間(conference calls)(Frankel et al.,1999)[8]以及在雅虎股票論壇里討論關于公司的特質信息(Antweiler and Frank,2004)[2]時,股票的交易量和價格都有非正常的波動,并且通過谷歌搜索公司名稱的次數越多,該公司的股票交易量增長越明顯(Takeda and Takumi,2014)[17]。進一步地,以超額累計收益率來度量市場反應,Salim and Naresh(2018)[15]以《財富》500強中的312家企業為研究主體,發現創建推特等社交媒體能夠引起較大的市場反應。同時,自媒體傳播的“裂變”特征使得管理者可以通過推特等自媒體平臺發布消息來提升市場流動性,減輕信息技術公司尤其是不太知名公司的信息不對稱性(Blankespoor et al.,2014)[3]。

(三)文獻述評

第一,以往關于社會責任信息披露的研究大多從動機、影響因素和經濟后果角度入手,并且大量文獻驗證了社會責任信息披露能夠給企業帶來積極作用和正向的市場反應,但未有文獻涉及自媒體這一非正式渠道可能給企業社會責任信息披露市場反應帶來的累加影響,本文力圖彌補這一空缺;第二,企業自媒體社會責任披露和社會責任報告都屬于企業社會責任信息溝通的范疇,企業在自媒體上發布社會責任信息是與投資者進行雙向溝通,而發布社會責任報告是與投資者進行單向溝通,兩種溝通方式的協作是否能帶來相得益彰的效果?現有文獻并未涉及,本文力求予以突破。

三、理論分析與假設提出

資本市場的不斷成熟以及全社會對社會責任信息披露的高度重視,使得社會責任信息披露對企業的積極影響不斷被證明且逐步凸顯(Johnson,2003;李姝等,2013)[11][24]。而隨著移動互聯網的不斷發展以及人們信息需求的日益增長,自媒體受到越來越多的關注和青睞。以微博為例,微博數據中心發布的《2018年微博用戶發展報告》顯示,截至2018年12月31日,微博日活躍用戶已達2億,而月活躍用戶更是增至4億。微博受眾范圍廣、影響力大,吸引越來越多的上市公司選擇這一自媒體平臺進行社會責任信息披露。自媒體日常社會責任信息披露對企業正式社會責任報告披露后的市場反應可能會產生多種影響。

首先,其可能助力社會責任報告披露后的正向市場反應。作為自愿性信息披露的重要渠道,上市公司在自媒體上及時披露社會責任履行情況可以通過吸引關注、加固信息、傳遞積極信號等途徑提升社會責任報告披露后的正向市場反應。

第一,吸引關注。自媒體信息發布更加及時,眾多的受眾使其傳播具有裂變式的特征。“對點推送”“一鍵式轉發”以及點贊、評論等形式都能夠在極大程度上擴大企業社會責任信息傳播的廣度、增加公司的信息供給,降低投資者的信息搜集成本。自媒體的“直播式”推送能夠迅速吸引關注,幫助投資者及時了解企業的社會責任履行情況。除此之外,自媒體平臺具有傳統媒體所欠缺的“交互性”,投資者可利用“評論”功能對企業社會責任履行情況進行私信咨詢。信息交互平臺實現了企業與投資者的雙向溝通,交流深度增加,信息交換更加及時,經過信息閱讀者的轉發和再轉發使得企業社會責任信息得到更多受眾的及時關注。

第二,信息加固。企業日常在自媒體上披露社會責任履行信息具備特定的時間、地點等維度特征,真實性大大增加,由此在社會責任報告披露之后,報告內容與自媒體信息交相呼應,信息加固后變得更為真實可靠,加深了投資者對信息的信服度、對企業的認同感。由于圖像信息在新浪微博已占據92%以上(湯孟元,2021)[27],相較于篇幅冗長的社會責任報告,自媒體披露的信息篇幅較短且利于閱讀,配合輕松的發博語氣更容易吸引投資者眼球,給投資者以直觀感受,使其印象更加深刻。我國資本市場結構以個人投資者為主,更加高度依賴于公司的信息披露(徐浩峰和侯宇,2012)[32],而自媒體草根化特征更易于被大眾所接受。因此,企業于自媒體上披露社會責任履行信息能夠及時、有效地為投資者所接收,并不斷加固其對已有信息的消化吸收。

第三,傳遞積極信號。自媒體信息披露的形式多樣,圖文并茂,圖像具有直觀性、形象性等特征,給讀者以觸覺體驗,能夠將直觀的具象思維延伸到思想表達層面。企業履行社會責任是其成功的有力指示器(溫素彬和方苑,2008)[29],具有公益性質。履行社會責任能夠體現企業的擔當、傳遞經營良好的信號,配合自媒體進行宣傳,能夠極大地引起投資者的共鳴,樹立良好的企業形象,促進社會責任報告的積極市場反應。Philipp et al.(2021)[14]提出了信息慣性現象,驗證信息發布期間價格對信息反應不足,未有效反映信息從而導致新聞動量,其中最顯著的表現就是盈余公告后的價格漂移。社會責任報告作為重大信息披露,會導致預期超額收益;而自媒體日常的社會責任信息披露則具備新聞動量功能,企業日常進行披露,向投資者傳遞企業經營情況、盈利能力良好且具有發展前景這一積極信號,是上市公司長期對自身的形象管理,潛移默化地影響著投資者。通過自媒體傳播,信息的傳播范圍進一步擴大,使得企業年終社會責任報告所包含的信息更加被投資者信服,被資本市場吸收,從而促進社會責任報告的正向市場反應。

其次,其也可能削弱社會責任報告披露后的正向市場反應。

第一,根據有效市場假說,若企業在自媒體上發布的社會責任信息被市場吸收,則會導致社會責任報告信息含量減少。兩類信息披露都屬于溝通范疇,具備一定的重復性。如前所述,自媒體披露能夠極大地緩解信息不對稱,“直播式”推送能夠使得投資者充分了解社會責任項目的整體情況以及具體進程,并且“開放式評論”能夠為投資者們提供一個絕佳的討論交流平臺,無論是對整個項目的縱向了解還是與其他企業對比以及與其他投資者溝通等橫向交流,投資者對企業的社會責任履行情況都能有一個更為全局、飽滿性的認知。基于Fama(1970)[7]的有效市場假說,資本市場內具備信息含量的信息都能被投資者識別,并做出相應的決策,使得信息能夠及時、準確、充分地反映在股價走勢中。徐巍和陳冬華等(2016)[34]發現,自媒體披露具有信息作用,若自媒體披露的社會責任信息被資本市場有效吸收,年終企業發布的社會責任報告信息含量就會相應地減少,所引起的市場反應就會被削減。

第二,自媒體的信息作用以及“自我服務”特征,使得企業可能存在策略性自利披露、虛假披露等潛在問題,傳遞出消極信號,反而會削弱社會責任報告的市場反應。自媒體是一把“雙刃劍”,低門檻、草根化、個性化以及裂變等特征使得其成為一個廣泛的信息交流場所;而從內部動機角度看,“自”也賦予了上市公司在進行信息披露時更多的自主權,管理層有動機利用自媒體進行策略性信息披露(Brown and Tucker,2011;黃宏斌等,2021)[4][21]。易志高等(2017)[35]研究發現,高管會利用媒體披露管理行為來操控股價和套取利益。從外部環境看,受限于人們自主意識的提升以及技術監管的落后,自媒體披露的信息真實性存疑以及承擔的法律責任模糊,都給企業進行選擇性披露或者掩蓋披露制造了空間。無論是出于企業自利還是管理者自利動機,企業或者管理層都可通過措辭對社會責任相關履行情況進行“揚長避短”的描述來達成自己的短期目標。但從長遠來看,社會責任報告披露期間,隨著信息本質的顯現,此類行為會損壞企業在投資者心中的形象,媒體關注效應會出現反轉(Solomon,2012)[16],傳遞出消極信號,因此會削弱社會責任報告的市場反應。

由此可見,上市公司在自媒體上披露社會責任信息可以通過吸引關注、加固信息、傳遞積極信號等途徑促進正式社會責任報告披露后的市場反應,也能通過日常披露來削減社會責任報告信息含量或進行策略性、虛假性披露以削弱社會責任報告披露后的市場反應。因此,上市公司自媒體社會責任信息披露對企業正式社會責任報告市場反應的影響取決于二者的凈效應,若二者相抵,則上市公司自媒體日常社會責任信息披露對企業正式社會責任報告市場反應無影響。

因此,綜合以上分析,本文提出競爭性假設:

H1a:上市公司日常自媒體社會責任信息披露對企業正式社會責任報告的市場反應具有促進作用,表現為兩者呈顯著的正相關關系。

H1b:上市公司日常自媒體社會責任信息披露對企業正式社會責任報告的市場反應具有削弱作用,表現為兩者呈顯著的負相關關系。

H1c:上市公司日常自媒體社會責任信息披露對企業正式社會責任報告的市場反應無影響,表現為兩者無顯著相關關系。

四、研究設計

(一)樣本選取與數據來源

本文選取2011―2021年發布社會責任報告的A股上市公司作為研究樣本,并對樣本進行如下處理:(1)剔除ST類、金融業上市公司樣本;(2)剔除社會責任報告發布期間有重大事件的公司樣本;(3)剔除事件日前后3天內停牌的樣本;(4)剔除數據缺失、異常樣本。需要指出的是,上市公司的社會責任報告在次年披露,反映的是上一會計年度的社會責任水平,即2010—2020年的社會責任履行情況,因此,本文在進行數據匹配時選取的是上一年度的財務指標。由于社會責任報告在次年披露,本文所有財務數據和微博社會責任類信息披露的數據均截至2020年12月31日。

本文所獲取的社會責任報告披露數據來源于第三方社會責任評級機構潤靈環球的指數報告,相關資本市場數據來源于WIND數據庫。自媒體數據來源于手工搜集和整理,其他財務指標來源于CSMAR數據庫。

為避免樣本選擇偏誤對實證結果的影響,本文依據傾向得分匹配法(PSM),按照是否開通微博并發布了社會責任信息對樣本進行一比一匹配,經過指標計算以及數據匹配、PSM之后最終得到有效觀測樣本3552個。為消除極端值的影響,對所有涉及的連續變量進行了上下1%的縮尾處理。

(二)變量定義

1.被解釋變量:社會責任報告披露市場反應

2.解釋變量:上市公司于自媒體披露社會責任信息情況

微博和微信公眾號是上市公司目前最主要的自媒體披露渠道,兩者特征不一。微博是上市公司最早采用的自媒體形式,其及時性特征能夠滿足上市公司披露社會責任履行的直播式需求,所以本文以微博作為上市公司自媒體的代表。首先,爬取2009年10月至2020年12月共12年中所有開通官方微博的上市公司發布的所有信息,得到2939760條微博信息披露數據集。其次,參考何賢杰等(2018)[19]的研究,選擇代表性公司的微博進行人工閱讀預分類,共劃分為十二類,再使用Jieba分詞工具基于前綴詞典進行詞圖掃描,生成句子中漢字所有可能成詞情況所構成的有向無環圖;采用動態規劃查找最大概率路徑,找出基于詞頻的最大切分組合,對于未登錄詞采用基于漢字成詞能力的HMM模型使用Viterbi算法,分詞后一共產生195988個詞,構成詞典標注的基礎詞庫。最后,請11位碩士研究生作為被試者獨立、分別、同時標注基礎詞庫,并進行詞匯歸類。

本文將包含有環保、公益、慈善、捐贈、回報社會、環境保護、可持續發展、節能減排、抗震救災、紅十字會、社會責任等多個關鍵詞的信息劃歸為社會責任類信息。按照微博內容所含種類詞匯數量最多原則進行歸類后,上市公司發布社會責任類的信息共計379898條,占比12.92%。本文將微博社會責任披露定義為上市公司在發布社會責任報告的前一年在其官方微博發布的關于企業社會責任的履行信息,從三個維度進行度量:第一個是上市公司是否在微博上發布相關社會責任信息(DWEIBO),若披露則該變量取1,否則取0;第二個是披露數量(SHZRPL),對其加1取對數處理;第三個是披露比率(SHZRBL),即當年微博社會責任類信息數量占總發文量的比例。圖1顯示了上市公司官方微博開設和披露社會責任信息數量趨勢。

3.分組變量

(1)社會責任評分

國外關于社會責任信息披露的研究數據大多來自于KLD數據庫。與KLD數據庫的評級方式類似,參照李姝等(2013)[24]和何賢杰等(2012)[20]的研究,本文采用潤靈環球的評分數據,其評級報告體系針對我國上市公司社會責任報告信息,采用專家打分的方式,主要是依據整體性、內容性、技術性和行業性四方面指標對報告進行評分。本文以中位數對社會責任評分進行高低分組后進行回歸分析。

(2)是否屬于重污染行業

根據原環保部《上市公司環境信息披露指南》的認定,火電、鋼鐵、水泥、電解鋁、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造紙、釀造、制藥、發酵、紡織、制革和采礦業等16類行業為重污染行業。若上市公司所處行業屬于重污染行業,則取1,否則取0。

(3)自媒體使用者關注度

根據上市公司官方微博網址,手工逐一搜集上市公司微博粉絲數量,用以衡量自媒體使用者關注度,數據截至2020年1月1日。

4.控制變量

參考徐靜等(2018)[33]、齊岳等(2020)[26]的研究,控制了可能會對市場反應產生影響的相關變量。

變量的具體定義和度量方法見表1。

表1 主要變量定義

(三)模型設計

為了更好地剔除其他渠道的可能影響,緩解樣本自選擇可能造成的內生性,本文運用傾向得分匹配法(PSM)為在微博上發布了社會責任信息的上市公司樣本進行一對一匹配。按照協變量公司第一大股東持股比例(TOP1)、公司價值(Q)、公司發展年限(LNAGE)和公司總經理與董事長是否兩職合一(DUAL)匹配出發布了正式社會責任報告、卻未在微博上發布社會責任信息的公司作為對照組,將樣本公司控制在除是否在微博上發布社會責任信息這一特征不同之外其他因素均相似的范圍之內,以減少偏差和混雜變量的影響,從而更客觀地考察在微博上發布日常社會責任類信息對社會責任報告披露期間累計超額收益率的直接影響,最終得到的觀測樣本為3552個。平衡性檢驗結果如表2所示。

表2 傾向得分匹配平衡性檢驗結果

回歸分析模型如下:

主要關注模型(1)、(2)、(3)中β1的系數值及其顯著水平:若β1顯著>0,則假設H1a成立;若β1顯著<0,則假設H1b成立;若β1不顯著,則假設H1c成立。

五、實證結果與分析

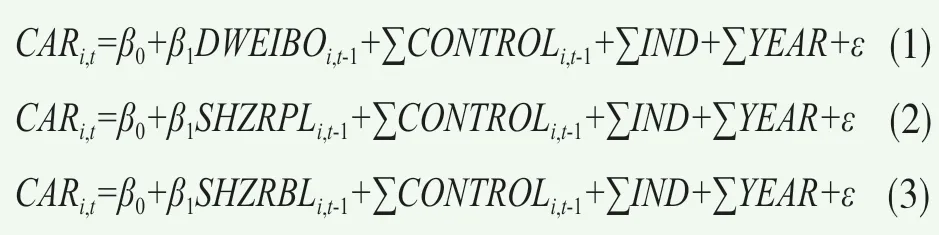

(一)描述性統計

表3是基于全樣本的主要變量描述性統計結果。可以看出,隨著市場反應(CAR)窗口期的加長,CAR的絕對值逐漸增加,且均值都大于0,如CAR(-3,3)最大值為0.514,最小值為-0.362,表明上市公司發布的社會責任報告引起的市場反應存在較大差距;是否在自媒體上發布社會責任類信息(DWEIBO)的中位數為0,平均值為0.385,表明38.5%的公司會使用自媒體來披露日常社會責任履行情況;微博社會責任披露(SHZRPL)的標準差為1.638,最大值和最小值分別為8.44和0,說明上市公司在微博進行社會責任披露和對微博的利用程度存在較大差異。社會責任報告是否經過第三方機構審驗、是否披露公司不足的25分位數、中位數、75分位數均為0,說明絕大多數的公司社會責任報告未經過審驗且未披露公司的不足。其他描述性結果與已有研究無顯著差異。

表3 主要變量描述性統計結果

(二)多元回歸分析

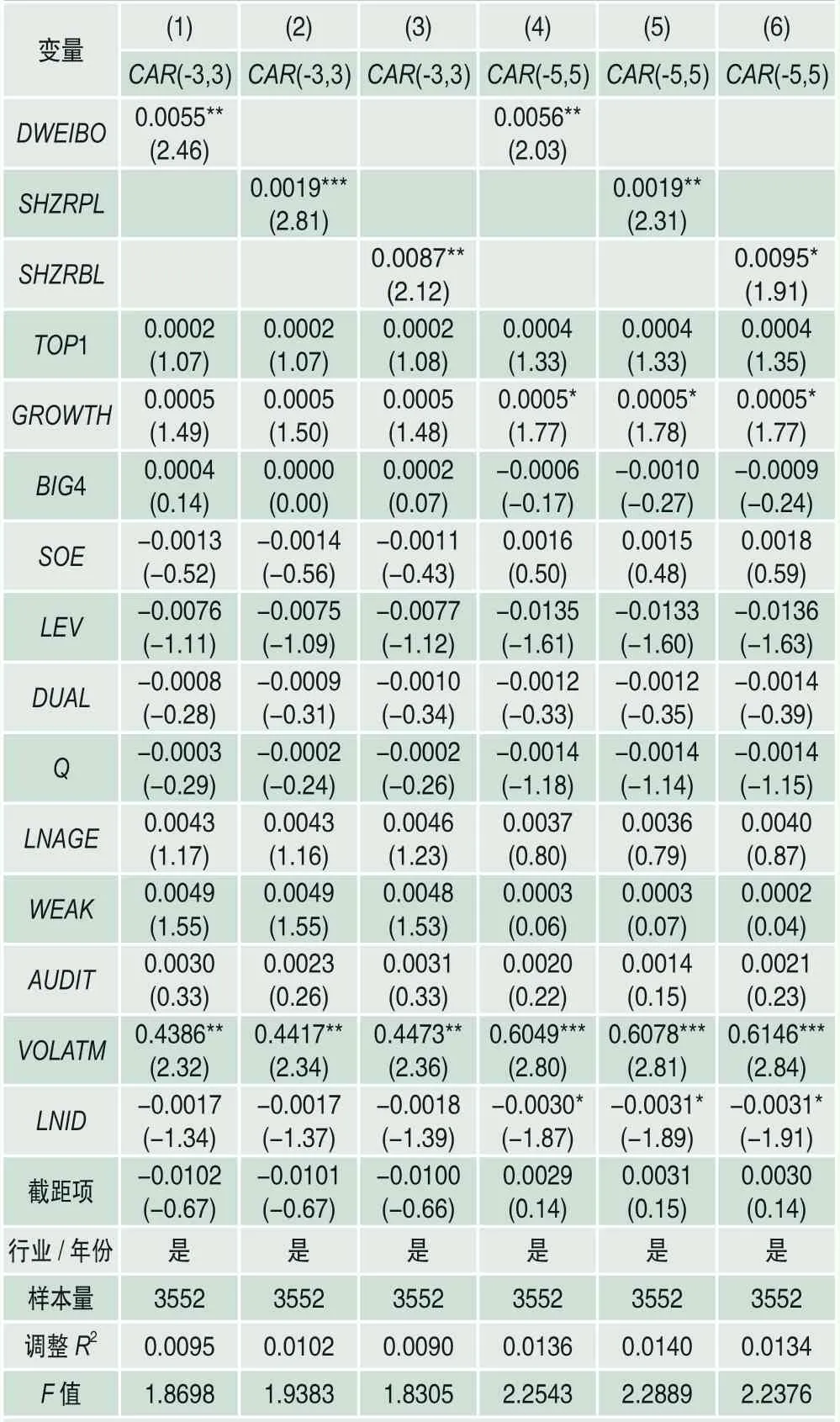

表4報告了模型(1)~(3)的回歸結果。由表4可見,微博發布與社會責任相關的信息、微博社會責任信息披露數量以及披露比率與社會責任報告窗口期的超額累計收益率都呈顯著正相關關系,說明企業在自媒體上披露社會責任信息,可以通過吸引關注、加固信息以及傳遞積極信號來促進社會責任報告市場反應,本文假設H1a成立。日常的社會責任信息披露可傳遞出企業經營良好的信號,配合自媒體進行宣傳,能夠極大地引起投資者的共鳴,在投資者心中樹立起良好的企業形象,促進社會責任報告的積極市場反應。

表4 上市公司自媒體社會責任信息披露對社會責任報告披露市場反應的影響

六、穩健性檢驗

(一)解釋變量指標替換

對解釋變量微博社會責任披露數量(SHZRPL)指標進行替換,加入上市公司在微信公眾號披露社會責任的相關數據,采用上市公司在自媒體即微博和微信公眾號中發布社會責任相關信息的總和進行度量。參照前文,選用自媒體社會責任披露數量(ZMT)作為替代解釋變量進行回歸檢測,構建實證回歸模型如下:

表5報告了穩健性檢驗結果,與主回歸結果保持一致,為假設H1a提供了進一步的證據。

表5 穩健性檢驗:解釋變量指標替換和工具變量回歸

(二)工具變量法

為了解決可能存在的遺漏變量和互為因果等問題,本文將社會責任類微博數量分年度、行業取平均值作為企業日常社會責任信息披露的工具變量進行回歸。回歸結果如表5中(2)列所示,第一階段Wald檢驗的F統計量值為252.77,顯著大于10%的臨界值,通過了弱工具變量檢驗;在第二階段回歸中依然顯著為正。回歸結果與本文的主回歸結果一致,說明本文的結論是穩健的。

(三)替換被解釋變量

1.更換CAR計算方法

用市場法對預期收益率重新估計、計算CAR,重新回歸。如表6所示。各變量回歸結果與主回歸基本保持一致,說明本文的結論是穩健的。

表6 穩健性檢驗:更換CAR 計算方法

2.考慮對股價波動性的影響

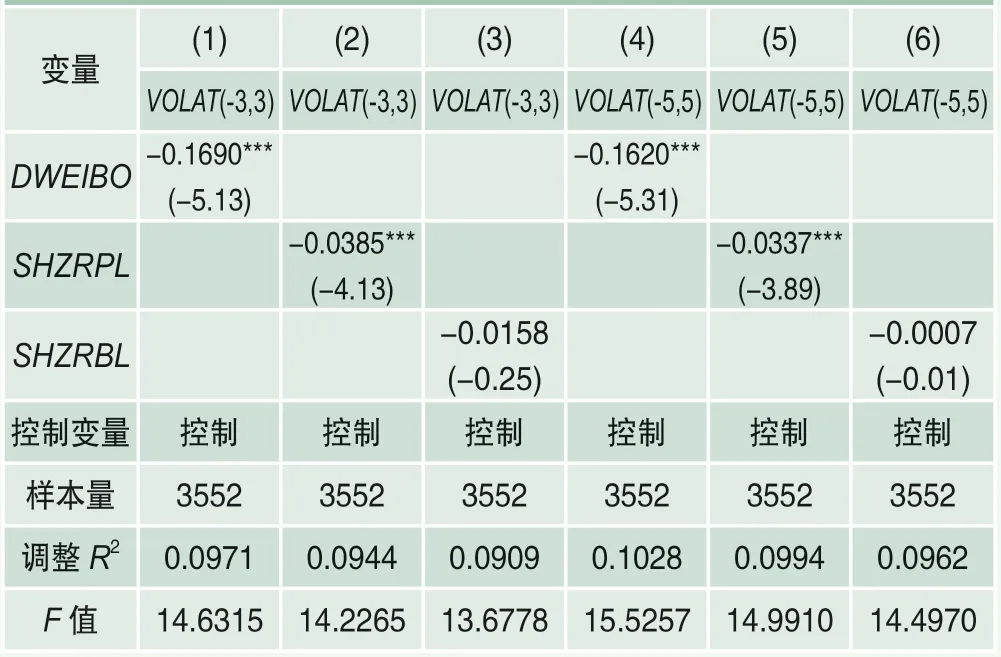

考慮到超額累計收益率CAR并不能完全反映股價波動的情況,參考辛清泉等(2014)[31]對股價波動性的定義,本文以社會責任報告發布前后3日、5日個股回報率的方差(再乘以100)來度量社會責任報告披露前后的股價波動情況,并再次回歸。如表7所示,回歸系數顯著為負,表明日常自媒體社會責任類信息發布能夠顯著降低社會責任報告披露導致的股價不穩定性,本文結論是穩健的。

表7 穩健性檢驗:考慮對股價波動性的影響

(四)子樣本回歸

新浪微博于2009年10月有企業開始入駐,因此本文研究樣本期間為2010―2020年。由于早期新浪微博還未發展起來,還面臨著與騰訊微博的競爭關系,影響力不如目前;并且2013年9月最高人民法院公布了《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,改善了微博的信息質量。考慮到研究結果可能存在的結構效應,本文單獨對2014―2020年進行子樣本回歸,結果與主回歸結果保持一致。

(五)處理效應模型

企業是否開通微博并在自媒體上發布社會責任信息,可能是其自選擇的結果,故存在選擇偏差。本文采用處理效應模型兩步法來解決該自選擇導致的偏差問題。除了公司特征變量,參照何賢杰等(2018)[19],本文還選取了高管性別(FEMALE)、高管年齡(LNBOARDAGE)和高管教育程度(EDUCATION)作為第一階段是否發布微博社會責任信息的影響因素。其中,FEMALE為高管團隊中女性高管的比例;LNBOARDAGE為高管團隊平均年齡的自然對數;EDUCATION為高管教育程度啞變量,當高管團隊中有超過半數學歷在本科及以上時取值為1,否則為0。研究結果顯示,第一階段中進行Logit回歸所得到的Hazard Ratio顯著,說明企業存在是否在微博發布社會責任信息的自選擇問題;在第二階段回歸中,在原有模型設定的基礎上加入Hazard Ratio以調整內生性導致的偏誤,結果顯示,在控制了該內生性后,DWEIBO依然顯著為正,研究結果仍舊支持本文假設。

七、進一步分析

(一)影響機制檢驗

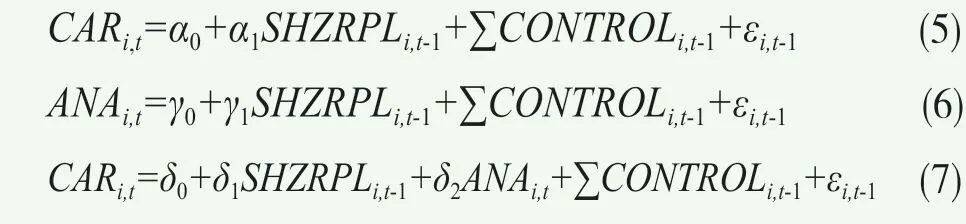

分析師在資本市場中發揮著重要的信息中介作用。首先,分析師擁有廣泛的信息搜集和傳播渠道,可以運用其專業知識對所關注上市公司的信息進行整合分析,形成高質量報告提供給投資者,能夠降低投資者的信息搜集成本,使得企業信息可以更為廣泛而迅速地傳遞至投資者,在緩解信息不對稱的同時能夠提高被關注公司的可見性,提高市場定價效率。其次,上市公司受到分析師的關注越多,監督效應越強,更會規范自己的行為。若企業受到分析師跟蹤的數量較少,其更加有動機進行自媒體社會責任信息披露來提高自己的曝光率。隨著自媒體社會責任類信息發文量的增加,更多的分析師關注該企業,并發布更多研報信息,從而在正式社會責任報告發布后帶來更大的市場反應。為檢驗上市公司自媒體社會責任披露強化社會責任報告市場反應的影響路徑,參照溫忠麟和葉寶娟(2014)[30]的中介效應檢驗程序構建模型(5)~(7),來檢驗分析師關注的中介效應。

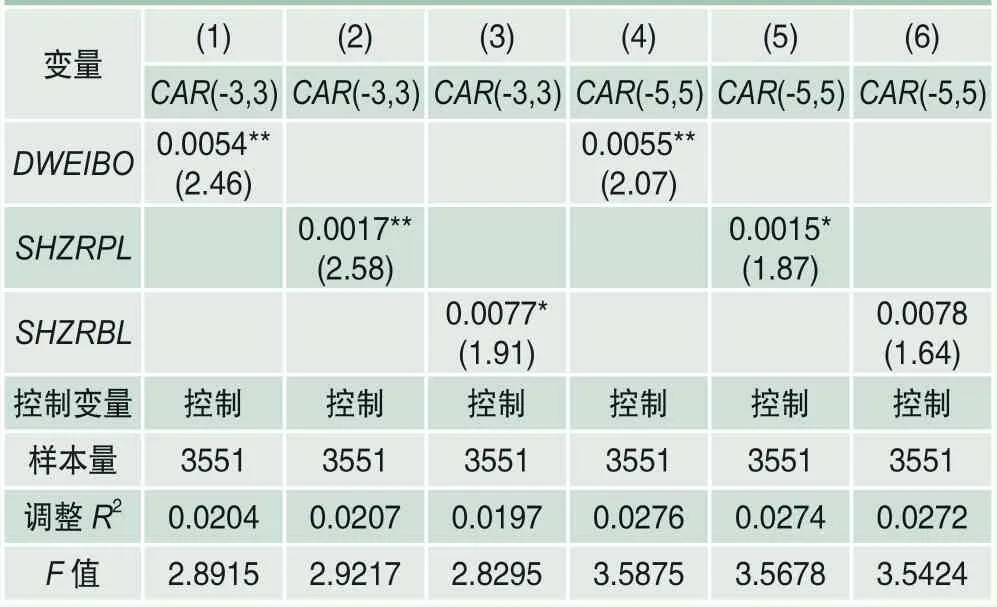

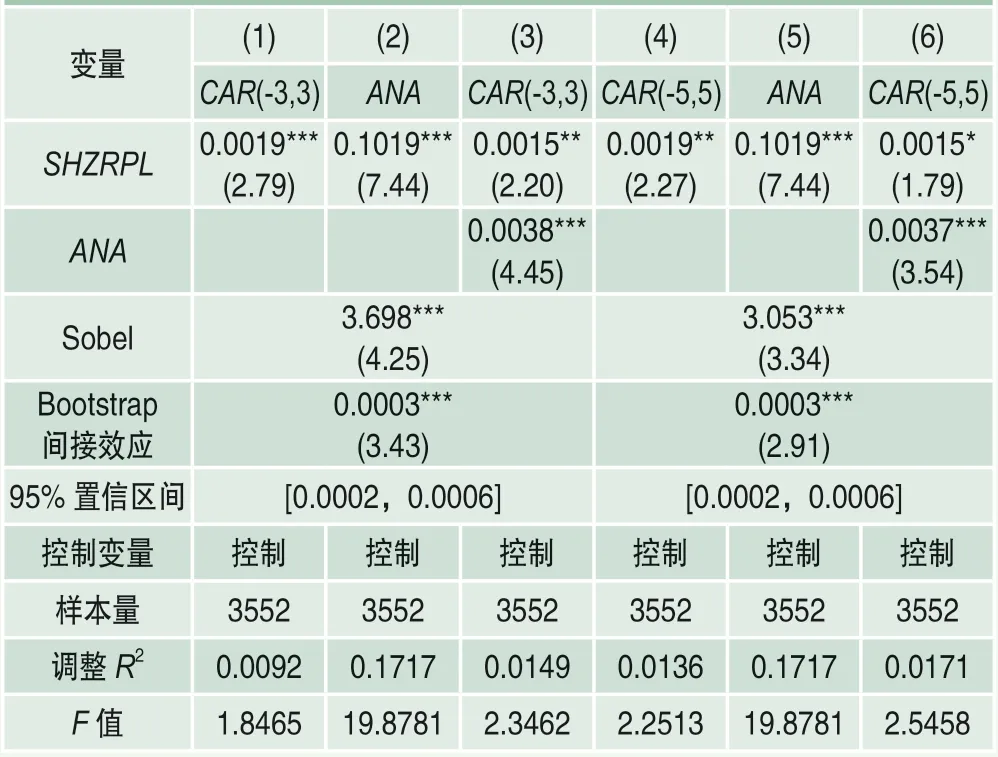

表8報告了分析師關注中介效應檢驗結果。回歸系數均顯著為正,中介效應成立。且SHZRPL系數從0.0019減小為0.0015,驗證了分析師關注的部分中介作用;同時,還采用Sobel檢驗和Bootstrap法進一步檢驗間接效應。如表8所示,Sobel檢驗Z值為3.698,在1%水平下顯著,Bootstrap法間接效應系數為0.0003,在1%水平下顯著,且其95%置信區間都不包含0。因此,分析師關注的中介效應得到了實證支持,表明上市公司自媒體社會責任披露通過提高分析師關注從而強化社會責任報告的市場反應。

表8 分析師關注中介效應檢驗

(二)異質性檢驗

1.是否屬于重污染行業

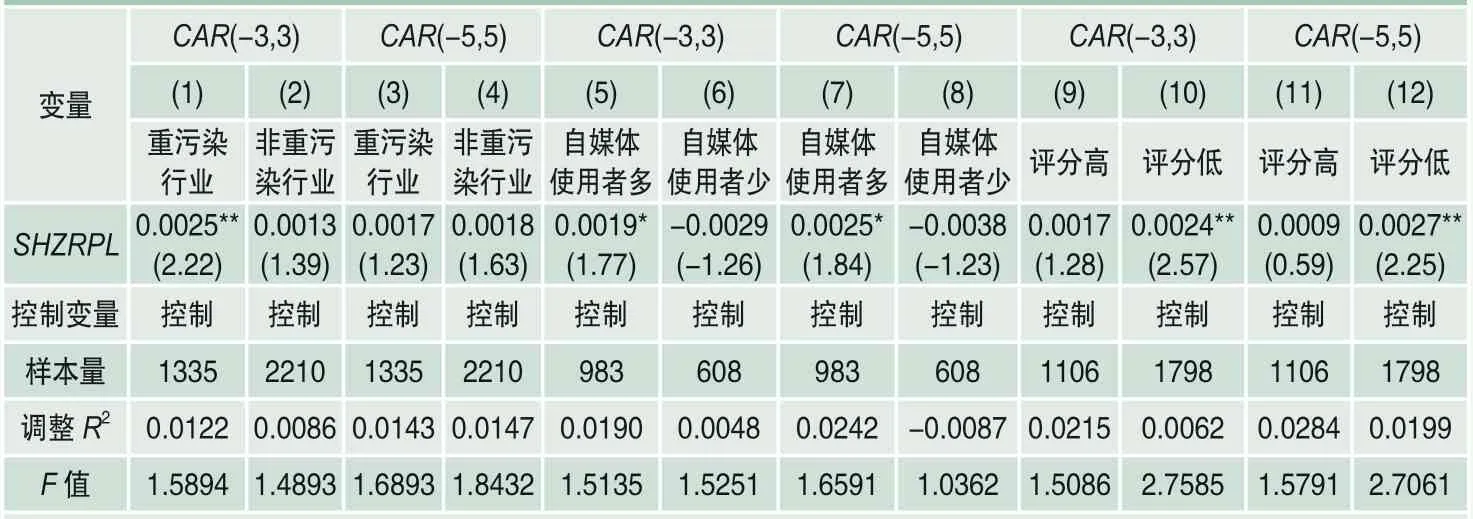

企業所處的行業會影響溝通效果,在某些特定行業,如煙草、石油等,更容易引發利益相關者的質疑,因而這些行業在社會責任信息溝通方面面臨的挑戰更大。因此,將是否屬于重污染行業作為分組變量進行回歸,表9中(1)~(4)列報告了回歸結果,顯示當企業屬于重污染行業時,日常的信息披露對于社會責任報告的最終市場反應能產生更大更顯著的影響,也說明這類企業更為關注在日常與投資者的社會責任信息溝通,以促進年度社會責任報告的披露效果。

表9 異質性檢驗回歸

2.自媒體使用者關注程度

上市公司在自媒體上發布社會責任信息,投資者若想要獲知該信息,最直接的方式就是關注該上市公司微博或微信公眾號,并且通過轉發或者點贊等形式參與其中,上市公司社會責任信息又能鏈接至投資者的粉絲團體,由此通過“喇叭效應”廣而傳播。因此,上市公司微博粉絲數的多少直接決定其自媒體的傳播力。由于粉絲數量容易受到極大值的影響,因此本文以微博粉絲數量的中位數分組,表9中(5)~(8)列報告了自媒體使用者關注的分組回歸結果。結果顯示,粉絲數較多的上市公司在微博披露社會責任信息對社會責任報告市場反應的促進效應更強,表明自媒體能夠通過粉絲促流量的粉絲效應將企業社會責任信息裂變式地進行傳播,進一步證實了自媒體的傳播作用。

3.社會責任履行質量評分

Holliday et al.(2002)[9]將企業社會責任溝通劃分為重溝通輕行動、重行動輕溝通、溝通與行動并重三種層次。考慮到自媒體社會責任信息溝通停留在“說”這一層面,為考察企業是否“言行一致”,本文引進潤靈環球對企業社會責任履行評分衡量企業“做”的如何,以評分中位數進行分組檢驗差異。表9中(9)~(12)列報告了社會責任履行質量不同的分組回歸結果,顯示社會責任履行評分低的組別促進效應更為顯著,表明當企業“做”的不錯時,“說”并不能“錦上添花”,即當企業較好履行社會責任時,其在自媒體上披露社會責任信息無法提高社會責任報告披露時的市場反應;而當企業“做”的欠佳時,“說”能夠“雪中送炭”,即社會責任履行評分較低的企業在自媒體上披露社會責任信息可以提高社會責任報告披露時的市場反應。可見,當企業社會責任履行欠佳時,利用自媒體這一低成本渠道進行社會責任信息溝通具有一定的“挽回”效應。

(三)自媒體平臺的對比性檢驗

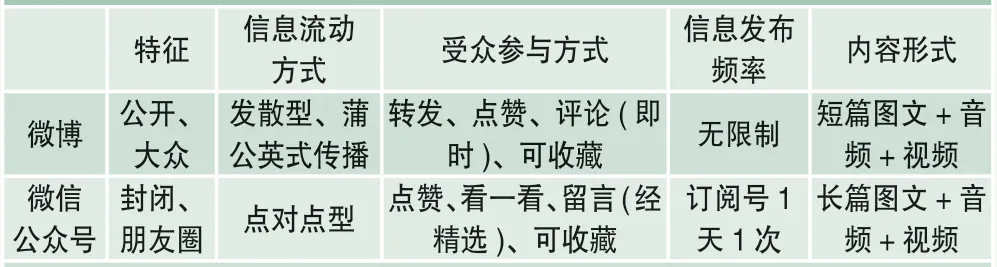

微博和微信公眾號都是上市公司最青睞的自媒體平臺,但兩者卻各具特點:微信公眾號是強關系鏈的“悄悄話”,而微博是弱關系鏈的“喇叭”。相較于具有公開、發散性特征的微博,微信公眾號則更傾向于點對點傳播,傳播環更加封閉,如表10所示。因此,本文進一步探討上市公司在微信公眾號中披露社會責任類信息對其正式社會責任報告披露的影響,以更清晰地與微博披露進行對比分析。

表10 自媒體平臺微博與微信公眾號的差異

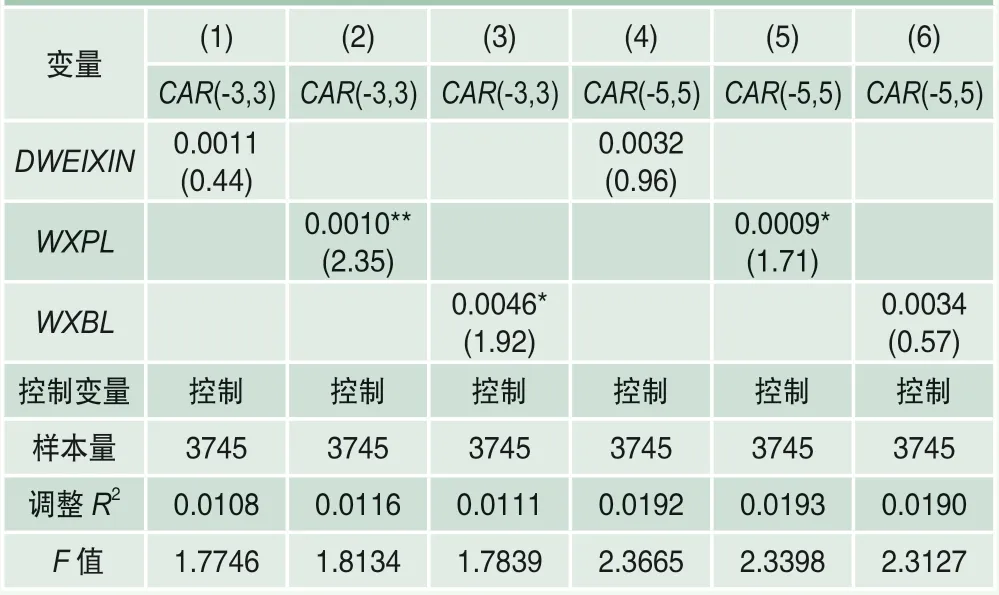

回歸結果如表11所示,是否在微信公眾號發布社會責任信息(DWEIXIN)并不會對社會責任報告市場反應有促進作用,在微信公眾號上推送社會責任類信息數量(WXPL)依然具有促進作用,但系數和顯著性均有所降低。可能的原因在于,微博本質上更像一個媒體工具,具有廣泛的傳播力,而微信公眾號則更具有社交功能,形成閉環交流。前者強調廣度,后者偏向深度。微信公眾號在廣泛吸引關注、傳播信息的能力等方面均次于微博,因此在微信公眾號上推送社會責任信息對上市公司披露正式社會責任報告市場反應的影響相對較弱。

表11 微信披露渠道影響

(四)排除競爭性假設的影響

由于前文研究將事件日選定為社會責任報告發布日,事件研究窗口為(-3,3)和(-5,5),無法分清自媒體社會責任信息對社會責任報告市場反應影響是事前還是事后。因此,根據事件日將窗口拆分為兩個窗口期——事前窗口(-3,0)/(-5,0)和事后窗口(0,3)/(0,5),進一步考察其是事前影響還是事后影響,并以此來相對較為“純凈”地檢驗上市公司在自媒體上披露社會責任信息所帶來的凈影響。

回歸結果顯示,無論窗口期長短,在正式社會責任報告披露前,DWEIBO、SHZRPL以及SHZRBL對CAR值回歸系數均顯著為正,表明期間內市場反應的強化作用確實是上市公司在自媒體上日常社會責任披露的熏染、滲透帶來的;而在事后窗口期內,DWEIBO和SHZRBL對CAR值的促進作用不顯著了,表明在社會責任報告披露后,正式的社會責任報告信息披露對CAR值的影響占據了主導地位。但同時,發現SHZRPL對CAR值回歸系數依然顯著為正,表明即使在正式的社會責任報告披露之后,上市公司日常的自媒體社會責任信息披露依舊可以增強窗口期內的市場反應。并且排除了上市公司窗口期內的市場反應是由正式的社會責任報告披露帶來的,而不是自媒體日常社會責任信息披露所帶來的這一競爭性假設,進一步肯定了日常自媒體社會責任信息披露的積極作用。

(五)最終經濟后果檢驗

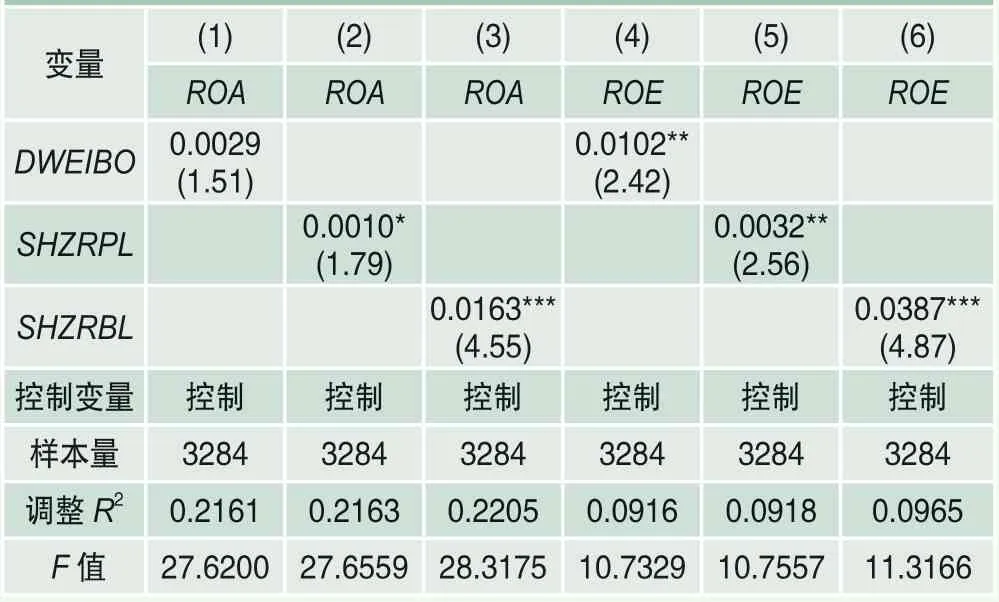

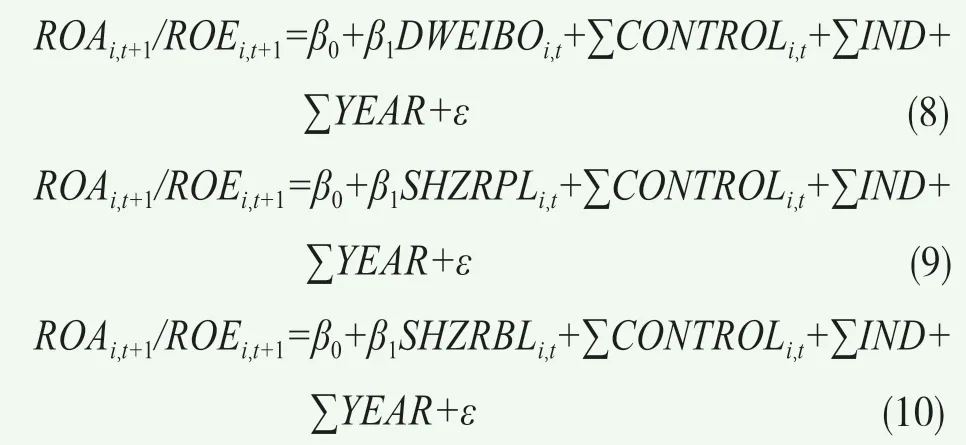

鑒于市場反應只是股價一時變動的結果,而企業在其自媒體發布社會責任信息可能會產生更為長期的積累性效應。基于此,本文進一步考察企業于自媒體發布的社會責任信息對企業長期績效的影響。選用企業下一年總資產收益率(ROA)和凈資產收益率(ROE)度量企業績效,ROA為企業凈利潤/平均資產總額,ROE為企業凈利潤/股東權益平均余額。構建模型(8)~(10)來檢驗企業當年披露社會責任信息對企業下一年財務績效的影響。結果如表12所示,顯示上市公司在自媒體發布社會責任信息能夠顯著促進其長期績效的提升。

表12 最終經濟后果檢驗

八、結論與建議

溝通有效性是決定企業社會責任報告市場反應的關鍵因素。本文基于社會責任信息溝通視角,將企業日常自媒體披露與年終社會責任報告兩種溝通方式融合并統籌探討,以分析正式與非正式渠道的融合是否能助力企業達到更佳的溝通效果。研究發現:上市公司在自媒體上披露社會責任履行信息能夠顯著提高社會責任報告披露的市場反應,并且發布數量越多、占比越高,市場反應越強。進一步分析發現,其通過“吸引分析師關注”來達到促進作用;屬于重污染行業、自媒體關注度更高的企業和社會責任評分更低的企業,促進效果更為顯著;微博平臺的促進效果強于微信公眾號;并且,自媒體發布社會責任信息能最終提升上市公司的長期績效。本文結論為上市公司如何借助非正式渠道提升正式渠道社會責任信息履行的溝通效果提供了有益啟示。

基于上述研究結論,本文提出以下政策建議:

首先,對上市公司而言,應重視自媒體這一低成本信息披露渠道,積極地開通官方自媒體并且及時地“直播”社會責任履行情況,利用自媒體用戶的關注使信息得以更大范圍地傳播擴散,吸引更多的利益相關者關注以使社會責任的履行獲得最大限度的效益。同時,上市公司還需注重社會責任履行的質量,達到“知行合一、言行一致”,只顧溝通不重視行動將不利于上市公司長期發展及社會責任履行績效的真正提升。

其次,對于信息的使用者——投資者而言,當上市公司社會責任報告這一單一、定期的披露報告無法滿足信息需求時,可及時關注其自媒體平臺日常發布的社會責任類信息,及時跟蹤上市公司履行社會責任的進展以獲得決策依據。同時,還應甄別信息的真實性和有效性,避免被虛假信息干擾以誤導投資決策。

最后,監管層應鼓勵上市公司積極履行社會責任,并積極披露公司社會責任履行的信息。在鼓勵上市公司利用自媒體渠道披露信息的同時,也應關注其履行的實際情況,不定期進行調查與暗訪,增加上市公司信息的透明度和可信度。同時,也應加強對自媒體平臺的監督管理,鼓勵投資者與上市公司積極在自媒體溝通互動,進行上市公司和投資者的雙重監管,保證信息的真實性和決策的有用性。 ■