國外跨海通道建設(shè)經(jīng)驗對我國大型跨海通道建設(shè)的啟示

王 楊 簡方梁 吳彩蘭 肖汝誠 伍毅敏 劉建友 彭 斌 王 婷 孫 斌 許 鵬

(1.中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司,北京 100055; 2.同濟大學(xué),上海 200092;3.中南大學(xué),長沙 410083)

1 概述

海洋是地球生命的搖籃,為人類提供了水和食物、礦藏等自然資源。海洋與陸地交界處天然形成了很多海峽。隨著人類文明的不斷進(jìn)步,海峽對兩岸間政治、經(jīng)濟、文化交流的阻礙作用日益凸顯。

早期跨越海峽的手段只有水運,掌握了海上橋梁建造技術(shù)后,人們的視線逐漸被吸引到固定線路跨海通道上來。大型橋梁和長距離隧道技術(shù)的出現(xiàn),為跨海通道建設(shè)提供了一個新思路。飛機的發(fā)明,為跨海交流提供了最為快捷的途徑。

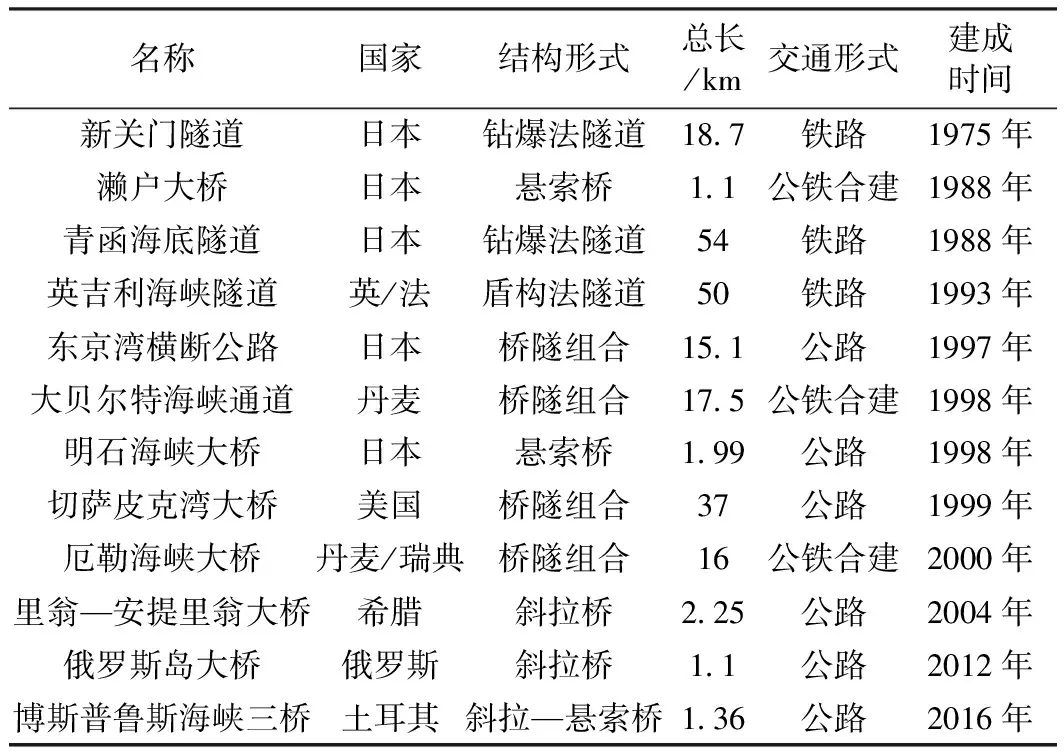

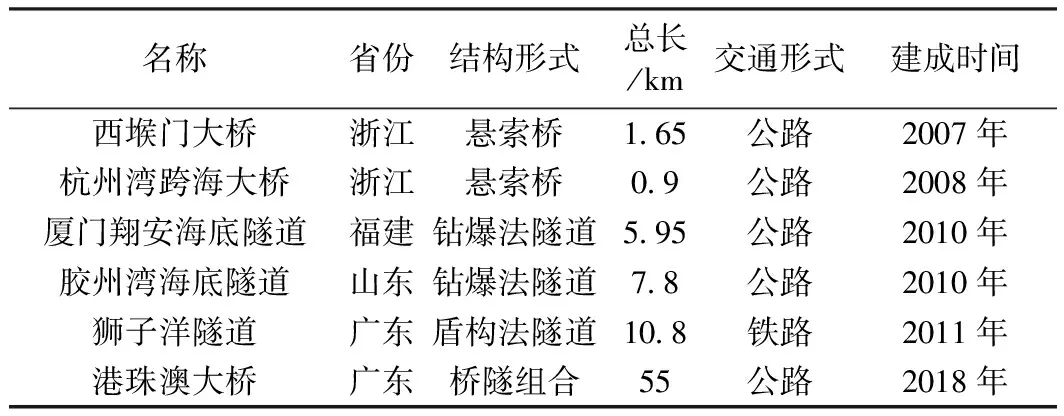

20世紀(jì)工程技術(shù)的迅速發(fā)展,使長距離海上橋梁和海底隧道的建造成為可能。自20世紀(jì)20年代起,全世界已陸續(xù)建成多座跨海大橋和海底隧道(見表1)。

表1 世界著名跨海通道工程

大型固定式跨海通道的建設(shè)投資巨大、建設(shè)周期長、對國民經(jīng)濟和周邊環(huán)境影響大,世界各國對這類工程的立項、建設(shè)歷來都采取非常慎重的態(tài)度。

自本世紀(jì)初以來,在經(jīng)濟發(fā)展的推動下,我國跨海通道建設(shè)也取得了長足進(jìn)步(見表2),對大型跨海通道建設(shè)的需求日益增長。

表2 我國著名跨海通道工程

2 日本跨海通道的建設(shè)

日本是一個由多個島嶼組成的島國,其中本州島最大,與北海道、九州島和四國島共同構(gòu)成日本的主要領(lǐng)土。本州與四國之間為瀨戶內(nèi)海,本州與九州之間為關(guān)門海峽,本州與北海道之間為津輕海峽。為確保領(lǐng)土完整和全國政治、經(jīng)濟、文化等方面的協(xié)同發(fā)展,歷屆日本政府都非常重視固定式跨海通道建設(shè)。

2.1 成果與規(guī)劃

關(guān)門海峽舊名馬關(guān)海峽,位于本州西端山口縣下關(guān)市與九州北端北九州市門司區(qū)之間,是瀨戶內(nèi)海的西部門戶,最狹窄處寬約600 m,以洋流湍急而著名。1942年和1944年,兩條雙洞單線盾構(gòu)鐵路隧道通車,總長分別為3 614 m和3 605 m,其中海底段長1 140 m。1958年關(guān)門國道公路隧道通車,采用鉆爆法施工,總長3 460 m,寬4~7.5 m。1973年11月14日,高速公路關(guān)門大橋通車,懸索橋總長9.4 km,設(shè)計速度80 km/h。1975年3月10日,采用鉆爆法施工的新干線新關(guān)門隧道通車,總長18.713 km,海底段長880 m,單洞雙線,設(shè)計速度300 km/h[1]。

瀨戶內(nèi)海位于日本本州、四國之間,因在諸海峽之內(nèi)而得名。東西長440 km,南北寬5~55 km,面積19 500 km2,水深20~40 m,鳴門海峽深達(dá)217 m。自古航運發(fā)達(dá),島嶼眾多。日本政府在本州與四國之間充分利用這些島嶼,建造了3條以多座橋梁相連接的本州—四國聯(lián)絡(luò)線。

本州—四國聯(lián)絡(luò)線自20世紀(jì)50年代開始規(guī)劃,西線為尾道—今治線(公路,廣島縣至愛媛縣),中線為兒島—坂出線(公鐵合建,岡山縣至香川縣),東線為明石—鳴門線(公鐵合建,兵庫縣至德島縣),此線上有兩座橋梁,即明石海峽大橋(見圖1)和大鳴門橋[2-3]。1973年受石油危機影響,進(jìn)度推遲。1975年動工的尾道—今治線上的大三島橋于1979年完工。同線上的因島大橋與明石—鳴門線上的大鳴門橋于1985年完成。兒島—坂出線的瀨戶大橋則于1988年4月全部開通[4-5]。

圖1 日本明石海峽大橋

津輕海峽呈東西走向,岸線曲折,東西長約130 km,南北寬18~75 km,峽底地形復(fù)雜,風(fēng)大浪高,水深流急。津輕海峽的復(fù)雜地形造成了海上常年洶涌波濤,嚴(yán)重影響日本兩個最大島嶼間的交通運輸。日本政府自1946年開始進(jìn)行跨海通道規(guī)劃,1954年9月正式立項青函鐵路隧道工程。青函隧道(見圖2)于1964年1月開始施工,1988年3月13日正式投入運營,歷時24年,共耗資6 890億日元。青函隧道為單洞雙線鐵路隧道,采用鉆爆法施工,全長53.86 km,海底段長23.30 km。海底段最小埋深100 m,最大水深140 m[6-7]。

圖2 日本青函隧道

此外,日本還修建羽田隧道(1970年,單洞雙線鐵路盾構(gòu)隧道,直徑7.29 m,長5.98 km),東京灣橫斷公路工程(1997年,橋隧結(jié)合高速公路,全長15.1 km,設(shè)計速度80 km/h)等區(qū)域性跨海通道工程[6]。

目前,日本正計劃修建專為新干線通行的第二條青函海底隧道。

2.2 經(jīng)驗

上述工程很多是在日本經(jīng)濟尚未起飛時開始修建的,有些甚至是二戰(zhàn)前就已經(jīng)開始規(guī)劃。盡管當(dāng)時技術(shù)措施有限,資金不夠充裕,仍然不懈地進(jìn)行研究籌劃,體現(xiàn)了決策的前瞻性。

這些跨海通道的修建,充分保證了人員和物資在日本國土間低成本、不間斷地流動,對日本經(jīng)濟的高速發(fā)展起到?jīng)Q定性作用,同時也帶動了日本橋隧修建技術(shù)和施工機械的長足發(fā)展。

青函隧道對本州與北海道間貨運的意義重大。保證貨物能夠大量不間斷運輸?shù)哪芰Γ且粋€國家經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)。船舶運輸運費低,運量大,但速度慢,效率低;航空運輸速度快,但費用高,效率低,且這兩種運輸方式受天氣(特別是臺風(fēng))影響非常大,難以滿足現(xiàn)代化社會發(fā)展的需要。

瀨戶大橋采用南、北共錨懸索橋,合理利用地形條件,相較于美國舊金山奧克蘭海灣橋,跨度進(jìn)一步增大,且為公鐵兩用。大橋建設(shè)過程中也采用了一系列先進(jìn)的施工方法,如世界上最粗直徑的鋼纜索架設(shè)、海底鉆孔爆破等,對日本今后大型結(jié)構(gòu)物設(shè)計與施工起到很大的推進(jìn)作用。在該橋采用主纜除濕系統(tǒng)、磁通量檢測、鉆孔取芯、電化學(xué)保護(hù)等多種措施,可準(zhǔn)確判斷結(jié)構(gòu)的當(dāng)前狀態(tài),提升橋梁的使用壽命。

明石海峽大橋為主跨1 990 m超大懸索橋,將懸索橋的跨徑記錄提高至2 000 m級別,并采用1 770 MPa主纜材料,大大減小了主纜直徑和用鋼,加勁梁采用高強鋼桁架,為后續(xù)超大跨徑懸索橋設(shè)計提供了寶貴的經(jīng)驗。為不影響橋下通航,創(chuàng)新采用直升機牽引引導(dǎo)索,采用調(diào)諧質(zhì)量阻尼器TMD提高裸塔抗風(fēng)性能,形成超大跨度懸索橋成套施工技術(shù)。

日本跨海通道的建設(shè),大多為政府投資,少數(shù)為民間資本參與。青函隧道、東京灣橫斷公路工程等項目投資大、工期長、問題多,盈利遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期,但因為是政府投資,并未造成嚴(yán)重社會影響。

2.3 教訓(xùn)

(1)青函隧道

前期勘察不到位,對隧道掘進(jìn)期突發(fā)事件的準(zhǔn)備不充分,導(dǎo)致遇到斷層破碎帶,發(fā)生大規(guī)模涌水,造成人員傷亡,工期延誤,投資增加。

青函隧道采用單洞雙線斷面形式,設(shè)計未充分考慮到新干線規(guī)劃。為滿足新干線通行需要,不得不增鋪第三條軌道,軌道間距過小,掉落金屬異物易引發(fā)軌道電路的短路事故。

(2)東京灣橫斷公路工程

建設(shè)于日本經(jīng)濟鼎盛時期的東京灣橫斷公路工程,因投資巨大,通行費設(shè)定過高。

3 歐洲跨海通道的建設(shè)

歐洲北、西、南三面分別瀕臨北冰洋、大西洋、地中海和黑海,海岸線漫長,有很多大型島嶼和半島。西歐環(huán)北海的英國、法國、比利時、荷蘭、德國、丹麥、挪威、瑞典等幾個國家經(jīng)濟發(fā)達(dá),對固定式跨海通道的需求非常迫切。

3.1 成果與規(guī)劃

(1)英吉利海峽隧道

英吉利海峽是分隔英國與歐洲大陸的法國,并連接大西洋與北海的海峽。海峽長560 km,寬240 km,最狹窄處又稱多佛爾海峽,僅寬34 km,平均水深60 m,最大水深172 m。

英吉利海峽通道自1802年提出設(shè)想,因英法戰(zhàn)爭和兩次世界大戰(zhàn)一直沒有實質(zhì)性進(jìn)展。1955年開始經(jīng)過多次反復(fù),直到1985年英法兩國政府正式確定進(jìn)行英吉利海峽隧道的建設(shè),1988年開工,1994年正式通車(見圖3)。英吉利海峽隧道由3條長51 km的平行盾構(gòu)隧道組成,兩側(cè)是主隧道(鐵路),中間是服務(wù)隧道,海底部分長37.9 km,平均深度低于海平面50 m,最低點約在海平面下100 m。英法海底隧道采用私人資本建設(shè)的BOT方案。公路交通由專門運送汽車的區(qū)間擺渡列車解決(馱背運輸方式)[8-9]。

圖3 英吉利海峽隧道

(2)大貝爾特海峽通道

1935年,連接日德蘭半島和菲英島的小貝爾特一橋建成通車。小貝爾特一橋為公路鐵路兩用鋼桁架橋,總長825 m,主跨220 m。

第二次世界大戰(zhàn)后,因日德蘭半島和菲英島間不斷增長的交通需求,又于1970年建成了小貝爾特二橋。小貝爾特二橋為懸索橋,總長1 700 m,主跨600 m。

小貝爾特橋建成后,丹麥政府開始了大貝爾特海峽通道的修建。大貝爾特海峽通道全長17.5 km,由東橋、西橋和海底隧道3部分組成,東橋為雙向4車道公路橋,全長6 800 m,為雙塔懸索橋,主跨度1 624 m。海底隧道為鐵路隧道,全長7 410 m,由兩條相互平行的主隧道組成。西橋是坐落在同一個橋基上的兩座獨立橋梁,南側(cè)是4車道高速公路公路橋,北側(cè)是雙線電氣化鐵路橋,全長6 612 m。大橋于1987年6月開工,1997年6月鐵路通車,1998年8月公路橋啟用,全部工程竣工,總工期11年,工程總投資58億美元,是當(dāng)時歐洲造價最高的跨海通道工程[10]。

(3)厄勒海峽大橋

厄勒海峽大橋(見圖4)由丹麥和瑞典兩國合資興建。大橋于1995年動工,2000年7月正式通車,是公路鐵路兩用橋隧結(jié)合工程。大橋為斜拉橋,主跨490 m,全長7 845 m。人工島全長4 055 m,面積1.3 km2。海底隧道采用沉管法修建,全長4 050 m,其中,3 510 m在海面以下,整體式矩形斷面,寬38.8 m,高8.6 m,標(biāo)準(zhǔn)管節(jié)長175.5 m,位于海底以下10 m[11]。

圖4 厄勒海峽大橋

(4)挪威拉達(dá)爾隧道

2000年挪威拉達(dá)爾隧道(山嶺公路隧道)建成通車后,從蘇格蘭第一大城市格拉斯哥到挪威第二大城市卑爾根的環(huán)北海國家間高速公路正式建成,大幅提高了沿線國家和地區(qū)的運輸效率,節(jié)省了運輸成本,為環(huán)北海各國的經(jīng)濟發(fā)展和歐洲一體化做出了極大貢獻(xiàn)。迄今為止,這個環(huán)北海高速公路經(jīng)過的地區(qū)仍然是全世界經(jīng)濟最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。環(huán)北海高速公路建成后,往返于英國和挪威間的輪渡停止運營。

由于這條環(huán)北海陸上通道對沿線國家經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生的促進(jìn)效果,2019年德國與丹麥兩國正式簽署協(xié)議,建設(shè)穿越費馬恩海峽,公路鐵路合建的費馬恩海底沉管隧道,連接德國費馬恩島和丹麥洛蘭島。

3.2 經(jīng)驗

歐洲環(huán)北海大型固定式跨海通道的建設(shè)在技術(shù)上都取得了極大的成功,成為世界知名的跨海工程[12]。這些工程的建成通車,對歐洲一體化進(jìn)程,兩岸和沿線的經(jīng)濟、文化交流與發(fā)展,以及歐洲大型跨海通道建造技術(shù)的進(jìn)步都起到了巨大的推進(jìn)作用。其方案研究、工程實施和維護(hù)管理等經(jīng)驗都有極高的借鑒價值。

(1)英吉利海峽隧道

在隧道建設(shè)開始前進(jìn)行了大量的地質(zhì)勘查工作,找到了適合隧道掘進(jìn)的巖層。由于施工技術(shù)的進(jìn)步,采用了可靠的施工機械,施工進(jìn)度和施工期間的安全性得以保證,隧道施工期間總體進(jìn)展順利。盡管英吉利海峽隧道最初是由歐洲隧道公司建設(shè)并經(jīng)營,但自始至終,英法兩國政府一直在財務(wù)、政策等方面給予大力支持。在英吉利海峽隧道籌建階段,英法兩國政府即承諾直至2051年都不再修建第二條固定式跨海通道,保證該項目的唯一性。

(2)大貝爾特海峽通道

由于政府提供信用擔(dān)保,大貝爾特海峽通道得到了比英吉利海峽隧道利率還要低4%的貸款,保證了工程實施和運營維護(hù)的順利進(jìn)行。大貝爾特海峽通道建立“數(shù)字大腦”監(jiān)測運維系統(tǒng),在無須人工檢查的情況下,更好地監(jiān)控橋梁的健康狀況,比如使用無人機技術(shù)進(jìn)行混凝土表面檢查,通過專門的算法進(jìn)行分析,檢測銹蝕、裂縫等損傷情況,節(jié)省了人力物力,從而以更低的成本完成更高效的操作。

(3)厄勒海峽大橋

工程籌備期間,丹麥和瑞典兩國政府與業(yè)主、業(yè)主與總承包商、總承包商與分包商之間都參照菲迪克標(biāo)準(zhǔn)合同模式,簽訂了適用于本工程具體情況的合同,在明確各類風(fēng)險和責(zé)任的前提下,又充分預(yù)留了自由度,保證了設(shè)計與施工單位創(chuàng)造力的充分發(fā)揮。厄勒海峽通道的建設(shè)管理非常成功,為通道按期高質(zhì)量竣工創(chuàng)造了條件。設(shè)計咨詢團隊與業(yè)主管理團隊一起辦公,成功地將項目管理和設(shè)計咨詢團隊融合在一起,提高了信息交流速度和決策的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。業(yè)主還要求所有項目參與人員均須通過管理培訓(xùn),熟悉項目流程,提高管理意識。大橋建設(shè)由丹麥和瑞典兩國政府提供信用擔(dān)保,充分保證了大橋的施工和運營。前期交通量低于預(yù)期,并未對大橋運營造成影響。自2004年開始進(jìn)入盈利狀態(tài),大橋的運營前景十分樂觀。

3.3 教訓(xùn)

(1)英吉利海峽隧道

英吉利海峽隧道采用BOT模式融資,是當(dāng)時歷史上由私營團體籌款的最大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施工程,面臨著巨大的經(jīng)濟和市場風(fēng)險。盡管英法兩國政府一直在財務(wù)、政策等方面給予大力支持,英吉利海峽隧道的運營商仍然無法按照預(yù)定期限收回投資[13]。

在工程籌劃階段,當(dāng)時的承包商過高估計了英吉利海峽隧道的運量[14]。由于經(jīng)濟不景氣,輪渡和航空業(yè)的強勢競爭等因素,英吉利海峽隧道的運量雖然逐年小幅增長,但一直難以達(dá)到預(yù)期。到2018年,實際客運量仍不足1994年預(yù)測量的1/2,而實際貨運量尚不足1994年預(yù)測量的1/10。

(2)厄勒海峽大橋

大橋建成之初缺乏相關(guān)政策協(xié)調(diào),經(jīng)常在海峽兩岸穿梭的人都害怕被丹麥和瑞典兩國雙重征稅,失去當(dāng)?shù)厝讼碛械纳鐣@:蠼?jīng)丹麥和瑞典兩國政府協(xié)商,調(diào)整了相關(guān)政策,使問題獲得解決。

大橋建設(shè)成本高,采用了PPP融資方式。運營企業(yè)設(shè)定的過橋費太高,使很多人寧可從其他地方乘輪渡通過厄勒海峽。

4 大型跨海通道建設(shè)應(yīng)注意的問題

從以上跨海工程的調(diào)研可以看出,歷史上大型跨海工程的決策大都取決于政治、經(jīng)濟、文化及國防等多方面的需要,而不僅僅著眼于經(jīng)濟方面,更不是只考慮盈利。

跨海工程建設(shè)歷史表明,大型跨海通道建設(shè)時機的把握,需考慮資金準(zhǔn)備和技術(shù)準(zhǔn)備兩個主要方面。只有在資金準(zhǔn)備到位,技術(shù)準(zhǔn)備充分的前提下,才能開始跨海通道工程的實施。

盡管當(dāng)時日本經(jīng)濟尚未全面起飛,但為保持國土的完整性,使全國經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展,日本政府下決心,花大力氣修建的這幾條大型跨海通道,對日本經(jīng)濟的全面發(fā)展起到了極大的推進(jìn)作用。

歐洲跨海通道建設(shè)情況與此相似,英吉利海峽隧道、丹麥大貝爾特海峽通道、丹麥—瑞典厄勒海峽大橋等大型跨海通道工程,使西歐各國連成一個有機的整體,有效地促進(jìn)了歐洲一體化進(jìn)程。

隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,對大型固定式跨海通道建設(shè)的需求已十分迫切[16]。港珠澳大橋的成功經(jīng)驗[17-18]、深中通道的開工建設(shè)[19-20],都充分證明我國已經(jīng)完全具備自主建設(shè)大型固定式跨海通道的實力。

從日本、歐洲成體系跨海通道建設(shè)的經(jīng)驗與教訓(xùn)中,可以得出如下結(jié)論。

(1)項目決策應(yīng)從國家整體發(fā)展的角度出發(fā)

從既有跨海通道項目的調(diào)查研究結(jié)果可以看出,任何一個大型跨海通道工程都不是獨立的,必須與地區(qū)、國家乃至洲際鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)緊密結(jié)合,方能對周邊地區(qū)、國家的經(jīng)濟發(fā)展、政治文化交流起到強大的促進(jìn)作用。

大型跨海通道的立項、建設(shè),不僅關(guān)系到兩岸地區(qū)的發(fā)展,而且是一個國家長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分,絕不能僅以項目能否盈利作為主要決策依據(jù)。

大型固定式跨海通道的建設(shè),不僅可起到促進(jìn)兩岸經(jīng)濟、文化交流的作用,更重要的是能夠提高國家綜合實力,推動國家乃至洲際政治、文化、經(jīng)濟的融合與發(fā)展。

(2)建設(shè)資金籌集應(yīng)合理選擇投融資模式

大型跨海通道工程投資大,建設(shè)周期長,資金回收速度慢,在投融資模式的選擇上稍有不慎,會對兩岸地區(qū),甚至整個國家的經(jīng)濟發(fā)展造成嚴(yán)重的負(fù)面影響。

例如日本青函隧道的建設(shè)周期長達(dá)24年,英吉利海峽隧道錯誤采用BOT模式等案例,都為我國今后大規(guī)模工程建設(shè)提供了反面教材。

以往工程經(jīng)驗表明,大型基礎(chǔ)設(shè)施工程,最終在財務(wù)上能夠真正實現(xiàn)盈利的很少,其功能更多的是在國家層面,為國家的政治、經(jīng)濟、文化發(fā)展和國防建設(shè)服務(wù)。因此,這類超級工程必須由國家主導(dǎo),為工程的規(guī)劃、建設(shè)和運營提供強大的政策和資金支持。

建設(shè)資金的籌集,可采用靈活的方式,以國家為主導(dǎo),從地方政府、國有及私營企業(yè)等處籌集部分建設(shè)資金,但應(yīng)以國家信用作擔(dān)保,避免為地方及企業(yè)帶來財務(wù)負(fù)擔(dān),造成負(fù)面社會影響。

(3)項目研究應(yīng)高度重視前期勘察論證

跨海通道工程,應(yīng)充分做好前期勘察和論證,根據(jù)工程實際情況,選擇自動化、信息化、智能化程度高的施工方法,降低施工風(fēng)險,提高施工質(zhì)量,保證工期。

(4)因地制宜確定技術(shù)方案

跨海通道技術(shù)方案的確定,應(yīng)以保證施工安全、工程質(zhì)量和運營安全為原則,綜合考慮地理環(huán)境、地質(zhì)、氣象、水文、航道、路網(wǎng)銜接、工期、造價、技術(shù)條件、防洪、環(huán)境保護(hù)等多方面因素,因地制宜,宜橋則橋,宜隧則隧。同時還要充分考慮運營、技術(shù)進(jìn)步和遠(yuǎn)期需求。

(5)運營維護(hù)方案應(yīng)科學(xué)、經(jīng)濟、有效

大型跨海通道工程運營維護(hù)任務(wù)長期而艱巨,應(yīng)在設(shè)計階段充分考慮各種不利因素的影響,結(jié)合設(shè)計方案和工程實際情況,進(jìn)行運營期風(fēng)險評估,制訂科學(xué)、經(jīng)濟、有效的運營維護(hù)和防災(zāi)救援方案,運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)全方位智能化管理。

5 展望與建議

渤海海峽跨海通道的建設(shè)需求已十分迫切,振興東北,拓展已至飽和的東北-華北、東北-華東陸上客、貨運通道,加強海峽兩岸大型港口及城市的聯(lián)系,都是當(dāng)務(wù)之急。

瓊州海峽跨海通道的建設(shè),不僅要考慮到海南島的綠色經(jīng)濟發(fā)展,而且要充分考慮到整個南海的發(fā)展。以此為基礎(chǔ)測算物流需求,為我國今后幾十年的經(jīng)濟、文化發(fā)展提供有效保障。

大型跨海通道工程的建設(shè),有利于提升我國交通工程技術(shù)、裝備和運營管理水平,加快新技術(shù)、新材料和新裝備的研發(fā)及應(yīng)用,支撐“交通強國”和“科技強國”,還可為將來跨臺灣海峽通道工程的建設(shè)積累經(jīng)驗,為實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興奠定堅實的基礎(chǔ)。