把最好的資源留給人民

劉泉

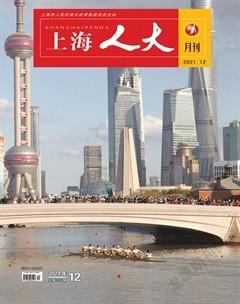

黃浦江、蘇州河(以下簡(jiǎn)稱“一江一河”)是上海的母親河,“一江一河”沿岸地區(qū)是上海近代金融、貿(mào)易和工業(yè)的發(fā)源地,是承載上海國(guó)際大都市核心功能的重要空間載體。市委、市政府高度重視“一江一河”沿岸地區(qū)發(fā)展,持續(xù)推動(dòng)“一江一河”沿岸地區(qū)新一輪規(guī)劃、建設(shè)工作。市人大常委會(huì)發(fā)揮立法的引領(lǐng)和規(guī)范作用,11月25日表決通過(guò)了《上海市黃浦江蘇州河濱水公共空間條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),為推動(dòng)“一江一河”濱水公共空間高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)具有全球影響力的世界級(jí)濱水區(qū)提供堅(jiān)實(shí)法治保障。

堅(jiān)持法治引領(lǐng),明確“生活秀帶”和“發(fā)展繡帶”的建設(shè)定位

“一江一河”濱水公共空間的建設(shè)對(duì)上海建設(shè)令人向往的創(chuàng)新之城、人文之城和生態(tài)之城具有重要意義。《條例》堅(jiān)持以更高起點(diǎn)謀求規(guī)劃升級(jí)、以更高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)建設(shè)管理,對(duì)發(fā)展愿景、規(guī)劃建設(shè)要求等方面作了明確規(guī)定。

提出發(fā)展愿景,確立建設(shè)原則。《條例》根據(jù)黃浦江沿岸地區(qū)現(xiàn)代化國(guó)際大都市發(fā)展能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力集中展示區(qū)以及蘇州河沿岸地區(qū)超大城市宜居生活典型示范區(qū)的規(guī)劃定位,提出了將“一江一河”濱水公共空間建設(shè)成為貫通開放、要素齊全、景觀優(yōu)美、親水舒適、文化深厚、生態(tài)綠色的公共空間系統(tǒng),建設(shè)成為宜業(yè)、宜居、宜樂、宜游的“生活秀帶”和“發(fā)展繡帶”的發(fā)展愿景。為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)這一愿景,《條例》明確濱水公共空間建設(shè)要遵循統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綠色發(fā)展、風(fēng)貌保護(hù)、文化傳承和共享共治的基本原則,并體現(xiàn)整體性、安全性、親水性、可達(dá)性、生態(tài)性等要求;強(qiáng)調(diào)編制與高品質(zhì)濱水公共空間相適應(yīng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和政策。

加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng),提升建設(shè)水平。《條例》總結(jié)這些年“一江一河”濱水公共空間的規(guī)劃建設(shè)經(jīng)驗(yàn),確立了包括專項(xiàng)規(guī)劃、建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃、年度建設(shè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)導(dǎo)則在內(nèi)的濱水公共空間規(guī)劃建設(shè)制度體系。專項(xiàng)規(guī)劃主要明確發(fā)展目標(biāo)、功能布局、標(biāo)志節(jié)點(diǎn)、空間延伸、保障措施;建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃、年度建設(shè)計(jì)劃主要統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè);設(shè)計(jì)導(dǎo)則主要加強(qiáng)對(duì)不同區(qū)段的濱水公共空間以及濱水公共空間內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和商業(yè)配套設(shè)施等的設(shè)計(jì)統(tǒng)籌。

運(yùn)用法治方式,落實(shí)“人民城市”的重要理念

《條例》堅(jiān)持把最好的資源留給人民、把更多的公共空間留給人民的理念,以更高站位促進(jìn)“一江一河”濱水公共空間開放共享,進(jìn)一步滿足人民群眾對(duì)美好生活的向往。

豐富活動(dòng)類型,提升活動(dòng)體驗(yàn)。《條例》鼓勵(lì)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)公眾在濱水公共空間依托相關(guān)設(shè)施開展八類活動(dòng),主要包括:愛國(guó)主義教育和紅色資源傳承弘揚(yáng)活動(dòng);上海城市精神和城市品格宣傳活動(dòng);科學(xué)教育、新技術(shù)展示等科技普及活動(dòng);非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、傳播等活動(dòng);文藝演出、文化展示、書報(bào)閱讀等文化活動(dòng);主題線路游、濱水休閑游等旅游活動(dòng);健身運(yùn)動(dòng)、球類競(jìng)技等體育活動(dòng);散步、騎行、公益集市和親子活動(dòng)等休閑社交活動(dòng)。

多措并舉,提升服務(wù)品質(zhì)。《條例》規(guī)定濱水公共空間應(yīng)當(dāng)合理布局管理服務(wù)、便民服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、指示標(biāo)識(shí)等公益性服務(wù)設(shè)施,為社會(huì)公眾戶外活動(dòng)提供公益性服務(wù);鼓勵(lì)集約化利用濱水公共空間的設(shè)施,加強(qiáng)黨群服務(wù)、便民服務(wù)、宣傳、衛(wèi)生、救援、設(shè)施管理等功能的集中和統(tǒng)籌;鼓勵(lì)沿岸企事業(yè)單位向社會(huì)公眾開放停車位、廁所、母嬰室等設(shè)施。同時(shí),明確在濱水公共空間內(nèi)應(yīng)當(dāng)配套提供滿足開放需求的餐飲、便利零售、文化創(chuàng)意產(chǎn)品和旅游紀(jì)念品售賣、自行車租賃等商業(yè)服務(wù),并可以探索有序發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)、體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)、步行街業(yè)態(tài),提供貼合消費(fèi)需求的商業(yè)服務(wù)。

健全共治機(jī)制,提升共治能級(jí)。《條例》強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)黨建引領(lǐng),積極營(yíng)造濱水公共空間社會(huì)共治的氛圍,推動(dòng)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)公眾以建言獻(xiàn)策、技術(shù)支持、市民巡訪、便民服務(wù)等方式,參與濱水公共空間的規(guī)劃、建設(shè)、開放和管理;鼓勵(lì)沿岸企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)公眾通過(guò)成立共治平臺(tái)、制定共治規(guī)約等方式,健全濱水公共空間社會(huì)共治機(jī)制,提升濱水公共空間社會(huì)共治能級(jí)。

強(qiáng)化法治保障,打造城市治理“新名片”

智慧化、精細(xì)化管理是推動(dòng)上海城市治理模式變革、治理體系重構(gòu)的迫切需求和必然選擇。《條例》以全要素、精細(xì)化為衡量尺度,強(qiáng)化整體和特色的有機(jī)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)“一江一河”濱水公共空間管理全面系統(tǒng)性升級(jí),將濱水公共空間打造成為上海城市治理的“新名片”。

發(fā)揮數(shù)字化治理優(yōu)勢(shì),推進(jìn)智慧化管理。為進(jìn)一步將數(shù)字化治理優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)闉I水公共空間管理效能,《條例》明確依托城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái),利用視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)等技術(shù)和網(wǎng)格化管理等方式,綜合采集生態(tài)環(huán)境、安全運(yùn)行、公共秩序、市容環(huán)境、防洪防澇等數(shù)據(jù)信息,實(shí)現(xiàn)集感知、分析、服務(wù)、指揮為一體的智慧管理。

依托標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,實(shí)行精細(xì)化管理。《條例》要求沿岸區(qū)人民政府應(yīng)當(dāng)按照濱水公共空間相關(guān)規(guī)劃以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,結(jié)合區(qū)段功能、區(qū)位條件、岸線特色,在設(shè)施建設(shè)、活動(dòng)開展、秩序維護(hù)等方面實(shí)行精細(xì)化管理。在設(shè)施建設(shè)方面,明確沿岸區(qū)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)濱水公共空間設(shè)計(jì)導(dǎo)則,對(duì)本轄區(qū)濱水公共空間內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)、規(guī)范;在活動(dòng)開展方面,規(guī)定沿岸區(qū)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門,加強(qiáng)公眾活動(dòng)的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作;在秩序維護(hù)方面,強(qiáng)調(diào)沿岸區(qū)有關(guān)部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)組織開展巡查工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。

完善管理要求,守牢安全底線。在安全保障設(shè)施配備方面,《條例》規(guī)定濱水公共空間內(nèi)應(yīng)當(dāng)配置治安、消防、醫(yī)療急救等安全保障設(shè)施;在濱水公共空間的主要出入口、公共部位和人員聚集區(qū)域,以及易發(fā)生人員跌落等險(xiǎn)情的地點(diǎn),應(yīng)當(dāng)設(shè)置監(jiān)控、防護(hù)設(shè)施,并接入本市治安防控智能化系統(tǒng)。在設(shè)施安全管理方面,《條例》要求對(duì)球類、滑板、輪滑、攀巖和拓展運(yùn)動(dòng)等戶外設(shè)施,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類管理。在大客流應(yīng)對(duì)方面,要求相關(guān)部門建立大客流應(yīng)對(duì)機(jī)制,實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、報(bào)告、預(yù)警,并及時(shí)發(fā)布相關(guān)信息;必要時(shí),依法采取限流、分流等應(yīng)急措施。在活動(dòng)安全管理方面,《條例》規(guī)定進(jìn)行大型群眾性活動(dòng),組織方應(yīng)當(dāng)制定安全工作方案,依法辦理相關(guān)安全許可手續(xù)。

匯民意、聚民智,體現(xiàn)“最大公約數(shù)”的立法價(jià)值取向

“一江一河”濱水公共空間涉及的主體眾多、訴求復(fù)雜。本次立法堅(jiān)持貫徹全過(guò)程人民民主重大理念,廣泛匯民意、聚民智,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方利益,努力尋求“最大公約數(shù)”。

尊重差異:兼顧統(tǒng)一要求與個(gè)性化需要。濱水公共空間全時(shí)段開放是濱水公共空間相關(guān)建設(shè)規(guī)劃提出的明確要求。但《條例》草案征求意見期間,部分沿岸企事業(yè)單位和住宅小區(qū)提出了不同意見。有的小區(qū)業(yè)主提出全時(shí)段開放會(huì)影響小區(qū)居民正常生活和小區(qū)安全;有的學(xué)校認(rèn)為在重要考試等教學(xué)活動(dòng)期間,應(yīng)當(dāng)允許臨時(shí)封閉相應(yīng)區(qū)段;有的企業(yè)則希望增加因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要可以封閉部分公共空間的內(nèi)容。為此,《條例》對(duì)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了完善:明確因沿岸企事業(yè)單位和住宅小區(qū)生產(chǎn)生活、教學(xué)科研等需要,可以在特定時(shí)間段封閉相應(yīng)區(qū)段;增加程序性要求,明確特定時(shí)間段封閉相應(yīng)區(qū)段,應(yīng)當(dāng)經(jīng)沿岸區(qū)工作機(jī)構(gòu)同意,并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門備案后向社會(huì)公布。

分類監(jiān)管:實(shí)現(xiàn)秩序感和煙火氣的平衡。高品質(zhì)濱水公共空間應(yīng)當(dāng)是有著良好秩序與安全管理的空間,同時(shí)也應(yīng)當(dāng)是廣大市民可以便利開展活動(dòng)的空間。《條例》在平衡濱水公共空間管理需要與開放共享需要的基礎(chǔ)上,對(duì)濱水公共空間內(nèi)的行為實(shí)施分類監(jiān)管,規(guī)定遛狗、垂釣、放風(fēng)箏、燒烤、跳廣場(chǎng)舞以及進(jìn)行滑板、輪滑、無(wú)人機(jī)飛行等活動(dòng),應(yīng)當(dāng)在特定區(qū)域、時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行,并符合活動(dòng)秩序要求;吸煙應(yīng)當(dāng)在指定的吸煙點(diǎn)進(jìn)行;并對(duì)損壞安全標(biāo)識(shí)和指示標(biāo)識(shí)等設(shè)施,非機(jī)動(dòng)車進(jìn)入非市政道路的漫步道、跑步道,沿岸捕撈等八類行為予以禁止。