人工智能技術在高速公路分布式能源系統中的應用

符養斌,劉雄偉

(山西省交通新技術發展有限公司,山西 太原 030012)

0 引言

在國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》[1]中,提出了我國人工智能技術的戰略發展步驟:2025年人工智能基礎理論實現重大突破,2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平。文件對人工智能的不同應用領域與場景,也分門別類做了詳細規劃,針對能源領域,提出了“建設分布式高效能源互聯網,形成支撐多能源協調互補、及時有效接入的新型能源網絡,推廣智能儲能設施、智能用電設施,實現能源供需信息的實時匹配和智能化響應”的要求與目標。

分布式能源系統作為傳統能源體系的替代與補充,因地制宜靈活采用不同策略,利用不同形式能源的特點與耦合性,提高能源利用的效率。其并不是不同形式能源的累加,而是在不同供能單元之間進行協調、控制與優化。因此,與傳統能源相比,分布式能源系統在運行控制與優化方面提出了更高的要求,需要考慮多種能源的耦合特性,以實現最優控制。依靠傳統的建模與分析方法難以應對多能互補、深度耦合的應用場景要求。在這種情況下,通過人工智能技術對能源系統運行中產生的海量數據進行分析,從中挖掘出隱藏在大數據背后的巨大價值,并將其應用于分布式能源系統的控制、優化與運行管理,有著非常積極的意義。

1 人工智能技術

人工智能技術是一門基于計算機科學的綜合性學科,綜合了數學、生物學、心理學、語言學等不同領域的知識與理論,用于開發具有和人類智能相近的計算機系統。

自1956年“人工智能”的概念首次提出后,人工智能技術的發展迎來了一次又一次的高峰與低谷。人工智能技術一方面表現出巨大的應用潛力,另一方面卻由于計算機性能、專家系統的應用局限等原因,未能真正意義上得到廣泛應用。

2006年,隨著神經網絡技術的進步與“深度學習”概念的提出[2],掀起了最新一輪的人工智能熱潮。在傳統的研究算法中,更注重“模型”而非“數據”,深度學習則著重于從數據中挖掘價值,從而擺脫傳統研究算法的桎梏,在更多場景下得到廣泛應用。與此同時,蓬勃發展的信息技術產生的海量數據,也為人工智能提供了足夠的可供分析的素材。大數據技術的進步與人工智能技術的迅速發展息息相關,兩者相互推動、密切相關、相得益彰。

目前,以深度學習為代表的人工智能技術,被廣泛應用在自然語言處理、圖像識別、語音識別、無人駕駛、智能制造等各個領域中,推動與促進各個行業向智能化方向迅速發展。

2 高速公路的分布式能源系統

山西省于2016年4月26日發布了《推進城鄉采暖“煤改電”試點工作實施方案》[3],將高速公路服務區(收費站管理辦公區)作為全省采暖“煤改電”試點單位,結合各地實際和不同方式技術經濟特點,因地制宜通過采用空氣源熱泵、蓄能式電暖器、熱庫、地源熱泵等形式進行“煤改電”改造工作。

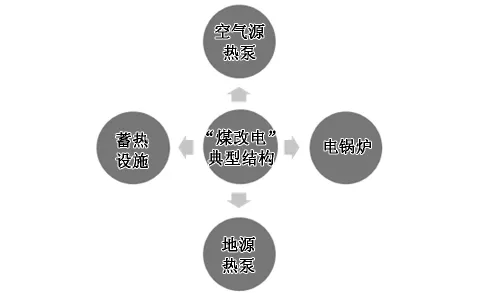

目前,山西省內高速公路服務區、收費站管理辦公區的取暖設備,均已由傳統燃煤鍋爐改造為上述一種或幾種不同形式有機組合的電采暖設備[4],如圖1,為治理霧霾天氣、促進電采暖產業發展、消納省內富余電力、提升全省城鄉電氣化水平起到了積極作用。

圖1 山西省高速公路服務區煤改電的典型結構

與傳統的燃煤鍋爐相比,電采暖設備對能源價格更為敏感,需要根據不同供能設備的特點,結合外部環境溫度因素以及電力部門的峰平谷分時電價政策,制定合理的控制策略,才能保證系統在經濟、高效的條件下,為用戶提供舒適的冷、暖供給。然而,由于分布式能源系統的復雜性,在實際運行中,通過現有理論或公式往往無法提供有效的運行策略,因而大部分情況下,電采暖設備都工作在較為簡單的運行策略下,通過人工干預或簡單的自動控制算法進行啟動、停止與參數調節,無法真正實現經濟高效的運作。

另一方面,電采暖設備工作在北方的寒冷氣候中,其穩定、可靠運行對用戶而言非常重要,是用戶生產生活的基本保障。在這種情況下,如果能對設備可靠性進行分析與預測,提前判斷設備發生故障的概率,及時進行設備維護保養,以降低故障率,對提高供暖可靠性,提升用戶體驗都有著非常積極的意義。

人工智能在處理模糊邏輯方面具有先天優勢,不依賴專家系統與物理模型,可以通過對海量歷史數據的訓練,在能耗預測、用能調度以及預測性運維方面,有針對性地解決上述問題。

3 人工智能在高速公路分布式能源系統中的應用

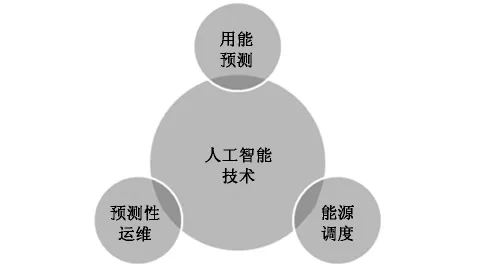

人工智能技術是設備智能化的核心技術之一[5],通過機器學習、深度學習等手段,有針對性地解決分布式能源系統中的模糊邏輯、多維數據、非線性問題。在山西省高速公路服務區的分布式能源系統中,人工智能技術主要用于解決能耗預測、能源調度以及設備運維的問題,如圖2。

圖2 人工智能技術在分布式能源系統中的應用

3.1 人工智能技術在用能預測中的應用

能源生產的成本與負荷、價格、政策、天氣等多種綜合因素相互關聯,且能源從生產到消耗之間存在一定的滯后性,傳統的模型很難建立精確的用能預測模型,來有效降低用能成本。而一旦缺少了對未來用能情況的精確預測,往往會導致分布式能源系統效率的降低。人工智能在回歸分析方面有其天然優勢,利用這一優勢,可以很好地從分布式能源系統的海量歷史數據,無需建立對象的精確模型,而僅僅是通過不同維度復雜的歷史參數,來擬合負荷與其影響因素之間的非線性關系,從而對用戶未來用能情況進行建模與預測。

3.2 人工智能技術在優化能源調度中的應用

針對設備多樣、結構復雜的分布式能源系統,不同類型的供能設備間的相互耦合,能源時空不同步的特征,都導致數據復雜、結構模型不精確,且具有隨機性和強耦合性的特點[6]。由于無法建立精確的模型,難以對多變量進行定量分析與優化,導致采用傳統方式,難以達到智能化要求。針對這樣的情況,人工智能技術基于其先天對大數據特征分析的優勢,可以利用人工神經網絡,基于歷史數據對能源運行數據進行分析,在無模型系統、缺少專家知識決策的條件下,解決復雜網絡的有約束優化問題,從而實現模糊邏輯下能源調動的合理性,在保證能源系統滿足用戶舒適性要求的前提下,通過多種供能設備的合理調度與分配,降低用能成本。

3.3 人工智能技術在預測性設備與維護中的應用

預測性維護是人工智能在分布式能源系統中應用的另一個重要場景。對于高速公路分布式供暖設備[7],在嚴寒天氣下,設備故障的事后維修,給服務區的生產生活帶來極大不便,除非必要,應盡量避免。預防性維護是指根據制造商建議,定期、定時對設備進行維護與保養,但不同設備由于其工藝差異、工作工況等區別,其運行可靠性與故障率可能存在明顯的差異,這是預防性維護無法解決的問題。通過基于人工智能技術的預測性維護策略,可以有效彌補事后維修和預防性維護的不足。

預測性運維系統,基于歷史數據進行機器學習與深度學習,不依賴專家知識與復雜的物理模型進行決策,系統具有較強的穩定性,數據波動對模型影響小。通過預測性運維策略,可以對設備進行分級維護,并構造維護策略數據庫,根據不同分級策略對設備進行維護,在設備尚未失效的情況下,也可以預測其剩余壽命與故障率并及時作出反饋。

4 結論

在智慧能源理念的大力倡導下,分布式能源以其接近用戶、充分利用能源的耦合特性提高能源利用效率的特點,在高速公路等工商業場景下得到日益廣泛的應用。但由于分布式能源系統先天的復雜性,在建模、控制與優化方面,采用傳統的控制策略與方法,很難達到預期目標。另一方面,能源設備設施的可靠與安全運行,對分布式能源系統而言至關重要,傳統的“事后運維”與預防性運維策略,往往難以實現設備故障的及時預警與維修,從而給用戶用能帶來不便,甚至可能影響能源用戶的生產生活保障。

人工智能技術以其與大數據緊密結合的天然優勢[8],結合以深度學習為主的人工智能神經網絡算法,在缺少精確模型與專家知識支持的條件下,通過深度學習、強化學習、遷移學習等智能算法,以大數據為依托,不斷實現自我改進,逐步建立基于特定目標的優化模型,建立針對不同環境、不同條件下的分布式能源系統最優化運行策略。類似地,利用人工智能技術,對能源設備多維度的歷史運行數據進行分析與訓練,結合聚類、隨機森林等機器學習的方法,可以實現對能源設備設施的工況檢測與壽命預測,提高對設備故障預測的精度與準度,逐步實現能源設備的預測性運維,以提高設備利用率、降低運維成本、提高能源用戶的滿意度。

綜上所述,人工智能技術作為國家戰略之一,在能源領域得到日益廣泛的應用。人工智能技術的應用,可以為分布式能源系統提供更有效的運行與控制策略,為能源設備設施提供預防性運維策略。