博雅斯基的建筑教育之路 Ⅴ

文/圖:劉延川 言川建筑(YCA)創始人,主持建筑師

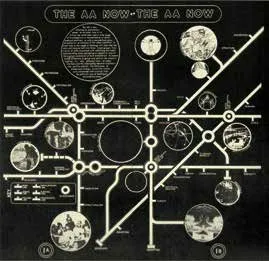

13.AA 選舉

就在IID 獲得成功的時候,AA 的命運則墜入了深谷,到了幾乎關閉的最危險時刻。正是這場危機,讓博雅斯基把他畢生的事業從IID 轉換到了AA 的軌道上,并在此后20 年付出了全部努力,直到生命的最后一刻。

這是一場持續了十年爭議導致的危機,根本原因是AA 如何應對英國戰后的國家政策和RIBA 關于建筑教育的改革(具體內容已經在《博雅斯基的建筑教育之路1》中做了較為詳細的介紹,此處不再贅述)。1961 至1965 年擔任AA 校長的威廉·艾倫是RIBA 官方文件的起草者之一,他支持AA和帝國理工學院的合并。繼任的校長約翰·勞埃德和理事會也支持合并。在兩任校長的推動之下,AA 和帝國理工學院在隨后的十年間展開了多次談判,但始終無法達成共識。1970 年帝國理工終止了談判。

在其他學校都遵循國家政策的情況下,AA 作為一所私立學校,不能得到政府的資金支持,只能用學生的學費辦學,日益面臨巨大的生存壓力,逐漸陷入了財政危機。校長和理事會也在尋求和其他學校合并,但隨后的這些談判也都沒能成功。AA 理事會認為學校無法維持下去,時任理事長,英國現代建筑和女建筑師的先驅簡·德魯(Jane Drew)已經做好了關閉AA 的心理準備。

帝國理工學院是英國非常著名的高等學府,但卻沒有建筑學院。AA 是英國歷史最悠久,實力最強的獨立建筑學院。以常理來說,強強聯手對雙方都有百利而無一害。明明可以雙贏的結果,為什么無法達成一致?主要原因在于AA的基因和它的權力結構。

AA 成立于1847 年,有兩位創始人,分別是19 歲的查爾斯·格雷(Charles Gray)和24 歲的羅伯特·克爾(Robert Kerr)。當時英國沒有專業的建筑教育體系,而是采用學徒制。同時代最成熟的建筑教育是巴黎美院的布扎體系。當充滿著自由主義精神的英國人,試圖拋棄本土的傳統做法,另起爐灶建立一套新的專業教育方式的時候,他們本能地出于對歐洲大陸的警惕,并不愿意照搬布扎體系。在兩位創始人看來,建筑是藝術,而藝術的本質不是掌握知識和操作技巧,而是獲得發明、幻想和創造的力量,這種能力不取決于外在的力量,而基于自我教育。因此,他們創立的不是一個學校,而是一個自我教育的互助組織,類似一個俱樂部。活動內容是會員之間的意見交換、論文閱讀、設計的相互批評,而不是聘請專業教師教他們怎么做設計。

隨著時代發展,AA 也做出了一些調整,1890 年創辦了夜校,1901 創立了日校。1920 年把聯盟改組為公司,第一次接納女會員,夜校關門,日校課程被改為5 年,聯盟理事會和學校的基本架構確立。此后100 年中,隨著社會發展,AA 教學體系和課程結構經過了多次變革,聯盟和學校的權力結構也有所調整,但始終維持民主制度。

然而,民主有不同的形式,不同的形式代表了不同的權力結構。在AA 看似平靜的制度安排下,也出現了幾次或者不動聲色,或者驚心動魄的權力結構變化。正是學校中不同群體的權力關系和他們所代表的民主形式之間的斗爭,導致了AA 和帝國理工學院的談判破裂。

1972 年,作為AA 當年生存危機的親身參與者,查爾斯·詹克斯寫了一篇名為《125 年的準民主》的長文,對AA 自從成立以來的權力關系、運行機制和1971 年AA 選舉做了非常詳細的介紹,其中充滿了大量的故事和關于在AA 運行的不同民主制度的評價。我擇要簡述如下:

AA 的兩位創始人和早期會員確立了一些原則:象征性的收費、幾乎免費的教學、不能有秘密委員會,管理權對所有會員開放并由選舉決定。在此后的50 多年里,AA 一直實行這種參與式民主(participatory democracy)。為了保證這些基本原則能被貫徹下來,AA 還制定了一些細則,關鍵的條款有兩條:保證學生決定自己的學術追求的權利;事務由委員會(Committee)管理,但須經全體成員批準。

1905 年,在日校創立四年后,學生數量達到250 人。這時,AA 聘請了老師,也接受了RIBA 的審核和認證。出于某些原因,管理團隊的名字從委員會(Committee)改名為理事會(Council)。精英民主(elitist democracy)呼之欲出。這時的權力被劃分給四個群體:選舉產生的理事會,學校,具有投票權的會員以及專業的教師團隊或學術委員會。1920 年,為了避免巨額稅收的負擔,AA 以務實和經濟因素的考量,把自己改組為有限慈善公司。改組后,四方權力體系正式化和合法化。AA 就不再只是“學生自己的事業”。

詹克斯認為,這次改變有很大的弊端,他甚至用浮士德出賣靈魂和魔鬼做交易來比喻這次改組。他指出,這次改組有兩個沒有被注意到的損失。首先,教師因為有薪水,所以無法再擔任理事會成員或在管理團隊中擁有有效發言權;其次,如果事情變得太不合常規,慈善專員可以在短時間內關閉學校。但潛藏的危機并沒有立刻顯現,直到18 年后。

1938 年,AA 遭遇了一場嚴重的教育危機。原因是AA 從1913 年開始采納的布扎體系和年輕學生對學習現代建筑的愿望沖突。在爭論中,學生堅持兩點:有權表達自己的學習內容和方式,學生可以參加理事會。教育委員會則對學生持有的立場感到震驚。因此威脅學生,要么退學,要么放棄選舉權。AA 就此議題組織了一次投票,以976 票贊成,358 票反對的結果剝奪了學生的選舉權。詹克斯認為選舉結果和投票人的階級對應:AA 會員是上層階級,投票反對作為無產階級的學生。這次投票的結果顯示,AA 放棄了在 91 年前成立時的參與式民主原則,朝著所有其他大學的方向邁進了精英主義體系。

20 多年后,AA 和帝國理工學院的合并議題形成了新的危機。1964 年,AA 就合并與否舉行了一次投票。結果顯示,會員們以 646 票對 319 票贊成合并,學生們以 103 票對 45 票反對合并。但是學生的投票僅僅是象征性的。他們的人數遠少于會員,投票結果僅供參考。盡管如此,一個群體把自己的欲望強加給另一個頑固的群體依然十分困難。學生和教職員工人數少,但團結一致,而且在學校發揮重要的作用。會員人數多,但卻分散,也不可能像學校那樣,以相同的方式參與合并。所以,反對與帝國理工學院合并的反對聲不斷增加,直到學校重新組建了一個名為“學校社區(School Community)”的政治單位,跟理事會和會員進行對抗。學校社區給理事會施加壓力,以維護學生的少數剩余權利:堅持學生在確定課程、雇用和解雇員工以及評判自己方面有部分發言權。帝國理工學院無法接受這些最低限度的權利,所以中斷了談判。

詹克斯認為“很難相信這種部分的學生權力會對任何人產生任何影響,但我想它表明了一些自由可以帶來更多自由的方式以及每個人都理解這一點的事實。”1如果換一個視角,按照參與和帝國理工談判,后來辭職的校長約翰·勞埃德的說法,在隨后和其他大學的談判中,有人私下跟他說,AA 是一個不可談判的機構,其不斷變化的意見和個性使其無法體現“談判”這個詞的正常意義。

1970 年2 月5 日,在帝國理工學院正式宣布合并談判中止兩天后,大約四百名學生、教職員工和各種朋友聚集在餐廳里。在地下小圈子里被稱為布爾什維克的激進派呼吁靜坐并罷免校長和理事會(Council),但穩健派的意見占了上風,于是大家通過了兩項決議,支持現任校長約翰·勞埃德(John Lloyd)繼續擔任校長,但要求把現有的權力結構轉移到學校社區的行政人員身上。然而,約翰·勞埃德和理事會的另一位負責人約翰·丹尼斯(John Dennys)并不理會學校社區,他們繼續和其他大學進行初步討論合并。他們的行動并沒有告訴學生和教工,而是私下秘密進行的,這又與 AA 創始之初要求不能有秘密委員會的原則背離。

學校社區的行政部門實際上沒有真正的權力。幾周之后,學校社區陷入混亂。到了二月底,社區只剩下了50 人,組織混亂,沒有執行官。在外人看來,這就是一群暴民(Mobocracy)。在開完了最后一次冷漠和幻滅的會議之后,學校社區自我消亡。

此時發生了一個偶然的荒謬事件,讓局勢反轉。一位名叫托尼·韋德 (Tony Wade)的教師是參與式民主和學校社區背后的主導力量之一,他和校長約翰·勞埃德公開沖突并質疑他的政治觀點。恰好在此時,由于信奉蘇布德(Subud)教派2,校長把自己的名字從約翰改成了邁克爾。托尼·韋德油印了一些傳單,引用了俄國神秘主義者葛吉夫 (George Gurdjieff)3的言論,大意是 “除了精英之外,所有的人都是機器”。然后他既沒評論,也沒簽名,就廣為散發。這就把爭論轉化成了宗教斗爭。為什么托尼·韋德不敢在這些神秘的聲明上簽字?他怕被趕出去嗎?不管是什么原因,托尼·韋德被趕出了學校。

學生會要求邁克爾·勞埃德重新考慮解雇,教工協會也提出了這一要求。但學校缺乏實權。邁克爾·勞埃德則拒絕考慮多數人的意愿,堅持自己具有做出個人決定的權利。之所以帝國理工學院不能接受AA,是因為學生和教職員工要保留在教師的聘用和解雇方面的發言權。在真正到了緊要關頭時,學校自己都沒有這樣的權力了。這實在是莫大的諷刺!這段痛苦的經歷讓反對合并的人員調整了目標,他們成立了一個教工協會(Staff Association),主要目的是審查解雇員工的方式。

到了1970 年12 月,校長、理事會主導的和其他18 個學校的談判也都失敗,學校即將關閉。邁克爾·勞埃德在學校會議上公布了這種情況。在危機面前,參與式民主發揮了作用。一天之內,有168 人簽署了一份聲明,堅持AA 應該獨立于其他機構,并且繼續運營而不是關閉。

羅伯特?克爾

博雅斯基

查爾斯?詹克斯

肯尼斯?弗蘭普頓

博雅斯基1975 年的AA 課程結構圖

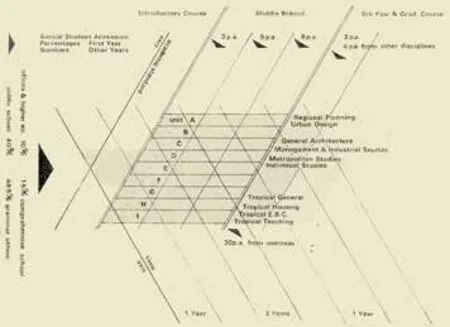

約翰勞埃德1968 年的AA 課程結構

理事會中有一個名為“游擊隊(Guerrillas)”的派系,他們把這份宣言作為推行他們長期計劃的綱領。“游擊隊”派要求成立一個由理事、教職員工和學生組成的特別委員會(Special Committee),從理事會和校長手中獲得權力來有效管理學校。

在詹克斯看來,“游擊隊”派的建議依然背離1847 年的民主原則。因此他和馬丁·波利(Martin Pawley)以及其他秘密人物計劃從理事會進行革命性的接管,恢復 1847 年的民主。他們計劃把接管這一天定在1971 年2 月1 日,還設計了一個革命性的儀式:握緊拳頭并舉起小指。他們還寫了一份宣言,開頭就充滿了革命氣息:“1908 年2 月1 日,葡萄牙國王和王子被處決:1960 年2 月1 日,在美國北卡羅來納州格林斯博羅,發生了第一次學生靜坐。”

然而,情況再次發生變化。1970 年12 月21 日理事會召開了會議,確定以即時進化(instant evolution)而不是革命的方式進行自我變革。理事會認同“為了改變基本法,學校社區有權決定其政策,決定其員工、學生和管理形式,決定其未來的財務計劃和方法”。詹克斯、馬丁·波利和彼得·庫克經過考慮,加入了理事會成立的特別委員會。他們的舉動被更激進的“布爾什維克(Bolsheviks)”塞德里克·普萊斯、邁克爾·格利克曼(Michael Glickman)和詹姆斯·斯特林等人視為不堅定的“孟什維克(Mensheviks)”。布爾什維克派預言妥協必將失敗,在布爾什維克接管學校之前的這段時間,孟什維克將扮演滑稽的角色。

布爾什維克的預言成真。詹克斯等人出面和校長邁克爾·勞埃德談判,讓他休假或者接受買斷合同之類的做法。但邁克爾·勞埃德不想當替罪羊,堅持要按原來簽訂的合同執行。邁克爾·勞埃德不是孤軍奮戰,他也有一些支持者。事情陷入僵局之后,詹克斯等人秉承“既然不能打敗他,那就團結他”的原則,邀請邁克爾·勞埃德加入特別委員會,共商大計。但這一招還是不靈,經過兩天的優柔寡斷的談判,事情依然無法推進,最終結果是所有人都退出了特別委員會。

到了這個時候,學校社區開始發揮作用。1971 年1 月13日,學校社區召開大會,近 300 人出席。接受了以前組織混亂的教訓,重組了特別委員會作為執行機構,在之后的三個月里,學校社區在規模、精神和功能上都形成了一個可行的參與式民主機制。這樣一來,活力和創造力令人震驚,一天內就成立了各種委員會,來執行所有可能的省錢措施。學校預算委員會展示了節省7 萬英鎊的方法,新呼吁委員會、長期財務委員會、學術結構委員會、教職員工任命委員會、研究生院系委員會也都各司其職。在這三個月的時間里,大約有 200 人(主要是學生)積極參與了學校的創建和運營。

詹克斯評論道:隨著參與式制度的出現,關于政治的知識、技能和愿望被打散了,學校不再有任何單一的領導者或固定的組織結構。這就好比游擊戰,不可能由于某個人被攻擊而被壓制。如果某一名學生因政治活動而筋疲力盡,另一名學生就會擔任相對相同的角色。它的效率和能量十分驚人,潛力無限。

最終特別委員會起早了一部新的基本法,重新調整了權力結構并且讓學校社區合法化。在這個過程中,大家提出了二十多種不同的管理模式,有無政府主義計劃、馬克思主義計劃、委員會管理計劃、專家管理和所謂的中立者管理;還有輪值計劃,每個人都會在某個時間進行統治。經過公開的辯論的過程,大家逐漸對什么是可能的和可取的有一個現實的了解。

在新的基本法起草過程中,AA 學生和教工組織了尋找新領導人的活動。1971 年春天,選校長委員會提名了兩名候選人。一位是當時在普林斯頓大學任教的肯尼斯·弗蘭普頓,另一位就是博雅斯基。

弗蘭普頓是著名的歷史學家和理論家,他早年在AA 學習(1950-1956),也曾在AA 任教(1961-1963),是十分了解AA 歷史和文化的候選人。他把課程視為一個意識形態平臺,為 AA 設計了一個整合社會經濟探究和設計教學法的教育計劃。博雅斯基則直接從 IID 暑期課程的模型中汲取靈感,承諾提供和菜單類似的多樣化、國際化建筑課程。4

學校社區發起的參與式民主活動最終獲得了共識。1971 年 6 月,AA 形成了理事會、學校和學術委員會的三權安排,并設有一名主席(chairman)。在當時舉行的典禮上,兩位候選人分別發表了演講。根據格雷厄姆·沙恩(Graname Shane)的回憶,現場氣氛熱烈。他和彼得·庫克以及 Archigram 的所有成員都支持博雅斯基,庫哈斯則選擇了肯尼斯·弗蘭普頓。5

博雅斯基勝出,成為AA 主席。

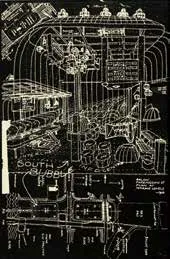

14.變革AA

6月的競選演講距離第二屆IID暑期課程開班只有幾個星期,因此博雅斯基上任之后的第一件大事,不是對AA 進行大刀闊斧的改變,而是按照原定計劃,在AA 的空間中把IID暑期課程辦好。在他上任的第一年中,沒有大動作。這一學年結束以后,博雅斯基又快速地切換身份,主持了第三屆,也是最后一屆IID 暑期課程。

和第一屆相比,1971 年和1972 年的第二、三屆IID 課程逐漸成熟,積累了很多經驗。每一年都有建筑教育相關的講座和討論,特別是第三屆,來自多倫多大學的四位學生介紹了多倫多大學從1968 年開設的“開放式”課程,其主旨是鼓勵每個學生發展自己的課程。這場論壇由博雅斯基主持,演講的內容跟他思考的問題高度相關,他在討論中發表了很多對建筑教育,課程設置的見解。第三屆結束以后,IID 停辦。博雅斯基把全部精力全都放在了AA。

IID 對博雅斯基和AA 都具有十分重要的意義。1974 年,當博雅斯基被問到“建筑學校應該是什么”的時候,他回答說:“我試圖將自己的精神和IID 的風格帶入這個地方(AA)”。6

博雅斯基之所以在擔任AA 主席后沒有立刻停辦IID,很可能是他當時還沒有徹底理清執行層面的各種問題,他需要IID 這種短期課程對他的想法進行測試,類似中國改革開放要先在特區進行試驗。試驗的結果打消了他的疑慮。從1973 年秋季開始,博雅斯基真正放手開始進行變革。這些變革中,最核心的一項就是跟教學密切相關的單元體系(Unit System)。

單元體系不是博雅斯基的發明,他是在前人的基礎上對這個模式做出了調整。為了理解博雅斯基對單元體系進行調整的意義,還是需要回溯AA 的歷史。

1936 年,時任AA 校長(principle),傾向現代主義的蘇格蘭規劃師羅斯(E.A.A.Rowse)創設了單元體系,目的是為了改變AA 從1913 年以來采用的布扎體系。布扎體系的教學模式是學年制,每學年分別學習相應的內容,從一年級到五年級循序漸進。強調對古代經典建筑的學習,采用個人主義的工作方法。羅斯開創的單元體系的教學模式則是把學生垂直整合為15 個單元,鼓勵團隊合作,項目分析和研究方法。這種方式更能適應學習城市規劃學科和現代建筑。

事實上,這種教學模式的突變,在當時就引起了很大的爭議。前文已經提到,1938 年,由于學生和理事會關于現代建筑和布扎體系的爭論,引發了AA 的民主制度危機。斗爭結果是兩邊各有損失:支持布扎教學的理事長辭職,學生則被剝奪了投票權。隨即二戰到來,危機暫時平息。二戰期間,AA 搬出倫敦,直到1945 年1 月才重新回到貝德福德廣場(Bedford Square)。二戰結束后,學生關心的都是很現實的住宅、學校等城市重建的問題。這時候,學年制的高效性更有優勢,于是學年制又恢復了生機,一直持續到了1960 年代中期。

但這時的學年制,并不是1936 年羅斯改革前學年制的簡單恢復,而是融合了單元體系之后的迭代版本。具體而言,除了一年級和五年級,其他的每個年級又被分為很小的單元,每個單元有一個主管,每個年級還有一個年級主管。在這個模式下,單元是學年制的配套工具。改變教學模式后的單元,也不是布扎體系下的工作室,倒是和現在中國一些建筑學院采用的學年+工作室模式有些類似。

1961 至1965 年擔任AA 校長的威廉·艾倫就是這一模式的推崇者,他相信技術,追求效率。但這種教育模式的弊端和現代建筑的缺陷同時存在,到了1960 年代中期,僵化的現代建筑已經不得人心,1966 年文丘里出版了《建筑的復雜性和矛盾性》,羅西出版了《城市與建筑》,批判和反思現代建筑思潮的大幕已經拉開。

1969 年格雷厄姆?沙恩的作業

1971 年皮爾斯?高夫的畢業設計

1972 年亞歷克斯?馬歇爾的畢業設計

1972 年保羅?謝菲爾德的畢業設計

1975 年亞歷克斯?沃的設計作業

1966 年繼任校長的約翰·勞埃德,在前文關于AA 選舉的語境下,似乎是個反面角色,但實際情況并沒有這么簡單。在AA 出版的《持續實驗》(Continuing Experiment)一書中,勞埃德的文章緊接在詹克斯的文章之后,從他的角度對當時的情況進行了回應。事實上,對AA 過于指向強調效率和技術的現代建筑教育的改變,是從勞埃德開始的。

勞埃德已經認識到AA 的課程結構過于僵化,和個人主義的解決方案不能兼容,也阻礙了個人選擇的基本權利。這一點,在AA 是由學生創立的背景下,更是不能接受。因此,勞埃德在一年級和五年級基本不變的情況下,把二、三、四年級的學習合并,變成垂直的單元,由每個單元的負責人自行制定課程大綱和工作方法。學生可以自由選擇不同的單元,并且學生的意見也可以對課程結構產生很大的影響。但諷刺的時,勞埃德還沒有見到課程結構改革的成果,就因為合并事件導致的危機而辭職。

博雅斯基上任以后,在校內組織了一系列會議,和師生一起對勞埃德的課程模式進行了評估。大家都認同勞埃德的模式具有高度民主性質,堅持讓學生對自己的教育過程負責,也是非常可取的原則。7

但是,當時的課程也有很多問題。首先是民主制度導致了課程的碎片化,原有的基本課程和博雅斯基新設立的課程,讓學生陷入困惑。二到四年級的課程中,學生從一個單元轉到另一個單元會讓情況變得十分復雜;此外,還有不同單元人數差別太大的問題,有的單元有100 多學生,有的只有30 個。沒有采用單元系統的一年級和五年級也各有各的問題,一年級人數太多,很難統一指導;五年級的學生過于獨立,優秀作品令人驚艷,但也出現了老師完全不了解自己學生的情況。博雅斯基上任一年以后,一位擔任二到四年級垂直單元的導師甚至認為這套單元系統徹底失敗,應該取消,重新采用學年制。

在充分的對話之后,博雅斯基對課程改革的方向已經了然于心。1972 年,最后一屆IID 暑期課程結束之后,他在AA 的教學體系改革正式啟動。博雅斯基把單元系統擴展到每一個年級,二年級和三年級構成中級學院(Intermediate School),四年級和五年級構成證書學院(Diploma School)。每個學院都有若干個單元,二、三年級學生按照單元來組織學習的內容,四、五年級也是這樣。

一年之后,博雅斯基又建立了通識單元(General Studies Unit),技術單元(Technical Studies Unit)和溝通單元(Communications Unit),形成為設計課單元體系服務和支持的結構。這三門課程多次更名,但基本內核至今不變,通識課主要學習理論和歷史,技術課學習結構、構造、材料等知識,溝通課學習的內容是繪圖、攝影等各類視覺媒體。同時,博雅斯基又把IID 大受歡迎的“簡介周(Introduction Week)”引入AA,作為單元體系的重要組成部分。以設計課為主的單元體系和支持類三門課程的架構組合,為日后大放異彩的輝煌成果奠定了堅實的基礎。

在單元體系下,每個單元的主持人稱為“大師(master)”,這種頭銜來自包豪斯。所有的老師沒有教授、副教授、講師或助教的職稱頭銜,一律稱為教師(tutor)。單元體系的運行依靠雙向選擇的機制,在每學年開始的“簡介周”,每個單元的教師要向所有的學生介紹未來一學年的大綱,吸引優秀的學生。學生聽完了所有單元的介紹,選擇自己心儀的單元,然后和這個單元的教師面談。如果面談被拒,學生無法進入心儀的單元,于是只能去找第二志愿的單元面談,如果那些單元已經滿員,則要接受去那些雖然不喜歡,但還有名額的單元。在水平相對較差的單元,學生被淘汰而不能畢業的風險會大大增加;對于老師來說,如果自己的大綱不夠有吸引力,可選擇的優秀學生就少,做不出好作品的風險增大,第二年就處于更加不利的位置。

每個單元的學生數量不多,一般是十幾個人。在巨大的競爭壓力下,教師和學生必須團結協作,師生之間的關系也遠比一般學校的密切很多。這樣一來,就在現代建筑教育模式的基礎上,保留了一些更古早的學徒制的色彩。此外不設職稱體系的平等做法,也為很多優秀的年輕教師提供了挑大梁的機會,師生年齡相差不大,往往是亦師亦友的關系,這就更能互相激發對方的靈感。實際上,博雅斯基不喜歡年紀大的教師,他聘請的都是三十多歲,視野開闊,精力充沛,充滿激情的年輕教師,正是這一批年輕人,塑造了AA 的黃金時代。

單元體系的關鍵之處,在于教師的合同都是一年一簽。一位教師,不論之前做出了多好的成績,只要本單元學生的設計質量下滑,或者大綱喪失了吸引力,都面臨著進入缺乏優秀學生——設計質量下降的惡性循環,在這種情況下,就會隨時面臨下一年被解聘的情況。這種壓力,逼迫每一個教師必需使出渾身解數,一點也不能放松。這一套淘汰機制,很有些社會達爾文主義的色彩。但在AA,這是自由主義者自己的選擇。為了避免強極易折的弊端,深諳人性的博雅斯基還設計了一個休息的機制。當某位教師實在過于疲憊,可以申請保留所在單元的番號,休整一年,在殘酷和激烈的競爭重壓之下,得以稍事休息,上場再戰。

這種提供了多元課程,雙向選擇的機制,正是博雅斯基一直推崇的建筑思想的市場。博雅斯基是這個市場的經營者,他精心地選擇和調配,讓這個市場中的商品,既保持著足夠的多元化,又不至于變成碎片化的路邊攤。在這個市場中,買賣雙方都竭盡全力。最終涌現了大批思想成果,共同造就了AA 的巔峰時代。

(未完待續)

注釋:

1.Charles Jencks,125 Years of Quasi Democracy.A Continuing Experiment,edited by James Gowan,The Architecture Press Ltd.1975,p149-162

2.Subud 是Susila Budhi Dharma的首字母縮寫,是由Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo 在1920年代始于印度尼西亞的一項國際跨宗教信仰運動。

3.喬治·伊凡諾維奇·葛吉夫 (George Gurdjieff),簡稱「葛吉夫」,20 世界初頗具影響力的前俄國神秘主義者、哲學家、靈性導師、亞美尼亞作曲家、作家、舞蹈家,同時也是希臘后裔。青年時期性好冒險。1922 年于法國創立「人類和諧發展機構」。曾在法國、俄羅斯、美國活動過。

4.Irene Sunwoo,IN PROGRESS:THE IID SUMMER SESSIONS,edited by Irene Sunwoo,Architectural Association London,Graham Foundation Chicago,P100

5.Graname Shane,EPILOGUE GROWTH AND CHANGE AT THE ID SUMMER SESSIONS,IN PROGRESS:THE IID SUMMER SESSIONS,edited by Irene Sunwoo,Architectural Association London,Graham Foundation Chicago,P263

6.Igor Marjanovic,Cheerful Chats:Alvin Boyarsky and the Art of Teaching of Critical Architecture

7.Irene Sunwoo,From the "Well-Laid Table" to the "Market Place:" The Architectural Association Unit System.