他山之石,可以攻玉

——有效運用質量監測結果促進區域學科改進

● 包頭市九原區教育教學研究中心 李麗萍

教育部基礎教育質量監測報告中提出:監測的目的是診斷、改進、提高教育質量。運用監測結果,找到一把尺子——評價教育質量均衡發展標準:摸準自己的位置——在全國、本省的坐標系中找到自己的位置;尋找突破的口子,明白自己的優勢與不足,為提升教育質量提供科學的依據。

近幾年,包頭市九原區教研中心音樂教研員指導學科教師,堅持問題導向,把監測結果和教學改革與研究相結合,探索將科學的教學實踐轉化成音樂教學策略,以全面促進區域學科教學改進和質量的提升。

一、依據監測結果,發現問題

2016年,九原區作為樣本縣參加了國家義務教育質量監測。在對藝術學科監測報告分析和解讀中,我們發現:本區四年級學生音樂作品賞析、音樂基礎編創能力以及四年級、八年級學生音樂演唱能力均低于省均值、國均值。

二、開展區域調研,分析問題

為了驗證監測報告中所呈現出的問題,九原區教研中心教研員,通過師生問卷、測試、訪談、聽課觀察等多種形式,對區域內九年制義務教育階段的音樂課堂教學展開了深入調研。

針對監測報告中所顯示的“四年級學生音樂賞析能力低于省均值5分,低于國均值12分”的問題,九原區教研中心通過教師問卷、課堂觀察及訪談發現:75%的老師認為,學生不喜歡上音樂欣賞課的原因是授課教師的教學方法單一,課上缺乏輔助手段。

針對監測報告中所顯示的“四年級學生音樂基礎創編能力處于中等以上水平的比例為30.4%,低于省均值、國均值”的問題,九原區教研中心教研員深入課堂觀察發現:教師對課標解讀不到位,對即興編創教學的定位和理解有偏差,音樂課堂沒有給學生留有編創空間和時間;校本教研沒有針對性,“以生為本”的理念沒有真正落實到課堂中。

針對監測報告中所顯示的“四年級、八年級學生‘必唱歌曲’ ‘選唱歌曲’中等以上水平的比例均低于省均值”這一現象,九原區教研中心教研員進行了課堂觀察及現場檢測發現:唱歌教學中,教師沒有足夠重視和培養學生正確的坐姿、站姿等歌唱狀態,呼吸、發聲等歌唱方法,力度、速度、節奏、音調等音樂要素。學生對唱歌的興趣不濃厚。

三、借助案例研究,解決問題

音樂課標明確指出:感受與欣賞是音樂學習的重要領域和基礎,是培養學生審美能力的有效途徑。教學應以音樂為本,從音響出發,以聽賞為主。教學中,應采用多種形式引導學生的獨立感受與見解,鼓勵學生勇于表達自己的審美體驗,以利于激發學生聽賞音樂的興趣,讓學生逐步養成聆聽音樂的良好習慣,積累感受與欣賞音樂的經驗。

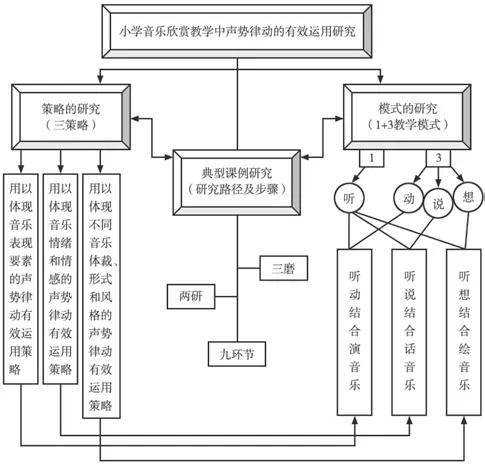

基于質量監測結果的調研分析,九原區教研中心教研員引領全九原區音樂教師依據課標要求,以課堂實踐為載體,從教學策略的研究與應用入手,組織開展了《小學音樂欣賞教學中聲勢律動的有效運用研究》的案例研究。主要研究方向是小學音樂欣賞教學中有效運用聲勢律動,提高教師教學能力和學生欣賞音樂興趣及能力。研究的主要內容為:適合各年段小學生的聲勢律動動作類型、小學各學段音樂欣賞課中聲勢律動運用策略及小學音樂欣賞課的模式。

“聲勢”教學是達爾克羅茲音樂教育體系、奧爾夫音樂法中的主要方法,指用捻指、拍肩、響舌等形式進行節奏訓練的方式,“律動”教學是奧爾夫對達爾克羅茲體態律動的吸收與發展的身體運動,是音樂和運動之間相互補充的形式。在教學實踐中,聲勢律動常常結伴而行,相融互補,成為音樂欣賞課堂中最具有實用性的教學手段之一。

案例研究伊始,團隊成員在檢索國內外相關資料的同時,對聲勢律動動作進行了系統的分類和研究,結合本區域學生和各學段課堂實際,將“拍手、跺腳、捻指、拍腿”等13個聲勢動作循序漸進地運用到各年級音樂欣賞課中。

體現在音樂課堂上,案例組成員需要根據教材內容,開發和實踐聽動結合演音樂、聽說結合話音樂、聽想結合繪音樂等教學策略。即依據音樂特點設計表演性動作;通過語言描述,表達歌曲情緒及情感;通過畫旋律線及繪制圖譜的方式描述樂曲表現的音樂形象等。

案例研究過程中,一個典型課例的形成需要經過三磨兩研流程得以形成,即“個人備課 — 個人試講 — 個人調整教案 — 第一次公開課 — 課題組首次研磨 — 集體修改教案 — 第二次公開課 — 課題組再次研磨 — 集體再修改教案”等九個環節的研究流程。三磨兩研九環節典型課例研究方法及途徑,不僅能夠使課堂教學中存在的問題在短時間內浮出水面,并得以快速解決;還能夠有效地提升教師的音樂專業素養,將研究成果更好地運用于課堂教學中。同時,通過設計使用課堂觀察量表和表現性評價,及時監控案例研究教師有效使用聲勢律動動作及學生能力、情意、素養類目標達成情況。

隨著案例研究推進,案例研究人員對音樂欣賞課的設計實施、教學材料的重組、課程資源的利用與擴展、課程目標及學科價值有了新的理解與認識。老師們逐漸認識到:開放的課堂,要給學生提供足夠的時間和空間去感受、體驗、探索和表達。如《牧童短笛》一課教學中,教師在聽賞環節預設使用拍手、捻指、拍腿三種聲勢動作,而當教師引導學生根據所聽樂段選擇自己喜歡的聲勢動作為樂曲伴奏時,個別學生并沒有選擇教師提示的那三種動作,而是跟著感覺走,使用了“響舌”與跺腳、拍桌與轉手腕兒為樂曲伴奏,效果特別好。對此,教師大加贊賞,鼓勵其他人也用獨特的方式伴奏,學生的思維被激發,思路被打開,在接下來的樂曲鑒賞中,學生一直保持著那個興奮點,課堂空前地充滿靈性,孩子們的音樂感受力、表現力都大幅度提升。

九原區教研中心充分發揮區域教研有效服務與引領的作用,案例研究組與捆綁教研組、中心組活動緊密結合,音樂教學從最初的“關注小環節”到“關注大構思”,從過去的“只重教書”到現在的“教書育人并舉”。基于音樂學科區域監測結果,音樂教研員組織全區音樂教師相繼進行了《培養學生演唱能力教學策略的實踐研究》《基于學生即興編創能力培養的實踐研究》等案例研究。教師的成長顯而易見,案例研究團隊不斷壯大,從最初的薄弱學校骨干教師到全區骨干教師加入,再到全體專職音樂教師參與。教師研究意識在不斷增強, 各學校音樂教研組、音樂教師在比、學、趕、幫的教研氛圍中不斷成長,音樂課堂發生了空前的變化。

義務教育質量監測的價值,在于全面診斷學校管理、課程與教學、教師配備與隊伍建設等方面的情況,最終目的在于引導社會、家庭、教育主管部門、學校形成正確的教育質量觀。

九原區教研中心基于監測結果,深入挖掘數據,分析區域學科教育教學的優勢、劣勢,組織和帶領音樂教師,不斷地探索將科學的教學實踐轉化成音樂教學策略,及時優化決策,推進區域音樂學科教育教學的改革,以提升區域教育質量。