中國城市群環境保護能力的分級與演化研究

段至誠

【關鍵詞】中國城市群;環境保護能力;分級;演化

【中圖分類號】F299.27 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2021)10-0013-04

0 前言

環境污染問題伴隨著我國過去幾十年經濟的騰飛,如癌細胞般依附、滋生在身,蠶食著人民來之不易的社會經濟發展成果[1]。隨著我國城鎮化進程不斷推進,各區域中小城市圍繞大城市發展,逐漸形成大大小小的城市集群[2]。“十四五”規劃明確指出,“要以城市群發展為主要抓手的‘兩橫三縱’城鎮化戰略格局”。可見,城市群為主要抓手的城市發展已經成為我國未來城市發展的主體模式,對于環境保護能力的問題應當放在這一城鎮化格局下進行討論。早至1978年,我國便開始以排污收費、申請污染許可證的方式解決環境保護能力[3];進入21世紀后,“運動式”協作,即圍繞著環境保護能力的使命任務進行動員,集聚資源,開展工作[4]。現有環境保護能力相關的研究多集中于以城市或經濟區為研究主體,并且研究內容多為單一維度的污染源的治理對策研究。鮮有以城市群為研究對象,分析其區域內各城市間環境保護水平。因此,本文擬通過對中國城市群各城市環境保護能力水平進行測算,分析各城市環境保護能力發展模式,評估城市群環境保護能力格局,為新時代中國城市群環境保護能力發展的研究奠定理論與現實基礎。

1 研究設計

1.1 研究區域選擇

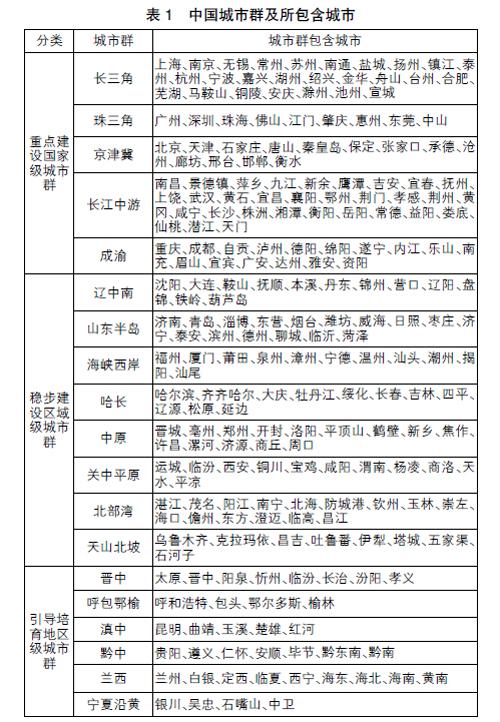

本文參照中共中央國務院、國家發展和改革委員會及各省或自治區關于建設成城市群的批復,結合方創琳等人編著的《中國城市群地圖集》,確定我國19個城市群的范圍,即包含重點建設五大國家級城市群,穩步建設八大區域級城市群,引導培育六大地區級城市群共227個城市進行研究(見表1)。

1.2 研究方法

1.2.1 指標預處理

(1)基于倒數法對逆向指標進行正向化處理。考慮到所設指標體系中分別包含正向指標及負向指標,負向指標不符合TOPSIS模型的基本原理,本文將首先對所有負向指標以倒數法進行正向化處理。公式(1)中,Yij為正向化后的指標數值,Xij為需正向化計算的負向指標數值,C為正常數,通常取值為1。

Yij=C/Xij(1)

(2)基于標準化方法對指標進行無量綱化處理。本文通過極值法對所得原始數據進行無量綱化處理。公式(2)中,i代表計算指標的地區,j代表所計算的指標,Zij為無量綱化后指標數值。

1.2.2 熵技術支持下的TOPSIS模型

本文將環境保護能力指標分為環境保護壓力、環境保護狀態、環境保護響應三大類,以熵技術作為支持,采用熵權法與TOPSIS評價法相結合的方式計算城市環境保護能力的綜合指數。

構建評價指標體系矩陣(X)。假設有m個被評價對象,并且針對每個評價對象會有n個評價指標,則判斷矩陣如下:

X=(Xij)m×n,(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)(3)

公式(3)中,評價對象為i,評價指標為j。

通過極值法對指標矩陣標準化,公式如下:

R=(rij)m×n,(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)(4)

公式(4)中,標準化后的評價指標體系矩陣為R,第i個被評價對象在第j個評價指標上的標準值為rij。評價對象總數為m,評價指標總數為n。

因此,可以得到評價指標體系各子系統的標準化矩陣,如公式(5)所示。

Rx=(rxij)u×v,(i=1,2,…u;j=1,2,…,v)(5)

公式(5)中,第x個子系統中的第i個評價對象在第j個評價指標上的標準值為rxij,各子系統評價對象總數為u,評價指標總數為v。

信息熵計算,公式如下:

公式(6)、公式(7)中,第x個子系統中的第i個評價對象在第j個評價指標上的熵值為exj;矩陣Rx的第i個被評價對象的第j項評價指標下的指標值比重為Pxij。

定義各子系統指標j的權重,公式如下:

公式(8)中,第x個子系統中的第i個評價對象在第j個評價指標的權重為wxj,指標j的熵值為exj。

對規范化后的加權矩陣(Zx)做出計算,公式如下:

Zx=(zxi)u×v,zxij=wxj×rxij(i=1,2,…,u;j=1,2,…,v)(9)

公式(9)中,第x個子系統中的第i個評價對象在第j個評價指標規范化后的值為zxij。

對各方案與最優解(Oxj+)和最劣解(Oxj-)的歐氏距離做出計算,公式如下:

計算各子系統評價指數Cx,公式如下:

公式(13)中,Cx數值越大,則評價結果越優。

計算城市環境保護能力綜合指數C。運用線性加權法基于各子系統的評價指數計算結果,計算城市環境保護能力綜合指數,計算公式如下:

其中,Wx表示各子系統權重,本文認為在計算城市環境保護能力指數時,子系統具有同等的重要性,因此采用均等權重;n為子系統個數。

1.3 數據來源

本文基礎數據主要來源于2011—2020年《中國城市統計年鑒》和《中國區域經濟統計年鑒》。少數數據缺漏,本研究將通過國家統計局官網的公布數據及各省市統計局官網的公布數據予以彌補,最后得到202個地市數據單元作為研究樣本。

1.4 指標體系

本文從城市環境保護能力的視角出發,在對指標體系構建過程全面性、系統性、典型性和數據可得性等基礎上,借鑒PSR模型,設立城市環境保護能力綜合評價指標體系(見表2)。

2 城市群各城市環境保護能力指數分析

根據公式(13)計算出環境保護能力子系統指數值,并以公式(14)得到城市群各城市環境保護能力指數值。基于環境保護能力子系統及系統所得評價數值,本文劃分城市群環境保護模式,并分析城市群各城市環境保護能力的時空演變格局。

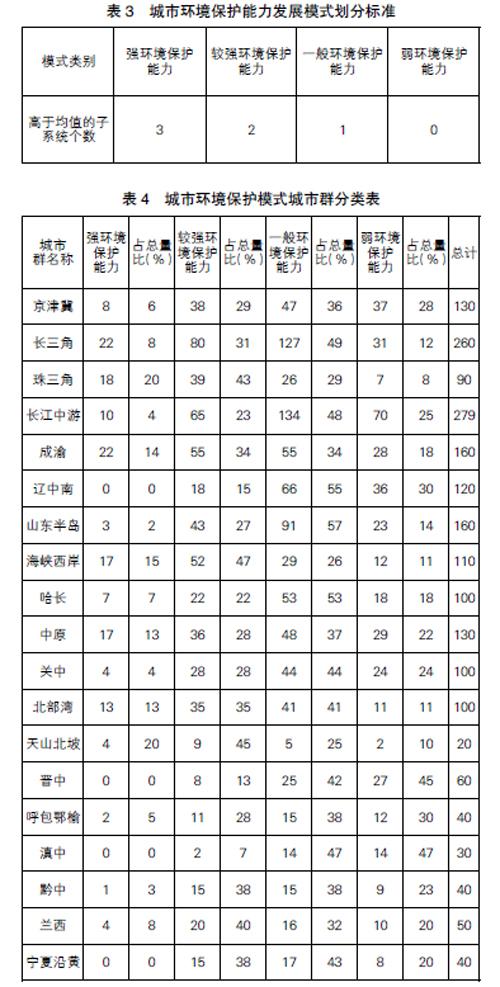

2.1 城市環境保護能力發展模式分類

為探究城市群不同城市環境保護能力發展模式的時序差異,本文根據表3的劃分標準對各城市的環境保護能力發展模式進行劃分,對我國城市群2010 —2019年中國城市群202個城市的環境保護能力發展模式進行了分類與總結。

從表4可以看出,我國城市群一般環境保護能力至較強環境保護能力城市占比例最大,基本呈現出中間寬、兩頭窄的比例分布情況。其中,珠三角、成渝、海峽西岸城市群較強以上環境保護能力城市個數較多且占比皆超過50%。上述城市群在環境保護能力壓力的應對、環境保護能力狀態、環境保護能力響應上均有上佳表現。弱環境保護能力城市比例較高城市群主要出現在仍以重工業為支柱產業或經濟結構升級滯后的地區,諸如遼中南城市群、晉中城市群和滇中城市群,上述城市群弱環境保護能力城市比例皆超過30%,并且晉中城市群弱環境保護能力城市比例逼近50%,說明晉中城市群整體環境保護能力水平最差。

2.2 城市群城市環境保護能力的時空格局演變分析

為便于觀察時空演變規律,本文選取2010年、2013年、2016年、2019年4個年份的城市環境保護能力指數進行分析。考慮到不同時間尺度下環境保護能力指數的標準性與可比性,根據梳理倍數關系原理,將4個樣本年份環境保護能力指數均值的0.5倍、1.0倍、1.5倍作為劃分標準并進行分級。最終劃分出環境保護能力水平類型為優環境保護能力區(>1.5倍)、偏優環境保護能力區(1.0~1.5倍)、中環境保護能力區(0.5~1.0倍)、劣環境保護能力區(<0.5倍)4種類型(見表5)。

從表5可以看出,除不同城市群及城市所在地的不同自然稟賦外,城市群的城市環境保護能力水平與城市群城市經濟發展水平及結構有一定程度的正向聯系,即經濟發展較好的城市群及城市在城市環境保護能力上的表現普遍也較好,體現出這類地區雖然同樣面對著較高的環境保護能力壓力,但同時對環境保護能力的投入和政府對環境保護能力的重視程度相對較高,環境保護能力效果和生態文明建設成果有目共睹,經濟發展已處于“環境庫茲涅茨曲線”中環境污染隨經濟發展下降的階段。

3 結論

本文通過構建城市環境保護能力綜合評價體系,運用熵權-TOPSIS法測算了城市環境保護能力,分析了城市群城市環境保護模式和城市環境保護能力的時空演化格局。最終可以得出以下幾點結論。

第一,城市群各城市環境保護能力模式基本呈現出中間寬、兩頭窄的比例分布情況。城市群一般環境保護能力至較強環境保護能力城市占比最大,并且城市群區域中心城市環境保護能力表現普遍相對周邊地區較好。從整體上看,多呈現東部沿海區域環境保護能力較好城市多于西部內陸區域,秦嶺淮河以南區域環境保護能力較好的城市多于秦嶺淮河以北區域,這與中國城市綠色發展效率基本吻合[5]。

第二,城市群各城市環境保護能力水平與城市經濟發展水平及結構有一定的正向聯系,體現出經濟發展程度較高的城市雖然同樣面對著較高的環境保護能力壓力,但同時對環境保護能力的投入和政府對環境保護能力的重視程度亦相對較高,環境保護能力效果及生態文明建設成果也與城市經濟、文化等全方位的發展密不可分。這也在一定程度上印證了經濟發展已處于“環境庫茲涅茨曲線”中環境污染隨經濟發展下降的階段[6]。

參 考 文 獻

[1]林伯強,譚睿鵬.中國經濟集聚與綠色經濟效率[J].經濟研究,2019,54(2):119-132.

[2]丁任重,許渤胤,張航.城市群能帶動區域經濟增長嗎?——基于7個國家級城市群的實證分析[J].經濟地理,2021,41(5):37-45.

[3]羅知,齊博成.環境規制的產業轉移升級效應與銀行協同發展效應——來自長江流域水污染治理的證據[J].經濟研究,2021,56(2):174-189.

[4]梁平漢,高楠.人事變更、法制環境和地方環境污染[J].管理世界,2014(6):65-78.

[5]周亮,車磊,周成虎.中國城市綠色發展效率時空演變特征及影響因素[J].地理學報,2019,74(10):2027-2044.

[6]童健,劉偉,薛景.環境規制、要素投入結構與工業行業轉型升級[J].經濟研究,2016,51(7):43-57.