高速公路特長隧道涌水突泥處治施工技術研究

韋盛力

【關鍵詞】高速公路;特長隧道;涌水突泥;隧道施工;處治技術;帷幕注漿

【中圖分類號】U45 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2021)10-0088-03

0 引言

高速公路建設過程中,作為主要構筑物的隧道,在施工中面臨許多難題和挑戰。近年來,我國交通事業為適應我國經濟的發展,努力減少各地路程的時長問題,隧道工程建設規模逐漸擴大。在此過程中,復雜地質環境的隧道工程越來越多見,其中就包括高速公路特長隧道[1]。我國山地面積占全國總面積的30%左右,因此需要在復雜地質條件下建設鐵路隧道與公路隧道。隧道工程施工受地形環境、水文地質等多種因素的影響,容易產生各種地質災害,影響隧道施工安全,其中涌水突泥是隧道內頻發的地質災害現象,它受斷層破裂帶的影響,具有突發性,會消耗地表水資源,影響生態環境,易造成圍巖失穩、地表塌陷等災害,對施工人員、機械設備及隧道本身造成較大的安全威脅,如果處理不當,會影響隧道施工進度和今后的正常使用,對隧道工程的長期運營極為不利[2]。為此,工程人員必須積極對涌水突泥處治施工技術開展研究與應用,降低隧道施工安全風險,保證隧道使用安全,為今后隧道工程的順利建設提供技術支持。

1 隧道涌水突泥處治施工技術

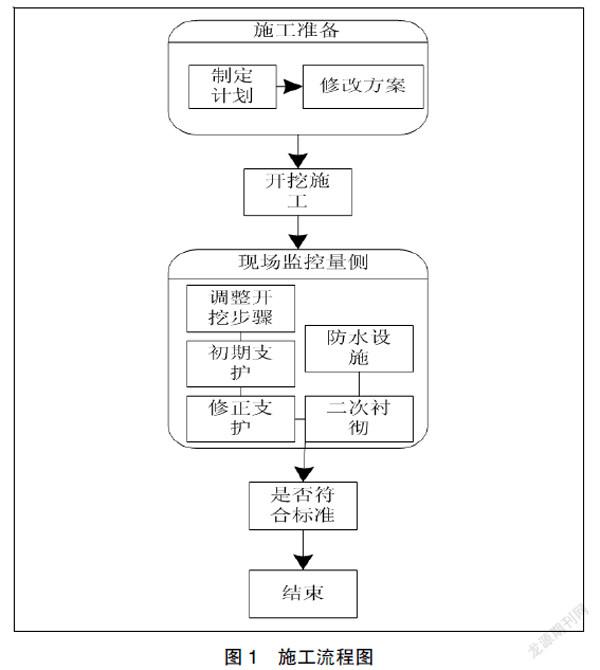

涌水突泥雖然具有突發性,但也具有短暫性穩定的特點,所以在發生大范圍涌水突泥后,應抓住時機及時采取處治措施,通常采取的綜合整治方案的步驟是先封堵,再排水,最后加固,具體施工流程如圖1所示。

如圖1所示,在施工前進行施工準備,制訂施工計劃,然后根據實際地質情況調整施工方案;要做好現場監控和測量工作,還要準備防水措施,只有待所有準備工作結束后才能開始正式施工。

1.1 堵排結合處理涌水突泥段

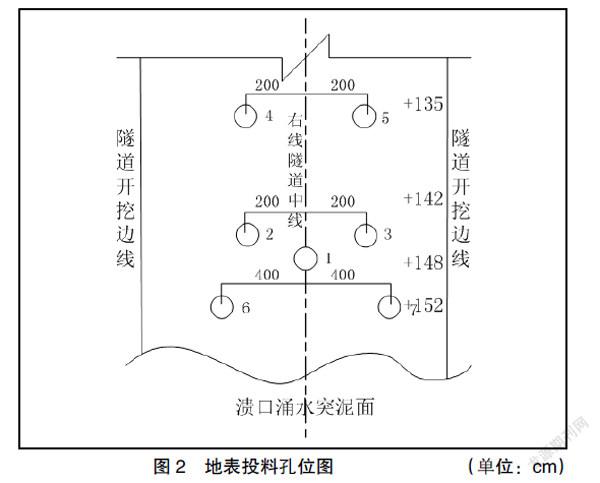

涌水突泥病害發生后,在處置過程中為了避免再次引發災害或施工事故,必須先對一些同類工程的搶險結果進行研究,不能盲目地進行抽水清淤。針對涌水突泥段洞內大量堆積的砂石、淤泥和污水,首先通過地表鉆孔確定入孔方位,保證孔管入深位置后再進行地面投料,主要以破碎巖石混凝土為主;然后完成注漿工作,控制災害發生路段路面的穩定,阻控淤泥;最后進行抽排水和清淤工作[3]。施工應遵循排水和堵泥同時兼顧的原則,在潰口路段和兩側雙向施工分別投料,可以有效阻止大量的涌水和泥砂,避免涌水和泥砂繼續涌入洞口,形成涌水突泥段疏水降壓點,為清除淤泥做好基礎工作。地表投料孔位的位置如圖2所示。

如圖2所示,其中1、2、3、4和5孔為投料注孔,6和7為破碎巖柱注漿孔,各孔通過鉆孔到段內指定預計深度位置。1、2、3孔為隧道中部中心地段,這一部分作為滲濾層骨料投放,先用鉆桿進行搗碾,使淤泥堆積更容易疏通,再用清水洗孔。細小的灰巖石具有很好的過濾凈化作用,是本次滲濾層的主要用料,為了防止發生堵孔情況,每施工10 m就要進行一次探視以確保施工質量,填充高度達至拱頂。4孔和5孔地表較淺,淤積土質疏松,用注漿泵將漿液從孔管中先注入一定比例的水灰,再注入泥漿,然后循環進行這一操作,直到將投料堆到拱頂以下1 m。為了保障順利排水,要確保工作面的巖體穩固,因此穩定潰口巖柱和周邊拱頂是排水過程中的重要環節,應注意注漿時的水和泥漿及過濾石的比例,嚴格控制用量,這樣可以避免因大量注漿導致排水時土體砂石在段內出現二次堵塞,通過鉆桿從孔管底部自下而上逐步抬升,循序疏通,待排水施工結束再用快干水泥在孔管下部封孔[4]。經過地表投料,完成潰口工作面的堵排工作,涌水量趨于平穩,基本實現預計涌水作業目標。

由于無法劃定災害的影響范圍且地質環境因素復雜,雖然經過鉆孔和注漿排水,但仍然可能存在盲區,為了防止在注漿盲區發生災害,因此在加固注漿前,必須采取排水降壓措施[5]。首先設置高位排水孔,位置自右向左,使孔口能起到疏水和檢查的作用,既可以作為排水孔也可以作為注漿觀察孔。將高位排水孔設為4排5孔,間距為3 m。用地表投料物填充底部,建成泄水工作面,根據實際情況設置錨桿位置,并噴射一定比例的混合泥漿,處理邊坡土,使邊坡處于穩定狀態。將防水板搭建在平臺面上方,設置鋼筋網為骨架,用一定比例的混合泥漿封底,在周圍建造排水溝,讓排水坡面具有一定坡度,將水引入排水溝排出。

1.2 全斷面帷幕注漿施工加固隧道段

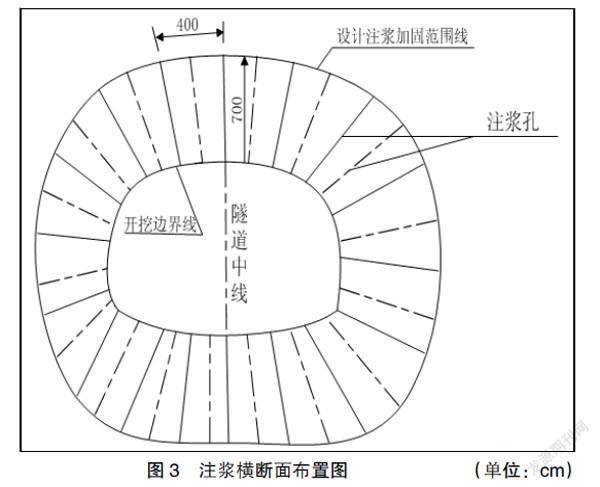

根據地下水特點和圍巖土質,采用帷幕注漿技術,首先采取全斷面注漿進行大面積注漿,再進行局部注漿,最后通過補注漿填充注漿盲區。注漿第一段采用空口管,對其進行阻水治理,增強前方巖體強度,使前方巖體聚攏收緊,形狀有所改變,形成止漿巖盤,應盡快使掌子面閉合,呈閉合狀態時利于工作面巖體穩定。空口管注漿阻水的擴散范圍有限,因此注漿材料應選擇容易與巖體結實的水泥,后兩段的注漿施工中,應采用持久耐磨和重疊性較好的材料,建議選擇水泥凈漿。在整體注漿作業中,采取定位預埋方式進行鉆孔,同時增加掌子面圍巖的強度,確保其巖體的強度可以承受作業過程受到的壓力,在掌子面設置止漿墻,止漿墻澆筑完成后直接于孔口管內導向鉆進,注漿橫斷面如圖3所示。

如圖3所示,在止漿墻內預先埋設好孔口管,根據不同注漿孔的設計位置在止漿墻上放樣布置,由測量組對止漿墻兩側先后安裝孔口管,安裝過程中嚴格控制孔口管在測量時要求的角度,孔位偏差不大于±5 cm,確保孔口管在止漿墻外部18~35 cm處。在注漿過程中,應采用潛孔鉆機,可以提高效率,避免消耗大量的施工時長,安裝就位后,對準鉆桿角度向其管位鉆孔,并及時檢查鉆孔方向,發生偏位及時校正。鉆孔施工時應采用輕加壓的方法施工,需要注意速度不宜過快,同時做好記錄,包括起鉆時間、孔深、孔號、涌水位置、涌水量和涌水壓力。鉆孔完成后及時對成孔進行泥砂清理,注漿開始前應對注漿機進行調試,如果有設備問題,應及時處理異常。根據預定的注漿量,檢查所有施工材料是否齊全,然后安裝注漿栓塞,向孔中進行注漿作業,當遇到難以鉆進破碎巖石或突發涌水突泥情況時,應立即加固圍巖或進行地表填料堵水,之后繼續掃孔鉆進,到達預計的鉆孔深度后立即清空注漿直至完成全孔注漿。隧道開挖后,根據隧道地下地質環境對圍巖周邊采用全斷面帷幕注漿技術進行加固和堵水。施工前應先探明水流方向,確定巖層的走向,結合各探水孔涌水量的變化趨勢,進一步確定各孔涌水量和水流的方向變化。在探水孔鉆完成后,如果沒有出現滿孔流水的現象,則可以運用容器提水技術測試,如果存在滿孔流水現象,可采用射程計算法預估涌水量,若涌水射高為1 m處,公式如下:

P=6.5H(m3/h) (1)

公式(1)中,P為涌水量,H為水平射程,通過對各探孔涌水量的估算得到總涌水量,分析其穩定性,若涌水量穩定,則各探水孔涌水量<25 m3/h,總涌水量<280 m3/h,可以基本斷定涌水突泥災害發生可能性小,前方涌水量較為穩定,可以進行開挖施工;若前方涌水量大且超過限值,則判斷其不具有穩定性,應具體估算涌水量。在水源左側或右側增補探孔,施工中一般按照全斷面帷幕注漿技術進行注漿鉆孔,使總涌水量分配到新增補孔處,若孔口管不再有滿孔流水現象,則可繼續觀察各孔流水量,進而得到總涌水量。

2 實驗效果分析

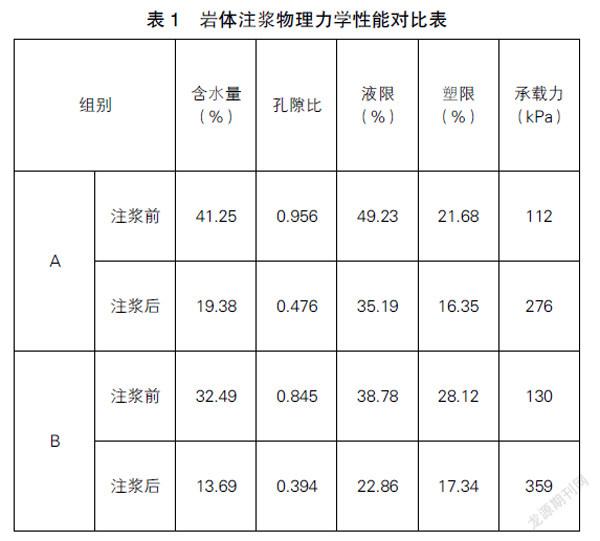

實施帷幕注漿施工技術需要對前方涌水突泥進行判定,分析前方裂隙發育的分布特征,經研究發現隧道內總涌水量穩定且低于限值,涌水段裂隙分布范圍不大于4 m,帷幕注漿加工技術適用于活水條件下的泥砂溶洞。帷幕注漿技術采用全孔注漿,實行一次性的注漿方式施工,注漿時按照從低到高、由外向里的順序,作業按照兩序孔進行,間隔注漿,相互檢查,這樣可以實現擠壓緊實的注漿目的。注漿效果直接影響施工的效率,需要采取多種措施保證其加固作用,如果發生漏漿情況,應及時處理,停止注漿并用封固化劑對其進行封堵。注漿完成后,經過實驗論證分析,注漿效果提高了巖體的物理力學性能(見表1)。

從表1中可以看到,帷幕注漿的處治技術將圍巖強度和承載能力提高了1倍,開挖該注漿段時,漿液已使破碎的巖石縫擠滿膠結成一個整體,通過開挖檢查,注漿體形成一個形如環狀的保護殼巖體,能夠止水,對段內潰口巖體也起到了固化作用,提高了施工的安全性。根據開挖情況來看,本文介紹的方法使突泥涌水量和段內巖體含水量都有了明顯減少的趨勢。在注漿加固前,地質環境惡劣,流水現象嚴重,一旦發生災情,將會影響隧道施工進度,造成交通不便。實施注漿技術后,施工速度有了明顯的提高,比注漿前快了近2倍。

3 結語

本文在查閱了大量文獻資料的基礎上,對隧道受斷層破裂帶影響發生涌水突泥后的處理方案進行研究和應用,在今后工作中可以對該種地質災害的處治措施進行進一步研究,達到治理目的。考慮到施工效率、施工安全性,涌水突泥的處治要采用多種方案和技術綜合施工,例如采用封堵技術相結合的方法穩定涌水突泥工作面,對隧道進行排水和清淤,有效控制隧道施工安全風險,運用帷幕注漿技術封堵地下水,提升圍巖強度。隧道涌水突泥地質災害的處治不僅針對潰口段,由于注漿范圍有限,不能監控隧道內的全部區域,因此還應對周圍可能受到影響的段面進行檢測與加固,防止涌水突泥引起其他地質災害,破壞地表水平衡,影響地層的穩定性。在本文的研究中還有許多問題仍待解決和進一步研究,例如針對不同地區的災害,要根據各施工區域的特殊情況研究不同隧道工程的處治施工技術。同時,進行隧道施工時要隨機應變,在加強管理的基礎上把握關鍵環節,防止災害進一步發展和擴大。

參 考 文 獻

[1]楊衛東.特長隧道斜井工區涌水突泥原因分析與處置對策[J].交通世界,2021(13):97-98,130.

[2]曾志文.隧道突泥涌水段處理技術研究[J].福建交通科技,2021(1):72-76.

[3]石垚,佘健,孫立東.旗桿山隧道斜井巖溶段涌水突泥處治技術[J].施工技術,2020,49(S1):747-750.

[4]葉海龍.九峰隧道涌水塌方綜合處治技術分析[J].工程建設與設計,2019(17):212-214,220.

[5]念培紅,王忠偉.暴雨引發公路隧道巖溶涌水事故處治方案研究[J].價值工程,2019,38(18):168-171.