高職院校旅游管理專業“本土化、雙課堂”人才培養模式的創新與實踐

葉 廷 黃 科

1.廣州華夏職業學院經濟與管理學院,廣東廣州 510935;2.暨南大學管理學院,廣東廣州 510632

引言

隨著粵港澳大灣區的持續推進粵港澳雙向旅游的趨勢逐漸凸顯。從化作為粵港澳大灣區中心城市—廣州的三個城市副中心之一,發展目標定位為“世界溫泉之都”,深入推進“大生態、大旅游”等發展戰略,突出世界珍稀溫泉元素,打造從都國際論壇、世界生態設計大會等高端會議品牌。這對旅游從業人員隊伍建設和專業人才培養提出了更高的要求。根據對廣州市多所高職院校旅游管理專業學生連續4年的就業數據跟蹤和對本土旅游企業調研發現,過往高職院校管理專業人才培養與本土旅游市場需求對接不精準、課堂教學場景體驗不足,學生的行業歸屬感不強,缺乏吃苦耐勞的職業素養。基于提升地方高職服務區域經濟社會的效能的基本思路,本文依托從化生態旅游支柱產業,在廣州華夏職業學院開始探索“本土化、雙課堂”的人才培養路徑創新實踐。

一 核心概念內涵界定

(一)“本土化”

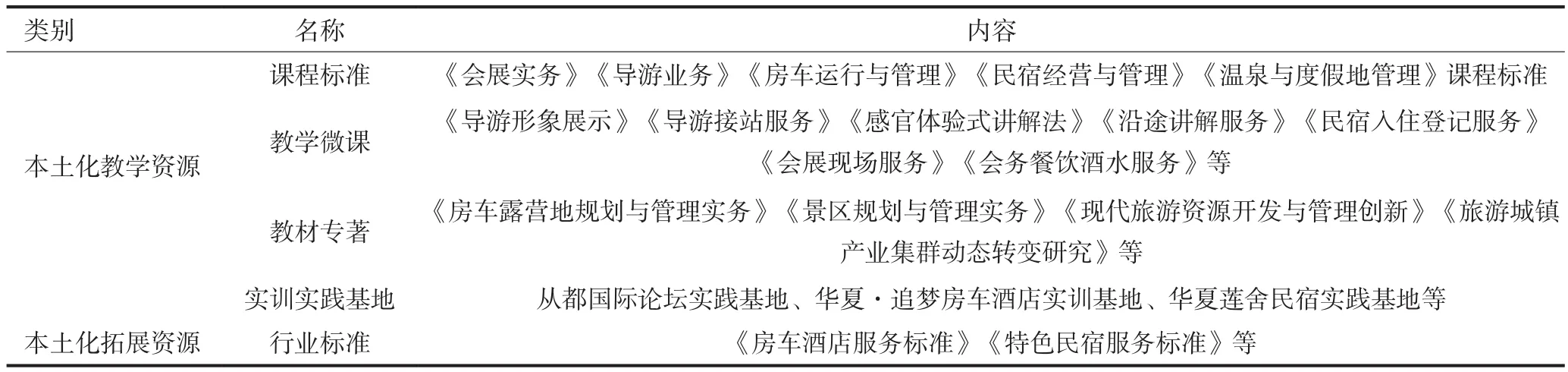

“本土化”指的是教學資源的“本土化”轉化,根據地方特色和學校實際開發能力,挖掘本土旅游資源優勢要素[1],有效轉化為教材、課程標準和微課等教學資源,服務地方旅游經濟,促進鄉村振興(見表1)。

(二)“雙課堂”

“雙課堂”是針對旅游管理學科的強實踐性和高職學生學習的強動手性,采用“常規課堂”與“移動課堂”相結合的教學實施方法[2],見圖1。通過校企合作、校村合作等方式打造本土實景化情境課堂,在感知、實踐和強化的社會化學習中實現知識與技能遷移。

實踐中,考慮到從化區域發展重點是現代農業與服務業,廣州華夏職業學院主動對接從化旅游產業需求,充分發揮民辦院校辦學機制的靈活性,依托辦學所在地從化區域的鄉村振興戰略,注重落實了三種區域經濟服務模式。

1.依托企業搭建校外實踐基地。2014年起根據“從都”“地派”等國賓館、國際峰會系列優質平臺的運營實際,設置本土化的教學內容與進度,將“從都國際論壇”等旅游企業真實服務與課程內容有機結合。

2.引企入校經營校內生產性實訓基地。與澳新達公司合資建成廣東省首家校園大學生房車酒店,在校內實訓基地開展實訓教學內容,對教學安排擁有較大自主權。組建學生運營團隊,負責生產性實訓基地的實際運營,根據課余“華夏·追夢房車酒店”服務表現與顧客接待評價,進行選修課程學分置換。

3.校村合營校外育人基地。隨著學校綜合實力的增強,2015年起學校啟動校村合作,與蓮麻小鎮、西塘童話小鎮等合作,2016年自主投入600萬建設校外網紅育人基地。

二 “本土化、雙課堂”的創新人才培養實施路徑

(一)動態挖掘“本土化”旅游資源轉化為教學資源

學院所在地從化是廣州市實施鄉村振興戰略的重要區域,為提高專業服務區域能力,精準服務本土旅游市場,教學團隊緊扣最新業態,將本土旅游資源動態轉化成了課程標準、教材和微課等教學資源。具體實施如下三個步驟。

1.論證篩選本土核心旅游要素。在本土19個特色小鎮的旅游資源中,綜合考慮本校旅游管理專業的人才培養方向、本土旅游資源的獨特性、相關合作企業的經營業務范圍和特色小鎮旅游資源的可開發性,甄選出“紅色”“會展”“溫泉”“房車”和“民宿”等5個旅游元素作為教學資源本土化的基礎。

2.開發本土旅游教學資源。圍繞甄選出的旅游元素,綜合開發本土化教學資源,開設了溫泉度假地服務與管理等特色課程,自編了《房車露營地規劃與管理》等教材,開發了導游業務等核心課程的本土化課程標準和微課等教學資源(見表2)。

表2 從化“本土化”旅游教學資源開發

3.建設本土移動課堂實施基地。通過依托企業、引企入校、校村合作等多種產業融合模式搭建本土移動課堂實施基地[3]。在基地開展景點采風、紅色旅游講解、會展接待實踐等,全面提升了人才與本土企業需求的匹配度。

(二)實施“雙課堂”情景教學法

針對旅游管理專業實踐性強和高職學生動手能力強的特點,實施了“常規課堂+移動課堂”的教學方法,以“雙課堂”模式共同完成專業教學任務。具體分三步走。

1.制定移動課堂實施指南。校企聯合制定了《移動課堂實施指南》,共同成立移動課堂建設的領導小組,確立了“一中心兩支柱三堅持”,制定具體實施步驟,指導項目化實景移動課堂的具體實施,并形成常態化的管理機制。

2.開發本土實景真實項目。將5個本土旅游元素有機融入B、C類課程內容,開發了“蓮麻紅色旅游”等本土實景真實項目,從教學內容、教學策略和教學實施上進行綜合設計。

3.實施“校企生客”多維考核機制。校內外導師共同授課,共同推進與落實了學生、教師、游客和企業的“多維考核,多維評價”的學生考評機制[4],見圖2。

圖2 多維考核評價體系

通過常規課堂與移動課堂并舉、真實項目層層嵌套遞進的實施路徑,構建了鮮活真實的體驗式學習模式。學生在“蓮麻紅色旅游實踐”等移動課堂,長期浸潤在本土旅游資源的氛圍中,知識記得快、技能學得牢,為本土化就業打好基礎。

(三)實施“雙帶頭人雙身份”的教學保障機制

由旅游管理專業帶頭人擔任學院教工黨支部書記,落實了“課題組+支部”“教研活動+支部活動”模式,保障專業建設與人才培養有序推進[5]。首先,注重在專業核心課程中挖掘紅色旅游元素,融入紅色旅游文化;其次,是推進課程思政建設,打造紅色旅游實訓實踐基地;最后,是注重打造“紅色傳人”黨建工作品牌,促進德技并修。通過一手抓黨建,一手抓專業建設,實現黨建和專業建設雙促雙融,并形成機制。實踐中,充分發揮黨員教師的先鋒模范作用,以教育教學為中心,引領和推動旅游管理專業開展紅色旅游文化學習與實踐,落實育人目標。

三 結語

高職院校旅游管理專業“本土化、雙課堂”人才培養模式的創新與實踐,遵循“本土化移動支持學習變革與創新”[6],立足廣州華夏職業學院實際,充分依托本土資源,按照學與教的需要,重點探索本土建設環境下旅游管理專業移動課堂的模式,培育本土特色的教師隊伍,提升教師的教育智慧,變革學生的學習方式,提高學校的辦學水平。以本土化移動教育改革課堂教學模式,以課程建設為載體,以德育培養為根本,形成一套有價值、可推廣、可復制的經驗[7]。