風暴潮作用下的大灣區海堤安全設計潮位探究

——以伶仃洋河口灣為例

李 彬,何 用,方神光*

(1 廣東省水利水電技術中心,廣東 廣州 510635;2 珠江水利委員會珠江水利科學研究院,廣東 廣州 510611)

粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,灣區防潮安全主要仰仗海堤,其堤頂高程大多數采用設計高(潮)水位+安全超高的方法確定[1],設計潮位成果主要形成于2000年左右[2]。隨著近些年珠江河口極端氣候增多,尤其是近10年來影響大灣區的臺風暴潮頻數明顯增加[3],風暴潮引起的增水極為顯著,如1713號臺風“天鴿”和1822號臺風“山竹”期間,磨刀門口門三灶站極值增水幅度分別達到1.86、2.84 m[4],0814號臺風“黑格比”期間,伶仃洋赤灣站增水幅度1.46 m[5],珠江河口以西閘坡站增水達到2.0 m[6]。風暴潮極值增水直接導致珠江河口多處站點潮位超歷史,如1822號臺風“山竹”期間(中潮),珠江河口虎門、南沙、橫門、三灶等站點均超200年一遇設計潮位,其中橫門站達到1 000年一遇。大灣區海堤設計頻率潮位仍采用皮爾遜Ⅲ型分布曲線方法確定[2],該方法引自內陸河道防洪設計水位計算方法,對河口以抵御風暴潮侵襲為主的海堤來講,不僅難以突出風暴潮極值增水在海堤高程設計中的主導作用,而且得到的河口站點常用設計頻率(0.5%、1%、2%、5%、10%、20%)潮位間差距很小,風暴潮的較大增水疊加不利天文潮時經常超海堤設計潮位值,跳頻嚴重,導致現狀海堤存在較為嚴重的漫堤或越浪損毀風險。

河口風暴潮極值增水若遭遇天文大潮,將造成嚴重洪澇災害損失[7]。為探討風暴潮增水與天文潮遭遇后的設計潮水位,董吉田等[8]及馮東太[9]在20世紀90年代就提出了大風浪與高水位的聯合概率統計分析方法;劉德輔等[10]推薦在濱海核電站防護工程設計標準風險評估中,采用多維復合極值分布理論及雙層嵌套多目標聯合概率模式來確保核電安全;董勝等[11]、陳磊[12]、王紅川[13]、王灶平等[14]基于Copula 理論和方法構建風暴潮、極值潮位、風浪等的聯合概率分布函數,探討了不同因子的聯合概率密度、條件概率密度和同現概率,為工程設計、防潮規劃和風險評估等提供科學依據,但同時指出,重現期的探討不僅依賴長期觀測資料,同時聯合概率理論在許多方面尚不成熟并有待完善。

為突出風暴潮極值增水在海堤設計潮位中的主導作用,避免聯合概率理論在工程實際應用中的困難,盡快為大灣區海堤提標加固和風險評估提供科學依據,本文依據珠江河口和三角洲水文站實測水文數據并引用公開發表及規劃成果進行了分析探討,提出了海堤風暴潮安全設計潮位的概念,給出和驗證了控制站點的風暴潮安全設計潮位值,并對大灣區當前主要海堤面臨的風險進行了初步評估。

1 伶仃洋河口灣風暴潮極值增水及與洪潮遭遇分析

1.1 典型站點設計頻率潮位特性

伶仃洋河口灣部分主要控制站點分布見圖1。大灣區海堤設計潮位主要采用2002年水面線成果[15],考慮珠江河口0814號超強臺風“黑格比”影響后,2011年水利部珠江水利委員會發布了復核后的設計潮位[16]。近年來,隨著1713號“天鴿”和1822號“山竹”超強臺風連續出現,導致伶仃洋河口灣部分站點潮位不斷突破歷史極值,灣區部分城市為確保防潮安全提出了主要站點重新復核后的設計潮位成果[17]。為此,圖2比較了2002、2011、2020年伶仃洋部分站點設計頻率0.5%和5%的潮位成果不同時期之間的差值Δht。

除三角洲網河區板沙尾站設計頻率潮位不同時期變化不大且略有降低外,其他站點設計潮位都有顯著抬升,且設計頻率越小,潮位抬升幅度越大。從2002年至2020年,三沙口站所在獅子洋水域設計頻率0.5%和5%的潮位分別抬升了0.79 m和0.38 m;伶仃洋口門站點南沙站、大虎站和萬頃沙西5%設計頻率潮位抬升幅度在0.2~0.5 m之間,0.5%設計頻率潮位抬升幅度在0.6~1.0 m之間,以大虎站抬升幅度最為顯著;伶仃洋河口灣赤灣站設計頻率0.5%和5%的潮位分別抬升0.94 m和0.74 m。比較來看,伶仃洋河口灣中,赤灣站設計潮位抬升幅度最為顯著。因此,重新排頻后的設計潮位影響主要集中在口門及外海水域,越靠近外海,設計潮位抬升幅度越大。但必須指出的是,由于風暴潮期間的實測潮位是天文潮與風暴潮增水疊加后的值,因此網河區設計潮位變化幅度小并不代表網河區不受風暴潮增水影響。

圖1 伶仃洋河口主要潮位站點分布

a)p=0.5%

b)p=5%

圖3采用2002年和2011年設計潮位成果給出了伶仃洋河口灣主要控制站點設計頻率0.5%和1%、1%和2%、2%和5%之間的潮差Δhp。2次潮位成果比較顯示河口灣及口門站點相鄰設計頻率之間的潮位差都不超過0.2 m,尤其口門及外海站點200年一遇潮位僅比100年一遇潮位略高0.1 m多,在當前風暴潮極值增水都在2.0 m以上的現狀下,極容易出現連續跳頻和超設計標準的問題。考慮“黑格比”超強臺風影響后,2011年的設計頻率潮位之間的差距相較2002年僅略有拉大。因此,由于河口天文潮變化幅度相較內陸河道洪水變化幅度要小,仍采用河道洪水分析的皮爾遜Ⅲ型分布曲線計算方法來確定河口設計頻率潮位存在較大的局限性,難以直接突出風暴潮極值增水在設計潮位中的主導作用,而且依據其確定海堤高程可能會存在較大的越浪或漫堤風險。

a)2002年

b)2011年

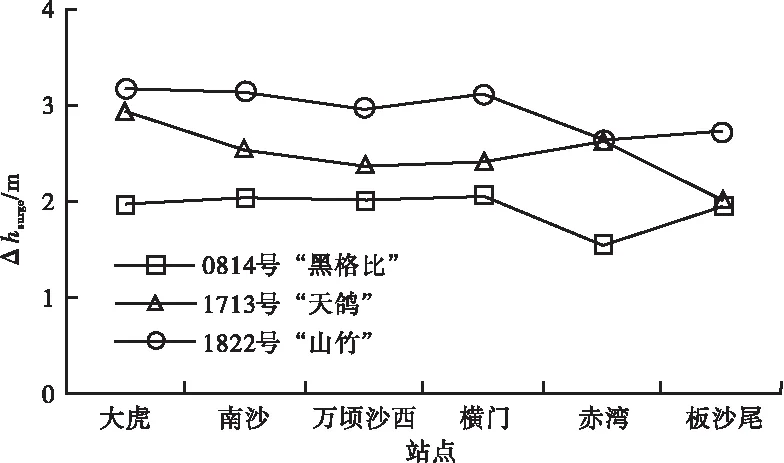

1.2 典型站點臺風極值增水分析

將風暴潮期間實測潮位與天文潮位相減作為風暴潮增水幅度Δhsurge,統計了對大灣區影響最大的三場臺風:0814號“黑格比”、1713號“天鴿”和1822號“山竹”在主要伶仃洋主要控制站點的極值增水幅度(圖4),增水幅度主要依據近年發布的河口水文站風暴潮實測最高潮位與天文潮之差得到。可見,伶仃洋河口灣以1822號強臺風“山竹”增水幅度最為顯著,大虎、南沙、萬頃沙西和橫門4個口門站點增水幅度都在3.0 m左右,伶仃洋中部赤灣站和網河區板沙尾站增水幅度分別為2.63、2.72 m。與前面各站點復核后的設計頻率水位抬升幅度比較來看,盡管赤灣站設計頻率潮位抬升最大,但其極值增水幅度相對最小,進一步說明風暴潮極值增水與天文潮的不同階段遭遇對潮位影響很大;另外網河區板沙尾站臺風極值增水幅度也較為顯著,說明網河區同樣顯著受到風暴潮增水的影響。

圖4 主要控制站點風暴潮極值增水

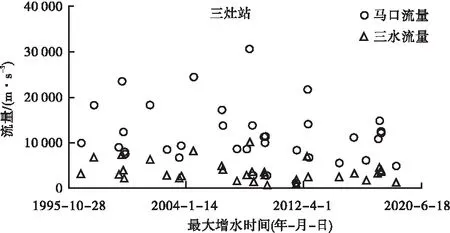

1.3 風暴潮極值增水與洪潮遭遇分析

珠江流域洪水主要來自西北江,因此,為分析風暴潮與洪水遭遇情況,此處統計1994—2018年25年間影響粵港澳大灣區39場臺風暴潮期間三灶站最大增水時段內上游馬口和三水來流量(摘自水文站實測數據),同時給出了部分風暴潮期間對應的非洪水期流量,結果見圖5,顯示馬口和三水同時出現最大洪水流量對應的臺風為2008年的6號臺風“風神”,期間馬口站最大流量30 600 m3/s,三水站最大流量9 920 m3/s,均未超5年一遇設計洪水流量;對珠江河口影響最大的“山竹”臺風期間,馬口和三水最大流量分別僅為4 852 m3/s和1 156 m3/s。因此,綜合分析顯示,珠江河口風暴潮與大洪水遭遇概率較小。

圖5 洪水與風暴潮極值增水遭遇統計

針對風暴潮極值增水時刻與天文潮型的遭遇,此處統計了1994—2018年共39場次風暴潮期間三灶站極值增水時刻的天文潮型,結果見圖6。統計顯示,風暴潮極值增水遭遇天文中潮的次數最多,達到28次,遭遇大潮和小潮的頻次分別僅為6次和5次,其中,1713號“天鴿”和1822號“山竹”強臺風極值增水期間分別遭遇了大潮和中潮,導致伶仃洋海域大部分站點都出現超過200年一遇的設計潮位。采用概率統計,顯示珠江河口風暴潮極值增水與天文大潮、中潮和小潮遭遇的概率分別為15.4%、71.8%和12.8%,以遭遇中潮的可能性最大。

因此,珠江河口灣風暴潮極值增水期間基本上與設計頻率洪水不遭遇(圖5),與河口天文潮中潮遭遇概率最大(圖6)。

圖6 天文潮與風暴潮極值增水遭遇統計

2 海堤風暴潮安全設計潮位的提出及驗證

2.1 海堤風暴潮安全設計潮位概念的提出

大灣區海堤堤頂高程一般采用以下公式確定[2]:

Zp=hp+RF+A

(1)

式中Zp、hp、RF和A——堤頂高程、設計潮位、波浪爬高和安全加高。

河口海域天文潮各設計頻率潮位hp之間潮差相差較小且歷史以來總體穩定,但每年河口出現的風暴潮強度和移動路徑等具有很大的隨機性。因此,區別于河道堤防以抵御設計洪水位為主,海堤的主要功能以抵擋風暴潮可能造成的漫堤和風浪越浪過大為主。當前國內hp的確定仍采用皮爾遜Ⅲ型分布曲線計算方法,引用的是河道設計頻率洪水位的概念,盡管控制站點復核后的設計頻率潮位顯著抬升,但分析可知,其計算成果一方面僅反應了口門及近海海域的潮位變化,不能反應網河區設計潮位變化,而根據圖4可知,口門以內網河區風暴潮極值增水幅度相當顯著;另一方面得到的相鄰設計頻率潮位之間潮差偏小。因此,采用該方法推算出的設計頻率潮位hp作為大灣區海堤堤頂高程設計的依據會使部分海堤高程不足以抵御風暴潮的威脅,風暴潮期間存在漫堤或越浪過大而損毀的風險。

為合理確定hp的值,保障海堤工程安全,按照風浪與潮位的聯合概率分布求算設計頻率潮水位概念明確[11-14],但是風浪與潮位同步歷史長系列觀測資料稀缺,同時該方法應用繁瑣及缺少成熟可靠的技術指引而難以在工程實踐中廣泛推廣使用。因此,如何從實際需求出發,提出安全、可靠、合理和簡便的方法確定hp并明確區分天文潮和風暴潮增水各自的貢獻,將對當前開展的海堤工程安全設計及風險評估等具有重要意義。從前面分析可見,大灣區風暴潮極值增水主要與天文潮中潮遭遇,兩者疊加容易形成極為不利的高潮位,因此,本文提出直接采用多年平均高潮位與已調查的河口最大風暴潮增水疊加作為海堤堤頂高程的設計潮位,同時為與以往采用皮爾遜Ⅲ型頻率曲線方法確定的hp有所區分,此處命名為海堤風暴潮安全設計潮位,表達如下:

hsurge=haveh+hse

(2)

式中hsurge、haveh和hse——海堤風暴潮安全設計潮位、多年平均高潮位和風暴潮最大增水幅度。

該計算方法明確區分了天文潮和風暴潮增水幅度各自的貢獻,概念明確清晰,計算方法簡單實用,相關數據資料豐富可獲取。另外,在多年平均高潮位的計算中,盡管可能包含有風暴潮的影響,但由于每年河口地區由風暴潮增水引起的最高潮位頻次很少,在資料年限夠長的情況下,其對實際統計值的影響可忽略不計。

2.2 海堤風暴潮安全設計潮位分析與驗證

結合珠江河口主要控制站點多年平均高潮位統計結果,應用式(2)計算了伶仃洋河口灣主要控制站點的海堤風暴潮安全設計潮位值,并與近年考慮“山竹”和“天鴿”后的潮位復核成果[17]進行了比較,見圖7,圖中橫坐標P代表潮位復核設計頻率,縱坐標PΔh為海堤安全設計潮位hsurge與hp潮差比例,計算公式見式(3),分析如下:

(3)

圖7 海堤風暴潮安全設計潮位與設計頻率潮差比

伶仃洋口門及獅子洋海域,海堤風暴潮安全設計潮位hsurge大于復核后的設計頻率潮位h0.5%~2%,hsurge與復核后h0.5%設計頻率潮位相差最小,口門海域PΔh在10%以內,獅子洋海域略大,為11.5%;

伶仃洋河口灣,海堤風暴潮安全設計潮位hsurge小于復核后的設計頻率潮位h0.5%~2%,且與h2%設計頻率潮位極為接近,兩者PΔh值僅為2.6%,與h1%設計頻率潮位差比例PΔh值也僅為8.1%,與h0.5%潮差比例PΔh值較大,達到21.1%;

三角洲網河區,海堤風暴潮安全設計潮位hsurge與復核后的設計頻率潮位h1%和h2%相差不大,潮差比PΔh值都在5%以內,且呈現h2% 因此,海堤風暴潮安全設計潮位略大于伶仃洋口門區和獅子洋海域復核后的200年一遇設計潮位,與三角洲網河復核后的100年一遇設計潮位基本相等,其趨勢與近年對“天鴿”和“山竹”風暴潮引起的珠江河口極值高潮位定性認識研究成果基本一致[18]。伶仃洋河口灣赤灣站2020年復核后的設計頻率0.5%、1%和2%潮位較2011年分別抬升0.94、0.88和0.82 m,顯著大于其他站點抬升幅度,但根據圖4顯示,由于風暴潮期間該站點位于伶仃洋灣內東側以離岸流減水為主,該站最大增水幅度明顯小于其他站,且處于口門以外受洪水徑流影響弱,因此初步認為該站點2020年的設計頻率潮位成果偏大且有待于進一步復核確認。 伶仃洋海域近年0.5%~2%設計頻率潮位抬升幅度為0.2~1.0 m,呈現河口灣抬升幅度最大、口門和獅子洋其次、三角洲網河區最小的趨勢;風暴潮極值增水都在2.5 m以上,現狀相鄰設計頻率之間的潮位差都不超過0.2 m,風暴潮期間潮位容易跳頻和超海堤設計標準而造成安全風險;風暴潮極值增水期間與上游20%設計頻率及以上洪水不遭遇,與天文潮中潮遭遇概率最大。 針對現狀設計頻率潮位在海堤堤頂高程設計應用中的問題,結合風暴潮與中潮遭遇可能性最大的特點,本文提出了海堤風暴潮安全設計潮位的概念,由海域多年平均高潮位與風暴潮最大極值增水疊加組成,概念清晰,使用簡單,突出海堤抵御風暴潮災害的主要功能,避免了傳統設計頻率和聯合概率理論使用中的問題,與復核后的100~200年一遇設計潮位較為接近且略大,確保其使用中的安全可靠。可推廣應用在大灣區海堤達標加固設計、現狀海堤風暴潮安全風險評估以及風暴潮災害預警及應對等領域。但是,海堤風暴潮安全設計潮位屬于相對較新的提法,基本擯棄了大灣區傳統設計頻率潮位的概念,因此,為確保其可靠、安全、經濟和適用,還需開展更多研究、應用和驗證工作。3 結論