行走在時光里的鄉韻

尉峰

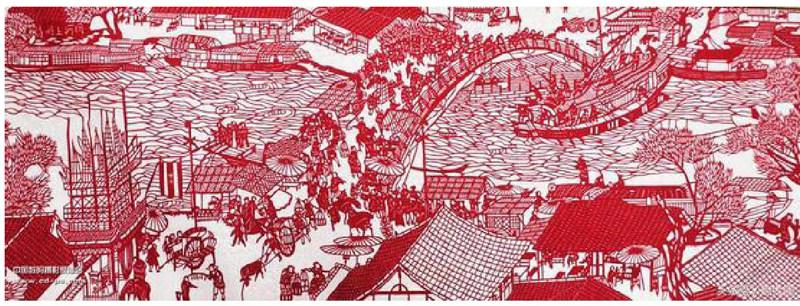

剪紙

我的家鄉在晉北,老屋大多沒有玻璃,糊著窗戶紙。加之灶臺設在炕下,燒炕、做飯常用柴草,在經年累月的煙熏氣打下,那些原本白刷刷的檁條、椽子和鋪在上面的麻桿全部變得黝黑發亮,就連用白石灰刷就的墻體也成了灰白色,給人一種昏昏沉沉的感覺。就是在這種昏暗的環境里,卻有讓人眼睛為之一亮的東西,那就是貼在窗格上的“窗花”。或是“年年有余”,或是“石榴并蒂”,或是“孔雀開屏”……色彩艷麗,形象逼真,總能吸引人細細端詳,讓人浮想聯翩。

窗花里的世界是豐富多彩的。它的春天總是草長鶯飛、春光明媚,總是“綠楊煙外曉寒輕,紅杏枝頭春意鬧”,總是“人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開”。它的夏日不是花枝招展,就是山清水秀;不是“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”,就是“竹深樹密蟲鳴處,時有微涼不是風”。它的秋季要么天高云淡、五谷豐登,要么“秋風起兮白云飛,草木黃落兮雁南歸”,要么“潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟”。它的冬天或者冰天雪地、銀裝素裹,或者“墻角數枝梅,凌寒獨自開”,或者“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅”。

看窗花,不僅能看到四季更迭,歲月枯榮;看到雞鳴狗跳,龍騰虎嘯;看到葳蕤的草木,茂盛的莊稼;看到蝴蝶在枝頭翻飛,蜜蜂在花叢流連;看到陽光利刃般穿透厚厚云層,刺破瓦壟;看到炊煙詩歌般裊裊升起,在村莊的上空慢慢飄散;還能看到先人從遠古向我們款款走來,講述著《詩經》,講述著《楚辭》,講述著《論語》,講述著八仙過海的神話,講述著唐僧取經的艱辛,講述著愚公移山的壯舉……如果是晚上,在搖曳的煤油燈光下欣賞窗花,朦朦朧朧,若隱若現,有種霧里看花的感覺,意境尤佳。

窗花能看,亦能聽。透過窗花,雨打樹葉的刷刷聲,雪落曠野的簌簌聲,鳥雀歡聚的啁啾聲,駿馬奔騰的嘶鳴聲,絲竹吹奏的悠揚聲,鑼鼓表演的鏗鏘聲,孩子玩耍的歡笑聲,學子讀書的朗誦聲……不時傳入耳際,那么溫婉,那么動聽,那么扣人心弦。

窗花能聽,更能聞。從天姿國色的牡丹到清心寡欲的蘭花,從密密匝匝的芍藥到漫山遍野的打碗花,從讓人迷醉的桃花到名不見經傳的狗尾巴花……或芬芳馥郁,或暗香盈袖,或清香陣陣,無不香氣撲鼻,沁人心脾。

窗花如文章:有的像小說,情節曲折,引人入勝;有的像散文,語言優美,震撼人心;有的像詩歌,字字珠璣,光彩奪目。然而,不是每個人能夠讀懂其中的深意,不是每個人能夠了解作者的內心世界,也不是每個人能夠領略作品的風韻和內涵。

窗花又似茶水:有的若綠茶,清香明亮,入口輕靈,回味無窮;有的若紅茶,鮮活油潤,香氣裊裊,揮之不去;有的若烏龍茶,醇厚甘香,一盞接一盞,欲罷不能。于我而言,是茶就好,無論新陳,無論種類,皆能喝出香甜,喝出情致。

自古至今,逢年過節或者新婚喜慶,家鄉都有貼窗花的習俗。盡管以前生活困苦,入不敷出,一分錢恨不得掰開兩瓣花,可是鄉親們從不吝惜買窗花。到了中秋節、春節前夕,定然會趕上幾趟大集,挑選幾幅滿意的窗花的。倘若遇見中意的窗花比較多,也不會瞻前顧后,定會慨然出手買下。哪怕這次貼不完也無所謂,收起來留到下次糊窗戶時再用。

我家有本發黃的線裝書,母親專門用其保存窗花。用書存窗花特別好,不但易于收藏,便于找尋,還不容易褪色。可是到了上世紀八十年代中期,這本書竟然不翼而飛。也難怪,這年月線裝書愈來愈吃香,不丟才怪。線裝書沒了以后,母親改用《青春之歌》收藏窗花。雖然這本小說的紙張沒有線裝書的柔軟,也沒有線裝書的熨帖,但保存窗花的作用與線裝書無異,過些時日,甚至過個一二年,取出來一看,窗花還是那么鮮亮。

小時候,我學過刻窗花,低頭彎腰,又目不轉睛,時間久了,頗為辛苦。稍不留神,還容易扎破手指。每每那時,點點鮮血也不會白流,我會把它及時涂抹到“花朵”上,為其增色。當時由于家里窮,根本買不起顏料,窗花即使刻好了,也是一副蒼白的面孔,不忍卒視。后來,我別出心裁,試著用墨水為自己刻的剪紙著色,竟然收到非同尋常的藝術效果。現在想想,當年用墨水點染剪紙,有點少數民族蠟染的況味,不失為一種創意。

窗花,就是剪紙的俗稱。

據記載,早在未出現紙時就已經有了剪紙,無非原料不是紙,而是金箔、皮革、絹帛,甚至樹葉。《史記》中的剪桐封虞,記述了西周初期周成王用梧桐葉剪成“圭”賜其弟弟叔虞,并封他為唐王的故事,這個“圭”就是剪紙。這些年出土的戰國時期的皮革鏤花、銀箔鏤空刻花,都是最早的剪紙。

唐代詩人李商隱在 《人日即事》中就寫到了古代農歷正月初七剪紙成人形的風俗:

文王喻復今朝是,子晉吹笙此日同。

舜格有苗旬太遠,周稱流火月難窮。

鏤金作勝傳荊俗,翦彩為人起晉風。

獨想道衡詩思苦,離家恨得二年中。

剪紙在唐詩中常常見到。杜甫的《彭衙行》一詩中有“暖湯濯我足,翦紙招我魂”的句子,說明剪紙招魂的風俗當時就已流傳民間。李遠在《立春日》中寫到:“釵斜穿彩燕,羅薄剪春蟲。”崔道融所留傳的詩中,有這樣的詞句:“欲剪宜春字,春寒人剪刀。”他們所講的“春蟲”“宜春字”,都是大家所熟悉的剪紙。

宋人周密《武林舊事》記載,當時的杭州就有專門從事剪“諸家書字”“諸色花樣”的“小經濟”。 可見,剪紙手工藝術在宋代就形成了職業。到了明清時期,民間剪紙藝術日臻完善,逐漸走向成熟,達到鼎盛,并將其運用到燈彩上、扇面上、刺繡上,以及家居裝飾和美化環境等方面。

上述言及的剪紙,我想大抵是單色剪紙,是將紙張折疊,用剪刀剪裁的那種。家鄉的剪紙是染色剪紙,以刀刻為主,陰刻陽鏤結合,是“神刀雕得風雷動,妙筆點出彩云飛”的那種。因其藝術風格鮮明,想象力生動,表現力傳神,用料與染色考究,在世界剪紙藝術長廊中獨樹一幟,被譽為“中華民間剪紙藝術一絕”。并于2009年,作為中國剪紙的部分申報項目,被聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

家鄉的剪紙風俗,歷史悠久,源遠流長。可是半個世紀前,卻很不景氣——從事剪紙藝術的民間藝人僅有張民錦、張仲晨兄弟和王珍貴他們幾個,在農閑時或者年節前在自家設計制作剪紙,真可謂鳳毛麟角。直到十幾年前,隨著當地政府的重視和剪紙傳承人的不斷增多,剪紙藝術才日漸興盛起來。剪紙作品也開始由單純的民間用品,向工藝美術品、旅游紀念品、臺歷、掛歷、賀年卡等具有特色的集觀賞與收藏應用于一體的藝術珍品和饋贈珍品過渡、發展。

如今,隨著剪紙品種的推陳出新和剪紙內容的進一步豐富,以及繪畫裝裱制作工藝的應用,剪紙不再只作為“窗花”使用,已經像畫作等藝術珍品一樣,走出家鄉,走向世界,或被收藏,或饋贈國際友人,或懸掛于廳堂、會議室,成為人們的新寵。特別是近年來推出的多層剪紙,立體感強,神形兼備,永不褪色,尤其值得品味。

品味剪紙,既是在品味風俗,也是在品味風情;既是在品味文化,也是在品味歷史。但更多的是在品味生活,品味風致。

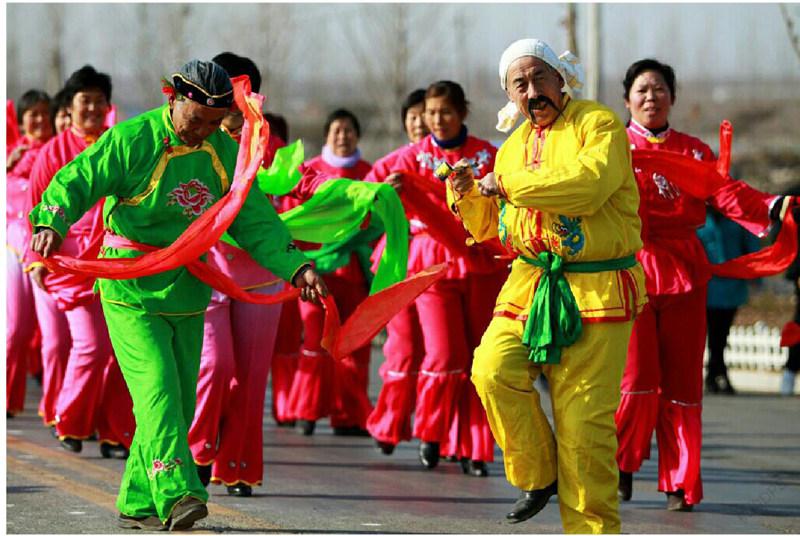

秧歌

作為山西人,最熟悉的戲劇自然是晉劇,接觸最早的戲劇也是晉劇。后來直接接觸的戲劇除了二人臺,就是家鄉的廣靈秧歌。通過熒屏間接接觸的戲劇有京劇、越劇、豫劇、評劇等。不管哪種戲劇,我都不感興趣。不喜歡那種慢條斯理的表演風格,也不喜歡演員咿咿呀呀的唱腔,唱大半天,也聽不清幾句唱詞,頗讓人煩。

同齡人中,愛戲的極少,但也不是沒有。我有位同學,愛聽京劇,他車上的CD、DVD全是京劇,或是全本,或是片段,一上車就聽,并跟著小聲唱。有幾次,我們勸他關了,他就說,挺好聽的呀,你聽這《四郎探母》多好,還有那個《鎖麟囊》味也不錯,慢慢聽就聽進去了。

老一輩的人們大多喜歡戲曲。這和他們的成長歲月有關。那時沒有電影,沒有電視,沒有歌舞,更沒有光盤,唯一的娛樂形式就是唱戲、聽戲,自小耳濡目染,似乎沒有不喜歡的道理。因此,幾乎每個村子都建有戲臺。

母親愛聽晉劇,但凡村里正月唱大戲,必會早早做飯吃了,拿著板凳去戲臺跟前占位子,哪管天寒地凍,西北風小刀子似的割得臉生疼。做飯或者干農活的時候,也不忘學著哼上幾句《打金枝》 :“在宮院我領了萬歲的旨意,上前去勸一勸駙馬愛婿……”,或者是《轅門斬子》 :“并非是娘走情兒不瞅睬,怕只怕宋王爺怪下罪來……”

父親也愛晉劇,但更癡迷廣靈秧歌。上世紀七十年代,村里有秧歌班,排練場所就設在當時的大隊部。有事沒事的時候,他都愛往大隊部跑,泡在那里,有時很晚了也不回家,在微弱的煤油燈光下,同幾個愛好秧歌的社員一起,一字一句地反復練習唱腔,或者練習手勢、動作。為此,母親和父親沒少吵架。聽老人們講,父親曾登臺演出,在村子的戲臺上,穿著華麗的戲服,煞有介事地唱廣靈秧歌,談不上字正腔圓,卻也有板有眼,不出差錯。

廣靈秧歌,又名優歌,起源于明末清初,成熟于道光、咸豐年間,興盛于清朝末年。它不是陜北秧歌、東北秧歌之類的舞蹈表演,而是流行于家鄉一帶的地方小戲。是在北路梆子的基礎上,結合民歌、小曲、民間舞蹈等藝術形式逐步形成的,音樂優美奔放,唱腔高亢激越,板式豐富多變,表演樸實風趣,鄉土氣息濃郁,是家鄉及周邊地區百姓喜聞樂見的劇種之一。清朝乾隆十九年撰寫的《廣靈縣志》就記載了廣靈秧歌的演出:“春場在先農壇。是日,設春筵用優歌。”

記得小時候,老家東崖頭村每年都要唱幾場廣靈秧歌,特別是觀音菩薩生日那幾天,村里會邀請秧歌班前來唱戲助興。或者請村里的“鼓匠班”粉墨登場,自娛自樂。每每那時,女人們會熱情地邀請娘家人來家住上幾日,說說貼心話,看看秧歌演出;男人們則會趁機喊上外村的親朋好友來喝酒敘舊。

生活自不必說,家庭主婦們會盡其所能,變著花樣把平平常常的農家飯做出新意,做出美味,更做出心意。就連極少吃到的肉片子,也會出現在熱氣騰騰的大燴菜中,讓人真真切切地感受到主人的熱情好客和誠心誠意。

那幾天的下午和晚上,老家的上空鑼鼓鏗鏘,唱腔悠揚,觀音廟前簡直成了歡樂的海洋。站著的,坐著的,翹首觀看的,小聲跟唱的,哈哈大笑的,哭天抹淚的……形態各異,無不沉浸在戲曲跌宕起伏的劇情中,不能自已。

就連賣小貨的、賣山貨的也嗅著絲竹的聲音接踵而至,在戲場周圍擺攤設點,或賣瓜子、麻子,或賣香煙、汽水,或賣玩具、針線……吆喝聲此起彼伏,趕集一般,卻也破壞不了人們看戲的興致。

孩子們不懂戲,也不愛看戲,卻非常喜歡唱戲的熱鬧氛圍。不是在人群中追逐打鬧,就是三個一群、五個一伙,圍在一起玩“點酒窩”。抑或和家長要上一毛錢,你買一把瓜子,我買一把麻子,你嘗嘗我的,我嘗嘗你的,其樂融融。

隱約記得那時常演的廣靈秧歌是《上墳》和《殺鞋》 。由于不上心,現在已記不起一丁點劇情。但是對于我的鄰居榮西表演的一出秧歌戲卻印象深刻。至今仍記得他裝扮著花臉,背著一個竹簍,在戲臺上一邊前仰后合地走路,一邊嬉皮笑臉地調戲一個小姑娘的情景。至于什么劇目,也忘得一干二凈了。榮西是村里鼓匠班的成員,吹拉彈唱都會,表演細致入微,可惜剛過四十歲就因病去世了。

據了解,以前家鄉有13個業余秧歌劇團,僅抄錄劇本就達67個,有家庭生活劇、自由戀愛劇、丈夫休妻劇、崇尚孝道劇、神怪劇、貞婦烈女劇、公案劇、歷史劇等八類,幾乎涵蓋了生活中的方方面面。并且經常應邀赴河北省的淶源、蔚縣、易縣和本市的靈丘、渾源、陽高一帶演出,每年演出200多場,可謂廣靈秧歌的“春天”。

到了上世紀八十年代,隨著流行歌舞的出現和盛行,以及一些秧歌老藝人的相繼謝世,廣靈秧歌輝煌不再,家鄉已很難看到廣靈秧歌的演出。盡管后來當地建立了正式的廣靈秧歌劇團,并成立了廣靈縣秧歌劇種傳習中心,致力挽救、傳承、保護這一地方劇種,但收效甚微。直到2009年廣靈秧歌被列入山西省非物質文化遺產項目前后,在幾個民間秧歌藝人的艱苦努力和積極組織下,廣靈秧歌才重現舞臺。

我雖然不喜歡戲劇,但是看到廣靈秧歌的傳承和發展不甚景氣,卻也憂心忡忡,除了茫然無措,還是茫然無措。

大號

戰友的父親過世了,按照習俗,他請了陰陽先生,也請了“鼓匠班”。“送路”的那天晚上,我們幾個騎著自行車去幫忙,距離他所在的村子還很遠,就聽到了大號的吼聲。聽得出,兩個大號你一聲我一聲地相互應和吹奏著,或悠長,或短促,或仰天長嘯,或低頭沉吟,渾厚有力,聲振屋瓦。

廣靈大號,其形如鐘,余音裊裊,韻味十足,是大同市非物質文化遺產項目。相傳大號為明末清初有名的大臣魏象樞所制。明崇禎年間,蔚縣名人魏象樞與廣靈人易向南同朝為官且相互交好,后來滿清入關,魏象樞做了清朝官員,易向南隱退回鄉。易向南的夫人故去時,家貧無力操辦喪事,恰逢魏向樞回鄉,看到故友的窘迫之狀,便依照當時宮廷上朝所用禮儀朝號的形制特點制成了與之相似的大號,并動用多名下人組成儀仗隊送別故人之妻。后來大號便成了廣靈、蔚縣獨特的民間祭祀樂器。

我認為,大號的得名是相對于小號而言的。雖然大號吹起來頗費力氣,但是它既沒有小號的音色,也沒有小號的表現力,更不能像小號一樣能夠演奏出優美動人的旋律,只能發出一上一下兩個單音,并且不能吹奏曲牌,從這一點看,實在有負樂器的聲名。

我非常喜歡小號。小號的聲音嘹亮銳利,清脆高亢,極富輝煌感。不僅可以演奏振奮人心的旋律,而且能夠演奏抒情的優美樂章,張力十足。盡管家中的CD機早已送人,已極少躺在沙發上煞有介事地聽曲,但至今仍保存著幾張小號曲光碟。并且,一閉眼,《魂斷藍橋》《小號手之歌》 《小雨中的回憶》 《映山紅》等柔美細膩、悅耳動聽的小號曲就會在耳際響起。

從音色上講,大號甚至還不如一片樹葉。樹葉尚且能夠在許多少數民族人民的嘴下吹奏出如 《情深誼長》《女兒情》等清脆明亮、婉轉悠揚的樂曲,而它卻不能,只能發出“呼哈、呼哈”的聲音,單調且乏味。

一度,我甚至懷疑,大號究竟算不算樂器。

大號很大,也很重。傳統的大號是銅質的,重約四公斤,平時號管套在號頸內,演奏時將號管拉到號頸處,號長近兩米。或許是因為太重、難以托舉的原因吧,這種銅號現在已很少見到或不為所用了,取而代之的是鐵皮制品,號重不足一公斤。至于音色是否后者不如前者,由于沒有做過專門的比較,不得而知。

老家東崖頭村有兩個鼓匠班,其中一個班子全由家人組成,或是父子,或是兄弟,而吹大號的往往是身強力壯的那幾個。其中,也有我的同齡人,因此對于大號,自幼我便熟悉。村里辦白事的時候,有時也會趁機接過大號,鼓起腮幫子試著吹幾下,卻吹不響,只能發出“噗、噗”的聲音。并且吹完之后,嘴唇頗為不適。甚至,次日會腫脹起來。如此看來,盡管吹大號沒有多少技巧可言,但是氣力不夠也不行。

在部隊的時候,我在工兵營的管樂隊吹過一陣子長號,感覺要比吹大號輕松得多。那時,每天一起床,我們十幾個樂隊的戰友不許撒尿,然后列隊向五六里外的山上跑去,到達山頂后,稍事休息,便開始練號,直到“把一泡尿全部吹完”才能回營。回頭想想,不只是吹奏樂器,做任何事情,不但需要技巧,而且需要功夫。

大號是鼓匠班的主要樂器,但它發揮的作用遠不及嗩吶和笙。在祭祀及白事活動中,嗩吶和笙是主角,曲子吹了一曲又一曲,從不間斷,并且貫穿始終。而大號則不然,只是在祭祀開場前象征性地“呼哈”幾聲就沒事了,剩下的就交給嗩吶、笙、鼓、鐃等樂器了。如此,看起來大號倒像一個領導在做簡短的動員講話,神氣十足又富有成效。

要說大號在白事中起到的重要作用,當屬“送路”和出殯的途中。兩個大號在前邊開道,吹奏聲此起彼伏,自始至終,不是一般人能夠做到的。特別是“送路”的時候,經常會遇到喜愛熱鬧的人或不懷好意者攔路,要求做花式表演,他們也只能順其所愿。這時,但見兩個大號手相向而立,一邊吹奏,一邊在空中舞動大號,一邊變換方向。或是繞圈,或是上下左右擺動,時急時緩,看得人眼花繚亂,驚心動魄。有時,還要再背對背站立,做同樣的表演。一番或幾番下來,無不滿頭大汗,精疲力竭。

幾年前,不知是哪位人士別出心裁,將大號編成方隊列入家鄉的元宵節街頭文藝表演。五六十人穿著同樣的衣服,裹著同樣的頭巾,做著同樣的動作,所經之處,號聲響徹云霄,振聾發聵,蔚為壯觀,成為社火表演的一道亮麗的風景線。

自此,廣靈大號又有了新用途,不只在祭祀場所露臉,在節慶活動中,也能看到它高大的身影了。