濱海生態空間生態修復規劃策略研究

孫珊珊 車銘哲 李枋洊

(1.天津市城市規劃設計研究總院有限公司,天津 300190;2.河北工業大學,天津 300131)

海洋資源的保護必須從海洋資源載體的海洋空間保護開始。濱海生態空間是典型的城市稀缺資源,濱海岸線生態空間的塑造往往是提升濱海城市競爭力的重要策略。隨著城市不同發展階段的演進,對海岸線資源的利用也從傳統的交易、交通功能向生態景觀、生活休閑服務轉變。規劃剛性內容在城市化、全球化的背景下開始逐步向韌性、生態化轉化。濱海空間的生態修復規劃以海灣為重點,拓展至海灣毗鄰海域和其他受損區域,最終的目標是要實現“水清、岸綠、灘凈、灣美”。

1.濱海空間的環境構成要素

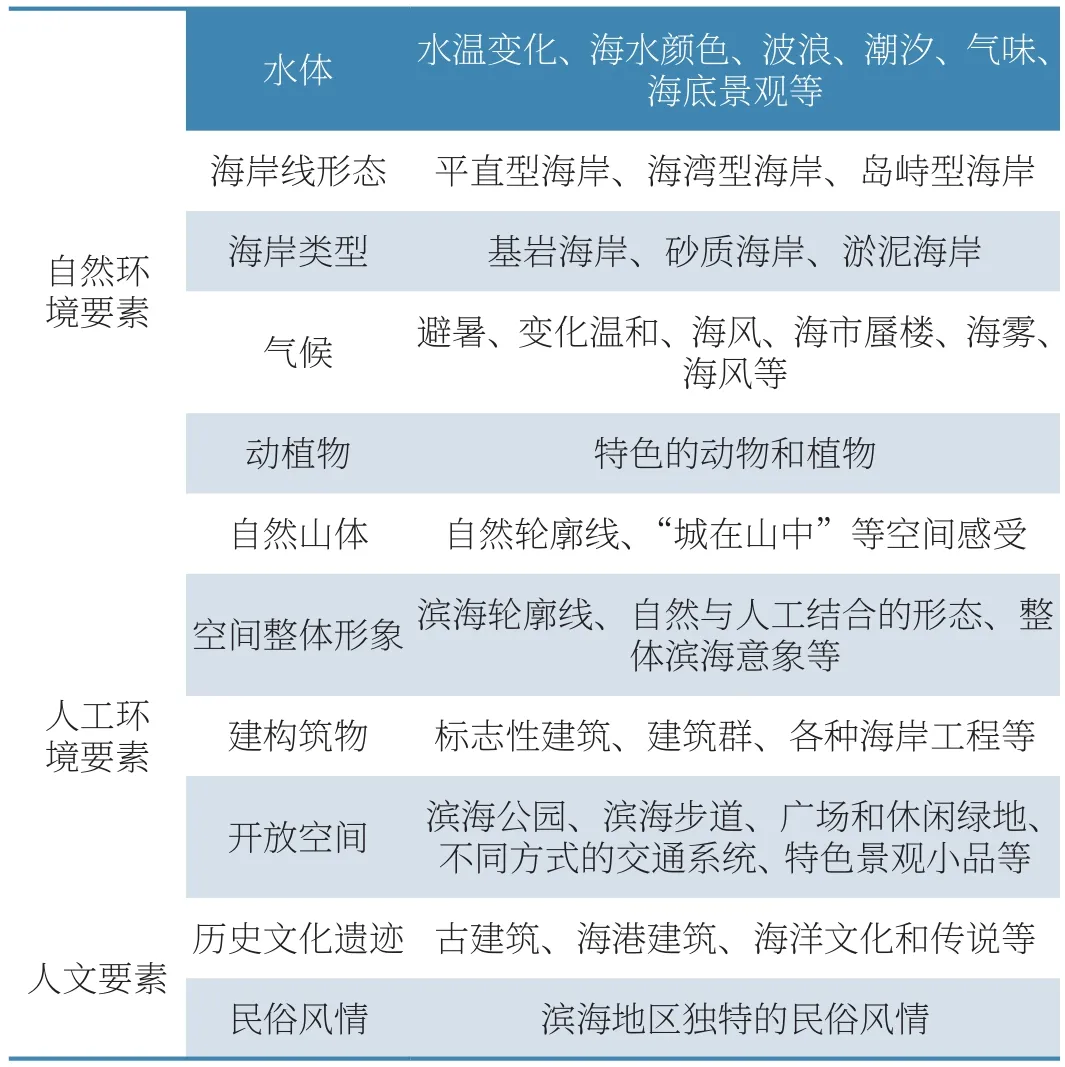

濱海空間的環境構成要素種類繁多,從自然與人工關系的角度,可將其分為自然環境要素、人工環境要素和人文要素3類,如表1所示。

表1 城市濱海空間構成要素分類

2.濱海空間生態修復規劃原則

2.1 堅持保護優先,自然恢復為主

保護優先,就是強調近海及海岸帶開發活動中,將保護的目標放到更重要的位置,保證開發資源和保護環境之間的平衡關系。遵循自然生態傳承法則,充分發揮出自然生態系統的自我調節能力,避免人們在開發自然空間過程中對自然環境進行過度干預。

2.2 堅持問題導向,突出重點難點

將目光聚焦與重點生態功能區、生態保護紅線、自然保護地等區域,聚焦生態系統結構單一,水源涵養功能較弱,水土流失嚴重,生態產品和服務供給能力不足等重點流域。

2.3 堅持因地制宜,遠近結合

妥善處理好保護與發展、整體和重點、當前和長遠的關系,將生態保護問題和生態修復措施合理安排并結合好。

2.4 堅持科學治理,綜合施策

堅持貫徹“山水林田湖草是生命共同體”的系統思想,遵循生態系統內在肌理,強化科技支撐作用,實事求是,量力而行,創新進行多種新型的投入與管理模式,探索生態保護補償機制,拓寬投資和融資的渠道,科學化的分配資源到生態保護和修復、自然資源和人工工作、生物和工程等措施中。

3.濱海空間生態修復規劃策略

3.1 從陸域擴展到陸海統籌兼顧

海洋沿岸空間的生態恢復,以水生態環境保護為重要出發點。根據“流域統籌規劃和區域落地實施”的思路,建立了水流流域―水資源功能區―控制單元―行政區層面的地區分級預防和管理體系。鼓勵協調海洋流域、地級和縣級的全面流域環境和近海區域管理規劃的準備和實施,以實現流域海洋保護規劃目標、工作和項目的總體規劃和銜接關系[1]。堅持陸海統籌,重視以海定陸,通過生態適宜性分析,建立海岸帶地區資源評價準則,協調匹配陸海主體發展方向和管制原則。

3.2 與相關規劃緊密銜接,構建“山水林田湖草沙”的生命共同體

3.2.1 與國土空間規劃銜接

堅持陸海統籌、區域協同、突出地域特點、文化特色和時代特征,在生態修復規劃中對市級國土空間總體規劃重要內容進行深化和細化;將重要指標和內容傳導分解到各個生態修復規劃項目中。

3.2.2 與陸域和海域生態保護紅線的銜接

嚴守陸域和海域生態保護紅線,將生態保護紅線作為濱海空間生態修復規劃的重要依據和基礎,確保生態功能不降低、面積不減少、性質不改變[2]。同時通過生態修復規劃的編制確保劃入陸域和海域生態保護紅線內的區域水源涵養、生物多樣性維護、海岸生態穩定等生態功能的穩定和逐步優化。

3.2.3 與海域功能區劃的銜接

嚴格落實海域功能區劃的要求,針對不同保護等級的海域國土空間進行不同強度的管控措施。對海域保護空間原則上按照禁止開發區進行管理,實行嚴格保護;對海域利用空間,允許在符合生態環境承載力管控要求的前提下引導集約高效利用。

3.2.4 從簡單地劃定保護區到精細化管理與生態功能的建設

積極深入探索生態空間的革新利用,管制內容中,基本生態空間不僅要滿足城市綜合生態服務功能的需求,而且要將休閑游憩等娛樂功能需求與生態空間的保護利用規劃結合起來,將二者進行有機融合,通過加強必要的空間的規劃和設計,改善了整個生態服務的區域功能,其中涉及到核心生態資源對生態保護和恢復、自然資源與人類工程的融合、人與自然之間的溝通等不可或缺的方面,進一步提升該區域的生態服務功能。

3.3 營造特色空間,根植地域特色,提供多元海洋文化生活

在塑造城鎮特色風貌方面,要從城市空間規模、城市輪廓線、建筑、景觀的角度極力突出并彰顯該城市特征和特點,要深入研究區域特征和海洋文化,打造融合海洋文化和傳統文化的沿海城市獨特的空間特征。海洋文化確保了生活的多樣性[3],空間建設的目的不僅僅是空間,它的核心是規劃了特定的功能,塑造了特色主題。

4.保障措施

4.1 加強領導,明確職責

各地要高度重視海岸帶保護修復工作的重要性,沿海設區市黨委政府要落實主體責任,按照工作方案要求制定政策、細化任務,全面推進工程建設,各部門要加強溝通促進協調,形成合力。

4.2 多措并舉,加大投入

沿海設區市黨委政府要在已部署工作任務的基礎上,科學測算任務量和資金需求,統籌多層次、多領域資金投入,建立市場化、多元化海岸帶保護修復資金投入機制,確保資金投入與修復任務相匹配。按照“誰破壞、誰賠償”的原則,充分落實責任人的修復或賠償責任。

4.3 強化監管,保障成效

省市縣三級要加強項目監管,一是嚴格項目入庫審核工作,對生態系統問題突出、修復措施適宜的項目按輕重緩急給予資金支持;二是采用衛星遙感、現場督導等手段開展日常監督檢查,強化項目績效管理;三是對實施完畢的項目要進行長期跟蹤監測,保障項目成果的運行和維護。