可再生能源在碳中和目標下的影響

廣西電網有限責任公司柳州供電局 李國斌

可再生能源在當前電力形勢下,為實現“雙碳”目標,可以作為替代傳統化石能源一種能源。我國雖然煤炭儲豐富,但存在分布不均、煤質較差的特點;油氣資源存在不足,需要依靠進口來滿足;可再生能源的儲量豐富,且具有先進的技術水平,隨著社會的發展,我國逐漸形成了以煤炭為主,石油、天然氣、可再生能源等綜合發展的能源生產、供應體系。相對傳統的化石能源,可再生能源不僅在發電/熱過程幾乎不產生或產生少量碳排放,同時在自然界中還可循環再生,可謂是取之不盡用之不竭的“綠色動力”。在碳達峰、碳中和的背景下,利用可再生能源替代傳統化石燃料進行發電/熱是改善能源結構、尋求能源安全的重要路徑。

可再生能源及產業發展現狀

可再生能源替代化石能源在能源系統轉型中發揮著重要作用。碳峰值和碳中和的目標意味著中國的能源清潔需要在未來長期加速,以風、光為載體的新能源發電發展快速。可再生能源的發展目標是到2030年風能和太陽能總裝機容量將達到12億千瓦以上,2020年12月國家能源局計劃“在2021年在中國增加1.2億千瓦的風力發電和太陽能發電”。為實現“30·60”雙碳目標,必須確保每年新增5000萬千瓦以上新能源發電,“雙碳”背景下的電力需求參量如表1所示。

表1 “雙碳”背景下的電力需求參量

在碳峰值和中和的目標下,電力企業積極開發可再生能源,努力成為“碳中和”的領導者。2020年簽署了數個風能、光能和儲能項目價值數千億元,例如:2020年底國家電力投資公司的總裝機容量為億千瓦,其中清潔能源占比達到56.09%,風電、光伏發電裝機容量達到6049萬千瓦;2020年中國華能集團新能源發電項目新增1000多萬千瓦,超過以往四年的總增長量;石化公司也非常重視可再生能源,將可再生能源作為技術和經濟競爭的新領域。

一、風電產業的發展

目前中國風電裝機容量平穩增長,發電量持續上升,截至到2020年底我國風電累計裝機達到2.8億千瓦,連續11年穩居全球榜首。隨著我國海上風電配套技術、風電智能化技術和大型風電機型技術的發展和應用初見成效,風電產業也開始基本實現國產化,產業集中度不斷提高。在風力發電開發建設、設備制造、技術研發、檢測認證、配套服務等方面已建立起了具有全球競爭力優勢的風電產業鏈結構體系,在風機葉片、塔筒、齒輪箱、風力發電機變槳和偏航系統、輪轂器等零部件實現國產化,重要零部件及整機系統國產化率已經達到95%以上。

其次,陸上風電和海上風電建設投資成本也在呈現下降趨勢。陸上風電初始投資降至5000~6000元/千瓦,機組價格由2010年的5000元/千瓦左右下降到2021年的2000+元/千瓦左右,2021年起實現全面平價,度電成本平均為0.3元/千瓦時左右,有望2025年降至0.25元/千瓦時左右;海上風電技術也在不斷的進步其成本也在不斷降低,據統計,2021年投資成本范圍在13500~17500元/千瓦左右,度電成本平均為0.65元/千瓦時左右。

二、光伏產業的發展

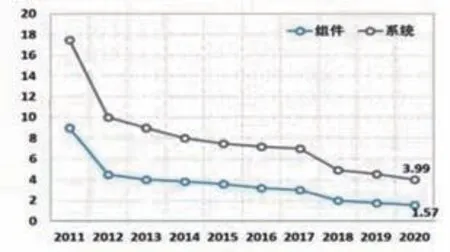

光伏主產業鏈環節上規模全球領先,產業配套環節完整,制造能力較強。目前我國主產業有多晶硅、硅片、電池片、組件等,硅片正向著大尺寸發展,產能達到30萬噸以上,占全球的60~70%,具備產能優勢處于全球領先地位;電池片集中了全球產能,據統計2020年產能達到173.7GW,全球占比93.7%,其中為PERC、IBC、HJT 等N 型電池為主流發展方向;我國對組件進行了結構優化和效率提升,同時也是最大的產源地,產能98.6GW 占全球的70%。2011~2020年過內組件及系統價格統計表如圖1所示。

圖1 2011~2020年過內組件及系統價格統計圖

三、生物質產業的發展

我國生物質發電產業的各領域技術進步顯著。農林生物質發電領域以直燃技術應用最為廣泛,其中國產化爐排技術已經較為生熟,國外引進技術以高溫高壓為主;垃圾焚燒發電領域大型爐排技術國產化方面也取得一定的突破,其中生活垃圾焚燒發電汽輪機技術、生物質氣化發電技術、沼氣發電技術實現了產業化。據統計:2020年我國生物質發電新增裝機容量3.25GW,其中農林生物質發電、生活垃圾焚燒發電、沼氣發電分別為1.21GW、1.99GW、55MW,生物質能累計發電裝機容量達到了23.69GW。

可再生能源發展的機制改革

新能源電力價格調整。從2006年可再生能源法實施以來,以電價補貼為引導、調整的市場規模布局的風、光等發電方式的項目建設、管理方式和政策正在發生轉變。“十四五”開始,電力系統預期在體制機制和軟硬件設施方面作出相應的適應和改變,從而支撐國家雙碳和非化石能源目標的實現。電力體制改革。2015年我國啟動了新一輪電力體制改革,在電價改革、電力交易機制改革、發用電計劃改革、售電側改革、確保可再生能源發電依照規劃保障性收購、開放電網公平接入等方面重點展開。

目前基于碳中和目標下可再生能源發展面臨問題主要體現在四個方面:可再生能源消納問題長期存在。需要解決其生產端和消費端的經濟性、機制性和技術性障礙;安全和發展問題。高比例可再生能源發展對保障電力安全提出更高的要求,煤電支撐作用;經濟性問題。發電平價、低價轉向系統成本優先,各種電源優先調度;新技術將助力可再生能源擺脫桎梏。儲能、氫能等新技術的發展將有效彌補可再生能源波動性問題。

可再生能源的發展是順應當前新型電力系統構建的重要組成部分,也是當前能源體系發展的重要路徑。新能源項目與傳統高能耗能源項目的整合需要在一個高效的市場中運轉,同時也將助力推動能源結構體系的轉變、產業升級和向高質量發展。提高天然氣產量,擴大天然氣、以風、光為載體的新能源應用范圍,是優化產能結構,從傳統已化石能源為主向清潔能源為主的能源結構轉變。加快能源結構系統的優化,立足確保能源供給問題,并以清潔、低碳作為導向,合理發展非石化能源,構建以煤、油、氣、新能源、可再生能源為一體的多元化能源供應體系,有序實現“雙碳”目標。