《漢宮春曉圖》的唐宋印記

牧心

徐徐展開仇英的漢宮春曉圖,視線越過高聳的朱紅宮墻,觀者便會欣賞到一處與世隔絕卻又春意盎然的景象。這里的山水、建筑、花木乃至光影、香氛和聲音共同構造了一個專屬于女性的空間。那些被選中而得以居住于此的女子們,以及各色充滿女性象征符號的精美物品、日常活動,又延展出一片富有詩意柔情的想象空間。

畫卷特別呈現了近百位明媚艷麗的宮廷仕女,她們姿態各異,個個面貌生動,顯示出仇英精湛的藝術表現力。那么,這些鮮活的藝術形象又來自哪里?顯然,仇英的人生經歷決定了這些女性形象不可能來自大明皇宮。有人認為,仇英將真實生活中所遇見的名伶藝伎或貴婦小姐置于漢家天子恢宏華麗的宮苑里,在某個春日的清晨,她們開始梳妝、弈棋、搗練和歌舞。

宮中圖(局部) 五代 周文鉅

漢宮春曉圖(局部) 明 仇英

然而,實際情況遠比這復雜。摹古大師仇英筆下的宮廷仕女們往往帶有唐宋印記,其傳承甚至能追溯到唐代的人物畫大師張萱和周昉。

從歷代留存的人物畫作品來看,仕女題材最早出現于魏晉時期。東晉顧愷之根據文學家張華的《女史箴》創作了設色長卷《女史箴圖》,畫卷以先賢故事為脈絡,描繪了19位古代賢妃的形象。至唐代,展現宮廷貴族生活的仕女畫的創作達到高峰,涌現了《虢國夫人游春圖》《簪花仕女圖》《唐人宮樂圖》等一批優秀畫作。

除了仇英創作的《漢宮春曉圖》,唐代的尹繼昭、南宋的馬遠、元代的錢選都曾繪有《漢宮春曉圖》,可見這是一個有著悠久傳統的繪畫主題。遺憾的是,這些畫作今人已無緣得睹,昔日的“漢宮春曉”究竟是怎樣一番情景,與仇英的版本有著怎樣的關聯,我們已無從知曉。

在明代畫壇,五代時期周文矩的《宮中圖》曾被重新命名為《唐宮春曉圖》。這幅展示宮廷仕女晨起活動的畫卷契合“漢宮春曉”這一繪畫主題,只是畫中仕女的體態、發飾和服飾具有明顯的唐人特征,畫卷整體保持著唐代仕女畫的余韻,故此以“唐宮春曉”命之。

漢宮春曉圖(局部) 明 仇英

比較《宮中圖》與《漢宮春曉圖》中的“奏樂”“嬰戲”和“觀像”場景,兩幅畫確有幾分神似之處。在《宮中圖》中,兩位樂師面朝觀者,左側女子席地撫琴,右側女子坐凳抱阮彈撥,恰似王建《宮詞一百首》中的“紅蠻桿撥貼胸前”。《漢宮春曉圖》中,兩位仕女對坐,一人彈琵琶,一人撥阮咸,中間另有一站立者正在調箏。相較于《宮中圖》,仇英將席地撫琴改為站立調箏,增加一人坐彈琵琶,三位仕女呈三角形構圖,更具有穩定性和觀賞性。

漢宮春曉圖(局部) 明 仇英

宮中圖(局部) 五代 周文鉅

兩幅作品的“嬰戲”場景中,人物動態也有相似之處。仇英筆下的孩童正蹲地俯身抱狗,與《宮中圖》中仕女盤坐在地、雙手摟抱小狗的姿態相似,只是兩人的朝向對調了。《漢宮春曉圖》的“戲嬰”場景中人物互動更緊密,蘊含著母子間的溫馨親情;而《宮中圖》的畫面更具動感,突出表現仕女的閑適生活,兩者在構圖立意上各有千秋。

《宮中圖》也有“觀像”情景的描繪。圖中坐在圓凳上的豐滿仕女以半側身位面對觀者,欣賞對面仕女提著的畫幅,另有兩位宮娥靜候身旁。《漢宮春曉圖》中對觀像情節的處理要更加復雜,特別是宮妃和畫像均以正側位展現,這與實際并不相符,顯然是為了方便觀者欣賞。從上述三個場景來看,兩幅作品之間應有參考關系,由于成畫時間先后有別,自然是《漢宮春曉圖》借鑒了《宮中圖》。

漢宮春曉圖(局部) 明 仇英

畫史記載,仇英曾模仿過大量的前代人物畫作。事實上,在《漢宮春曉圖》里可以看到更多唐宋古畫的影子。其中,“熨燙”一段來自《搗練圖》,“對繡”一段來自《揮扇仕女圖》,“弈棋”一段可能來自《弈棋仕女圖》,搬桌的動作可能來自《韓熙載夜宴圖》。

唐代張萱的《搗練圖》雖是宋人摹本,但基本保持了原貌。在“熨燙”場景中,兩位宮娥雙手執絹,身體輕微后仰,仿佛在微微用力。梳著高髻的仕女低頭專注熨燙,素絹下還有個側首窺視的好奇女童。對比來看,《漢宮春曉圖》中的“熨燙”場景除了絹下少了女童、仕女位置略有變動外,其刻畫角度及人物表現都與《搗練圖》基本一致。

揮扇仕女圖(局部) 絹本設色 唐 周昉 故宮博物院藏

搗練圖(局部) 絹本設色 唐 張萱 美國波士頓美術館藏

周昉的《揮扇仕女圖》表現的是夏末秋初幾位宮妃侍女在深宮納涼的場景。其中,“對繡”一段有三人圍坐繡案,畫面色調以暖紅為主,人物分布錯落有序,但女子們的情緒卻顯得百無聊賴,流露出惆悵之意,畫意正契合元稹《行宮》所謂“寥落古行宮,宮花寂寞紅”。對比《漢宮春曉圖》與《揮扇仕女圖》,“對繡”場景中的仕女位置、倚桌情態等都十分接近。仇英所繪畫面也以黃紅暖色調為主,人物卻無宮怨哀婉情緒,呈現出閑適、輕松的氛圍。

“各把沉香雙陸子,局中斗累阿誰高。”唐代盛行雙陸棋對弈游戲,當時的貴族都喜歡這種消遣方式。《內人雙陸圖》的視覺中心落在兩名專心下棋的貴婦身上,她們梳著高髻,體態豐腴,面容悠閑,旁觀的宮女也神態輕松。畫家將棋桌、棋盤和棋子刻畫得一絲不茍,在作品中還原了唐人對弈的情景。《漢宮春曉圖》中的對弈場景與《內人雙陸圖》有相似之處,區別在于前者改下圍棋,棋具與雙陸棋差別較大。

內人雙陸圖(局部) 唐 周昉

仇英擁有高超的古畫臨摹技巧,通過細節對比,我們有理由認為,仇英通過模仿某些古畫的細節或圖式,以古畫新作的方式來克服某些“技術難題”或是重新詮釋前代人物畫在明代的“當代性”。

《漢宮春曉圖》中段至尾段有三處半開放式的廳堂,其間聚集著多位仕女,有的在奏樂,有的在跳舞,亦有弈棋、搗練的,她們是畫卷描繪的重心。其中,第三處描繪了畫師為一位盛裝仕女寫像的場景,今日學者認為此處是表現毛延壽為昭君寫像這一核心情節,這也是該畫命名的主因。如何表現“昭君”的藝術形象與氣質,使其既見古風又符合明人審美,還是頗令仇英思量了一番的。

唐人宮樂圖(局部) 唐 佚名

漢宮春曉圖(局部) 明 仇英

發型與發飾是區別古代仕女身份地位的重要標志之一。《漢宮春曉圖》中“昭君”的頭上配有蓮花冠,以珍珠金翠裝飾,束戴于頂髻上。現藏于臺北故宮博物院的《卻坐圖》中,宮廷仕女頭上也配有類似的蓮花冠,此冠由片片碧玉雕成蓮瓣狀,飾以金邊,連綴如千葉蓮花。再對比二人的面龐,一位面部短而飽滿,一位面部相對狹長,但眉目五官十分相似,呈現出雅秀端莊的儀態,“使人見則肅恭,有歸仰心”。

另一處描繪寵物的小細節,也頗見仇英融合古意的趣味。《唐人宮樂圖》展現了唐代宮妃們演奏樂曲、品茗自娛的生活情景。畫面中間有一方桌,宮妃圍坐四周,或吹奏,或飲茶,氣氛歡快熱鬧。方桌之下,一只拂菻狗安靜蜷臥,似在靜聽宮妃們的樂曲聲,又好似早已習慣了這樣的日常娛樂。

卻坐圖 絹本設色 146.8×77.3cm 宋 佚名 臺北故宮博物院藏

無獨有偶,在《漢宮春曉圖》第二處半開放式的廳堂中,有十幾位仕女歡聚一堂,載歌載舞,自娛自樂。在畫面上端敞開的內堂里,一只貓安靜地蜷臥在紅色漆面圓凳上,它雙眼半瞇,似看似聽堂前熱鬧歡快的場景。一貓一狗,兩只宮廷寵物以它們的安靜襯托著仕女們的喧動,動靜之間生出一股藝術張力來。

通過上述對比分析,我們可以得到一個印象:仇英對前代優秀人物畫作的種種模仿與二度創作,使得《漢宮春曉圖》里的仕女們仿佛被注入了靈魂,人物形象變得更加靈動。這也為觀者提供了一個欣賞“古畫今用”的難得機會。僅從流傳至今的古畫里,我們就已經發現了如此多的相似內容,由此猜測,仇英或許欣賞并借鑒過更多早已失傳的古畫。

百美圖(局部) 絹本設色 明 仇英

即便是仇英自己的畫作,相似之處也并不少見。仇英的《百美圖》筆法細膩、設色柔和,描繪了一群身著華服的仕女穿梭在優美的園林建筑之間,興致盎然地斗草、賞畫、觀舞等。此圖與《漢宮春曉圖》的手卷形式、風格技法、摹寫內容皆相類似,若將這幅《百美圖》重新命名為《漢宮春曉圖》,似乎也未嘗不可。

《無聲詩史》記載,仇英“凡唐宋名筆無不臨摹,皆有稿本,其規仿之跡,自能奪真”。得益于與大收藏家項元汴、蘇州文壇巨擘文徵明的交往,仇英接觸到很多前代名畫,并對這些畫作進行了研究和臨摹。仇英習慣把所有臨摹好的畫稿制作成“稿本”,以供隨時參考。

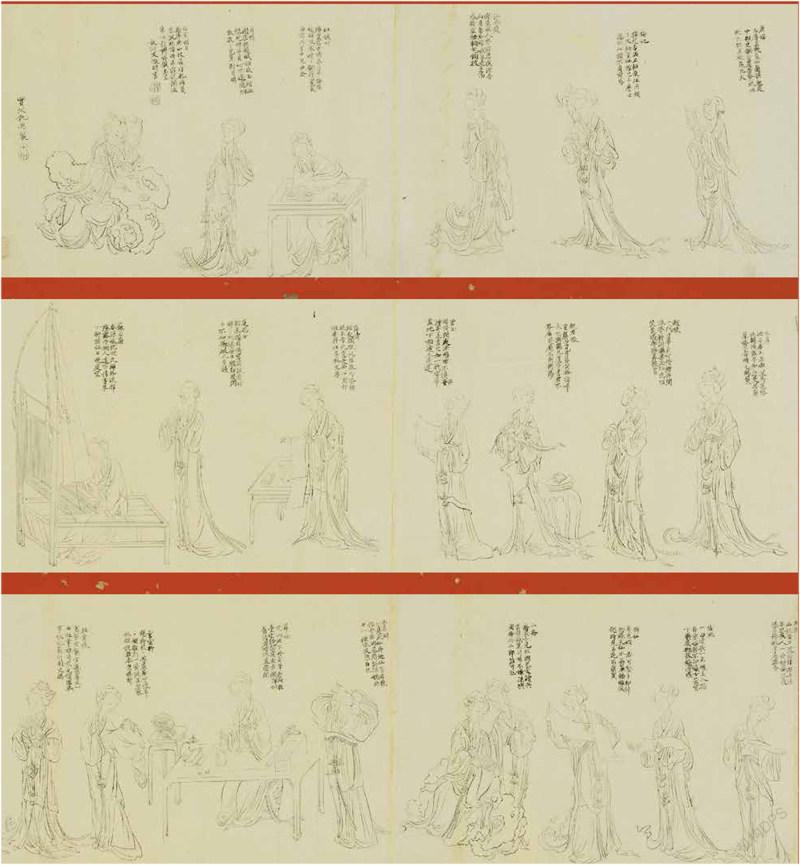

朝元仙仗圖(局部) 絹本白描 宋 武宗元

事實上,當時畫家臨摹前人畫作是十分普遍的行為。特別是各種“粉本”,既是師徒相承,也是傳遞繪畫樣式的主要方法。

所謂“粉本”,基本含義是“用粉制造復本”,即在原作線條上戳出許多小孔,輕拍粉袋表面,通過孔洞將粉灑落于下面的紙上,形成點線狀的輪廓,以供臨摹者依樣描繪。后來,“粉本”被廣泛用來指代其他種類的摹本、圖樣。宋代畫院畫家的畫稿尤其精美,宋初人物畫家武宗元的《朝元仙仗圖》就是繪制于永樂宮墻壁上的大型壁畫的圖樣。明末清初畫家顧見龍有一冊臨摹古畫細節的“粉本”傳世,畫頁上還附有他的注解,很可能被他用作繪畫創作的素材庫。

9LGnUPcDu3QVFfcF2TK1Eeoui3qhQbXgJQLY40XodGo=佳婦人例圖(局部) 紙本墨筆 明 仇英

仇英臨摹唐宋古畫的情況也多少與此類似,他以“稿本”的形式將之保存,以備不時之需。因此,也有人認為仇英臨摹技巧雖高超,但創新不足。然而,對比《漢宮春曉圖》與《簪花仕女圖》對人物形象的總體把握,我們或許會得到更加全面、公允的判斷。

《簪花仕女圖》中的仕女形象豐腴端麗、表情安詳,顯示出雍容自若、幽雅嫻靜的狀態。周昉以流暢的線條塑造出唐代仕女富態飽滿的面容,被后人比作“氣足充沛”。到了明代,流行的美女標準為“鼻如膽,瓜子臉,櫻桃小口,螞蚱眼”。《漢宮春曉圖》中的仕女們正符合“瓜子臉”“螞蚱眼”的面貌特征,她們個個柔雅清秀,削肩細腰,站姿稍顯傾斜,有搖搖欲墜之感,突顯女子纖弱之美。與其說這是漢宮仕女,不如說她們已成為明代文人心目中美人的化身。

簪花仕女圖(局部) 唐 周昉

漢宮春曉圖(局部) 明 仇英

《漢宮春曉圖》具有明顯的唐宋風韻,仇英借取眾多古畫的多個母題,重組后創作出令人贊嘆的漢宮內苑奇觀。同時,畫作又融入了明人熟悉的細節符號和審美元素,重新詮釋了仕女畫的唯美基準,這也正是仇英二度創作的精彩所在。基于此,后世畫史常將仇英與唐代仕女畫大家周昉相提并論,甚至有前者超越后者的評價,如《無聲詩史》中記載,仇英“尤工士女,神采生動,雖周昉復起,未能過也”。