吸引力:新媒介環境下微短劇的敘事策略

張 晗

(首都師范大學文學院,北京 100089)

微短劇是指依托于網絡平臺播出,區別于短視頻和普通長劇內容,時長在10分鐘以內,有劇情推進的劇集形式,又稱“火鍋劇”“泡面番”等。2020年末,國家廣電總局在備案系統新增“網絡微短劇”板塊,將其定義為“單集不超過10分鐘的網絡劇”,從而將微短劇正式納入視頻劇集賽道。

從2019年開始,隨著各大視頻平臺紛紛開始進行微短劇賽道布局,該類型劇集也迎來了數量的“井噴”。快手和抖音平臺都推出了單獨的短劇板塊,其中快手短劇收錄在3.8萬部以上。[1]抖音已經在付費短劇上開始試水。傳統視頻平臺同樣在微短劇內容發力,根據云合數據顯示,不包含抖音、快手等新興短視頻平臺,2021年全網共上線微短劇398部,相比2020年的296部,增長了34%。愛、芒、騰、優四大平臺占到了367部,年度TOP10的總播放量比去年增加了1億。在內容質量上,微短劇還在朝精品化、劇場化邁進。[2]如《長公主在上》《念念無明》《大媽的世界》等微短劇,無論從生產制作、營銷力度,還是從網絡口碑等方面看,都表現得十分亮眼。

短視頻流量小,時間短,刷新速度快,使用戶可以打破時空限制,隨時、隨地觀賞,這使得短視頻的商業價值迅速提升。5G時代的到來使媒介環境發生了新的變化,5G高速率、低延遲和大容量等技術特性,極大地提升了信息傳播的效率和便捷性,短視頻也迎來了新一輪的內容迭代,逐漸尋找到獨特的敘事方式。

一、“吸引力”中心下的內在敘事邏輯

湯姆·甘寧認為,早期電影皆源于一個共同觀念,即“吸引力電影”:“吸引力電影是直接訴諸觀眾的注意力,強調震撼或驚懾的直接刺激……通過令人興奮的奇觀,激起視覺上的好奇心,提供快感。之后,吸引力轉為敘事電影的一個成分來呈現,有時甚為突出。‘吸引力’即“能夠從感覺上和心理上感染觀眾的那一切要素。”[3]

吸引力就是抓住觀眾注意力的能力,丹尼斯·麥奎爾提出了四種大眾傳播模式,分別是傳遞模式、儀式模式、注意力模式和接受模式。[4]注意力模式與以上三種模式不同,其重點在于形式而非內容,受眾被認為是“旁觀者”,而非“參與者”,對于媒介來說捕捉注意力的事實比受眾的品質、態度和反饋更為重要,傳媒賣點展示的過程就是注意力資源獲取的過程。[5]目前短視頻的傳播模式便是注意力模式,誰能擁有更多的注意力,便擁有了更多的流量,進而實現盈利。在這樣的運營模式下,微短劇的敘事也逐漸將“吸引力”作為其核心邏輯。

當社交媒體出現時,保羅·萊文森在《新新媒介》中在探討Twitter的文本字符140上限時提及自己寫小說簡介時的經驗:“我想要每個字母、字符,單詞都有分量,以便吸引潛在的讀者。”[6]同理,微短劇可以被看作是作為短文本視覺表現形式,其敘事文本時長通常只有3~10分鐘不等,所以微短劇的情節量,信息密度和剪輯速度相較于長劇都大幅提升,以便其牢牢地吸引住觀眾的注意力。近幾年,經過不斷的探索,微短劇的敘事模式逐漸清晰,新媒體的特性也在劇中得以彰顯。

(一)碎片堆疊:微短劇的敘事結構

一個故事是關于人物、動作和事件(沖突)的;而且敘事絕對是多個事件的一個線性序列。正如克里斯·克勞福德所說:“敘事的結構可被概括為‘情節線’。這里的“線性”概念并不是指完全遵從時間的前后順序,像單向箭頭般由起點出發到終點結束,而是強調完整性(completeness)和連貫性(coherence)。完整性是指故事必須經過開始、發展、高潮、結尾,才能算是將信息完整地傳遞給觀眾。“連貫性”則是指文章內的每一句話都可以依據意義簡化成【主詞+動詞】的命題單位,而這每一個命題必須是圍繞著一個更大的意義單位,也許可稱作巨命題,或者是主題、主旨。[7]

在一般的120分鐘的電影中,一般由120~150個場景(scene)組成,而在一集40分鐘的電視劇中,單集場景大概有30~50個左右。在微短劇中,一集則往往是由3~5個場景構成。可以看出,微短劇總體敘事時間和空間被大大壓縮了,微短劇必須在有限的敘事時空中進行有效的信息填充,形成有起承轉合的敘事序列,才能讓觀眾有持續追看的欲望。所以,在敘事手段上,多數微短劇在主情節線上繼承了傳統影視劇常規的線性敘事,保證了故事的連貫性。但是從微觀上,微短劇又犧牲了情節的完整性,將主情節線以概要形式呈現出來,分布在數個碎片情節之中,所有與主題無關,甚至是關聯性弱的內容都被濾除,甚至有時故事的邏輯性也因此犧牲。

2022年快手播放量3.4億的《長公主在上》共26集,每集3分鐘,在前十集就將“長公主賜死良將”“侍衛受皇命潛伏公主府”“侍衛化解危機”“侍衛侍寢”“長公主上香路上遇險”數個事件依次交代出來,但僅限于給出信息,至于其事件背后邏輯,整個故事的世界觀架構,人物的前史都不在敘事范疇中。舉例來說,作為關聯緊密的事件序列,侍衛化解危機之后,長公主就忽然一時興起要侍寢,侍寢過程中長公主又忽然提出讓侍衛陪自己上香,三個情節以完成目標的形式強行串聯在一起。敘事中的因果關系被打破,取而代之的是狀態和行動的聚合,各種各樣的事件構成多樣程度不同的狀態與行動,它們結合起來,又構成了一個更大的狀態或行動,[8]呈現出一種后線性敘事特征。

劇中的情節因犧牲了完整性而顯得支離破碎的同時,卻凸顯出了連貫性,所有的情節帶有強大的功能,營造出極端的戲劇化情境,為男女主之間的感情遞進而服務。“侍衛化解危機”是為制造緊張情境,凸顯侍衛機敏,獲得長公主注意。“侍衛侍寢”其為制造親密情境,描繪侍衛與長公主的情感悸動。“長公主郊外上香”是為制造兇險情境,增進長公主與侍衛的情感關系。在微短劇的敘事結構中,開端、結尾和發展都被極度壓縮,所有的敘事場景都被集中用來呈現高潮部分。微短劇不再如電視劇一般追求流水般的日常感,而是要求處處充滿激烈的戲劇性場面,讓情勢不斷升級,保證敘事節奏的同時,也提高了單場情節烈度,維持對觀眾的吸引力。

(二)高頻反轉:微短劇的敘述句法

李勝利在《論電視劇的情節強度》一文中提出了“絕對情節強度”這一術語:“電視劇的絕對情節強度指電視劇情節本身所包含的信息容量、起伏水平、緊密程度。”情節發展的過程,實質上就是一個不斷地提出問題和解決問題的過程。出乎意料,合乎情理的情節不斷發展變化,使前后相繼的兩個事件間形成了種種高低不一的情節落差,或稱情節振幅。如果說情節密度是情節強度的橫向指標的話,那么,情節落差則是情節強度的縱向考察指標。[9]

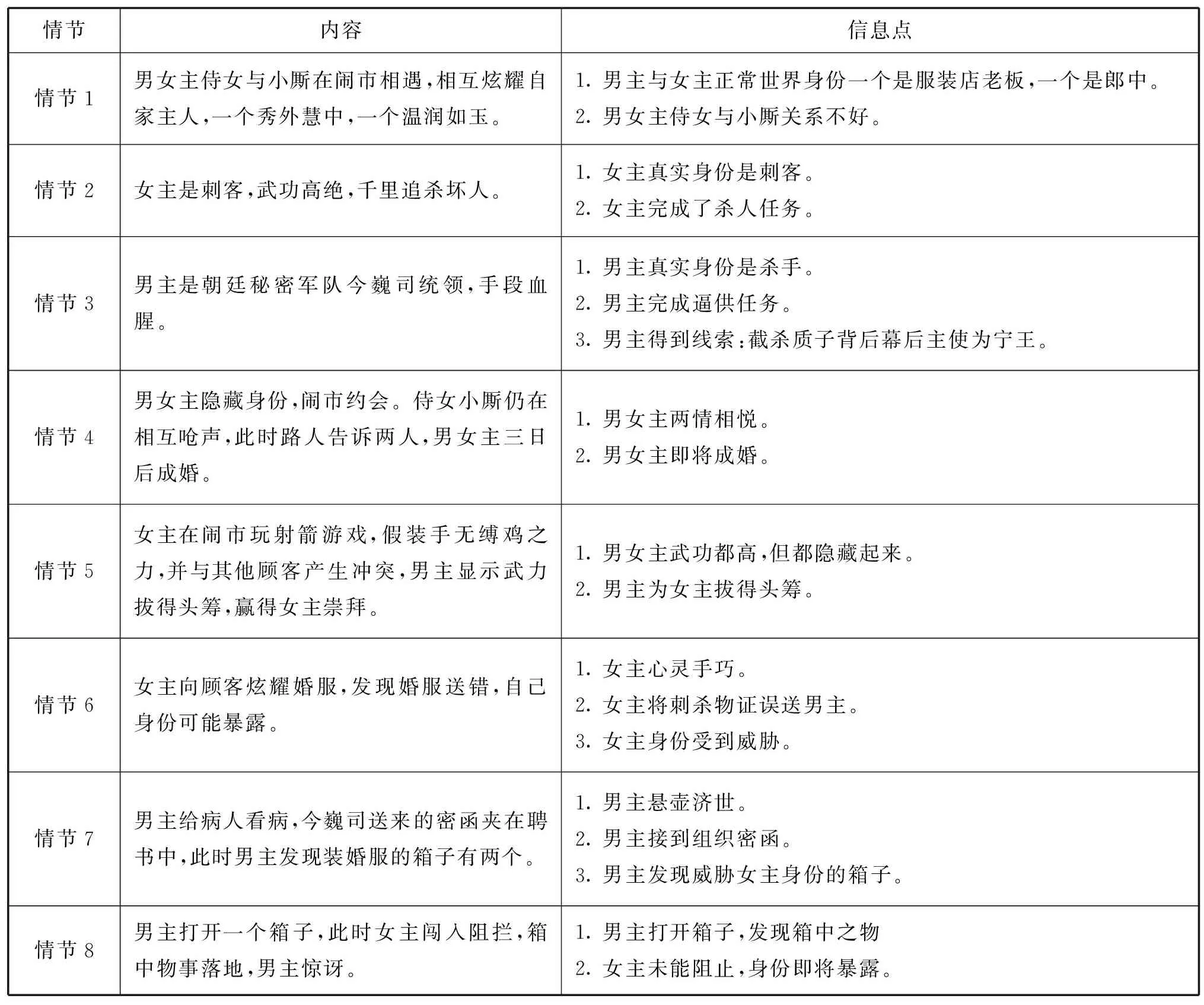

微短劇情節的強度要遠超電視劇及電影。首先,微短劇的情節信息容量較大,采用了文本限制的敘事方法,省略了諸多信息推導過程,直接給出確切信息,單集文本由連續的提問和毫不含糊的回答構成,其話語模式集中于對動作和事件的直接講述,而非對環境、細節、人物的描寫。以芒果推出的微短劇《念念無明》為例,在一集短短10分鐘之內,就包含了7個情節,每一場都由2~3個信息點組成,其講述方式也非常簡單。第一個情節的內容是男女主的侍女與小廝相遇,道出男女主的身份分別是郎中和服裝店老板。那么第一個情節提出的問題是:男主與女主的身份是否如侍女與小廝所說?第二個情節就立刻給出了答案:不是,女主其實是一個刺客。第三個情節同樣給出明確的答案:不是,男主其實是一個殺手。整集的內容不斷地拋出問題和給出答案,如此循環往復,讓情節向前滾動。

其次、微短劇情節的起伏落差大,情節振幅強,在敘述中大量使用了發現(recognition)和突轉(reversal)的敘事手法。亞里士多德在《詩學》中寫道:“悲劇中最能打動人心的成分是屬于情節的部分,即突轉和發現。其中發現是指從不知到知的轉變。突轉指的是行動的發展從一個方向轉至相反的方向。”[10]《念念無明》中,每一個情節都至少包含發現和突轉其中之一,有時兩者兼有。并且在前一場給出明確信息之后,下一場再完全顛覆這一信息。比如第一場給出男主與女主有一個世俗身份之后,下一個情節立刻顛覆觀眾的這一認知,給出了男女主的第二層身份。接下來,讓觀眾得知兩人即將成婚過上和美小日子的時候,后一場立刻讓男女主的身份面臨暴露威脅。情節的起伏波峰波谷差值十分明顯,形成極有戲劇性的場景。

最后,微短劇之中的情節間隙小,動作連接緊密。在一些電影和電視劇中,有時在敘述中會兼顧描寫,為此不得不中止對“行動”的敘述,轉向處理描述性細節包括人物外觀、環境氛圍等。在提出問題之后,先對問題進行懸置,再旁逸斜出地去敘述另一條情節線,再轉回到這一情節線上解決之前提出的問題。但是這一現象在微短劇之中幾乎不出現。前一個情節提出的問題,在后一個問題中勢必得到解決(或者解決一部分)。如《念念無明》中,女主送錯婚服并補救這一情節序列中,動作與動作之間緊密相連,下一個動作必然要延續或解決上一個動作帶來的影響。

表1 微短劇《念念無明》情節列表

(三)私人敘事:微短劇的敘事聚焦

“聚焦”一詞在日常用于比喻視線、注意力等集中于某處,在敘事語境則指文本整體或局部通過對于不同視點(機位)的畫面和聲音內容的組織而形成敘事的過程。在微短劇中,宏大敘事及群像描寫皆不可見,創作者有意地規避了對世界觀的構建,模糊了敘事時空,轉而聚焦于私人敘事,著重敘述個體命運。利奧塔曾在《后現代的狀況:關于知識的報告》如此描述“宏大敘事”:“那種有唯一目的、終極價值、連貫性歷史進程的完整性大敘事,背后是一種神圣化的、不證自明的統一世界觀。”[11]宏大敘事的凋零正是現代敘事向后現代敘事轉型的重要標志。

微短劇避開宏大敘事,固然有其背后文化轉向的因素,另一個重要因素則是在手機觀影這種媒介環境下其敘事內容也被限制住了。在電影里,我們經常看到的是2.35∶1的畫幅,這種畫幅是根據人眼的視覺原理采用的,電影可以展現更為廣闊的敘事空間,在宏大敘事上有天然的優勢。而手機從誕生之日起,就是以豎屏為主要使用方式的。設計專業社區UXmatters于2013年進行的一項調查顯示,絕大多數用戶習慣于豎持手機,而不是橫持手機。[12]手機應用界面也主要以豎屏為主,便于用戶握持和操作。目前微短劇主要影像制式有兩種,一種是以橫屏為主,兼有豎屏的制式。用戶可以觀看時橫屏,或者在橫向影像上下加黑邊,使其適應豎屏。第二種則直接是豎屏制式。前者雖然仍然是橫屏比例,但不可避免畫面和畫質都有所犧牲,一旦出現多人或者環境,就大大增加了肉眼辨識的負擔。而豎屏則直接壓縮了空間,使鏡頭只能聚焦于單人,多采用中近景、近景和特寫。

在這種前提下,微短劇的敘事不得不轉向了私人敘事,放大了人物的個性與特點,而縮減了對環境、背景的描述。騰訊推出的微短劇《大媽的世界》第一集在短短5分鐘的129個鏡頭中,僅有4個全景。其故事也十分簡單,主要講述大媽們在面對騙子推銷員時,與其斗智斗勇,利用推銷員的貪婪之心,讓其為自己當牛做馬的故事。觀眾能夠從影片中感知到的信息,其一是大媽王于田本人的機智與狡猾,其二是王大媽及其周圍大媽群體的團結與友愛,敘事重點分別對應的也是人物特質和人物關系。雖然微短劇很難進行宏大敘事,但是在私人敘事上卻有著天然的優勢,其視角集中于主人公,觀眾的注意力時刻保持在屏幕中心,可大幅度提升主人公個人的感染力。

二、“吸引力”的外在視聽呈現

安德烈·戈德羅將影片敘事分為兩個層次:第一層次屬于微觀敘事,表現為畫格陳述的單個鏡頭,敘事源于電影工藝原理本身;第二層次由若干第一層次構成,敘事學來自鏡頭間組合程序即蒙太奇。[13]如果說微短劇結構精巧、簡潔高效的敘事是實現吸引力的底層邏輯,而適用于手機移動觀影這種新媒介環境的視聽形式則是吸引力的表層呈現。

(一)微短劇中的鏡頭語法

傳統影視劇往往包含更深的景深,人物背后的環境不僅延拓了視線,同時也包括了更廣闊的信息量。而微短劇則不同,從物理距離上來說,手機屏幕距離人眼更近,觀影視角角度更窄,這意味著人眼被強迫聚焦于畫面中心,對于動作的捕捉更加靈敏。而微短劇的影像也在有意地去強調速度感,去搭載強情節碎片式的敘事內容。

從鏡頭語法上來說,微短劇的鏡頭獨特性集中體現在以下幾點:首先,微短劇在景別上較多采用中、近、特寫,聚焦于人物,讓觀眾與劇中人物始終保持著親密的距離,讓觀眾主要透過演員的表情、話語來了解情節內容。其次,微短劇在鏡頭中較為重視鏡頭調度,在運動鏡頭中主要采取跟和甩來引導觀眾視線,創造鏡頭的運動感。在一些展示物品的鏡頭中,鏡頭還會先賦予物品特寫,制造聚焦,并且進行跟拍,在過程中對觀眾進行視線引導,逐步交代情節。在一些需要迅速交代信息的場景中,鏡頭又會模仿人眼的效果,從一個目標迅速轉移到另一目標上,用“甩”這種鏡頭運動,去替代剪輯。在一些豎屏微短劇中,除以上特點之外,鏡頭在構圖上還呈現出豎向構圖的特點,利用畫面物體的豎向運動特點,由點及面,再由面及體地完成觀眾的縱向空間體驗。抖音豎屏微短劇《做夢吧!晶晶》第11集的開頭,鏡頭就以茶杯的特寫為起點,以茶杯的運動為方向線,在運動過程中逐漸拉遠到男主角的近景,接下來對女主角和女配角的鏡頭中,兩人始終保持著前后景的關系,利用焦段的變化實現鏡頭內中景與近景的切換。在空景鏡頭中,茶具由鏡頭上方到下方縱向一一擺開,垂直填滿了整個鏡頭,實現場景信息的交代和暗喻。畫面內部的運動節奏及對畫外空間的綿延聚合為一個整體,運動影像將這一整體轉化為受眾對縱深空間的觸感體驗。

(二)微短劇中的剪輯句法

媒介環境的變化不僅影響到影像表達的詞法,同樣句法也隨之更新。雖然微短劇的剪輯法并沒有跳出傳統影視剪輯的框架,但是新媒介環境下,某些剪輯元素被予以強調,形成獨有的新句法。

微短劇的情節內容總體較為簡單,人物動作受限于屏幕畫幅也較小,畫面容易單調。所以在進行情節剪輯時,微短劇常使用疾風暴雨式剪輯,在單一場景中進行反復的景別切換,人物動作往往在進行到一半時就立刻切換下一個景別。影片通過盡量縮小鏡頭與鏡頭之間的時間距離和空間距離,使單個、間斷的鏡頭形成一種快速完整、連續的影像敘事鏈。以快手微短劇《我和我爹和我爺》為例,人物在畫框內的動作始終保持著未完成的狀態。而人物的臺詞也常常前半句念完,到后半句就直接切換鏡頭,但聲音依舊持續延續時空。這增加了畫面的變化感,彌補了劇情的單調,人物半截的動作并沒有影響到觀眾的理解,因為其日常經驗會將畫面未完成的動作進行填補。

與情節剪輯相反,當微短劇展開對于情感的敘事,尤其需要詳細地描述人物關系時,影像的速度會忽然放慢,時間距離拉長,空間展現完整,人物動作不僅連貫,而且還使用大量慢動作,對人物進行精雕細刻,凸顯其中的情感力量,有時甚至會中止對動作的敘述,使用“逗留”的手段,轉而反復刻畫場景中的人物體貌、場景氛圍及諸多細節。鏡頭也由客觀敘述,轉向對主觀世界的描繪。

結 語

微短劇并非全新的藝術形式。這種影像形式由來已久,2009年電視臺就推出了一部單集1~3分鐘的情景喜劇《愛情來電顯示》。之后,當流媒體視頻網站逐漸崛起,這類微型情景喜劇又在進行類型融合與拓展,延伸出《萬萬沒想到》《極品女士》等作品被視為網絡劇的先聲。然而,彼時媒介環境的不成熟,卻讓微短劇這種價格低廉的產品陷入了盈利不高,用戶黏性差的困境,逐漸走向了窮途末路。

隨著媒介環境的改變,短視頻應用在移動端市場逐漸火熱,用戶規模呈現出爆炸式增長的趨勢的同時,短視頻內容消費時長也相應大幅增長,曾經已經日薄西山的微短劇借助于短視頻平臺飛速擴展的東風,也重新回到了大眾的視線。微短劇與傳統影視劇相互賦能,它既繼承了長劇的敘事方式,又在其基礎上進行迭代與創新,形成了獨有的敘事邏輯。但是,我們也要看到,如今微短劇雖然有部分精品,總體仍然制作較為粗糙,整個市場還處于以量取勝的初級積累階段,長此以往,微短劇難免還會走向衰落,這一點仍然需要引起創作者的警惕。目前,由于幾大精品微短劇的推出,贏得了市場的普遍的認可,其盈利模式也逐漸清晰,微短劇在未來只有突破量產瓶頸,走上精品化的道路,追求更高的審美價值和創新內容,才能走上可持續發展的道路。