高速公路網絡對企業專業化分工的影響

——以長三角地區為例

文/李耕(同濟大學經濟與管理學院)

一、引言

在改革開放初期,隨著國民經濟的快速發展,公路客貨運輸量急劇增加,公路交通建設長期滯后所產生的后果充分暴露出來。為了集中力量、突出重點,加快我國高速公路的發展,交通部于1992年制定了“五縱七橫”國道主干線系統規劃并付諸實施,為我國高速公路持續、快速、健康發展奠定了基礎。2012年年底,中國高速公路的通車里程已達到95600公里,超過美國成為世界上規模最大的高速公路系統。2013年6月,國家出臺《國家公路網規劃(2013年-2030年)》,保持原國家高速公路網規劃總體框架基本不變,補充連接新增20萬以上城鎮人口城市、地級行政中心、重要港口和重要國際運輸通道。作為微觀經濟活動的主體,企業如何在投資決策中把握高速公路網絡結構演化帶來的機遇,并有效應對其帶來的挑戰,對企業自身發展而言十分重要。

隨著我國經濟發展邁入新常態,經濟發展由高速增長階段向高質量發展階段轉型,“人口紅利”給經濟帶來的快速增長已逐漸消失,如何實現經濟的可持續發展是當下的重大挑戰。再者,資源稟賦的差異也體現在不同地區、不同產業層面,過去基于人口紅利、自然資源紅利的粗放型經濟發展方式使得資源集中在勞動密集型、資源密集型行業,而對于第三產業、高技術產業的投入相對不足。在經濟新常態的當下,如何實現資源的合理配置、產業分工的合理布局,提升企業生產效率是實現經濟可持續發展的關鍵。

部分學者發現道路基礎設施的建設能夠促進產業集聚。Holl(2004)分析了1980-1994年西班牙城市道路基礎設施,證明機動車道的減少會吸引制造業新建企業選址[1]。Duran-Fernandez等(2014)以 墨西哥的數據證明了道路基礎設施促進制造業在沿線集聚[2]。Ghani等(2016)考察了印度的黃金高速公路,發現高速公路明顯提升了沿線制造業的生產效率[3]。另一方面,交通基礎設施也會帶來溢出效應,Yang(2017)[4]發現中國高速公路的修建影響了新企業的進入和已有企業的重新分布,Cosar和Fajgelbaum(2016)[5]使用了中國地級市產業層面的數據,發現在交通基礎設施發展帶來的經濟一體化進程下,交通運輸條件不同的地區在國內貿易與出口貿易間發生了專業化分工。可見,已有文獻對于高速公路網絡究竟是促進企業專業化分工還是集聚一體化發展尚未形成一致結論。鑒于此,本文以高速公路網絡密度較高、產業分工體系較完善的長三角地區為研究區域,以A股上市公司作為研究對象,研究高速公路網絡密度對企業專業化分工的影響。

本文可能的創新之處:(1)雖然高速公路已成為我國主要的交通基礎設施,但用高速公路密度來衡量交通基礎設施水平,進而研究交通基礎設施與企業專業化分工水平之間聯系的文章較少。本文揭示了高速公路影響企業分工的微觀機理。(2)長三角地區是全球第六大城市群,已擁有較完善的高速公路網絡,有利于其他地區合理設計和建設高速公路系統,發揮區位優勢。

二、理論分析與提出假設

新經濟地理理論認為,古典增長理論和現代經濟增長理論忽略了地理空間這一因素,而空間是一切經濟活動得以展開的載體,雖然產品是可以自由流動的,但需要運輸成本,廠商需要權衡運輸成本和生產成本(Isard,1956)。“中心—外圍”模型是新經濟地理理論的基礎核心模型,強調區位因素取決于規模經濟和運輸成本的相互影響。具體而言,其假設處于核心地區的制造業存在報酬遞增的特點,處于外圍地區的農業生產的規模報酬不變,隨著時間推移,生產將聚集在最大的市場,從而使運輸成本最小并取得遞增報酬(Krugman,1991)[6]。在“中心—外圍”模型的基礎上,后續諸多學者分別從要素 流 動(Martin和Rogers,1995;Forslid和Ottaviano,2003)[7,8]、資本創造(Baldwin,1999;Martin和Ottaviano,1999)[9,10]、中間品關聯(Krugman和Venables,1995)[11]等不同角度對其進行了拓展,使得新經濟地理理論對經濟活動空間集聚的機制路徑更加完善。

交通的發展改變了區域和城市的空間結構、分布結構和層級結構(王雨飛和倪鵬飛,2016)[12]。高速公路等快速交通擴大了中心城市的日常輻射范圍,加速了中心城市的空間擴張(余慧敏等,2020)[13],中心城市逐步發展為交通樞紐,對本地區和周圍區域的經濟產出有顯著影響(胡煜和李紅昌,2015)[14]。另外,發達的交通網絡成為城市群形成的紐帶(薛東前等,2000)[15],城市突破單個城市的局限向區域化方向發展(趙丹和張京祥,2011)[16]。在推動區域多中心空間結構形成的同時,也在一定程度上造成了“核心”“邊緣”城市的空間分異更加突出,從中國范圍看,經濟基礎相對較好的東、中部地區進入中心區,而基礎薄弱的東北和西部地區面臨邊緣化的危險。

交通基礎設施也為知識溢出提供了更加便利的渠道。Parent和LeSage(2008)[17]探討了歐洲地區間專利活動所產生的知識溢出模式,發現其知識溢出取決于交通網絡聯系。交通網絡聯系越強,便利度越高,大大增加了人與人面對面交流的機會,有利于知識創造與商務交流(Chen和Hall,2011;羅燊和林曉言,2018)[18,19],從而區域間知識溢出效應越大,削弱了地理距離對知識溢出的限制(徐德英和韓伯棠,2015;王雨飛和倪鵬飛,2016)[20]。基于此,本文提出以下假說。假設1:在高速公路網絡增密過程中,高速公路網絡對區域制造企業專業化分工存在促進作用。假設2:在高速公路網絡增密過程中,高速公路網絡對區域制造企業專業化分工存在先抑制后促進的U型影響。

三、研究設計

(一)數據來源

本文以2007-2017年辦公地址在長三角地區28個城市的A股上市公司為初始研究樣本,并按以下原則對樣本進行篩選:①剔除金融行業樣本;②剔除ST、*ST的樣本;③剔除相關變量缺失的樣本。最終得到129家上市公司的1419個公司—年度觀測值。公司財務數據主要源于國泰安(CSMAR)數據庫,地區層面數據主要源于各省市統計年鑒。本文對所有連續變量在上下1%水平上進行縮尾處理。

(二)模型設計與變量說明

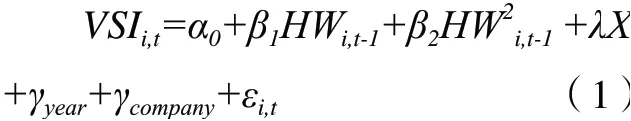

借鑒范子英和彭飛(2017)[21]、施炳展和李建桐(2020)[22]等的研究,構建如下計量模型:

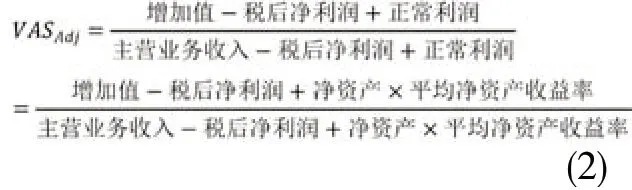

式(1)中,i代表企業,t代表年份,被解釋變量VSIi,t表示i企業在t年的專業化分工程度,解釋變量HWi,t-1表示i企業所在地級市t-1年高速公路密度,考慮到高速公路的滯后效應,故選取前一年高速公路密度。X表示一系列控制變量,包括公司規模(Size)、資產負債率(Leverage)、公司年齡(Age)、產權性質(State)、大股東持股比例(TopHold)、股權制衡(Balance)、管理層持股比例(MagHold)、機構投資者持股比例(Institute)、總資產收益率(ROA)以及董事會規模(Board)。此外,本文還控制了企業(γcompany)和年份(γyear)固定效應,控制不可觀測因素對本文核心參數估計結果的影響。本文參考范子英和彭飛(2017)、袁淳等(2021)[23]的研究計算企業縱向一體化水平(VASAdj),從而得到縱向一體化水平反向指標(VSI)。具體計算如下:

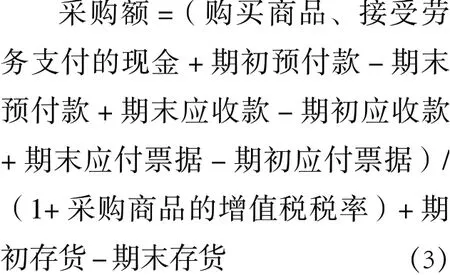

其中,增加值采用企業銷售額與采購額之差來表示,采購額根據式(3)計算得到,平均凈資產收益率采用所在行業近3年的均值衡量。

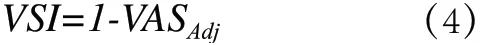

VASAdj度量了企業增加值占銷售收入的比重,該指標數值越大,表示企業縱向一體化程度越高,因此定義VASAdj的反向指標為企業專業化程度(VSI),具體如下:

其中,VSI指標的數值越大,表示企業專業化分工程度越高,為保證度量有效性,本文剔除VSI偏離合理值域[0,1]區間的觀測值。

四、實證分析

(一)描述性統計

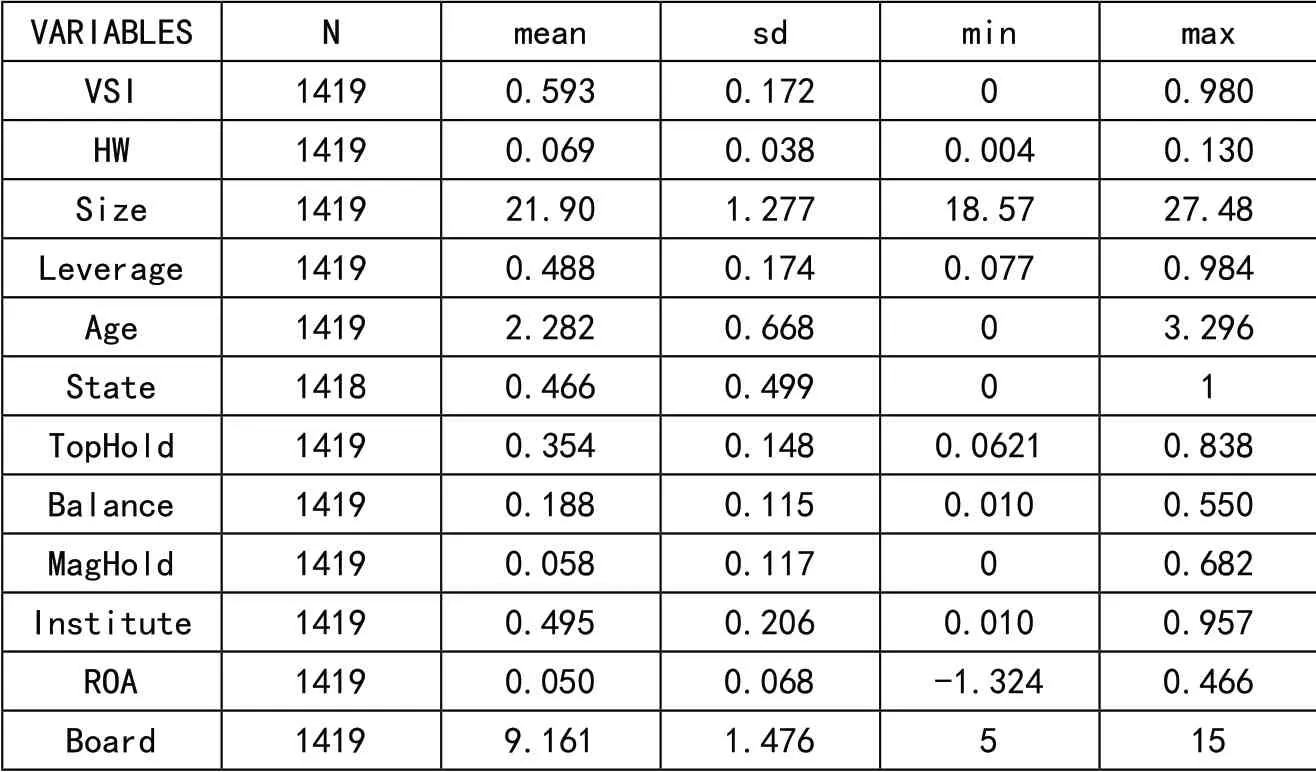

表1展示了本文主要變量的描述性統計。從表中可以看出,VSI的均值為0.593,最大值為0.980,最小值為0,表明不同的上市公司之間的專業化程度存在較大差異;HW的最小值為0.004,最大值為0.130,說明樣本中上市公司所在地級市的高速公路密度存在較大差異;Size的最大值和最小值之間同樣存在較大差異;State的均值為0.466,表明樣本中大約有47%左右的公司是國有企業,即非國有企業的比例略高于國有企業,TopHold的均值為0.354,表明在我國的上市公司中仍然存在一股獨大的情況,第一大股東持股比例超過三分之一;Balance的均值為0.188,與第一大股東持股比例相加后發現,上市公司前十大股東持股比例平均值超過50%,說明我國上市公司股權仍相對集中;MagHold的均值為0.058,表明我國上市公司管理層持股比例較低;Institute的均值為0.495,表明機構投資者持股比例相對較高;ROA的均值為0.050,表明上市公司盈利能力較差;Board的均值為9.161,表明我國上市公司董事會規模普遍在9人左右。

表1 描述性統計

(二)相關性分析

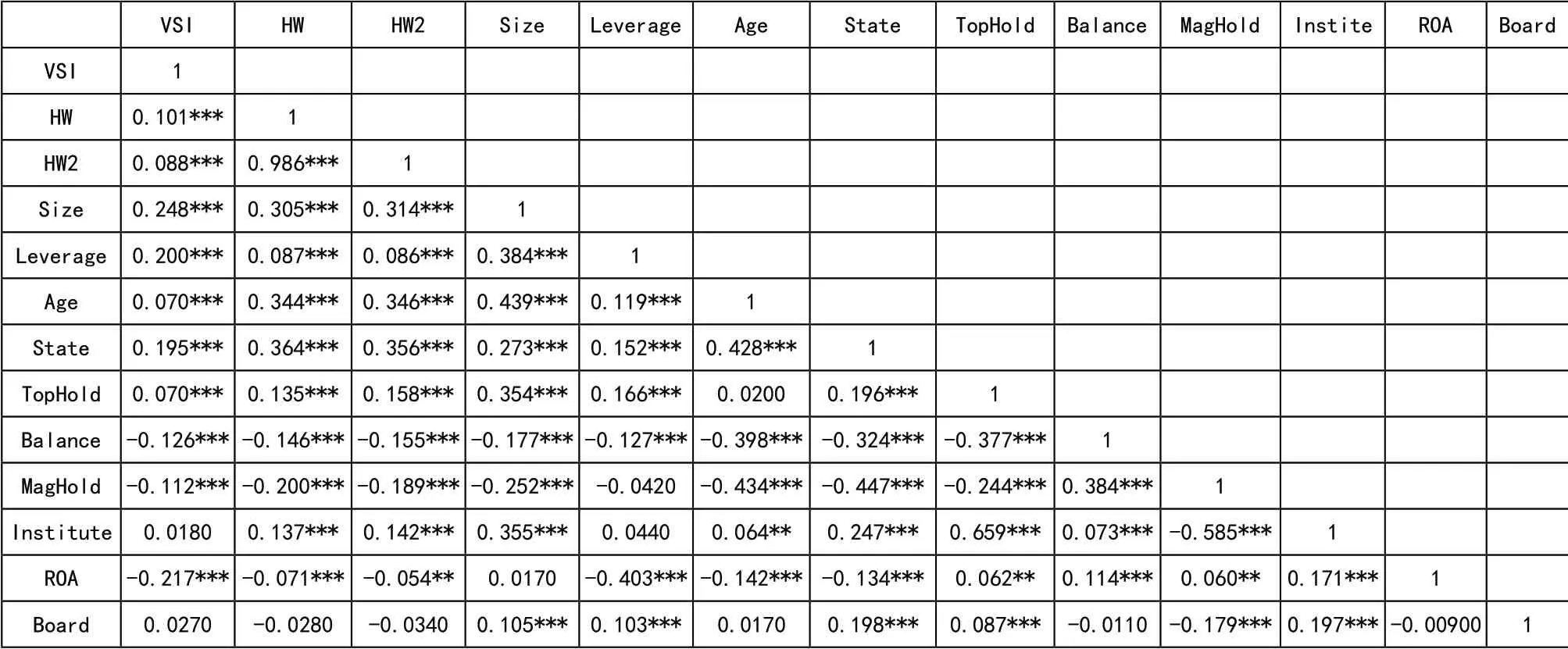

表2展示了本文的相關性分析。可以看出,HW和VSI的相關系數為0.101,在1%水平上顯著為正,表明高速公路網絡密度與企業專業化程度顯著正相關,與本文的假設保持一致。在其他變量方面,公司規模、資產負債率、公司年齡、產權性質、大股東持股與企業專業化程度顯著正相關,說明規模越大、負債越高、上市時間越久以及大股東持股比例越高越有利于企業專業化分工,同時國有企業比民營企業更愿意專業化分工;另外,股權制衡、管理層持股更不愿意專業化分工,盈利能力更強的企業更愿意傾向縱向一體化。

表2 相關性分析

(三)回歸結果分析

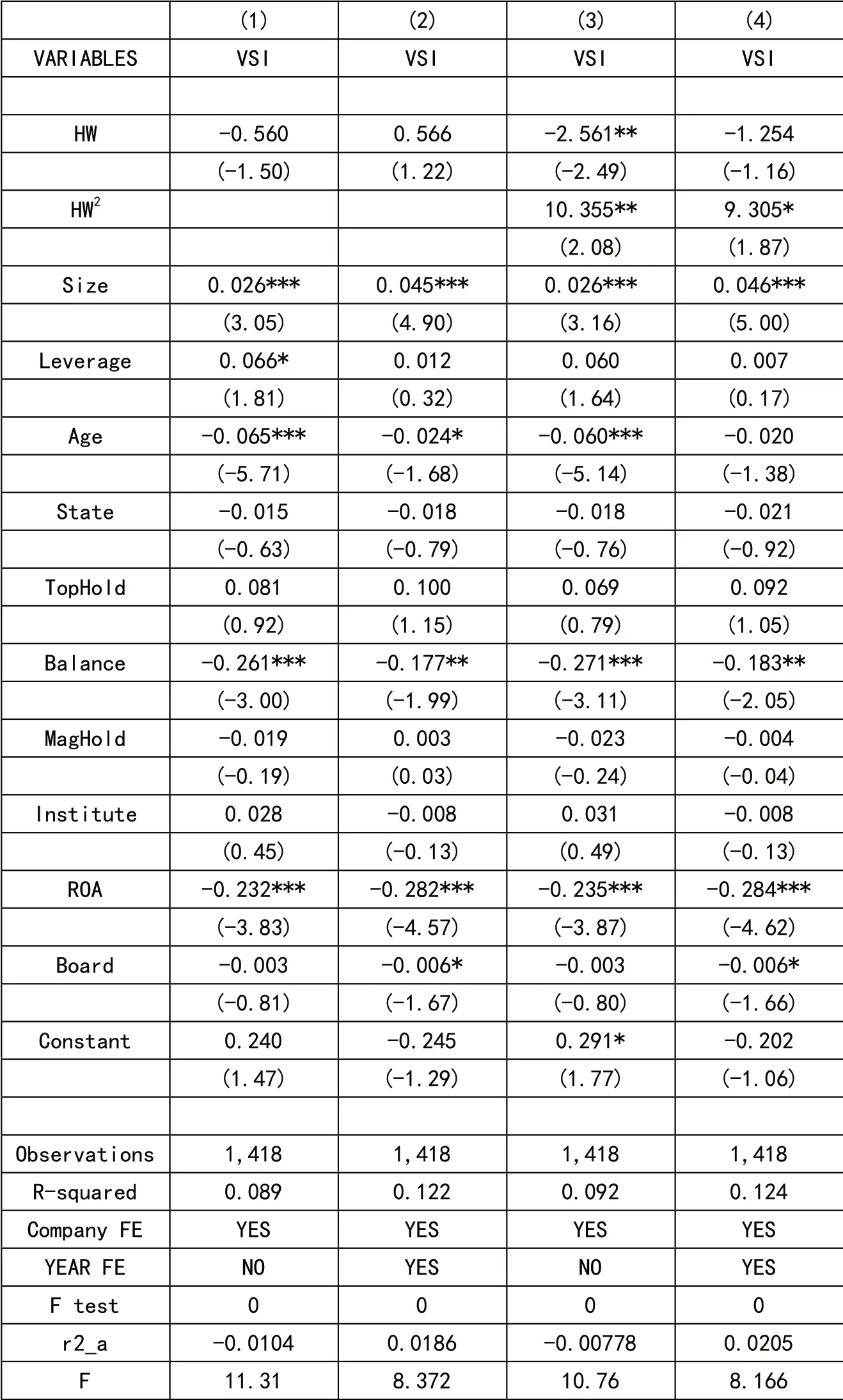

表3報告了回歸結果。其中,第(1)、第(2)列控制了公司、公司和時間的固定效應,第(3)、第(4)列引入了二次項。第(1)列和第(2)列結果表明,在公司、公司與時間固定效應下,高速公路網絡密度對企業分工產生不同影響,以第(2)列為例,HW的系數為正,意味著企業辦公地的高速公路密度越高,其專業化分工水平就越高。以第(4)列為例,在添加HW的二次項之后,HW的系數β1為負,HW2的系數β2顯著為正,且二次關系曲線的拐點-β1/2β2=0.067,處于高速公路網絡密度的取值范圍

表3 高速公路網絡對企業分工的影響

[0.004,0.130]之間。因此,高速公路網絡密度與企業專業化分工水平存在顯著的U型關系,假設2成立。在城市發展過程中,隨著高速公路網絡密度的提升,企業內部的協調、監督、信息交換等管理成本得以降低,企業也因此通過提高縱向一體化水平,獲得更高利潤。當高速公路網絡密度達到一定閾值后,運輸效率不斷提高,中間投入品的外部交易成本相對于內部生產成本更低,企業更傾向于專業化分工。同時,企業規模越大越傾向于專業化分工,其更能發揮產業關聯和協作優勢。

(四)穩健性檢驗

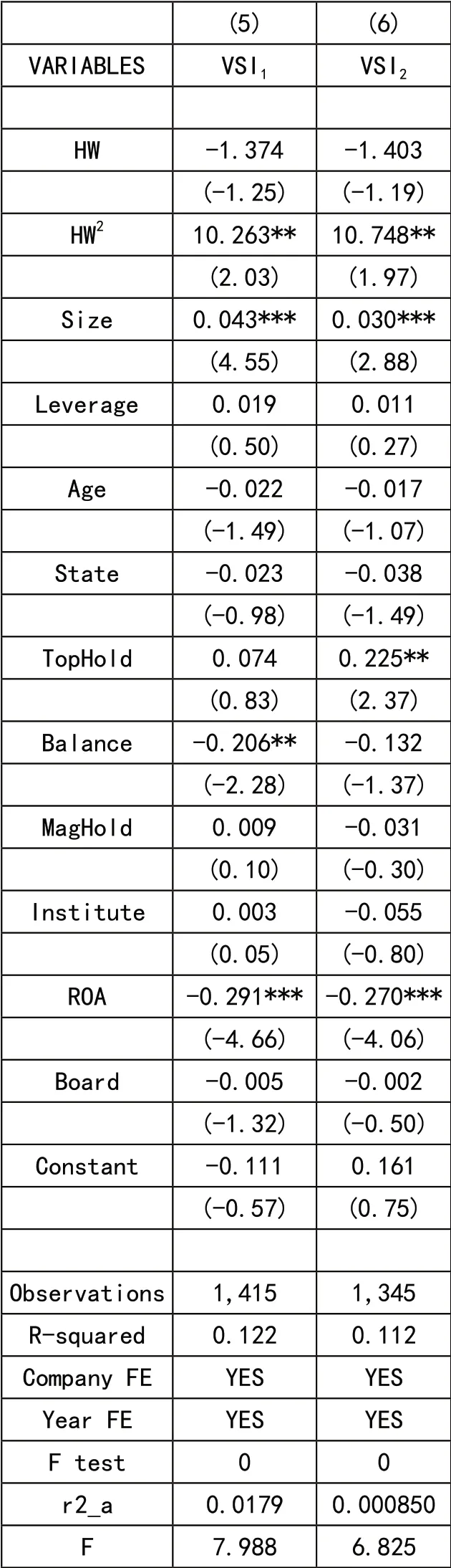

表4報告了改變企業專業化程度的衡量。樣本期內中國企業增值稅稅率發生多次調整,且不同行業的增值稅稅率也存在差異。前文計算企業專業化指標時為簡化運算,企業增值稅稅率均采用17%,可能高估企業增值稅稅率,從而低估企業專業化程度。因此本文參考范子英和彭飛(2017)的研究,分步采用13%和0%的增值稅稅率進行穩健性檢驗,重新計算企業專業化程度。表4報告了檢驗成果,發現系數為負,系數在5%水平上顯著為正,且二次關系曲線的觀點仍處于高速公路網絡密度的取值范圍,說明高速公路網絡密度與企業專業化分工水平存在顯著的U型關系,支持了本文的基本結論是穩健的。

表4 穩健性檢驗:改變企業專業化程度的衡量

五、結論與啟示

本文基于2007-2017年長三角地區A股上市公司數據,發現高速公路網絡密度與企業專業化分工水平存在顯著的U型關系,有助于我們更深入地理解可達性提高、運輸成本下降對于產業垂直結構的影響。同時,考察高速公路網絡密度對企業專業化分工水平的影響同樣存在重要的現實意義。盡管當前我國已建立全球最大的高速公路網絡,高速公路里程全球第一,但地區間發展不平衡問題突出,經濟比較落后的西藏、新疆、青海、內蒙古和甘肅等西部地區高速公路密度相對較小,在交通強國建設指引下,高速公路、城市群快速公路網絡仍將是我國未來建設重點。因此,本文將對我國制定基于高速公路的區域產業政策,優化城市群生產力空間布局起到一定的參考作用。