主板供電最麻煩的事

超載

主板供電,簡言之自然是接駁電源后,為主板各部件提供電力供應的設計。我們要從很久之前就存在的一個標準:ATX標準說起。

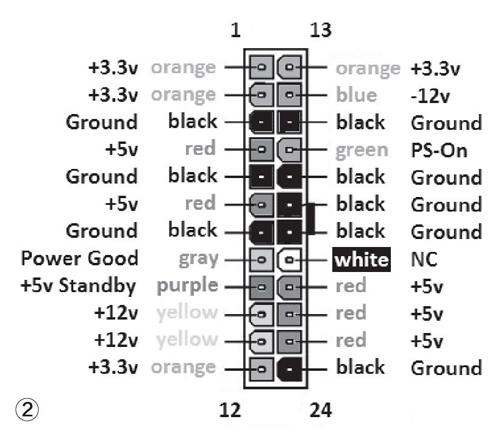

ATX全稱是Advanced TechnologyExtended,這是一個由英特爾在1995年制定的主板規格標準。這個大的標準之下不僅涵蓋了主板的規格尺寸(包括機箱標準),還特別對電源進行了規范。原始的ATX電源標準是ATX標準中的Power Delivery章節,相比更加古老的AT電源標準,ATX增加了+3.3V、PS-On和+5VS/B,+5VS/B(圖2),使得主板可以進行電源管理,操作系統可以進行軟關機。在AT標準下的電腦,你使用操作系統的時候,都會看到一句“您現在可以安全的關閉計算機了”,而在ATX標準的電腦上,是不會出現這個提示的。

遵循最初ATX電源標準的電源提供的電源接口和我們今天日常使用的還是有些區別的。首先是20Pin主供電接口,負責為主板供電,其次是4Pin D型接口,現今的電腦已經比較少見這個規格了,它是從AT電源標準延襲而來,提供+12V和+5V電源,為IDE、光驅和5.25英寸磁盤驅動器設備供電使用,最后是小4P電源,它實際也提供+12V和+5V電源,不過主要是為了3.5英寸的磁盤驅動器供電使用。除此之外,最早的ATX電源標準還有一個附加的6Pin AUX接口,提供額外的額外的+5V和3.3V電源供電(圖3),不過日常應用很少罷了。

可以看到,初期的ATX電源本質上和我們如今見到的電源有些類似,但是還有很多區別,例如主板是20Pin不是24Pin的主供電(注意現在的電源設計都是20+4Pin設計哦),也不需要額外的12V CPU供電,更沒有什么顯卡供電設計。

時間來到2000年代,英特爾在推出奔騰4處理器的時候,發現20Pin的主板主供電接口已經不堪重用了,這是因為以前的處理器大多使用5V電壓供電,但是奔騰4處理器的工作電壓變更為1.X V,而功耗只大不小。因為功率=電壓×電流強度,當功率增加,電壓降低時,電流就會大幅提升,低電壓+高電流的工作工況對電源來說真是難以應對。

因此,電源標準也咬跟著修改,因此ATX電源標準進行了相應的修改,即ATX 12V 1.0標準,通過為處理器添加一個12V的4Pin接口,使用一組獨立的12V為VRM模塊供電,從而解決這個問題。其后的CPU由于功耗不斷增長,供電也相應進行了“增補”,從最初的4Pin處理器供電變為4Pin+4Pin,即8Pin接口(圖4),用以增強對CPU的供電。

ATX電源標準一直在隨著時間的推移而不斷增補、修改,從ATX 12V 1.0,逐步調整升級,直到今日我們常用的ATX 12V2.52電源標準(圖5)。2020年1月23日,英特爾發布了最新的ATX電源標準:ATX 12VO,又將電源標準規格進行了一次徹頭徹尾的修改,其意義不亞于AT到ATX的差異。

如果從最初1995年發布的ATX電源標準算起,到2020年1月23日發布ATX 12VO之前,實際已經經歷了十五年的時間,這樣“修修補補”始終不是個辦法。例如,目前主板上面的24Pin主電源接口中只有兩個端子是輸入1 2 V電壓的,如果按照最高承受12 A的電流來算,24Pin可以提供的12V功率最大也只有144W,面對功耗越來越高的硬件已經露出了頹態。所以英特爾干脆放棄老ATX 12V規范中的24Pin接口,重新打造了一個純12V輸入的新10Pin接口(圖6)。

其中8、9、10三個端子接受電源的12V1輸入,而原本的5VS/B也相應的改到了12V上面,在7號端子上面,5號端子為預留的空位,其他端子為信號位。按照每端子8A的電流上限計算,這個接口的最大功率輸入可以達到288W,比原來的24Pin要高不少。實際上,參考近期12代酷睿上市后尤其是PL2瞬態功率那可怕的數字,電源設計確實需要一個“大手術”了。

除了這個主要供電接口,英特爾在ATX12VO規范中還給主板設計了一個額外供電接口——6Pin的接口,直接使用目前PCIe供電接口規范,也就是三個12V輸入端子,三個GND端子,它最高也能夠提供288W的功率,聯合10Pin就可以做到576W的供電輸入(原先處理器需要的單獨12V輸入端子仍然保持原樣,在未來的主板上面我們仍然將見到2個甚至更多的8Pin或4Pin處理器供電接口)。

最后,新規范將除了12V之外的所有電壓移除,+3. 3V、+5V、+5VS/ B、-12V等全部轉移到主板上,這么做的好處之一就是極大提升了電源轉換效率,眾所周知,目前的ATX電源轉換效率一直都是一大頑疾,轉換效率高的電源價格又實在太貴了。這將更好地滿足顯卡、硬盤等設備的耗電需求,簡化電源設計(圖7)(電源該降價了),而且可以有效降低整機閑置功耗。

但是,這樣設計的結果則是,主板又要進一步承擔更多電壓轉換工作(圖8),主板的維修成本、難度將更高。而且,對主板的供電設計、用料,也提出了更高的要求。

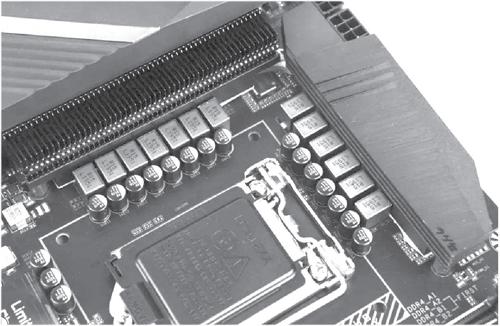

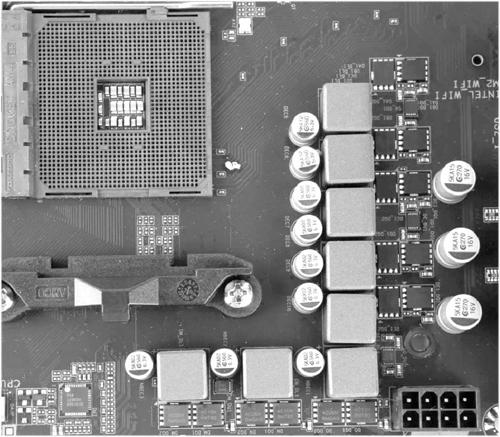

主板的供電,無論是內存、PCH芯片還是處理器供電,其設計模式是比較相似的。最簡單的一組完整供電,是由由電感(扼流線圈)、PWM控制器、2個MosFET場效應管(一個上橋,一個下橋)、MOS驅動器(現在多集成于PWM控制器或者和DrMOS內)以及濾波電容構成(圖9)。

處理器供電主要采用開關電源電路,這是通過控制開關管開通和關斷的時間和比率,維持穩定輸出電壓的一種供電模式,不僅在技術上成熟可靠,而且擁有轉換效率高、穩壓范圍大、穩壓效果好、供電電流充足等多個優勢。

其中,電容的作用是穩定供電電壓,濾除電流中的雜波,讓電流更為純凈;電感線圈則是通過儲能和釋能,來起到穩定電流的作用;PWM芯片則是開關電路控制模塊的主要組成部分,電路輸出電壓的高低與電流的大小基本上是由這個控制模塊;MosFET場效應管則分為上橋和下橋兩部分,電壓的調整就是通過上下橋MosFET配合工作實現的(圖10)。

具體來說,PWM芯片是供電的核心控制器,處理器會“提出”需求,要求把自身需要使用的電壓“告訴”PWM芯片,PWM芯片在“了解”到這個需求后,就會發出控制信號,讓下級電路元件輸出對應電壓(圖11)。而MOS驅動器就是負責接收PWM芯片發出的“指令”。接下來,就要2個MosFET場效應管來工作了,其中,MosFET場效應管上橋是12V電壓輸入到電感及電容的“入口”,另一個MosFET場效應管下橋則是輸出處理器所需電壓的“出口”。至于電感和電容,通常情況下我們將其統稱為輸出端,起到穩流濾波等作用,這一段電路一般電感的壓力會比較大。其作用就是過濾電壓的“雜波”,讓輸出電壓更為平穩,為處理器提供更為“純凈”的電力。

當然,這只是其中一組供電的工作原理,我們常見的主板上都是多相供電(特指處理器供電),這是因為處理器對供電電流的要求非常高,舉例來說,一個CPU假如核心電壓1.2V,在滿載壓力測試時(如AIDA64 FPU),它的滿載功率在210W的水平,換算一下,它的電流達到了175A之多(低電壓高電流)!如果只是單相供電的話,那么這一組的供電電路中,電感首當其沖就要能夠承受高達150A以上的電流,體積將無比龐大,同時電容也需要足夠的容量(相應體積也很大),更不要提連接這些元件的電路更是難以承受如此大電流,顯然,這在主板上是不可能做到的。

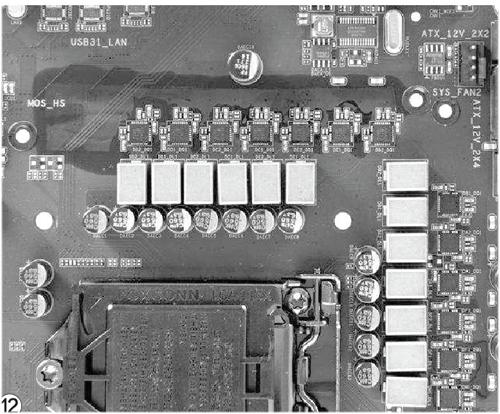

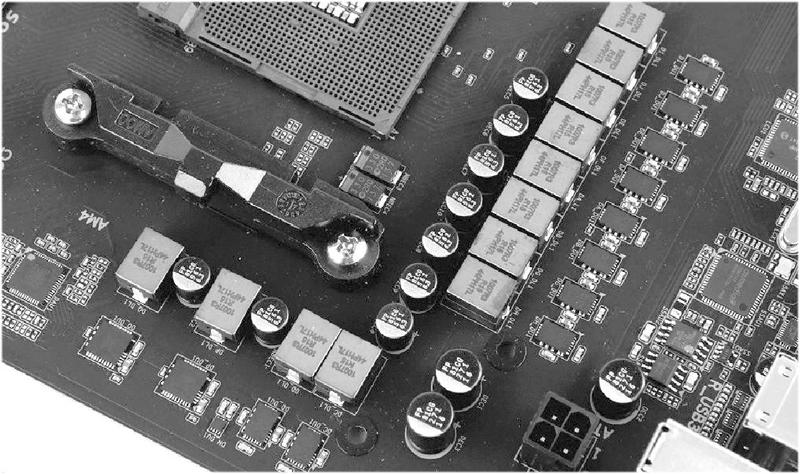

所以,處理器的供電都是采用多相供電的方式來“分攤壓力”(圖12),就以剛才說的175A電流,如果主板為4相供電,那么每相供電就只需要承受43.75A電流,如果主板是8相供電,那么每相供電只需要承擔21.875A的電流。顯然,這樣每相供電的元件都能夠承受得住,體積也可以有效控制,更可以控制住元件的發熱問題。

到這里,可能有讀者朋友會提出問題,那么什么是PWM芯片呢(圖13)?PWM全稱為Pulse Width Modulation,意為即脈沖寬度調制,是利用數字輸出的方式來對模擬電路進行控制的一種技術手段,可是對模擬信號電平實現數字編碼。它依靠改變脈沖寬度來控制輸出電壓,并通過改變脈沖調制的周期來控制其輸出頻率。它本質是一種數字信號,主要定義占空比和頻率。其中其中占空比是信號為高電平狀態的時間量占據總周期時間的百分比,頻率則是PWM芯片完整一個信號周期的速度,即決定信號在高低電平狀態之間的切換速度。

準確的說,PWM芯片是一種使用數字PWM信號控制模擬電路的產物。PWM很大程度上就是為了實現模擬電路數字化控制而誕生的,我們不妨舉例說明,當一個數字信號源的高電平為5V、低電平為0V的情況下,如果想要用這個數字信號源輸出相當于3V的模擬信號,那么我們就可以將這個數字信號以PWM占空比60%的方式進行輸出,也就是說一個信號周期內有60%的時間輸出5V,剩下40%的時間輸出0V,此時只要信號周期足夠短,也就是PWM頻率足夠快,那么我們將獲得一個輸出電平無限接近于5V×60%=3V的信號源,這就是PWM能夠以數字信號的身份控制模擬電路的主要原因——PWM控制電壓的方式說白了就是通過控制占空比來控制等效電壓供處理器使用。主板供電電路面對多為電壓恒定,但電流處于動態的負載狀態,所以用在供電上的PWM芯片除了要考慮輸入電壓的情況,還要考慮到輸入電流的問題。

電壓控制型PWM

所謂電壓控制型PWM,是通過電壓反饋線路去對比標準電壓和實際輸出電壓(圖14),通過調整PWM的占空比來穩定輸出電壓。使用電壓控制型PWM時,電路的組成比較簡單,設計、制造成本相對也低一些。但是這種電壓控制型PWM有一個明顯的缺點,它對高功耗和動態變化豐富的電路(比如處理器的變頻、動態電壓),電壓控制型PWM的“反應”沒有那么靈敏,從而導致電路不穩。因此,其后來被電流控制型PWM所取代。

電流控制型PWM

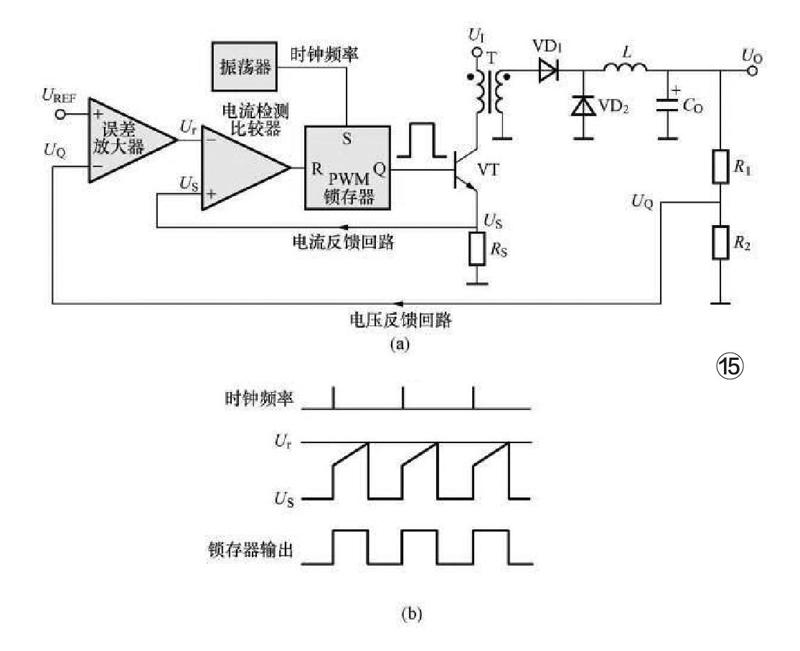

電流控制型PWM的出現就是為了彌補電壓控制型PWM的種種缺陷而生。對比電壓控制型PWM,電流控制型PWM是在前者的基礎上增加了一組反饋用線路,形成一個閉環控制(圖15)。這樣一來,無論電路中的電流還是電壓產生任何變化,都能及時觸發PWM的占空比調整機制,從而使整個供電電路的響應速度大為提升,有效改善供電的電壓調整頻率,增強了系統的穩定性。

除了處理器,其實顯卡上使用的PWM也是電流控制型PWM,雖然相比電壓控制型PWM電路設計上要復雜一些,成本也高一些,但是換來了供電的穩定性和響應速度,顯然這更加重要一些。當然了,PWM只是供電電路中的一環,想要獲得穩定高品質的電力供應,MosFET、電容、電感等元件也至關重要。

MosFET場效應管

簡單的說,MosFET場效應管的數量能分辨出供電的效果,因為上橋和下橋都可以用并聯2至3顆、甚至是多達5顆MosFET場效應管用以提高導通能力,通常情況下主板多采用一上一下2顆MosFET場效應管的設計方案(圖16)。更多的MosFET場效應管能讓每顆元件“休息”的周期、時間延長,承受熱量的能力也就提高了,因此主板的供電系統也會更為穩定——所以也就不難理解,為什么很多時候粗暴的數MosFET場效應管數量也是衡量供電電路好壞的一個重要環節了吧?

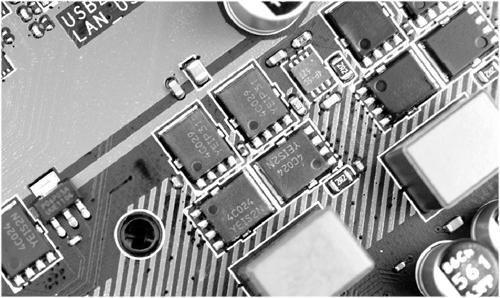

主板上使用的MosFET場效應管會根據需要而區別設計,在供電電路中MosFET場效應管組成的推挽式開關電源,它將5V電壓拉低后,降低到適合的值供應給處理器(不是恒定值),而線圈和電容的作用則是過濾掉高頻部分,盡可能消除雜波(示波儀中可以看到供電波形,越平直越好)。其實,無論是處理器還是顯卡,他們對供電模組中的MosFET場效應管提出了很高的要求,畢竟這是供應“口糧(電壓)”的重要“機構”,所以品質非常重要。目前大多主板采用的主要是諸如瑞薩、英飛凌、飛利浦、安森美、Vishay等品牌的MosFET場效應管,有興趣的讀者朋友不妨看看自家主板上的MosFET場效應管是哪家的吧。

扼流線圈

而電感線圈(圖17)的作用則是維持電路中的電流穩定性,當通過電感線圈的電流增大時,電感線圈產生的自感電動勢與電流方向相反,阻止電流的增加,同時將一部分電能轉化成磁場能存儲于電感之中;當通過電感線圈的電流減小時,自感電動勢與電流方向相同,阻止電流的減小,同時釋放出存儲的能量,以補償電流的減小。

電容

前文中也提到,電容(圖18)亦是供電電路中,不可或缺的重要一環。電容的主要作用是保證電壓和電流的穩定(濾波作用)。電腦隨著處理器的主頻、系統總線工作頻率不斷提高,實際上對主板的供電要求越發苛刻了。一款主板是否可以穩定工作,其決定性前提就是供電電路是否優異,而這其中,一個純凈的電流供應是重中之重。

如果用專業儀器示波儀去查看電腦用電源輸出的電流,會看到許多尖峰、波形,這些就是主板穩定工作、或者說處理器穩定工作的天敵之一。因此,主板必須對從電源輸出的電流進行“凈化、過濾”,相當于讓“粗糧變成精糧”,再給處理器“食用”。

過濾電流的雜波,主要就依靠扼流線圈和電容了。當電腦的電力輸入到主板上,電流首先流經扼流線圈“儲能”,它可以初步過濾掉一些高頻雜波,然后把這些“粗加工”的電流引導到電容里,電容進一步過濾、凈化,拉平(將峰形波拉成方波),這樣,電流經過兩級“凈化”,就可以供應給處理器了。

早年,主板上的電容還多以電解電容為主(圖19),如今幾乎清一色的都是固態鋁質電解電容(圖20)了。固態鋁質電解電容與傳統電解電容最大的區別在于采用了不同的介電材料,液態鋁電容介電材料為電解液,而固態電容的介電材料則為導電性高分子材料。固態鋁電解電容可以持續在高溫環境中穩定工作,使用固態鋁電解電容可以直接提升主板性能。同時,由于其寬溫度范圍的穩定阻抗,適于電源濾波。它可以有效地提供穩定且充沛的電源,在超頻中尤為重要。

其次,固態鋁電解電容具有極長的使用壽命,它不會被擊穿,也不必擔心液態電解質干涸以及外泄(即“爆漿”)影響主板穩定性。由于沒有液態電解質諸多問題的困擾,固態鋁電解電容使主板更加穩定可靠。最后,其低ESR(串聯等效電阻)和高額定紋波電流的特性也極為重要。

尼吉康、貴彌功、三洋(松下)、豐賓、至寶、鈺邦、金山、冠坤、柏瑞凱、艾華、華冠、萬裕是目前市場上主板采用的電容品牌,以上這些已經包攬了絕大多數的市場份額,但凡使用固態電容的主板(正規品牌產品),幾乎逃不出這個范圍。

值得注意的是,很多廉價主板很喜歡使用大容量的固態電解電容來替代一堆小電容的設計,看起來單個元件成本增加,實際上,在電容的安裝上可以省下不少人工,零件越少人為安裝的步驟也越少,花費開銷就越低,維修也相對方便,生產成本也可以降低——所以,切忌不要以個頭論好壞。

從十代酷睿開始,供電的設計產生了一些新變化,比如倍相、雙子、并聯這些新名詞就頻頻出現,這是因為處理器的能耗在不斷攀升,為了更好的應對供電需求,主板廠商不得不想一些“新法子”來解決當前的困境。這些新供電模式就是是在傳統的供電模式下,通過增加一些元器件(圖21),讓PWM芯片更好的“統管、調度”,讓其發揮最大效力(圖22、圖23),供電原理并沒有改變。

筆者就將這些“新詞”做些注解,方便大家查看、辨別。注意,第一這些所謂的“新法子”都是各廠商之間約定俗成的,并非技術標準;其次,部分供電設計主要還是應用在高端旗艦、超頻用的主板之上,以應對旗艦處理器(或處理器超頻)這個“電老虎”而已(圖23),一般的主板依舊是傳統的供電模式。

其實無論哪一種設計方案,不過是為了進一步提升供電能力進行的,讀者朋友們大可不必過分關注。另外,在ATX 12VO規范普及之時(大約還需2年左右),這些設計未必能夠持續下去,因為主板需要去處理更多不同的電壓(±5V/3V/ 5 VS/ B),寸土寸金的尺寸下,如果協調供電設計著實要費一番功夫,簡單堆料可不是什么聰明法子——從本質上講,這些“新的供電方式”就是不斷堆砌罷了。