“原點”創作思維控制下的時空建構

——庫爾塔格《墓碑》第二樂章創作研究

黃巧

自20世紀起,音樂經歷了大變革,呈現出多元化的音樂態勢。其中,匈牙利作曲家哲爾吉·庫爾塔格(Gy?rgy Kurtág,1926—)的音樂創作思維方式及觀念,在西方當代音樂中產生了重要影響。庫爾塔格的音樂創作,常以其“原點”創作思維為核心作用于音樂各材料要素,使諸要素在其控制下具有內在的邏輯關系且融合在一個整體中。《墓碑》(Stele, Op.33)是庫爾塔格在1993—1995年任柏林愛樂樂團駐團作曲期間,受指揮家克勞迪奧·阿巴多(Claudio Abbado)委約創作的大型管弦樂作品,共三個樂章,體現了作曲家的典型創作思維與手法。本文從時空建構(即縱橫兩個維度)的角度,通過對音高材料的設計、節奏結構的構建、音響形態的建造以及整體結構的呈現四個方面,闡釋作曲家的“原點”創作思維對它們實行有效控制的方式,進而從整體上把握該樂章獨特的創作思維與音樂特征。

一、“原點”創作思維

“原點”創作思維來自于作曲家本人對西方格里高利圣詠產生方式的理解。他認為,音樂最初的產生來源于此。在紀錄片《“火柴人”哲爾吉·庫爾塔格》(Gy?rgy Kurtág: The Matchstick Man)(112)The Matchstick Man, Directed by JuditKele, Edited by Catherine Poitevin and Luce Grunenwaldt, Sound Mix by Jacques Guillot, Produced by Serge Lalou, 1996.中,作曲家描述道:“首先,我認為有一種基本元素——C音。那么,之后該如何回應它呢?也許是另一個音,音樂即得以啟程。這如同音樂自身一樣古老,亦是格里高利圣詠產生的方式——教堂里的人在同一個音上大聲地朗讀圣經文本,然后他們想強調其中某些東西,那么被強調的部分自然而然會與第一個音形成不同的音高,如此便產生了第二個音。按照這種方式不斷發展,他們在樂句的結尾又增加了一些音去裝飾C音,使得更多的音相繼出現,音樂大致上就是這樣產生的。我總是回到這種基本的創作理念,最終,你只需要一個音。”

筆者將其稱之為“原點”創作思維(113)關于庫爾塔格的“原點”創作思維,詳見筆者拙作《時空重構——久爾吉·庫塔克〈墓碑〉第一樂章的創作思維與技法》,《天津音樂學院學報》2017年第1期,第87—88頁;《“原點”創作思維在音色重構中的運用——對哲爾吉·庫爾塔格〈斯特凡之墓碑〉的音色設計分析》,《中央音樂學院學報》2018年第3期,第59—60頁。。在《墓碑》第二樂章中,作曲家將其運用于音高材料、節奏結構、音響形態以及整體結構四個方面,并在縱橫維度對其進行了有效控制。

二、音高材料設計

(一)主題來源及構成

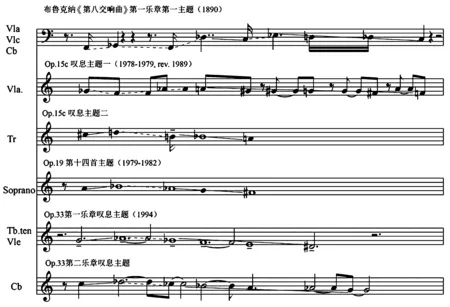

《墓碑》第二樂章的主題與該作品第一樂章、作品《斯特凡之墓碑》(Grabstein für Stephan,Op.15c)、《小說中的場景》(Scenes from a novel,Op.19)的主題具有一脈相承的關系,且都來源于作曲家布魯克納(Anton Brukner)。

譜例1.

布魯克納《第八交響曲》第一樂章第一主題表現出嘆息音調的特點。嘆息音調由下行小二度為主的音程結構構成。庫爾塔格對其進行了重新設計,既保持了不同階段管弦樂作品的聯系,又使此樂章在延續作曲家特征音調的同時呈現出一種新的造型。音高上由六個音擴為七個音,節奏比《墓碑》第一樂章更為緊密。既有對布魯克納的隱喻,又有對自身早期作品的再利用。(譜例1)

這種音調成為了庫爾塔格的“標簽”和個性化“符號”。他的另一部作品《薩繆埃爾·貝克特:這是什么名字》(Samuel Beckett:what is the word,Op.30a)的手稿也反映了作曲家刻意將其設計為某種“標簽”。(譜例2(114)Simone Hohmaie, “Mutual Roots of Musical Thinking: Gy?rgy Kurtág, Péter E?tv?s and their Relation to Ern? Lendvai's Theories”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, T.43, Fasc. 3/4 (2002), p.231.)

譜例2.

庫爾塔格將這一個性化“標簽”運用在不同作品中,或者說是作曲家對此音調的重新設計,而生成了形態各異的主題及作品。

(二)“原點”創作思維對主題的橫向控制

該主題共七小節,由a、b兩部分組成。a部分以C音為“原點”,先向上半音進行至bD,后向下進行至bC,這兩個音環繞C音且呈對稱關系。b部分為嘆息音調。該主題用“原點”創作思維在橫向上展開后與嘆息音調進行了結合。(譜例3)

譜例3.

(三)“原點”創作思維對主題的縱向控制

作曲家將主題作為第二樂章的前景(115)此處前景、中景、背景是指音色的分層。前景:最重要的聲部,通常是作曲家希望被聽眾聽到的最突出的旋律;中景:復調旋律或重要的對位材料;背景:伴奏,可以是和聲型或使用復調或旋律型材料。詳見[美]塞繆爾·阿德勒:《配器法教程》第三版(上冊),中央音樂學院出版社,第119頁。,派生出了背景和中景(譜例4)。背景以小號、匈牙利大揚琴和馬林巴密集交織的十六分音符為特征,它自身又派生出無音高打擊樂組的節奏。中景則以交織的長線條為特征,這些線條表現出對主題的模仿,但并不占據主導地位。中景和背景拓寬了空間維度,表象各異的形態使得層次更為分明,音樂的空間維度愈加立體化。

1.背景

如譜例4所示,作曲家以低音提琴演奏的主題為前景,表象為十六分音符的背景所包含的音均來自于主題,其內部音高結構同樣是以C音為中心上下環繞展開。主題中的每一個音都投射在背景中。它自身又分為兩個聲部——由第三小號、第四小號和匈牙利大揚琴、馬林巴組成。它們之間的音高和節奏也不盡相同。小號由C音在持續中形成的五連音以及C、bD組成的小二度交織而成。色彩性打擊樂分為兩層——分別為C、bD及C、B,它們相互結合形成C音的動態持續,且在持續過程中亦有對中心音的環繞修飾,背景層對主題起到了良好的鋪墊作用。

譜例4.

2.中景

如譜例4,中景由無音高打擊樂、大提琴、中提琴和第二小提琴組成,聲部依次疊加。大提琴從第6小節起同度模仿主題。中提琴在第11小節同樣以同度C音進入,但主題變化展開,節奏時值縮短并加入了跳音與重音相結合的演奏法。第二小提琴從第15小節進入,但從C音的上方純五度G音開始,以小二度音程關系展開。由于中景內部各聲部間的對位、獨立的線條和音高結構上的控制,使得縱向上產生了中心音與其環繞音的對位。從宏觀上看,縱向與橫向均得到了有效的控制。前景、中景和背景共同構建了一個動態的、密集的網狀織體。

前景、中景和背景雖然表象不盡相同,但它們被限制在同一音高區域內,且各聲部間具有模仿與交織的特點。它們之間既聯系緊密又層次分明。在空間維度上,由于其自身內部處于一個較為狹窄的范圍之內,故聲音密度得以加厚,從某種意義上來說,這種手法使主題材料從空間上得到了進一步深化。作曲家將“原點”創作思維運用于主題,并以其為基礎派生出更多的層次,從而使音樂在時間及空間上形成一個有機的整體。

(四)“原點”創作思維對深層音高結構的控制

作曲家以C音作為整個第二樂章的調性中心音,譜例5表明了C音在整個樂章中所起到的控制作用。

譜例5.

第二樂章主題以C作為種子衍展出前景、背景和中景。主題以C音為起點,由一個下降的半音階C-bD-bC-bB-A-bA-G構成。十二把低音提琴演奏的主題成為A段的前景。大提琴在主題五小節后進行卡農模仿,中提琴在大提琴后五小節進一步做卡農模仿,但改變節奏形態。第二小提琴在中提琴后四小節做自由卡農模仿,節奏形態進一步散化。第一小提琴在其后六小節自由模仿第二小提琴。大提琴、中提琴、第一、第二小提琴共同構成中景,它們均由C音衍生而來的主題派生。背景以十六分音符節奏為特征,其音高結構均由主題前三個音C-bD-B構成。總的來說,C音以半音階的形式發展出主題,再進而派生出中景和背景,它在A段中以放射性的狀態衍生出了多個因素,且總是出現在曲式的結構點,如樂句的開始,或新音色進入時。

在B段中,主題被分為兩部分,以C為中心音的片斷被推到背景,從bB開始的半音下行旋律則繼續用作主題。C音在這一段中的背景中起著控制作用,但前景的中心音則變為bB。背景與前景加起來便是完整的A段主題。換句話說,主題在B段得到了進一步深化。因A和B段的前景與背景均由主題派生,音區較為集中,故低音進行并不表現主要的序進手段。

C段在維持前段前景bB音的基礎上,朝上下兩個方向做半音化進行。此段音樂的主要推動力來自對主題的移位模仿,故譜例中將其做了較為細致的標記。bB音延續到此段時,最終以bB-B-C的方式回到了中心音C。在這個序進過程中有若干小的樂句,它們既是對主題的模仿,又在回歸中心音的過程中起到延長的作用。

在這三段中,重要結構位置的音在宏觀上顯示出與C音的邏輯關系。在宏觀上,這三段在整體上構成C-bB-A-bA-G的主題旋律。在微觀上,其音高結構沖破了調性體系的束縛,但卻保留了調性中心音,可以看出庫爾塔格的音高組織思維仍留有傳統調性觀念的影子。

(五)對比因素的縱向并置

庫爾塔格在第二樂章中將形態相反的因素進行縱向并置,從而構成新的時空關系,產生個性化的藝術形象。庫爾塔格將第一樂章第三樂句(譜例6)的部分材料進行重新設計,并嫁接到第二樂章的B段(譜例7),“靜”與“動”的重疊使得B段在繼承A段材料的基礎上又被賦予了新的藝術特征。

譜例6.第一樂章第三樂句

譜例7.第二樂章縱向并置

第一樂章第三樂句的核心材料為小二度,短笛演奏主題,三支長笛、中音長笛和低音長笛為對位聲部。庫爾塔格將此因素嫁接到第二樂章第52小節,使空間得到拓展。作曲家保留了第一樂章中的小二度核心材料和織體寫法,在第二樂章對此因素進行重新設計,音色由四個長笛、中音長笛、低音長笛、倍低音大號、鈸、大鼓和鋼琴構成,音域從C1往上堆積了六個八度,并擴展了一個小節。

這兩個對比因素的材料本為同源,它們重疊后既能形成新的藝術個性,又能保持內部的一致性。該靜態片斷的核心材料C-bD(同時也是第二樂章的核心材料),作為B段的背景和中景材料,在時間和空間的展開過程中,喧囂的動態音響與片斷化靜態空間的疊置后產生了特別的聲音。正如作曲家自己所陳述的那樣:“……應該能想到托爾斯泰《戰爭與和平》的場景,在這本書里,安德烈王子在奧斯特利茨戰役中第一次受傷了:突然,他再也聽不到戰爭,而是看到了映入眼簾的藍天。那就是對音樂的想象。”(116)Bálint András Varga. Gy?rgy Kurtág Three Interviews and Ligeti Homages. University of Rochester Press, 2009, p.77.

三、節奏結構的構建

時空概念亦運用于節奏,作曲家常以某一節奏型為“原點”,在時間與空間兩個維度進行展開。以下分別論述:

(一)“原點”節奏在時間上的延長

“時間延長”一詞用以描述音樂展開中某一聲部“原點”節奏的組織手法,即各聲部以某一節奏型為模式,在重復中進行微量變化,且變化后的模式數量在整體上呈遞增趨勢。此樂章共三段A、B、C,這種手法主要用于A段,下面以匈牙利大揚琴為例:

譜例8.

A段第1—11小節的節奏組織就是按遞增的比例在橫向上展開。最初的節奏型是C音上的四個十六分音符組合,出現了一次;在第二次陳述時增加了一個bD音,節奏型變為六個十六分音符,再增加了三個十六分休止符,陳述兩次;第三次陳述仍為六個十六分音符,但用B替換了bD音且減少了一個四分休止符,陳述三次;第四次則增加到八個十六分音符,共陳述五次。這四種音型的重復次數呈現1∶2∶3∶5的比例關系,在之后的展開中從整體上亦呈現遞增關系,這是推出A段高潮點的重要結構因素。(譜例8)

(二)“原點”節奏在時間上的漸慢

意為作品中某一“原點”節奏隨著段落的變換,其密度在橫向上呈遞減趨勢,作曲家以此節奏為核心將其在時間上進行建構,在段落內部形成推出高潮的動力,在整體上也成為段落劃分的結構因素和情緒變換的手法之一。參見譜例9,全曲先以A段的背景作為動力因素,在該層次中以十六分音符五連音、五個和四個十六分音符為“原點”節奏,并將二者進行疊置,在持續反復C音的過程中增添新的音符或節奏。隨著背景、中景及前景層次的增加,無音高打擊樂組率先引入八分音符三連音節奏型,圓號、第一和第二小提琴相繼引入,十六分音符和三連音節奏型進行疊加并在第51小節達到第一次高潮。

B段以持續的三連音音型作為背景的核心因素,在重復過程中添加了兩個八分音符和一個八分休止符的三連音,時值雖減少但之前的音型并沒有消失,而是與新的音型進行疊加推出高潮。至C段時這些背景因素均已不在,而只呈現由長時值組成的主題,節奏和織體在整體上得到減化。

譜例9.

作曲家在A段內部以節奏密度的增加和不同音型疊加的方式推導出高潮,B和C段主要以聲部疊加、主題移位和音色混合的方式造成高潮,但這三段的橫向節奏組織卻在整體上呈現遞減趨勢。

(三)“原點”節奏的空間交錯

此手法是指各聲部節奏組織來源于某一“原點”節奏,派生后進行空間重組,由于重音位置不同而造成的交錯感。

譜例10.《墓碑》第二樂章前兩小節縮譜

在譜例10中,背景以第三小號所奏的五個十六分音符為“原點”節奏,第四小號、匈牙利大揚琴和馬林巴的節奏由其派生后均具有自身的律動,且在縱向組合上呈現非同步關系。背景中的十六分音符節奏、無音高打擊樂層與低音提琴的主題層在縱向結合上因各自的重音位置而呈現多個重音的交錯。

四、音響形態的建造

《墓碑》第二樂章整體動態化的音響效果與第一、第三樂章的靜態效果形成了強烈的對比,表現出時空建構手法下新的音響色彩。

(一)時空建構下的動態音效

1.“原點”音色控制下縱橫交錯的立體化音響

第二樂章的動態化效果來自于兩種音色配置手法的疊置,它們分別處于不同的層次當中。在背景中,作曲家在橫向上對主題的主要音高做了動態處理;在中景則采用卡農式的手法使得主題整體被延遲,從而在空間上形成類似回聲的效果。

譜例11.第9—15小節縮譜

如譜例11所示,作曲家把低音提琴演奏的主題作為“原點”音色,用兩個層次對主題進行重新配器。第一個層次為背景:第三小號、第四小號、匈牙利大揚琴和馬林巴用動態的方式去加強主題的前三個音,使得低音提琴延綿的主題旋律產生了強烈的動感。在中景,中提琴、大提琴和第二小提琴則以卡農技術將主題進一步延遲,起到主題旋律的回聲效果。大提琴做完全模仿,中提琴和小提琴為自由模仿。中提琴改變了節奏形態,第二小提琴在主題的上方五度模仿,且只保留小二度的音高關系。以上手法是對主題的動態化處理,作曲家在此處采用延音類樂器提供原型素材,且原型素材與延遲的各聲部均為弦樂類樂器,屬同類音質,從而產生了自然的回聲效果。

以“原點”音色為核心,橫向的動態配置手法及以回聲效果達到的縱向空間拓展,使得整體的聲音具有立體的效果。音樂在運動的同時又有聲音的多層次現象,體現了音樂在時空維度上的立體化屬性。

2.音塊堆砌

作曲家處理主題的另一種手法,就是將各音堆砌成厚重的音塊。從整體上看為一大片繁復濃厚的音響,但仔細分析卻能發現它們來自單一核心主題。

譜例12.第50—51小節縮譜

在譜例12中,多個樂器組堆砌成一整片音塊,各樂器在縱向上卻以半音關系疊置,這些音塊從低向高堆砌而成,使得一組橫向為半音化的音在縱向上得以同時鳴響,主題也被推向了樂曲的高潮。

(二)靜態空間

1.單主題多音色的渲染

第二樂章C段表現為靜態空間,在時間維度上進行單一主題多音色的渲染是其手法之一。作曲家著意于對單一主題的強調,通過各樂器組不同音色的渲染,去體現靜態化的音響空間。在渲染過程中,作曲家強調虛實交替中的音色轉換,通過不同的延音手法、織體形態和力度等因素,去構造與之前動態音效形成對比的靜態空間。

以譜例13為例,弦樂組和倍低音大管為“原點”音色首先奏出主題,單簧管組和長笛組在后兩小節模仿此主題,在音響上造成延長效果。銅管組和色彩性打擊樂組則在單簧管和長笛組后兩小節再次模仿,使得同一主題被四種不同的音色組渲染。在此過程中,單簧管和長笛組的第一次音響延長是在延音類樂器內部形成;而第二次模仿則是色彩性打擊樂以極弱的力度提供音頭,圓號組內部以交替的方式對其進行延長,使得這一整句在更大的范圍內形成縱橫交錯的回聲感,達到了很好的空間效果。弦樂組主題和第一、第二次模仿形成復調性織體,而第二次模仿自身呈現靜態的柱狀和弦織體,兩種不同織體分別在時間與空間上拓展了音樂的維度。

單一主題不同音色的渲染還體現在樂器組內部。在色彩性打擊樂中,以立式鋼琴、豎琴、匈牙利大揚琴和馬林巴的音色交替完成主題呈示,形成單一主題內部的多音色渲染。在力度處理上,各個非延音類樂器都用極弱(ppp)的力度演奏音頭,圓號和倍低音大號以中弱(mp)、長號以弱到很弱(p-pp)的力度將其延長,由此便產生了很好的空間效果。從整體上來說,這兩次對單一主題的模仿由于采用了不同的延音手法、織體和力度,從而形成音響的色彩變換及靜態空間中的虛實變化。

譜例13.第100—108小節縮略圖

2.持續音色的縱向拓展

弦樂組在C段中始終為前景音色,成為首要層面。以它為核心,在空間上擴展其他音色而得到多種音色所帶來的層次感。這種層次感的做法源于B段——即作曲家采用主題前幾個音作為另一層空間背景。用此種手法,作曲家對C段尾句,同時也是主題句進行了重新設計。

譜例14.第123—130小節縮略圖

弦樂組承擔前景音色,其所在的主題被分為兩部分,前三個音D-bE-D由雙簧管、英國管和低音大管進行首次模仿,小號、長號和倍低音大號第二次模仿。三角鋼琴與立式鋼琴在這兩次的模仿間以ppp和pocof的力度、柱式和弦的織體和弱音踏板的使用,而產生對主題若有若無的回聲效果。在此過程中,長笛組以ppp的力度進行持續性的自由擴大模仿,如同添加了一層持續性的泛音,使整體的音響更顯靜謐和縹緲。(譜例14)

五、整體結構的呈現

第二樂章的速度和情緒與第一樂章形成鮮明對比,標記為Lamentoso - disperato, con moto(悲傷的—絕望的,速度稍快地、活躍地),另附有說明:Nicht zu schnell, aber wild, gehetzt, ungeduldig(不太快,但狂暴的、被驅趕的),其整體結構如下:

《墓碑》第二樂章由三部分組成,各段落結構清晰、層次分明。各段中的主題及其所產生的效應如下:在A段作為前景的同時,派生出動態化的中景與背景,這三種因素在相互統一的同時又形態各異。行至B段時,作曲家截取主題的前兩個音作為第二重背景,將后五個音繼續作為前景因素,如此在整體上形成前景、中景及兩重背景的整體形態;第二重背景的材料既來源于主題,其自身整體形態又取材于第一樂章第三樂句。從時間上看,是一個主題被分為兩部分,前兩個音和后五個音作為B段的背景和前景;從空間上看,作曲家將第一樂章第三樂句及其整體移接到第二樂章,在B段形成了兩個空間,產生不同背景之間靜與動的對比。片斷化的主題材料在第三次呈示時得到加強,第二重背景因素消失,前景、中景和背景的聲部數量增加,整體的動態效果愈加明顯,卻在進入C段后,中景和背景因素消失,只留下片斷化的主題材料。

C段以主題材料作為唯一因素,在時間與空間上進行拓展。主題在時間維度上形成不同的調中心,且以增三和弦、半音化和四度關系對整個樂章的深層中心音C進行了延長。在空間維度上,主題材料形成多個聲部,由不同音色承載,產生類似回聲或混響的立體效果。此段落的織體寫法為第三樂章的速度和整體情緒做了鋪墊。總體而言,在此樂章中,作曲家的特征性思維及創作手法得到了充分發揮,主題材料及中心音C作為“種子”使得全曲更具有內在的凝聚力,各因素間屬同源,聯系緊密猶如一體,形成網狀的結構形態。

結 語

通過以上分析,可以看出“原點”創作思維在此樂章中所充當的核心角色。其“原點”創作思維表現如下:第一,C音是整個樂章的中心音。第二,主題材料作為對第一樂章主題的延續和第二樂章的基礎而貫穿始終,它在不同的段落產生不同的效用。第三,音高、節奏、音色均有其自身的核心原型,再以此為“原點”在時空維度進行建構。時空建構的手法則表現為:首先,主題材料在各段落縱橫維度的展開,如作曲家讓第一樂章和第二樂章的材料出現在同一樂章中,這是將時間與空間打破后進行的重組。其次,對節奏的特殊處理亦能形成時間與空間上的錯位感。最后,通過不同的調中心或特定的配器手法使主題形成縱橫維度多層次的交疊。

另外,當“原點”作用于更多的材料元素時,即以主題為種子向音樂諸要素發散出多種形態且相互交織在一起時,使得作品形成了密集化的音網,也使得作品結構更加復雜。這種由內在的“種子”生成的整體網狀形態成為了第二樂章的標志性特征。這種特征是“原點”創作思維與材料因素相結合后,再在時空兩個維度上進行展開的外化體現。

至此,對庫爾塔格《墓碑》第二樂章的特點歸納如下:

1.短小精悍的曲體。此樂章時長約4分鐘,庫爾塔格在短小的樂章里實現了其核心創作思維對各音樂要素的最大化控制,使得作品具有一種高度凝練的敏感性。

2.實現了單一嘆息主題的多樣化展開。該作品以一個單一主題為核心,且主題音調本身亦是庫爾塔格對其他作曲家和自身作品重新設計后的結果。同時,在時間與空間兩個維度進行了多樣化的展開。

3.節奏結構的有序構建。以“原點”節奏為核心,在兩個維度的多樣化展開手法,使得整體的節奏呈現出多樣性變化,從而形成節奏內部強大的結構力作用。

4.時空維度的立體化音響。對“原點”主題音色進行的縱橫維度動態、靜態的多層次配置手法,而達到的立體化音響。

5.結構嚴謹、內部高度統一。C音及由此中心音發展而成的嘆息主題貫穿全曲,同時,在不同曲式段落的時空維度的展開表現出相異的結構力作用。這種以“種子”為核心繼而發散性展開的手法使得其結構內部具有高度的凝聚力。

由此可見,庫爾塔格《墓碑》第二樂章的創作是以“原點”創作思維為核心,對主題材料的設計、節奏結構的構建、音響形態的建造及形式的邏輯構造等方面實施的時空維度的建構,這種個性化的創作思維,必然決定了其音樂作品的風格特點和音樂特征。