論今日之和聲*

[德]約翰內斯·門克,錢慎瀛譯

一段時間以來,和聲不再被視為一個值得討論的問題。對一些人來說,這個術語,作為一個過時科目,對于描述新音樂中音高的處理已不再合適;而另一些人看來,使用清晰可辨音高的做法,本已遭到淘汰。因此,無論持何種觀點,每個人都在尋找規避問題的方法。音高、節奏和曲式是那些最具歷史“包袱”的參數:簡單地拋棄和聲層面,或者作曲時基本只使用噪音和“噪音節奏”——用施托克豪森(Stockhausen)的語言來說(參考作曲家作品《鋼琴曲 I(Klavierstücke I)》中的復雜無理數),實在是太容易了。從20世紀80年代開始,在德國興起了對和聲越來越多的關注,80年代初對拉赫曼(Lachenmann)作品的重新定位就足以說明這一點(以作品《調和(Harmonica)》為例)。

這種對和聲的全新關注,離不開關于后現代主義的爭論。爭論的核心是對一些現代主義危機“病癥”的診斷,同時也開啟了和聲這個議題。許多老一輩作曲家代表簡單地否認了這些危機,然而這并不能阻止這些現代主義危機在他們作品中留下痕跡。從本質上看,對和聲危機的反應可分三種:所謂“第二次現代化”的映射、對后現代主義的延續或簡單地無視有關和聲的理論性問題。

我的目標即是在不偏向特定方向的前提下,嘗試評估形勢,同時定義那些我們面對的問題。我所關注的并不是構想一幅理應實現的烏托邦幻境,而是練就我們對于一些至今仍在發展的事物的敏感度。

和聲及和聲語言(40)見注釋,初版標題:Harmonik und Harmonie。

自從古典浪漫調性瓦解以來,對和聲的普遍認知經歷了根本性的改變。那么,談論和聲是否仍然是恰當的呢?當然,從操作意義上來說,和聲是同時發聲的音高組織,也是音高作曲的縱向層面。然而這個縱向概念不應太過受限,因為傳統織體結構被破壞,也導致了和聲知覺的變化,如今它不僅限于同時發出的聲音,音高場(pitch-fields)也構成了和聲知覺的一部分。聽覺不僅有縱向的,還有對角的,而對角線和水平線之間的界限是不固定的,尤其是在速度很快的情況下。因此和聲不單單是關于和弦及其排列的問題,還包含了音高之間所有的相互作用。

和聲定義最根本性的變化,或許源自不諧和音(dissonance)的解放。不諧和音如今能被使用并不是重點。重點是諧和音(consonance)與不諧和音間質的差異被拋棄。這有利于建立與任何準民主化平等(para-democratic egalité)無關的逐步分級,正如創立了幾個世紀的二元論的破滅。短時間內更進一步的限制被廢除:十二平均律的半音體系,如今作為傳統調性系統的孤立框架被保留。過去調性系統中的二元性和排他性即被這樣認定,如有需要也可被舍棄。

除阿洛伊斯·哈巴(Alois Hába)與之類似的努力,最杰出的尤數伊萬·維希涅格拉茨基(Ivan Vishnegradsky),他在1920年代實現了一個理論模型的發展,已經內化并且持續闡述了這一經驗。必須強調的是,他的方法比勛伯格激進得多,盡管勛伯格認識到了十二音體系的相對性。維希涅格拉茨基音樂思想的中心之一(41)見芭芭拉·巴塞爾姆斯(Barbara Barthelmes)《空間與聲音:是伊萬·維希涅格拉茨基創造了這個音樂和理論》(Raum und Klang. Das Musikalische und theoretische Schaffen voni Ivan Wyschnegradsky)(霍夫海姆,Wolke出版社1995年)。是“泛音響(Pansonorité)”的概念,意味著一個包含無窮音高的虛擬空間,這些音高不是分級構建的,而是存在所有可能性的組合。這個空間的設想簡直令人無法想象:無窮音高的無窮組合!我們的聽覺容量或許無法無窮大,但包含這些無窮音高的“無機組織水平”(42)見吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze)與菲利克斯·伽塔利(Félix Guattari)《什么是哲學?》(Was ist Philosophie?)(法蘭克福,Suhrkamp出版社2000年):第224頁—225頁,第240頁。是無窮的。赫萊茵(Herein)展示了維希涅格拉茨基構想的新奇之處:對無窮的設想,以及因調性系統保護盾的解構而產生的混沌。與此同時,他又揭露了它作為一種材料的預成論,超出歷史調性范圍來看,這些材料似乎突然變得毫無意義,因此成為了一種俗套。

此時,對術語“無調性”的批判必不可少,在良好的現代主義傳統中,這被用作對傳統和聲句法的否定。嚴格來說,最初這個模式只有當使用常見的音高素材作為基礎時才行得通,即十二平均律。微分音樂不屬于“傳統”音樂,無論是誰在聽微分音樂時,都知道它的微分化所制造出的聲音,往往很難粗略地歸類為“調性的”或“無調性的”。無調性概念中的否定含義從未真正把它自己從和諧/不和諧的二元論里解放出來,很不幸,這確實暴露了它對于這個二元論的依賴,而后者只需簡單地依靠轉位即可繼續。阿多諾(Adorno)曾提到,勛伯格的評論認為,《月迷皮埃羅(Pierrot Lunaire)》(注:勛伯格作品)中的樂章《月中斑點(Mondfleck)》是按照嚴格對位規則作曲的,因為諧和音只被允許有準備地出現在弱拍(43)見狄奧多·阿多諾(Theodor W.Adorno)《美學理論》(sthetische Theorie)(法蘭克福,Suhrkamp出版社1995年):第237頁。,這不僅僅是反諷或是幽默,除此之外,它揭露了一種和聲語言限制。它唯有通過與過去的系統相反的方式來定義其特性,甚至是一種實際上并不完善也不統一的語言。一種真正有發展能力的和聲語言,無需盡其所有來否定一種已獲學術認可的傳統。

泛音響代表了對和聲的一種綜合、積極的全新理解,這其中包含了持續的創造性潛能。把神義論的復雜問題擱置一邊,看上去似乎能謹慎地借用萊布尼茲(Leibniz)“預先穩定化和弦(pre-stabilized Harmony)”概念:這些無窮音高中的每一個都可以與所有其他任意一個音高一起發聲,沒有固定的調性系統,沒有標準的規則,而是一種自由的可用性,目的在于可以任意使用的、有著最廣闊的和聲感覺可能性的調控板。用預置穩定代替預置構筑:無論選擇何種組合,和聲都是預先平衡的。這與機遇或隨機性都無關,即使它起初看起來像是如此,因為它不再是尋求一個完美系統的問題了,而應該是如何謹慎處理你選擇的和聲組合。

對可以任意使用最多種和聲量(harmonic qualities)的人來說,謹慎是極其重要的。不僅是因為此現象本身的混亂狀態——即“熵(chaoid entropy)”,還因為和聲在音樂聽覺中扮演著如此重要的角色。不諧和音的早期處理有著顯而易見的謹慎,這不應該像過去那樣被同情,也不應看不起它,因為這樣的謹慎植根于一個事實:和聲感覺是敏感點,它可喚醒內心深處脆弱的心理區域。賈欽托·謝爾西(Giacinto Scelsi)的音樂基礎理論認為,和聲與靈魂相通,節奏源于生命力,情感賦予旋律,理智構筑結構。比起旋律作為情感的表達,“和聲表現的是比較黑暗的、不那么容易分類的畫面,也有更多的意外和迷惑。(44)賈欽托·謝爾西(Giacinto Scelsi)《音樂的意義》(Sens de la musique)被引用于阿德里亞諾·克雷莫納(Adriano Cremonese)《賈欽托·謝爾西的詩意》(Die Poetik Giacinto Scelsis),出自《聲音的內在》(Giacinto Scelsi: ImInnern des Tons, Symposionsbericht(e) des Musikfestes Hamburg)(霍夫海姆,Wolke出版社1993年):第85頁。” 因此正如恩斯特·庫特(Ernst Kurth)所宣稱的那樣,和聲對應著靈魂最復雜的部分,即無意識。(45)人們很自然會將1910年前后音樂的發展與弗洛伊德同時期發展的精神分析聯系起來。確實,那些最熱衷于靈魂中受壓抑部分的作曲家們,總是在尋求拓展和聲并證明自己能以一種極為個性的方式做到這一點,我們只需要想想杰蘇阿爾多(Gesualdo),斯卡拉蒂(Scarlatti),巴赫和他的兒子們,莫扎特,舒伯特, 肖邦或瓦格納。

關于和聲理論

高級和聲現象往往已經避免了系統化。在當代音樂理論里,對于最近發展的相關討論總是搜索無果(46)見瓦爾特·基澤勒(Walter Gieseler)《20世紀音樂的和聲:趨勢—模型》(Harmonik in der Musik des 20.Jahrhunderts. Tendenzen-Modelle)(策勒,Moeck出版社,1996);《立場》(Positionen)雜志特刊《音高系統》(Ton Systeme)(48[2001]);《音樂概念》(Musik-Konzepte)系列之特刊《非傳統音樂:微分聲音世界》(Musik der anderen Tradition. Mikrotonale Tonwelten)(慕尼黑,2003);克勞斯-斯蒂芬·馬漢科普夫(Claus-Steffen Mahnkopf)《當代聚焦和聲的論文》(Theses Concerning Harmony Today),出自克勞斯-斯蒂芬·馬漢科普夫(Claus-Steffen Mahnkopf)、弗蘭克·考克斯(Frank Cox)、沃爾夫勒姆·舒里格(Wolfram Schurig)等編《復調與復雜性》(Polyphony & Complexity)(即《21世紀新音樂與美學》卷1(New Music and Aesthetics in the 21st Century, vol 1)(霍夫海姆,Wolke出版社,2001)。包括微分音在內較新作品的分析,見偉倫·霍本(Wieland Hoban)《禁錮下的配器精神:克勞斯·K.胡伯勒第三弦樂四重奏》(Instrumentengeister in Zwangsjacken. Klaus K.Hüblers Drittes Streichquartett),出自《音樂與美學》(Musik & sthetik)15(2000);約翰內斯·門克(Johannes Menke)《馬蒂亞斯·施巴靈格之〈通往無限〉》(Mathias Spahlinger’s “gegenunendlich”),出自《音樂與美學》(Musik & sthetik)20 (2001);卡洛琳·得呂梅(Caroline Delume),馬基斯·索洛莫斯(Makis Solomos)《對帕斯卡·克里頓思想與音樂雜評》(Vermischte Bemerkungen zu Denken und Musik von Pascale Criton), 出自《音樂與美學》(Musik & sthetik)22 (2002);弗蘭克·格哈特(Frank Gerhardt), 《漢斯·桑德爾之〈欲聽之聲〉》(Hans Zenders“music to hear”),出自《音樂與美學》(Musik & sthetik)23 (2002);馬庫斯·羅斯(Markus Roth), 《模糊的輪廓——貝恩德·阿斯姆斯作品中的微分音》(Konturen der Unsch?rfe. Mikrointervallik im Werk von Bernd Asmus), 出自《音樂與美學(Musik & sthetik)》24 (2002); 弗蘭克·考克斯(Frank Cox):《“虛擬”復調:千里眼,為小提琴而作》(“Virtual” Polyphony: “Clairvoyance”, for solo violin),出自《復調與復雜性》(Polyphony & Complexity) 上文同刊; 以及克勞斯-斯蒂芬·馬漢科普夫(Claus-Steffen Mahnkopf)《“美杜莎”:聚焦概念、詩意、技術》(“Medusa”: Concerning Conception, Poetics, and Technique),出處同前。。如果真的存在新發現的可能,音樂理論必須擱置系統化強制力,恢復其獨特性。眾所周知,和聲理論嚴格來說從拉莫(Rameau)才開始存在,它至今仍在試圖抓牢過去的調性材料。和聲理論有兩種互相矛盾的方式:一種是規范性的,一種是敘述性的。規范學派的理論總是試圖將調性呈現為一種絕對的系統,由此為聽覺的歷史進化形式提供一種理性主義的、本體論的正當性,違背系統就等于審美上不可饒恕的大罪。自畢達哥拉斯(Pythagoras)到扎利諾(Zarlino),延伸至胡戈·里曼(Hugo Riemann)、申克(Heinrich Schenker)乃至亨德米特(Paul Hindemith)都秉持這種觀點。與之相對的經驗導向觀點則視所有調性系統為歷史的偶然,它較少關注封閉的系統,更關注知覺、心理解讀參與、美學影響下的感官行為,因而更關注個人的藝術作品。這種傾向可由一些人物來舉例說明,諸如塔靈頓的亞里士多塞諾斯(Aristoxenes of Tarentum),扎利諾的對手尼古拉·維森蒂諾(Nicola Vicentino),近一些的有庫特以及勛伯格。描述性方法必須由決定性的開明立場來擴充,因此應該拋棄“和聲是有待探索的自然法則的復合體”這一看法,轉而去辨識任何給定系統的相關性。

讓我們回到“無調性”的傳統理解這個問題上。否定導向的無調性總是不得不依靠一定程度上挪用和聲標準理解的負面含義,這似乎是有問題的。其次,以防產生誤解,應該注意的是,試圖延續以前的和聲句法,或耍弄一些他們所誤解的傳統形式,其結果就如同某些成功的流行作曲家一樣,在作品中矯揉造作地擺出古老的中世紀姿態,令人無法忍受。經典的無調性依然是我們的最佳模式之一。

盡管如此,我們仍應考慮這些需要批評的問題:

1. 材料的具體概念。定義材料毋庸置疑是明智且有效的。有些概念,例如“材料狀態”(state of material),應當暗示著傾向于限定的音樂元素與技術,這在如今看來似乎是有問題的。回顧歷史,比如在巴洛克高峰期及末期,有人發現了一個限定的和弦池與進行,我認為是有可能發生的。聲音可以被分類,和弦進行或多或少遵循一定的模式。如果新音樂如同有些人強調的那樣,應當不依附于任何常規,人們自然可以通過其對立面轉化出材料的概念。但是具體的材料調性狀態到底意味著什么?它是新藝術(ars nova)、牧歌、敏感風格(the empfindsamer Stil)、浪漫派晚期或是埃尼奧·莫里康內(Ennio Morricone)?

2. 參數的分離。音樂結構的建立若要從根本上區別于著作云集的調性起源,這一步尤為重要。然而,音樂參數的數量被證實并非有限的,而是無限的,參數間的精確分離讓我們意識到知覺的限度。舉例來說,一段使用分級極其精細的微分音(小于10分)的內容,人們很難辨別其中的音色動態及音高變化。反過來看,這同樣適用于木管樂器的某些替代指法:音色的變化可以很容易制造出音高變化的效果。

3. 缺失和聲情感作用的危險。從十二音作品中我們可以觀察到:如阿多諾(Adorno)斷言的那樣,頻繁出現蒼白的和聲效果,在如此統一的和聲場內,差異性幾乎是不可能存在的。再次申明,想要音樂具有多種層面聲音“推動力”(Triebleben)的美好愿景,依然是個未能解決的問題。

對無調性的批評因此相當于“啟蒙運動的啟蒙”。這同樣適用于我們對歷史的看法,正如調性音樂消亡后緊跟著一些非傳統調性音樂的概念:勛伯格的解放不諧和音,德彪西的和聲用作音響結構,艾夫斯的和聲分離,瓦雷茲的模塊導向等方法。

微分音和極端半音體系

我們介紹術語“泛音響”和“積極的預先穩定化和聲”,是想要描繪一個虛擬空間,一個包含無限數量音高的無機寫作層面。我們為器樂或聲樂的精確聲音作品提供的資源,同我們的知覺一樣有限。維希涅格拉茨基因此在具體化和實現的層面上,發展了一個與眾不同的概念:極端半音體系。這是一種嘗試,將我們熟悉的訓練范圍精進至知覺的極限。其有限的材料代表的不是一個新的系統,而是一條接近極限的道路。

維希涅格拉茨基通過定義覆蓋7個八度的可聽范圍,確定了廣度界限,同時使用1/12音作為最小可辨音程,確立為集中界限。這樣就提供了每個八度最多72個音高,整個可聽范圍多達505個音的最大密度。從這個最大密度到我們熟悉的范圍之間,他又進一步定義了三個二進制或三等分的密度等級:1/4音,1/6音以及1/8音。

維希涅格拉茨基的方法已聞名遐邇,盡管我們不該假定他的方法與他實際的樂思之間有著直接聯系。這個方法的缺陷很明顯:它主要參考了十二音系統,保留了其八度及八度密度。然而,極端半音體系建立了一種有效而實際的解決方法,甚至能夠調解泛音響與音樂實踐之間顯而易見的矛盾:器樂和聲樂表演僅僅需要一個標準化分級(至少是可實現記譜的),但是標準化便意味著它是一個系統,如此也會成為一種俗套。因此1/4音,1/6音,1/8音,1/12音并不能為自由樹立保障,反而成為一種必須從中奪取自由的作曲抗力。

音樂語境中的和聲語言

盡管有進步的理論支持著聽眾,但令聽眾仍然困擾的是維希涅格拉茨基自己音樂里的斯克里亞賓式轉調:由于熟悉的語法及句法,其音樂中的微分音給人一種音調不準或者失真的感覺,尤其是在鋼琴作品中。微分音只有通過與音樂語境相融合,才能實現它的潛能。一般來說,我們應該牢記特定的和聲語言對詞法、句法、結構和形態的影響,這是個常常被忽略的問題。很多微分音作品失敗的原因就在于,它們在其他參數方面保留了與十二音系統的聯系。坦白地說,微分音在這些作品里作用甚微。

關于和聲語言的綜合觀點自然已屢見不鮮:在18世紀,主要關注于將和聲提取為一個獨立的分類;在20世紀初,庫特將瓦格納在作品《特里斯坦(Tristan)》中突破性的和聲創新,釋作音樂語言中根本性變化的主要部分(47)恩斯特·庫特(Ernst Kurth),《瓦格納〈特里斯坦〉中的浪漫和聲與危機》(Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners “Tristan”) (Berlin: Max Hesses出版社, 1923) (重印Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms出版社,1985年)。。這樣的對比應當反過來又印證了,微分音資源對所有其他音樂特性的影響力可能是難以估計的。

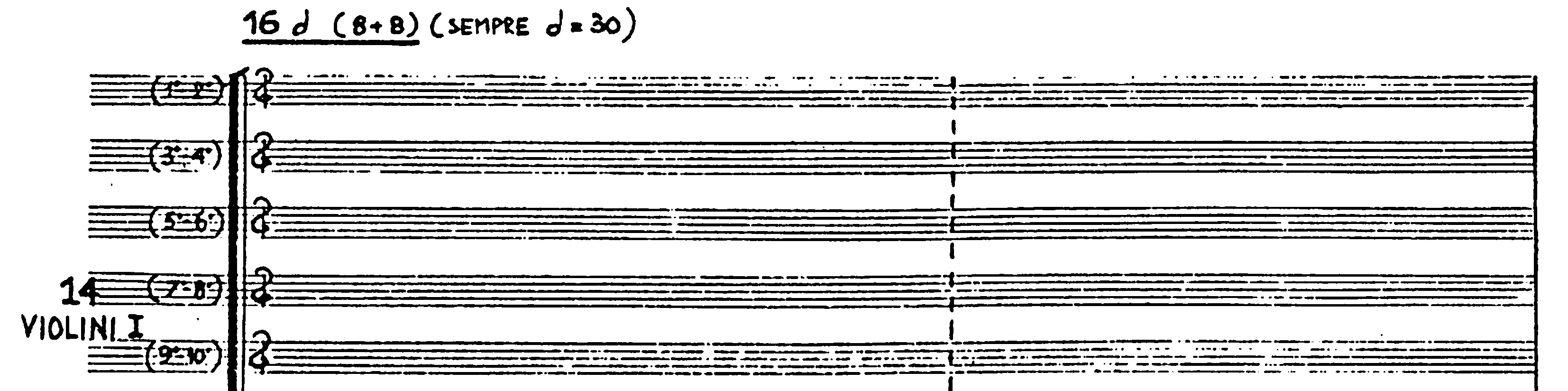

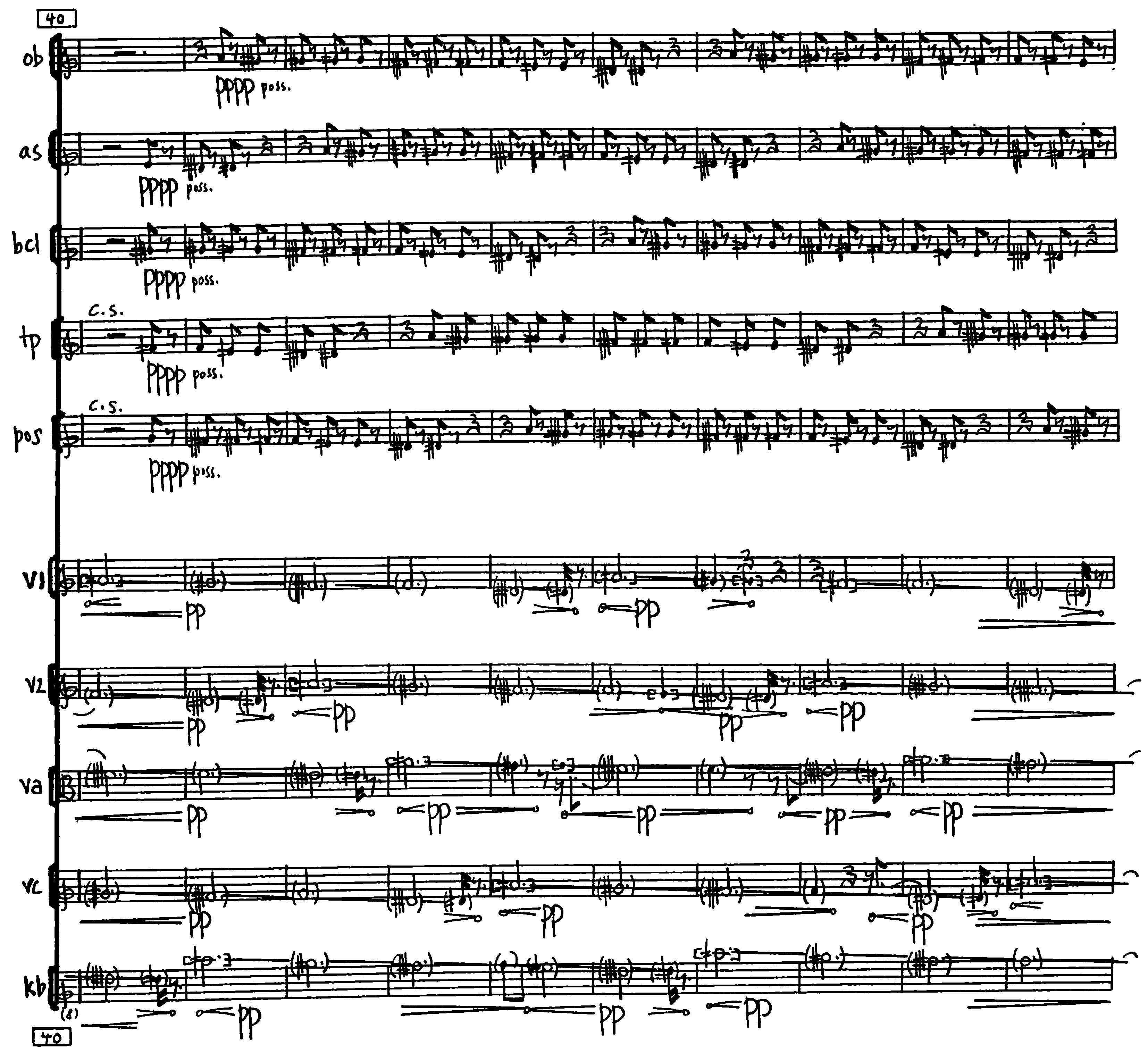

關于頻譜樂派

誠然,還是有不少令人信服的微分音處理方式。我愿從舉例說明其中之一作為開始,也是我認為無論從美學上還是理論上都很重要的一種:頻譜(48)見芭芭拉·巴塞爾姆斯(Barbara Barthelmes), 《頻譜音樂》(Spektrale Musik), 出自海爾佳·德·拉·莫特·哈伯(Helga de la Motte-Haber)等《20世紀音樂史:1975—2000》(Geschichte der Musik im 20.Jahrhundert: 1975-2000),即《20世紀音樂手冊,第四冊》(Handbuch der Musik im 20.Jahrhundert, vol.4)(Laaber: Labber出版社, 2000):207—246頁;安妮·塞德斯(Anne Sedes), 《法國頻譜音樂的發展方向,杰拉德·格里塞、特里斯坦·繆哈伊與環境》(Die franz?sische Richtung spektraler Musik.Gérard Grisey, Tristan Murail und das Umfeld), 出自《音樂與美學》(Musik & sthetik)21 (2002)。。這種方式的成就和隨之而來的優勢在于它對于和聲維度的理解,也在于它試圖涵蓋所有的音樂維度,這種一致性遠超其他的微分音處理方式。格里塞(Grisey)在作品《分音(Partiels)》的開頭,教科書般地展示了一種全新和聲概念的基礎。第一個和弦表現為第一個音符其潛在頻率的短暫擴張,二者似乎在脈沖和反射的意義上具有關聯性,并且在他們各自持續的過程中,被視為一個單元。《分音》整個第一部分由一系列這樣的單元組成,使這一原則變得多樣化(見例1)。

格里塞在《音響空間(Les espaces acoustiques)》中記錄了一個美學項目的速寫:

- 用音響作曲,不僅限于音高;

- 不僅構筑音響,同時構筑音響的微差(預先聽辨度“pre-audibility”);

- 影響這些微差,也就是說,控制音響的演變(或不演變)以及演變的速度;

- 正確看待知覺的相對性;

- 致力于打造可以用不同參數構筑一個單獨音響的合成風格寫作……這個系統既關注聲音的創造(材料“material”),同時致力于音響間的相互關系(結構“form”)。(49)杰拉德·格里塞(Gérard Grisey)《音響空間》(Les espaces acoustiques)CD冊(Accord/465 386-2):第22—23頁。

例1.杰拉德·格里塞《分音》(1975),開始處

與序列主義的實踐一樣,格里塞也因此面臨了參數分析上的分離,他使用了一種合成參數的方法,他的主要貢獻就在于此,倒不是后續的科學研究。格里塞對謝爾西的繼承不應被我們忽略,后者的作品包含了合成風格(synthetic style)真正的基礎。其作品《光束(Konx-Om-Pax)》的開頭預先使用了前文提及的《泛音》中的概念:和弦作為擴張,和聲作為單一音符的脈沖反應(見例2)。

例2.賈欽托·謝爾西《光束》(1969),開始處

從歷史角度看,格里塞設想的合成風格實際上不亞于一種新的聽覺人性化。這種人性化不是從歷史傳統意義上,而是聲學心理上的人性化,因為音樂創作在這里是面向人類知覺的。因此作曲實現了一種對“音樂效果(effects)”的全新關注,它不是用情感去操控這些效果,而是更考慮到傾聽過程中潛在的行為模式:“正確看待我們知覺的相對性”。這樣看來,我們才能談到“被解放的音效美學(emancipated aesthetic of effect)”。

許多在有關頻譜派的內容中提及的頻譜分析、計算機程序等,僅僅是些處理材料的中級技術,它們根本不能完成基本的藝術目標。因此推斷合成風格可以孵化一種新的、可能是本體論標準無虞的和聲理論——新的頻譜規則成為一種再次調性化的解放(re-tonalized deliverance)——還為時尚早。那些泛音結構、變形、計算過程,僅僅為作曲家提供了自我強加的必要阻力,讓他們可以與之搏斗,為藝術家提供了材料的脆弱之處,讓他們能從其掌控中爭得自己的作品,而這些遠不足以保證成功。

*

個體化解決方案和審美多樣化有利于新趨勢的廣泛傳播。泛音響化是和聲意識的一種形式,它強調了每個系統和標準間的相關性和偶然性。這是一種意識水平,在面對眾多解決方案的可能性時,人們再也不用承受無法達到這種意識水平的壓力了,正因如此,我想著重談論“‘復調’共存系統”。然而,只有將微分音程理解為一種和聲現象,而不單單是為了豐富音響或合成音色,才能以我們當前的水平實現和聲語言真正的多樣化。如果這種意識是為了影響相應的作品,那它必須可以選擇在同一部作品中使用相異的和聲系統,最好的情況是,這些系統以這樣的方式彼此顛覆。(50)這當然涉及到解構主義的問題。

布萊恩·芬尼豪(Brian Ferneyhough)的作品《伊卡洛斯的墜落(La Chte d’Icare)》(1988)的開頭部分可以被視作是十二音體系。然而很快,1/4音以及更細小的微分音出現了,并且最終擴散至整個音高結構。在作品的后半部分,出現了一段明顯安靜的和弦樂段,這段始終由1/4音構成。這段微分音的運用某種程度上是顛覆性的,如果沒有它的出現,前兩個和弦將是全音階的。因為1/4音,這段音樂聽上去既和諧又像是無調性的,這足夠矛盾。除此之外,芬尼豪設法使純半音階的樂器——例如鋼琴或顫音琴——融入到這個結構中,使得它們不夠精細的音高劃分幾乎無法令人察覺。(見例3,103小節)

例3.布萊恩·芬尼豪《伊卡洛斯的墜落》(1988),98—112小節

格里塞在《分音》的中間部分呈現了一個截然不同的顛覆性形態。小三度被一些現代樂擁護者禁止使用在無調性和聲中,而在這里小三度被使用在樂曲中,讓聽眾從全然不同的角度感受這個音程:作為一個復雜聲音對象的過濾組件。這種體驗太令人困惑了,甚至格里塞也不得不自作主張,很快在最上層又疊加了個小三度。(見例4)

例4.杰拉德·格里塞《分音》(1975),圖示33—34

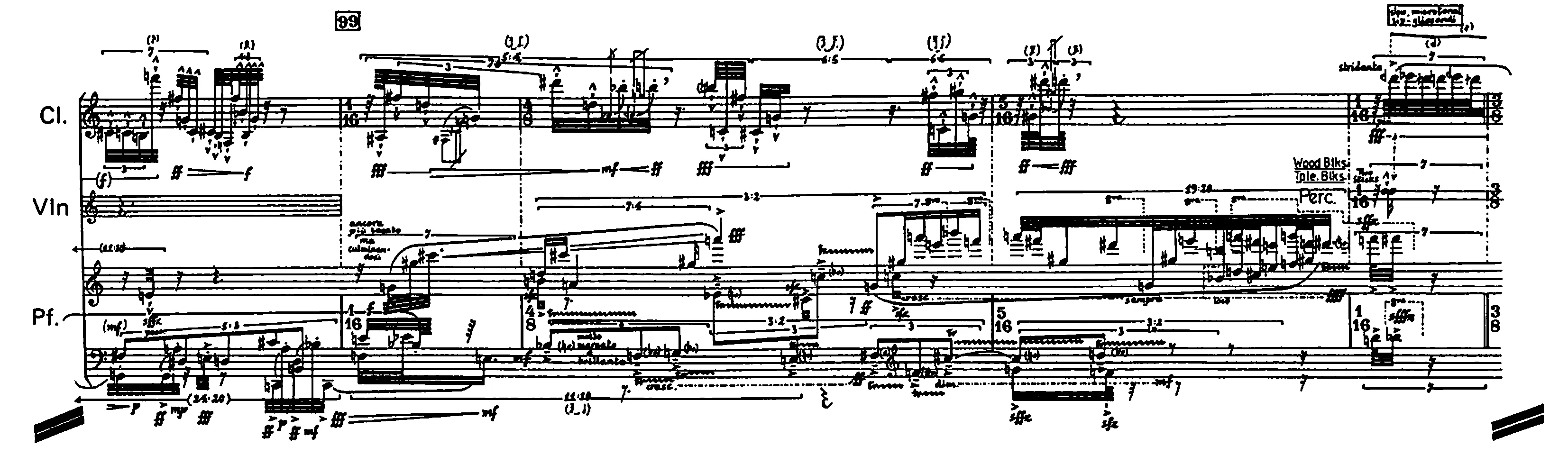

路易吉·諾諾(Luigi Nono)在其樂隊作品《為卡洛·斯卡帕建筑的無限可能而作(A Carlo Scarpa, architetto ai suoi infiniti possibili)》(1984)中使用了1/16音的音高分級,其他作品中也有,例如《普羅米修斯(Prometeo)》,細微至極幾乎無法察覺。被微分的八度定義了這部作品的聲音世界,令人聯想到賈欽托·謝爾西的管弦樂作品,盡管這些作品只限制至1/4音。精確地發出這些1/16音的音高,就如同想要精準感知它們一樣困難。然而,若將這種微分音的使用看作純粹的音色作曲則太目光短淺,極度精細的音高分級剝奪了演奏者和聽眾的方向感——人們想要找到一個立足點,卻什么都無法得到。而這恰恰就是諾諾的意圖,他總譜上的標注也暗示了這點,例如:“cercandosi(探索)/cercando il suono(尋找聲音)/ogni volta variandolo(每次換一個)”(見作品《遙遠未來的鄉愁(La lontananza nostalgica utopica futura)》,見例5)。

例5.路易吉·諾諾《為卡洛·斯卡帕建筑的無限可能而作》(1984),開始處

在伊阿尼斯·澤納基斯(Iannis Xenakis)的室內樂作品《塔蘭(Thallein)》(1984)中,聽眾同樣無法捕捉到任何和聲結構。最開始的和弦的確用1/4音記譜,然而,每個單獨的音符并不是持續穩定的,而是通過在總譜上圖形化記譜的脈沖式滑音進行波動,這使得和聲狀態不斷地變化。在這里,不連續的音高僅僅是整個結構的起始點,而不是一種和聲知覺。(見例6)(51)在這種情況下,值得一提的是許多方法都與音高有關,但在如此大的密度下,就不再有直接的和聲感。在利蓋蒂1960年代的樂隊作品中《大氣》(Atmosphères)和《遠方》(Lontano),其中音高結構到音色的轉變被主題化可以發現這一點,同樣在電子音樂、某些擴展的演奏技術(比如單簧管的復音)或者計算機作曲中也存在。

例6.伊阿尼斯·澤納基斯《塔蘭》(1984),開始處

克勞斯·胡貝爾(Klaus Huber)從1980年代末到他最新的歌劇《黑土(Schwaezerde)》,堅持使用與十二音的二分制不同的音高系統(52)見克勞斯·胡貝爾(Klaus Huber)《接近與疏離,之于三重奏》(N?he und Distanz. Zum Streichtrio‘Des Dichters Pflug’),出自克勞斯·胡貝爾《耕種的時間·著作與對話》(Die Umgepflügte Zeit.Schriften und Gespr?che),麥克思·尼菲勒(Max Nyffeler)編(= MusikTexte版第六冊)(K?ln: MusikTexte出版社, 1999年)。,他在弦樂四重奏《看!這些人(Ecce Homines)》(1998)中使用了基于1/3音與3/4音的音階。盡管胡貝爾公開了他的音階源于阿拉伯,但他的音樂里沒有任何民族色彩或異域風情的痕跡,相反,聽眾面對的仿佛是莫扎特的G小調弦樂五重奏。由此,胡貝爾不僅制造了兩種截然不同的音樂風格的相互碰撞,同時也使兩種音高系統發生碰撞。(見例7)

例7.克勞斯·胡貝爾《看!這些人》(1998),26頁

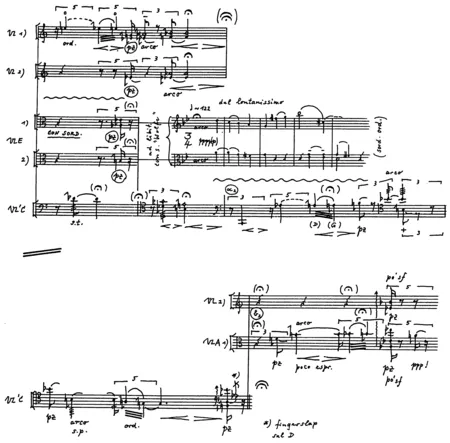

馬蒂亞斯·施巴靈格(Mathias Spahlinger)在作品《迷失路徑(verlorener weg)》(1999/2000)中使用的微分音和弦,可以發現不同于任何強制使用或自然創作的系統,因為它們更像是一種特定音樂過程的結果:它們是被作為脈沖性的垂直截點,從分層次的滑音中過濾出來的。這種本質上很機械的技術顯示了建構主義的嚴謹是如何以一種迷人的方式,可以巧妙避免被精準識別,進而產生結果的。(見例8)

它使用的方法既嚴密,同時又不很嚴密:它有一定的非藝術性、客觀主義的性質。盡管如此,它還是基于一個自由的選擇:為何是這個節拍而不是其他的?自由與自動化的矛盾結合,以及幾乎所有新音樂的負擔,再一次被帶入聽眾的意識中。

例8.馬蒂亞斯·施巴靈格《迷失路徑》(1999/2000),44—49小節

讓我們回到關于聲音世界的問題:與頻譜派形成對比的是,施巴靈格也創造了不同參數間概念上及經驗上的關系。人們聽到單個線條中產生的和弦序列,同時創造了一個特殊的聲音世界,音色與和聲形成一種互相融合的體驗。舉個《音色旋律(Klangfarbenmelodie)》的例子,勛伯格肯定無法想象,但這個例子依然遵循了他的初衷。“在如此一個領域,誰敢要求理論?”(53)阿諾爾德·勛伯格(Arnold Sch?nberg)《和聲理論》(London: Faber出版社1978年):第422頁。