基于一體化修復設備的府河底泥原位修復技術

霍興陽,楊 星,張家興,孫紅林,宋絢臻,李九智

(華北地質勘查局五一九大隊,河北 保定071000)

0 引言

府河是白洋淀尤其是西部淀區主要污染來源,府河水質狀況直接關系白洋淀水質安全。府河下游河段底泥淤積嚴重,底泥持續釋放污染物,導致府河下游水質較差,為改善府河水質,需要對府河河道底泥進行治理。項目工程范圍內,有光纜橫穿府河河道,位于河底,為保護現狀河道下光纜安全,避免清淤開挖造成光纜破損。在現狀管線位置上下游各20 m范圍內,禁止使用機械設備,避免破損光纜,故對于污染底泥采用原位生態的修復方式進行治理。

1 底泥原位生態修復技術

1.1 技術介紹

底泥原位生態修復是一個綜合系統工程,其原理在于恢復河流的原有生態系統,通過人工輔助建立生態環境,誘導土著微生物回歸,通過生物的生長與代謝分解轉換污染物質,當原生動物相繼生成,污染物質會持續降解,原有的微生態環境逐步恢復[1-2]。通過向目標水體及底泥交界處投加經過篩選和馴化可降解污染物的微生物菌劑降解底泥中污染物,強化微生物對底泥中污染物的分解消納作用,促進了底泥有機物的降解及氮磷元素的固定,以達到改善水體及底泥生境,降低污染物濃度的目的[3-4]。本項目采用一體化修復設備來實現底泥原位生態修復的目的。

1.2 一體化修復設備介紹

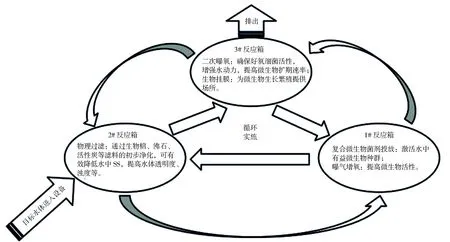

針對府河底泥原位生態修復項目,自主研發出一體化集成設備,該設備是集過濾、曝氣增氧、生物菌劑投加和生物掛膜等功能于一體化的調控設備。通過物理過濾(砂石、活性炭、沸石)、曝氣增氧、復合微生物菌劑投放(光合細菌、乳酸菌、酵母等)和生物掛膜等多種工藝的組合利用,能夠實現對污染水域水體和底泥的原位修復(圖1),改善微生物種群結構,完善微觀生態系統,優化水生態環境,從根本上解決水體污染問題[5]。本裝置實現局部水域的水體循環,實現對水體的過濾、增氧;對底泥的活化、改良,改善微生物棲息環境,完善微觀生態系統。

圖1 一體化設備原理

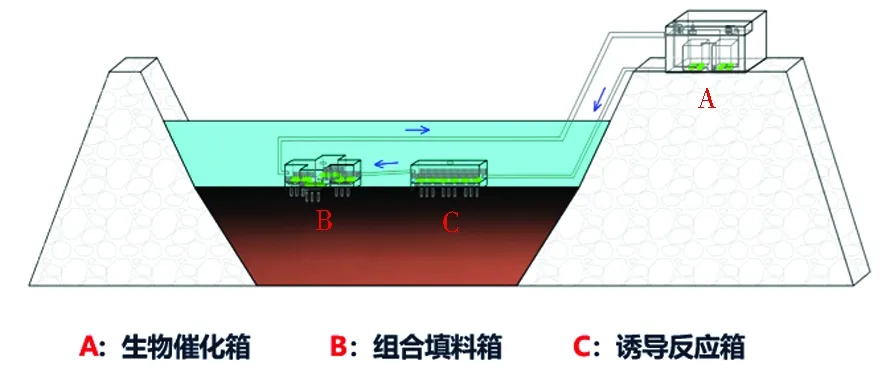

一體化修復裝置為組合式設備,每套設備由3種子裝置組成,分別為生物催化箱、組合填料箱和誘導反應箱。可根據河道形態、流域大小等實際情況隨時調整各個子裝置的大小、形狀、數量等,便于拆卸,靈活性高。

一體化修復設備的核心為微生物修復。微生物修復技術的關鍵在于如何保障和增強微生物的修復效率[6]。調節底泥機理:好氧時以芽孢桿菌、硝化細菌等好氧型活菌為主,對底泥進行改良,將難分解的大分子物質分解成可利用的小分子物質,產生多種有機酸、酶、生理活性等物質及其他多種容易被利用的養分,抑制有害菌、病原菌等有害微生物的的生長繁殖;厭氧時以光合細菌、乳酸菌、酵母菌等厭氧菌為主,能夠分解大分子有機物,去除水體中的氨、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質[7]。其過程以酶促反應為基礎,通過土著微生物體內產生的具有催化功能的特殊蛋白質作為催化劑,凈化污水、分解底泥、消除惡臭,在修復中期通過實驗室篩選出土著微生物中的高效有益菌群,進行特定的擴繁、調控,從而迅速提高污染水體中的有益土著微生物的濃度,在短期內提高污染物的降解速率[8]。

2 一體化設備應用及結果分析

2.1 一體化設備應用

考慮到府河上游來水量大,軍用光纜段底泥實行區域治理,首先在沿著水流的方向上將試驗段河道一分為二,河道中央采用帆布圍擋將河道劃分,整個帆布將治理區水域隔成相對獨立的單元,降低流速,減小流量,保證治理范圍內水體相對靜止,為后續底泥修復提供良好的環境[9]。在水流較緩的一側安裝一體化設備,其安裝示意如圖2所示,現場設備照片如圖3所示。

圖2 一體化設備安裝示意

圖3 一體化設備現場

2.2 設備應用結果分析

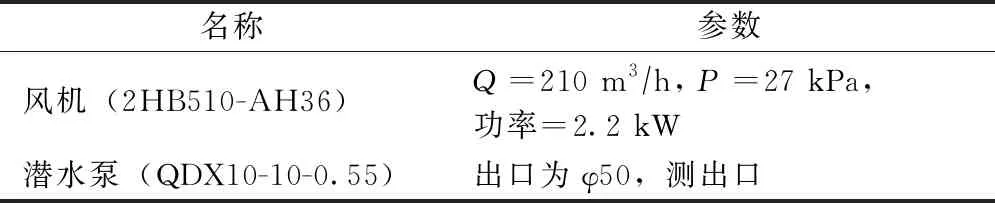

府河光纜試驗段位于河北省保定市安新縣安州斷面處,試驗段長約30 m,水面寬度平均為30 m,水深約3 m。針對此試驗段水面、水質等參數,一體化修復設備采用一組式,即生物催化箱、組合填料箱、誘導反應箱各1個。設備內部主要機電參數如表1所示。

表1 主要機電設備參數

2020年6月15日開始進場治理,至9月15日治理期結束,后期還有2年的維護期。經過3個月的圍擋分段原位治理,項目范圍內府河底泥表觀治理效果明顯改善,污染底泥層(A層)厚度基本消減滅失,底泥性狀由稀漿—軟流塑狀,黑色底泥改善為軟塑狀,黃—灰黑色底泥,效果理想。治理前后底泥對比如圖4所示。

圖4 治理前后底泥對比

治理前后底泥檢測數據如表2所示。經過本次治理,底泥中總磷由1 163 μg/g降低至748 μg/g,削減比例為35.68%;總氮由2 156 μg/g降低至891 μg/g,削減比例為58.67%;有機質由6.54%降低至1.66%,削減比例為74.62%;同時,重金屬含量也有不同程度的削減,底泥得到明顯改善。

表2 底泥治理前后數據

3 結束語

采用一體化修復設備對府河底泥進行原位生態修復取得了較好的效果。一體化修復設備可實現局部水域的水體循環,實現對水體的過濾、增氧;對底泥的活化、改良,改善微生物棲息環境,完善微觀生態系統,達到泥水共治的目的[10]。