唐代食鹽專賣制度變遷及其對經濟社會的影響

摘 要:唐代是中國古代鹽政制度發生重大轉折的歷史時期,本文立足于食鹽專賣制度的變遷,研究了從“直接專賣”制度向“就場專賣”制度的變遷過程及其對經濟社會的影響。研究發現,“就場專賣”制度與“直接專賣”制度相比,節約了制度成本、增加了財政收入、促進了商品市場發展、調整了官商關系、提高了當朝的國家治理水平。可以說“就場專賣”制度中官商分工經營治理是食鹽專賣制度的進步和成功的典范,為后世食鹽專賣制度的設計和實 施提供了范本。從制度變遷的背景來看,唐代經濟社會結構的變化致使財政收入大幅減少,財政支出驟然增加,并且供需變化、漕運完善等為食鹽專賣制度的實施提供了保障。從制度安排的內容和特點來看,第五琦實施的“直接專賣”制度具有政府全程控制食鹽流通、低買高賣和寓價于稅等特點,但是,制度覆蓋地區不全面致使邊區鹽價不穩定;劉晏實施的“就場專賣”制度在“直接專賣”制度的基礎上進行了食鹽生產、運銷、鹽務監管機構等方面的改革。與“直接專賣”制度相比,“就場專賣”制度節約了管理成本、理順了產銷關系、促進了食鹽商品市場發展、平衡了各方利益。從制度變遷帶來的經濟社會影響來看,從“直接專賣”制度到“就場專賣”制度的變遷不僅使財政收入倍增、商品經濟發展,而且培植和扶持了鹽商這一新型商業階層。因此,“就場專賣”制度是唐代食鹽專賣制度成功的典范,為后來食鹽商賣制的設計和實施提供了借鑒和參考。

關鍵詞:制度變遷;直接專賣;就場專賣;財政收入

中圖分類號:F752.8 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2022)01-0032-10

一、問題的提出

食鹽作為生活必需品,具有需求剛性和排他性,由于其生產集中、消費分散的特殊屬性,易于被人為控制,在古代,食鹽成為利潤很高的商品。食鹽自從成為一種課稅收入,或寓價于稅,或直接征稅。從春秋時期開始,政府對食鹽實施壟斷專營,鹽利從此成為國家稅收收入的重要來源。誰能夠控制資源的產權,誰就可以獲取收益。因此,對食鹽這種特殊商品的產銷設計和制度安排,宏觀上關乎國家的經濟發展和社會穩定,微觀上關系到工商業的發展、民眾的幸福和政府的效率。

從變遷歷程上看,中國歷朝歷代實施的食鹽制度歸納起來有無稅制、征稅制、專賣制和商賣制。歷代財政制度的變革,都受當時經濟社會發展水平、政治局勢和財政狀況的影響。從春秋時期管仲開啟民產官銷食鹽專賣起,食鹽這種資源就開始為當朝政府所控制和壟斷。到西漢時期,鹽鐵專賣對鹽的產、運、銷實現了完全控制。學者將管仲、桑弘羊和唐代第五琦實施的食鹽專賣制度歸納為“直接專賣”,也就是說,政府基本控制了食鹽的各個流通環節。唐代是中國古代食鹽專賣制度發生重大變遷的轉折期,在制度上實現了由“直接專賣”為主向以“就場專賣”為主的過渡。

在鹽政改革史的研究中,食鹽專賣問題始終是一個熱點問題。中國現有關于鹽業問題的研究中,食鹽專賣問題一直為學界所關注,圍繞這一熱點問題,學者從不同角度出發,展開深入、廣泛的討論。有關唐代食鹽專賣實施的原因,陳衍德和楊權[1]認為,食鹽專賣制是唐政府干預經濟的必然要求,而直接原因是“安史之亂”后的財政危機促使政府開辟農業稅以外的稅源,實施一種讓地方難于插手的財政辦法,從而專賣制應運而生。傅舉有[2]也認為,食鹽專賣的直接原因是“安史之亂”后的財政危機。齊濤[3]認為,均田制破壞后,傳統的稅賦制度失去了基礎,課稅無著是導致唐代實施食鹽專賣制度的重要原因之一。有關食鹽專賣制度的變遷,陳衍德[4]指出,因海、池、井鹽的生產特點,政府控制程度、專賣價格不盡一致,乾元元年,分別實施民制、官收、官銷,官制、官銷,民制、官收、官銷等不同的專賣辦法。劉晏改革后,海鹽實施民制、官收、商運、商銷,調整專賣機構,創立巡院,輔以常平鹽。劉慧[5]認為,劉晏鹽法下,政府與商人的合作實際上是一次產權的重新劃分和財富的重新分配,這次改革造成了商人獲得產權劃分和財富分配的機會,加速了封建階層的分裂和財富占有的兩極分化。陳衍德[6]對廣德二年、永泰元年、大歷十四年海鹽的收入進行了具體分析,并推算了全國鹽利總數,從專賣收入看,食鹽是首屈一指的商品,大大超過酒、茶等專賣品,曾一度占唐代財政總收入的一半。同時,陳衍德對鹽池的鹽利進行了統計,認為兩池鹽利以元和時最高,這些研究為本文進一步研究唐代食鹽專賣制度的變遷及經濟社會影響提供了扎實的文獻基礎。本文將在前人研究的基礎上,從制度的成本收益角度,分析食鹽專賣制度從“直接專賣”到“就場專賣”的變遷和對經濟社會發展的影響。

二、食鹽專賣制度實施的邏輯背景

中國古代食鹽的生產、分配、交換從春科時期開始就被貼上了“專賣”的標簽。食鹽的無稅無管時期從隋代開始,“隋文帝既平江表,天下大同,身先儉約,以事府帑”[7],“通鹽池鹽井與百姓共之”[8],讓百姓制鹽,從隋文帝開皇三年廢鹽制到唐景云末年,“期間共歷時128年,概無鹽稅”[9]。唐代對食鹽的征稅制從唐玄宗開元十年起到肅宗乾元年止,實施了三十多年。唐建立初期,幾乎整個國家的財政收入都來自以勞役為補充的直接稅制——租庸調制。到唐高宗、武后時期,政府開支日漸龐大,賦稅收入日趨緊張,對食鹽征稅開始提上政府議事日程。從一些零散記載 “置灶煮鹽,一分入官,二分入百姓家”[10]中可以看出,唐代初始已有鹽稅。天寶十四年“安史之亂”爆發,給當時的唐代社會帶來了一系列深刻的變化,專賣制取代鹽稅制就是在這樣的契機下發生的。

(一)經濟社會結構變化引發財政危機

1.財政收入大幅減少

首先,稅基大量流失,主要表現為課戶的減少和課口的銳減。唐初國家的財政收入繳納的方式主要是以均田制為基礎的租庸調制,此時鹽利占比較小。開元以前均田制實施得較好,唐高宗、武后時期,豪強勢力趁機兼并土地的現象越來越普遍,導致土地集中在少數地主手中,大量小農土地被兼并,課戶流失,不課戶數量激增,隨著永業田持續增長,百姓享受不到均田待遇,只能選擇逃亡,課戶越來越少,征稅的基礎大量流失,給唐初期建立在均田制基礎上以丁、口為稅基的租庸調制帶來稅基瓦解的威脅。就一般賦稅而言,征稅單位為課口,全部賦稅由戶主繳納。據梁方仲統計,唐天寶十四年,全國戶數為8 914 709,人口數為52 919 309,其中,課口數僅有8 208 321,課口數僅占總口數的15.5%[11];“五年間,課口減少了大約522萬”[12]。納稅課口的銳減,直接導致了國家財政收入的急劇減少。

其次,戰亂給北方地區經濟社會造成的破壞和人口南遷等因素,進一步加劇財政危機。歷時七年多的“安史之亂”使經濟發展基礎遭到極大破壞,整個北方經濟社會陷入極度混亂,“天寶季歲,羯胡亂華,海內波搖,兆庶云擾,版圖隳於避地,賦法壤於奉軍”[13],人口遷徙流亡、土地大片荒蕪、水利嚴重破壞、交通運輸不暢、物價異常波動、城市商業蕭條。同時,“南北方地區勞動力和土地之間的相對價格發生變化,也促使中原由豪族社會向平民社會轉化”[14]。這場變亂也成為大唐王朝從鼎盛走向衰落的轉折點。“安史之亂”后,大唐陷入藩鎮割據,舊有的社會結構被打破,財政征收基礎幾乎完全被洗牌,以江南地區為發展根基的新經濟要素開始出現,為了暫時緩解財政壓力,食鹽專賣制度就應運而生了。

2.財政支出驟然增加

首先,管理機構膨脹和官員俸祿的提高,致使國庫日常支出規模越來越大。唐政府的財政支出主要為官員俸祿支出、軍費支出、皇族開支和基礎建設等支出。根據記載,唐代前期封建政府官員日益增加的速度是過去歷代王朝中最快的,貞觀初年,僅有省內官600余員,開元二十五年,增加到2 620余員,上升了4倍有余。內外文武品官,顯慶二年為13 465員,開元二十五年達18 800余員[15]。而且,在唐代前期,除官員人數急劇上升外,官員俸祿也在不斷增加,以俸料錢為例,一品官乾封元年為11貫,開元二十四年為31貫,增加近3倍[15]。大致來說,高級官員俸錢一般均增加了近3倍,中級官員增加2倍左右,低級官員增加近1倍,平均增加值約為228%。官員人數與俸祿的大量增加,引發了財政支出的快速增加,再加上放任管制,支出規模幾乎達到了難以控制的境地。在管理機構的膨脹和俸祿增加的同時,皇族人員的奢侈浪費,也成為唐中葉財政支出的沉重包袱,給本來就岌岌可危的財政加重負擔。

其次,“安史之亂”耗盡國家儲備物資,戰時財政支出不斷加大。“安史之亂”初期,北方大量物資受損,“兩京陷沒,民物耗弊,天下蕭然”[16]。戰亂爆發后,楊國忠以“無為賊守”[17]要求焚燒了左藏大盈庫。至德元載(756年),“緣邊之備猶在,諸牧有馬,每州有糧,肅宗得以為資”北方的國庫糧食基本上為了供給和賞賜將士,耗費殆盡。史載“關輔及朔方、河隴四十余郡,河北三十余郡,每郡官倉粟多者百萬石,少不減五十萬石,給充行官祿,暨天寶末無不磬矣”[10]。 同時,這一時期,由于雇傭兵制逐漸取代府兵制,與社會生產相脫節的職業軍事集團也在迅速發展,其軍費支出與日俱增,史稱:“兵興,權臣增領諸使,月給厚俸,比開元制祿數倍”[16]。軍費支出比開元前邊地軍費增加了六倍多,這必然造成“營田及地租不足以供軍”[14]。“時大兵后,京師米斗千錢,禁膳不兼時,甸農穗以輸”[18]。財政支出不僅要不斷地補充物資供應,還要為戰爭加大支出和補償,致使財政支出規模達到了唐代以來的頂峰。

(二)征稅條件的變化使得食鹽專賣制度更易實施

1.供需變化為食鹽專賣制度的實施奠定了物質基礎

鹽產區拓展、食鹽產量增加、制鹽技術提高促使唐代中后期鹽業經濟的繁榮發展。

隋唐代由于人口集中在關中地區,財政多依賴于鹽池,池鹽產地多分布在唐屬河東、關內和隴右諸道,即今山西、陜西、內蒙古、寧夏、甘肅、青海和新疆等省份。河北、河南等地也有少量鹽池分布。據史料記載的河東鹽池,“有池五,總曰兩池”“池東西四十里,南北七里”“貞觀中,唐太宗親至鹽池觀覽盛景,幅員百里,澄澈萬頃”[16-19-20]。盛唐時,朝廷自兩池“歲得鹽萬斛,以供京師”[16]。兩池產量,在唐后半期也有所提高,據各期鹽利與鹽價記載推算,“大歷末,兩池鹽產量約47萬石,元和中保守估算也在50—80萬石之間”[21]。這說明食鹽的產區拓展、產量足以供給基本的需求,隨著生活穩定,飲食結構發生變化,百姓對食鹽需求量增加,為食鹽專賣制度的實施提供了生產和銷售的物質基礎。另外,得益于“皇家不賦,百三十年”[20]的寬松制度,唐代制鹽技術大幅提高。以池鹽的制鹽技術為例,中唐以前鹽池開墾的情況:“旱理其埤,水營其高。五夫為塍,塍有渠;十井為溝,溝有路;桌之為畦,釃為門。漬以渾流,灌以殊源”[22]。一旦開閘泄鹵,就會出現“雪野霜地,積如連山”[23]的壯景。食鹽供給和需求的大幅提高為食鹽專賣制度的實施創造了條件。

2.漕運的修復完善為食鹽專賣制度的實施提供了保障

隋代利用天然自西向東的河流和舊有河道,開鑿了南自余杭、北到涿州(北京),貫通南北的人工大運河,把海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系連接溝通起來,長達5 000華里,成為南北交通的大動脈,但經隋末戰亂,部分河道崩塌淤塞,長久失修。劉晏擔任漕事時,上書主持重新修浚運河,訓練漕卒,把原來“州縣取富人督漕鞔”改為“以官船漕”[18],恢復了“每歲運谷或至百萬斛”[24]的數額,而且“無斗升沉覆”[24]。史載:“晏始以鹽利為漕傭,自江淮至渭橋,率十萬斛傭七千緡。補綱吏督之,不發丁男,不勞郡縣,蓋自古未之有也”[25]。食鹽專賣與漕運運輸管理合為一體,既增加了東南漕運的經濟保障,又推動了鹽法改革順利實施。“安史之亂”后,“軍國大計,仰于江淮”“賦出于天下,江南居十九”[26]。可以說,漕運的修復為食鹽專賣制度的實施提供了強有力的保障。

三、“直接專賣”制度安排的內容和主要特點

(一)制度內容

乾元元年(758年),第五琦出任鹽鐵轉運使,開始實施“直接專賣”制度。《唐會要》中對第五琦所實施的食鹽專賣制度是這樣描述的:“就山海井灶收榷其鹽,官置吏出糶。其舊業戶并浮人愿為業者,免其雜傜,隸鹽鐵使,盜煮私市罪有差。除租庸外,無得橫賦”[27]。第五琦的“直接專賣”制度設計安排如下:

在生產流通環節,食鹽生產采取“亭戶”制度。

由于海鹽、池鹽、井鹽的生產具有不同的特點,在其流通設計上,略有不同。唐代的海鹽需要經過煎煮程序,生產成本高,且產地也比較分散。王溥[28]在《五代會要》中如是描述:“末鹽(海鹽)煎煉、搬運費用,倍于顆鹽(池鹽)”。海鹽的生產者是亭戶。“應管煎鹽戶及鹽商,并諸監院停(亭)場官吏所由等,前后制敕,除兩稅外,不許差役追擾”。亭戶生產的鹽,一部分以鹽的實物形式納稅,另一部分由政府強制收購,所以,亭戶有自己的經濟活動。“直接專賣”制度下海鹽的生產流通流程為:民制、官收、官運、官銷[3]。

池鹽為曬制而成,生產成本低,產地也相對集中,比較容易管理。據載:“擊鼓崤洛,封尸燕趙……調發之費,仰于有司……遂收鹽鐵之算……畫野標禁,西籠解梁……乃完廥倉……終歲所入,二百千萬……先皇帝……籍二郡之版六百,隸于司池”[20]。“安史之亂”后,為供軍需,實施專賣,整飭設施,組織生產。將安邑、解縣編戶六百定為生產池鹽之戶,隸屬兩池鹽務機構。池鹽的生產者是池戶,池戶在壕籬圈定之范圍內從事生產,受到嚴密的監管。“兩池禁棘峻阻,不通人行,四面各置場門弓射,分劈鹽池地分居住,并在棘圍里面,更不別有差遣,只令巡護鹽池”[29]。從池鹽生產狀況看,池戶沒有自己的經濟活動,完全掌控在政府手中,也就是官制、官收、官運、官銷,全鏈條完全官控。

井鹽的生產比海鹽和池鹽的工序復雜,要經過鑿井、汲鹵,成本最高。井鹽的生產者是灶戶,其生產過程獨立進行,其產銷鏈類似海鹽的民制、官收、官運、官銷。無論是海鹽、池鹽還是井鹽,“直接專賣”制度下鹽的產銷形式都是官收、官運和官銷。

在政府監管方面,設立“監院”為食鹽專賣管理機構;政府收購食鹽后對其加價出售。

在食鹽流通管理的制度安排上,鹽戶基本上都由鹽鐵使進行管理,鹽鐵使在鹽產地設置管理機構鹽院(監院),負責食鹽的收榷與出糶,訂立食鹽專賣價格,管理機構統一收購鹽成品,一般加價十倍,以每斗110文[21]左右價格出賣。

(二)基本特點

“直接專賣”制度下,鹽的流通全程由政府控制,短期取得了高額財政收入,制度特點為:

1.政府控制食鹽流通全過程

一般的課稅只在商品銷售環節征收,而食鹽的專賣則覆蓋了商品流通的全過程。“直接專賣”制度中所謂的直接,就是政府控制生產、收購、運輸分銷和銷售流通環節,沒有民營商家的參與,通過監院來控制食鹽流通的全部過程,政府對食鹽的產、供、銷具有絕對控制權。這樣的制度安排下,鹽利收入就從賦稅當中脫離出來,與酒、茶等收入成為了財政收入的一部分。

2.低買高賣,政府獲取高額的財政收入

政府將鹽戶所生產的鹽低價收購,再高價賣給消費者。“天寶、至德年間,鹽每斗10文錢”[29]。政府收購鹽戶產鹽的統購價格是每斗10文,后來盡榷天下,斗加時價百錢而出之,即賣給普通消費者的專賣價格是每斗110文,毛利是100文。“秦準天下,鹽都收一百文”[30]。也就是每一斗鹽,政府收購以后一次轉手銷售,就可以收入100文,未扣除流通成本的毛利率高達1 000%。這個利潤絕對是暴利,時間短、收效快。第五琦創立的“直接專賣”制度的目的很明確,即短期內迅速增加財政收入,以應付巨額軍費開支,解決財政危機。因此,從某種程度上來講,“直接專賣”制度屬于戰時經濟制度,是臨時的,不能長久實施。

3.寓價于稅,隱形征收讓民眾更易接受

“直接專賣”制度不同于租庸調制等顯性的直接征稅,而是通過間接形式,讓百姓感覺賦稅沒有被加征,但實際上,卻增加了政府的財政收入,長時期以來的財政危機得到了一定的緩解。因此,從增加財政收入緩解財政危機的角度上來說,第五琦的改革取得了很大成功。

4. 地區覆蓋不全面致使邊區鹽價不穩定

(三)局限性

“直接專賣”制度的局限性體現為地區覆蓋不全面致使邊區鹽價不穩定。僅在山海井灶近利之地設置監院,收鹽糶鹽,非產區和邊遠地區鹽的銷售如何進行管理與運作卻很不明確,僅靠產區設置監院實在難以監督純銷區和邊遠地區的官銷,對于一些零售業務,還需借助和依靠商販之力。所以110文的價格,僅指官鹽賣出價,在偏遠地區,銷售到百姓手中則應高于110文。當時戰亂未息,不少鹽運必經之地“奪攘奸宄。窟穴囊橐”[27],全部食鹽由政府運達諸州的確做不到。而且私市的范圍和概念也不夠清晰,如何判定其為私市而加以治罪,很難有充分的界定依據。所以,《舊唐書·劉晏傳》中稱:“至德初,為國用不足,令第五琦于諸道榷鹽以助軍用。及晏代其任,法益精密”[27]。

四、“就場專賣”制度安排的內容和主要特點

(一)制度內容

永春元年(755年),鹽鐵使一分為二,唐政府把全國劃分為兩大財政區域,稱為“東區”和“西區”,第五琦掌管西區(北方與四川),劉晏主持東區(南方)。在763年,劉晏主持東區財政期間,開始了食鹽專賣改革工作,創立了巡院機構,并開創了民制、官收、商運、商銷的食鹽專賣制度。“自兵起,流庸未復,稅賦不足供費,鹽鐵使劉晏以為國民所急而稅之,則國足用”[16],史稱食鹽“就場專賣”制度。“就場專賣”制度的創立,標志著中國古代食鹽專賣制度的成熟。“就場專賣”制度設計和安排在“直接專賣”制度的基礎上進行了改革,內容安排涉及生產、運銷、征收鹽利、鹽務行政機構等方面,并首創了“常平鹽”[27]。

在生產流通環節,“就場專賣”制度繼承了之前“直接專賣”制度下的“亭戶” 制度[18],仍由“亭戶制鹽”,由“鹽官收鹽”,即民制、官收。與“直接專賣”制度相比,劉晏重視對亭戶制鹽技術的指導并保障生產資料的供給,以促使再生產順利進行。每年從財政支出中留出榷利作鹽本,根據不同地區鹽場的地理環境和條件,派專業人員對當地的亭戶進行生產技術指導,提高了鹽的生產效率,同時提高了基本產量。

食鹽運銷方面,用商人經營代替政府機構實施銷售。史載:“出鹽產因舊監置吏、亭戶糶商人,縱其所之”[16]。在離產區較近的交通便利之地,設置規模較大的鹽場,負責食鹽的收納、儲存、中轉和分銷,鹽監從亭戶收鹽,將鹽稅加入鹽價后,再加價轉售給商人;商人在繳價領鹽后,即可自由運銷,所過州縣不再征稅,商人自行定價銷售給消費者,理順了食鹽在城鄉的流通,即商運、商銷。

在政府監管方面,“就場專賣”制度設置了專門的政府管理機構,稱“巡院”[24]。巡院設置在海鹽銷區之外的交通要地,在管轄區共設置了13個巡院,巡院的主要職能為防止私鹽,下設“場”為銷鹽機構,還負責傳遞商情信息,以便政府及時掌握食鹽市場供需情況。劉晏在“江嶺間去鹽鄉遠者”[24]的邊遠地區,設“常平鹽”,由官府設倉儲鹽,在鹽缺價漲時降價賣出,使“官收厚利人不知貴” [16],以豐補歉,調劑余缺,即“豐則貴取,饑則賤與,率諸州米常儲三百萬斛”。“每商人不至”“則減價以糶民”[16],這樣既解決了偏遠地區百姓“淡食”的困難,管控了鹽價,還可以帶來一定的財政收入。

(二)基本特點

1.食鹽購銷流程不是全程政府控制

“就場專賣”制度食鹽購銷流程不是全程政府控制,而是由第三方商家承銷,政府只掌管采購環節,批發和零售特許給商人去做,即民制(管控)、官收、商運、商銷,解決了很多“直接專賣”制度下官運官銷過程中出現的問題。

2.“養民為先”經濟思想增加了財政收入

“就場專賣”制度將征收鹽利環節放歸市場,以達到擴大流通范圍和增加流通數量的目的。這期間的鹽利主要靠東南海鹽產銷,“就場專賣”制度還給商人許多優待和寬松的條件,在交易的兌換上增加納絹代錢等方式。租稅上,劉晏主張“因民所急而稅之,則國用足”[29],實施征稅制以增加稅收收入。劉晏將食鹽專賣置于國家宏觀經濟調控的總體規劃中,從“戶口滋多,則賦稅自廣”[24]角度出發,充分考慮到休養生息發展民生和保護商業涵養稅源的重要性,不但使商品經濟得到了復蘇,還使國家增加了財政收入。史評其:“理財以愛民為先,諸道各置知院官,每旬月,具州縣雨雪豐歉之狀白使司,豐則貴糴,歉則賤糶,或以谷物雜貨供官用,及于豐處賣之”[24]。“因平準法,翰山海,排商賈,制萬物低昂,常操天下贏貲,以佐軍興”[18],無需苛政斂民也保證了軍費的供給,能夠實現這些,源于“就場專賣”征收的鹽利“歲得錢百余萬緡”的“羨余相補”[18],“就場專賣”制度發展了管仲的予取之術、調劑了民食、穩定了物價、發展了生產、安定了民生、保護了稅源,為財政收入增加打下了堅實的基礎。

3.精簡鹽務監管機構,提高市場治理能力

在鹽業的政府監管方面,“就場專賣”制度采取了一系列措施精簡鹽務機構,在鹽場裁并鹽官,“出鹽鄉因舊監置吏亭戶”[18],創立“巡院”并加強對私人販鹽的監管,以此維持市場秩序。在選人用人方面,識人善用,重視賢能之人;原鹵淡產稀之地,責令停產或由各監管理。由于所建“諸道巡院,皆募疾足,置驛相望,四方貨殖低昂及它利害,雖甚遠,不數日即知,是能權萬貨重輕,使天下無甚貴賤而物常平,自言如見錢流地上”[18]。“食貨輕重之權,悉制在掌握”,至此“國家獲利而天下無甚貴賤之憂”[24]。通過精簡監管機構控制物價、調節供需平衡、賑濟災荒,在促進國家經濟發展中起到了積極作用。

4.漕運和食鹽專賣相互促進共同發展

隋末唐初由于河道年久失修,“各地貨物全恃水運,水道運輸不便,則貨物流通亦難”[31]。“至劉晏,造運船,教漕卒”[24],“就場專賣”制度下,政府將運河運輸和鹽鐵專賣結合起來,“劉晏始以鹽利為傭”[17],把部分鹽利直接用于漕運,使財政制度改革與漕運的經營管理相輔相成。一方面,通過鹽利補充運河運營支出和船隊的日常開支;另一方面,通過運河的修繕和通暢,節約了食鹽的運輸成本,“晏始以鹽利為漕傭,自江淮至渭橋,率十萬斛傭七千緡,補綱吏督之”[32],事實也證明這種做法非常有效。

5.鼓勵批發零售,激發市場活力

劉晏的鹽法制度改革采取與商分利的形式,充分發揮批發和零售這兩種商業手段的作用,重視市場體系和市場制度的建設,這是對傳統商業制度的一次變革。在中國古代,歷代封建政府基本上都采取重農抑商的制度,工商業者的地位十分低下。從事商業活動的商人在法律上低人一等,也不能享受普通人所擁有的政治權利。實施“就場專賣”這種間接的專賣制度,鹽商從事食鹽零售業務的權利得到政府的允許和制度的支持。商品銷售者的地位得到提高,這不僅擴大了食鹽銷售渠道,而且有力地促進了商品經濟的發展,給唐代及以后朝代的商品經濟逐步走向繁榮奠定了基礎。

五、從“直接專賣”到“就場專賣”的變遷和發展

諾斯[33]認為,制度的創立、變更及隨著時間變化而被打破的方式就是制度變遷,也就是一種效率更高的制度對另一種制度的替代過程,表現為制度由非均衡到新的均衡狀態的變化。提出“政治規則決定經濟規則,同時經濟利益結構也會對政治結構產生影響”。制度變遷、契約及經濟績效等關鍵性問題,都取決于通過契約的設置在多大程度上降低制度成本而得以實施。通過與“直接專賣”制度的比較,“就場專賣”制度節約了管理成本、增加了財政收入、促進了商品市場發展、調整了官商關系、提高了當朝的國家治理水平。

(一)通過控制生產環節達到管理產銷的目的,節約了管理成本

食鹽專賣制度下的支出主要為鹽戶的生產費用和運銷管理成本,“就場專賣”制度下,從生產到消費整個鏈條上的各個環節,分別由官、商經營管理,基于食鹽集中生產、分散消費的特點,政府只需控制生產環節就可以控制全過程,并征收鹽榷;“直接專賣”制度下,由政府控制所有的產銷環節,自然要付出較高的管理成本。同時,“就場專賣”制度改革了食鹽專賣管理機構,重用人才,提高了政府管理鹽業發展的能力。從前述分析得知,唐代的財政支出中有很大一部分支出是承擔了政府機構的管理運行成本,制度實施成本降低了,經營效率就提高了。“就場專賣”制度設計在選人用人方面知人善任;整頓鹽場,精簡機構、裁并鹽官,對食鹽專賣管理機構較第五琦時期“鹽吏多則州縣擾”采取了“出鹽鄉因舊監置吏亭戶”[29],精簡鹽監,各司其職。“晏所辟用,皆新進銳敏,盡當時之選。趣督倚辦,故能成功”[18]。會管理的人加上效率高的行政運行體系,促進了鹽業的發展。

(二)理順產銷關系,增加鹽利

從全程官營到引入商賣,實現了商品流通模式的進步。兩個制度以鹽專賣擴大收入的邏輯有所不同,“直接專賣”制度下,政府通過控制所有環節對鹽戶控制,強制收購,對鹽價全面管控,特殊時期通過對消費者加價擴大鹽利,鹽利均歸政府所有,但是由于官營產生的銷量和價格問題,財政收入并未達到預期的增加效果。而“就場專賣”制度則理順流通關系、擴大了生產規模和銷量,搞活了鹽業市場,形式上是官商共營,實際上財政收入增加效果明顯。劉晏主政初年,鹽利歲入不過六十萬緡,史載:“大歷末,通計一歲征賦所入總一千二百萬貫,而鹽利且過半”“循其法,也能富國”[27]。

(三)改革鹽業價值鏈管理,促進食鹽商品市場發展

食鹽的產、供、銷形成一條市場價值鏈,政府對不同環節開展計劃、協調、監督和控制,“直接專賣”制度下,各環節成本由政府承擔,價值鏈主體的收益極度穩定,鹽價管理高度集中,在供需不平衡的情況下,鹽價畸高,對鹽業市場產生沖擊和影響。“就場專賣”制度改變了價值鏈主體的收益,采取官商分利,政府協調的方式,劉晏借重商人,并非完全放棄官營商業穩定市場價格、調劑物資余缺的職能。他考慮到商人貪圖利潤,趨易避難,對于那些離鹽產地較遠、交通不便的偏僻地區,因運費高,不愿運鹽去,即使運一點鹽去,也是奇貨可居,高抬售價,為此他實施了常平鹽舉措,調節供需。常平鹽的儲備,穩定了食鹽的銷售價格,同時也增加了財政收入,實現了“官獲其利,而民不乏鹽”[34]。除了常平鹽,劉晏在交通要道設置了數量較多的鹽倉,例如,“吳越揚楚,鹽廩至數千,積鹽二萬石”[16],江淮產鹽區是主要的食鹽產地,每年糶商以外,尚有積余之鹽,劉晏命人多建倉庫,以便將場鹽盡數收買,使杜漏私之弊,同時將大量食鹽收起來,儲以備用,使無缺鹽之虞。雖然食鹽由商運商銷,但有了分布如此之廣、存量如此之多的食鹽做底本,自然就不怕商人高抬價格、擾亂市場了。常平鹽和數千鹽廩,一定范圍內的、官運官銷,是對“就場專賣”下商運、商銷的有益補充。

(四)收益的重新分配體現了利益主體博弈均衡

從博弈的角度,“就場專賣”制度是政府、鹽商和消費者之間利益平衡的選擇。

“直接專賣”制度下,政府的成本(GCz)包括收購成本(GC1)、行政成本(GC2)、運銷成本(GC3)和管理成本(GC4),即GCz=GC1+GC2+GC3+GC4,其中, GC1=P0×Q0,P0、Q0分別為政府從鹽戶收購鹽的價格。“直接專賣”制度下,政府的收益(假設沒有尋租行為)如下:總收入為GRz=Pz×Qz,其中,Pz為鹽的價格=政府定價(銷售給消費者),Qz為銷量。鹽利為GRz-GC1。

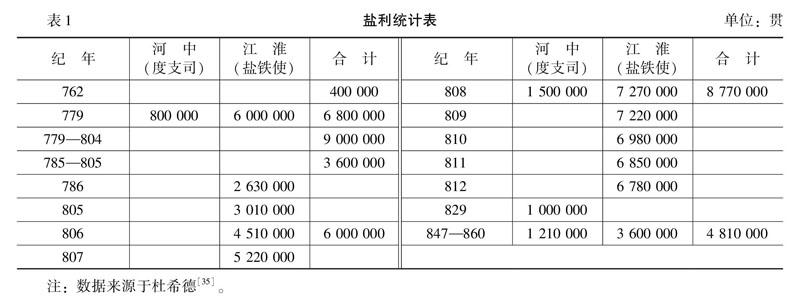

“就場專賣”制度下,政府的成本(GCj)包括收購成本(GC1)、行政成本(GC2)和管理成本(GC4),即GCj=GC1+GC2+GC4,收益(假設沒有尋租行為)如下:總收入為GR1=P1×Q1, P1為鹽的首道批發價格,即政府定價(批發給鹽商),Q1為批發給鹽商的數量,鹽利為GR1-GC1;鹽商的成本包括:商品成本為MC=MP1(收購鹽成本)+MO(其他成本),MP1=P1×Q1。“就場專賣”制度下,收入為MR=Pj×Qj,Pj為鹽的最終售價,Qj為銷售給消費者的數量。無論哪種制度下,消費者的成本就是購買鹽的支出,收益就是鹽,只是在不同的制度安排下購買的價格不同。成本方面,政府官銷的成本大于商銷成本,其實就是通過商銷把部分成本轉嫁給鹽商;收入方面,涉及鹽的價格和銷量,從史料描述可以推斷出“就場專賣”制度下鹽利大于“直接專賣”制度下的鹽利,據此推斷出,政府的財政收入也是商銷模式下的收入大于官銷模式下的收入,選擇收入大,成本小的制度,是政府的理性選擇。對于鹽商,“直接專賣”制度下無利可圖,而“就場專賣”制度下,只要有利可圖就值得做。對于消費者是沒有多少選擇的自由度,因為食鹽是生活必需品。從表1可以看出,商銷模式,也就是因此,“就場專賣”制度是博弈各方最好的選擇。

“就場專賣”制度的實施穩定了官鹽市場,控制了私鹽的濫觴。史書載:“自淮北置巡院十三,曰揚州、陳許、汴州、廬壽、白沙、淮西、甬橋、浙西、宋州、泗州、嶺南、兗鄆、鄭滑,捕私鹽者,奸盜為之衰息”[16]。這樣,“場私”既清,“運私”又緝,兩頭相互配備,販私鹽之風自然會平靜下來,公鹽的暢銷就能得到保證。吳慧對“就場專賣”對私鹽管控成績是如此評價的:“劉晏布置緝私有方,在這方面設置專門的機構,謂之巡院。糶鹽于商人,任其所止,就便運銷,發揮市場的調節作用,尚沒有后世那樣的‘引界’之分。但是對場灶的漏私、商人的夾私,亦未嘗不設法查緝”[34]。鹽、場、倉、院,從產地到銷地、從上到下,劉晏通過一整套精干的機構,有效地領導他的食鹽專賣工作。生產、收購、儲存、中轉、招商、出糶、緝私,一環扣一環,真為“法益嚴密”[34],輕重得宜。

六、制度變遷對唐代經濟社會的影響

(一)鹽利倍增,商品經濟發展

“就場專賣”制度的實施,促使鹽業生產力得到了提高,鹽利迅速增長。“就場專賣”制度實施之前,唐財政中的鹽利:“天下之賦,居其太半”“兩池鹽萬石,劍南鹽井之利歲八千余貫”。 “兩池鹽利歲收,百五十余萬緡”[16-17]。按天寶至德間鹽價每斗十文,三萬石可折合三千貫,加上劍南之利八千余貫,僅有一萬一千余貫。“就場專賣”制度實施后,鹽利迅速增加,《資治通鑒》記載:“始江淮鹽利不過四十萬緡,季年乃六百余萬緡;由是國用充足,而民不困弊”[24]。762年,第五琦施政時期的鹽利僅為四十萬貫,而到了劉晏施政時期,鹽利最高達九百萬貫,增長了二十幾倍,漲幅驚人。從表1可以看出,全國的總鹽利在“就場專賣”制度實施以后,一直呈現出比較穩定的上升趨勢,在全國范圍內實施的首年比762年增長了16倍,估計在其推進實施的二十多年里,鹽利達到了頂峰。劉晏被處死后,官府把鹽價不斷的加倍,“江淮豪賈射利,時或倍之,官收不能過半,民始怨矣”[16]。鹽價暴漲帶來了財政收入的激增,但同時也引發了一系列社會隱患。820年前后,鹽制積弊已到了一定程度。822年主張恢復“就場專賣”制度。從表1也可以看出,鹽利在波動后又恢復了較穩定的狀態。總體上,可以說自專賣制實施后,鹽利在唐代財政中一直占據主要地位。

表2為兩池地區專賣收入、鹽價和產量的對照分析,從表2可以看出,“安史之亂”以后,總體趨勢上,池鹽產量較平穩,專賣價格成倍增長,專賣食鹽的收入也增加了。

“就場專賣”制度不僅充分發揮了批發和零售兩種商業手段的作用,而且將商銷充分引入到流通領域,使商人從事食鹽零售業務合法化。有了合法的地位以后,商人們從事商業活動的積極性極大提高,不僅疏通了食鹽銷售渠道。

同時,“就場專賣”的實施為水運提供了財力保障,“天寶中,開運渠以通渭水,因使諸舟各揭其郡名,陳其本土所產寶貨諸奇物于袱上”“船中皆有米……萬丈綾,如是者凡數十郡,唐時貨物聚于京邸者,多半借漕船之便,而兼為此舉,頗有內國博覽會之意”[31]。鹽利保障漕運開通,加大了城際之間,乃至與鄰國的貿易,以鹽業繁榮的揚州為例,其“以鹽政及漕運之關系,加以運河開通,扼南北交通之咽喉,為其時之一大商業都會,俗好商賈,不事農業,以是大食、波斯、胡人之流寓此間者集聚”[31]。“珠寶互市”“多富商大賈”“富甲天下”“蓋州、瓜州均成為繁榮之商業都市”[26]。等都描繪出恢復漕運和鹽鐵專賣后,唐代商業的繁榮景象。

(二)鹽商階層不斷壯大,培植和扶持了新型商業階層

“就場專賣”制度的實施,不僅對唐代的財政、經濟、政治體制產生了較大影響,同時也催生和壯大了新的商業階層,即鹽商。鹽商逐步開始成為唐后期經濟結構中的重要階層。由于專賣制不同于完全的商賣制,經營鹽需要一定資格,那么鹽商就在這個過程中,成為了一種特權階層,其身份地位與所獲利潤遠遠大于其他商人。“直接專賣”制度實施的是官運官銷,鹽商的經營權被剝奪,地位也受到影響。但從“就場專賣”制度以后,鹽商就名正言順地成為社會的重要階層。為保障政府有效、穩定地控制鹽業,唐政府對鹽商加強了控制,專賣制和商品市場發展并行,使其漸漸地成為了壟斷的商業階層。鹽商階層的出現,有力地推動了唐代商品經濟的發展,標志著中國古代傳統的重農輕商的思想開始發生變化。

為了發揮商人的經營積極性,劉晏對之有所照顧和優待,但也有控制和防范,食鹽專賣制度實施后,鹽商列入鹽籍,由鹽鐵使管理,“鹽民田園籍于縣,而令不得以縣民治之”[16]。“終劉晏之世,鹽不乏,價不高,商人亦不甚橫”[34]。“鹽商婦,多金帛,不事田農與蠶績。……問爾因何得如此?婿作鹽商十五年,不屬州縣屬天子。每年鹽利入宮時,少入官家多入私。官家利薄私家厚,鹽鐵尚書遠不知”[36]。唐詩把鹽商之婦生活的舒適奢侈描述得淋漓盡致。

在國家調控為主的前提下,適度地放開鹽業貿易,實施管大、放小的以商銷為特色的“就場專賣”制度,與當時商品經濟發展的趨勢是相適應的。這一制度的實施并沒有單純地強調國家來全面干預食鹽的產、運、銷,而是一種國家管理為主、商人補充為輔的制度,這種制度讓“有形的手”充分發揮了宏觀調控職能,仍然保證了國家管控的效應,實現了財政收入增長和工商業發展并進的目的,對于維護唐政權統一,加強中央政府集權起到了很大積極作用。從歷史對劉晏的評價中可以看出,“就場專賣”的實施取得了一定的成效,《新唐書》中贊劉晏:“因平準法,翰山海,排商賈,制萬物低昂,常操天下贏貲,以佐軍興。雖拏兵數十年,斂不及民而用度足”[18]。王夫之[37]稱劉晏“能變以濟國用,民無橫取無藝之苦”。

七、小 結

食鹽專賣制度,歷代言者評價不一:主經濟干預者力稱其善;主經濟放任者力斥其非。其實任何一種事物,任何制度都不是盡善盡美的,都有利有弊,食鹽專賣制度也是如此。食鹽專賣制度在不同條件下加以不同的應用,可得到不同的結果。制度決定著一個國家的經濟增長和社會發展,制度變遷原因之一就是相對節約成本,提高了經濟效益。

將制度變遷理論運用于歷史研究過程中,經濟和政治的影響因素也很重要,唐代食鹽專賣制度的設計和實施到底在客觀上是利多還是弊多,需要與當時政權性質、經濟條件、社會發展狀況密切結合才能進行考量,一般來說,如果政權當時掌握在新興階級或進步階層手里,政治上比較開明,“取之于民,用之于民”,能夠“政清而取之薄,管榷亦無害于民”。“政苛而取之重。而又寄其權于地方,莫能管攝,則其厲民必更甚”[38]。也就是說,把征收于民的財政收入用于國家的統一公共公益民生事業,同時又注重對政府管理機構的行政管理和節約開支,就是制度的進步。從這個角度考慮,“就場專賣”制度通過管理安排和措施的改良,節約了制度運行和管理的成本,提高了經濟的效益,最終實現國富民安,商業繁榮,是一個成功的典范。

參考文獻:

[1]陳衍德,楊權.唐代鹽政[M].西安:三秦出版社,1990.51.

[2]傅舉有.唐代鹽和茶的專賣[J].史學月刊,1960,(3):14-19.

[3]齊濤.論唐代榷鹽制度[J].山東大學學報(哲學社會科學版),1989,(4):38-43.

[4]陳衍德.試論唐代食鹽專賣法的變遷[J].歷史教學,1988,(2):5-9.

[5]劉慧.劉晏鹽法下政府與商人合作的產權意義[J].晉陽學刊,2006,(4):102-104.

[6]陳衍德.唐代專賣收入初探[J].中國經濟史研究,1988,(1):30-37.

[7]魏徵,等.隋書(第3冊)[M].北京:中華書局,2011.672.

[8]杜佑.通典(第1冊)[M].北京:中華書局,1984.230,230.

[9]歐宗佑.中國鹽政小史[M].南昌:江西人民出版社,2014.25.

[10]李昉.太平廣記[M].上海:上海古籍出版社,1990.1221,1222.

[11]梁方仲.中國歷代戶口田地田賦統計[M]. 北京:中華書局,2008.132.

[12]陳明光.唐代財政史新編[M].北京:中國財政經濟出版社,1999.178.

[13]陸贄.陸宣公翰苑集(冊一)[M].上海:商務印書館,1936.20.

[14]張晉光.安史之亂對唐代經濟發展影響研究[M].北京:中國財政經濟出版社,2008.146,38.

[15]林振瀚.中國鹽政紀要(上冊)[M].上海:商務印書館,1930.14-20.

[16]歐陽修,宋祁. 新唐書[M].北京:中華書局,2013.1395-1399,1348.

[17]司馬光.資治通鑒(117冊,121冊)[M].北京:中華書局,2010.38,40-43.

[18]歐陽修等.舊唐書[M].北京:中華書局,1995.49-50.

[19]郭正中.中國鹽業史(古代編)[M].北京:人民出版社,1997. 88-89.

[20]陸贄.陸宣公翰苑集[M].上海:商務印書館,1936.20-21,10.

[21]王昶.金石萃編[M].西安:陜西人民美術出版社,1990. 207.

[22]王溥.唐會要(卷88)[M].北京:中華書局,1955.4-6.

[23]韓愈.送陸歙州詩序 [DB/OL].www.zhonghuashu.com,2005/2021.

[24]王溥.五代會要[M].北京:中華書局,1998.16-19.

[25]鞠清遠.唐代財政史[M].上海:商務印書館,民國29.57-59.

[26]王孝通.中國商業史[M].上海:上海三聯書店,2007.109,10.

[15]武曉芬.唐代鹽政研究[D].昆明:云南大學博士學位論文,2004.13-14.

[16]歐陽修,宋祁.新唐書(第5冊)[M].北京:中華書局,2013.1347,1378,1379,1379, 1378, 1379,1378,1378,1378,1379,1378,1377.

[17]司馬光.資治通鑒(第3冊)[M].北京:中華書局,2009.3118,3234,3234.

[18]歐陽修,宋祁.新唐書(第15冊)[M].北京:中華書局,2013.4794,4795,4797, 4798,4798,4798,4799,4798,4798.

[19]李吉甫.元和郡縣圖志刻本(卷6)[M].廣州:廣雅書局,1899.15.

[20]崔敖.大唐河東鹽池靈慶公神祠碑[DB/OL]. https://www.zhonghuashu.com/wiki/大唐河東鹽池靈慶公神祠碑,2020-01-21.

[21]郭正中.中國鹽業史(古代編)[M].北京:人民出版社,1997. 88,132,88.

[22]陸贄.陸宣公翰苑集(冊二)[M].上海:商務印書館,1936.21.

[23]王昶.金石萃編[M].西安:陜西人民美術出版社,1990.207.

[24]司馬光.資治通鑒(第4冊)[M].北京:中華書局,2009.3250,3250,3234,3250,3249,3250,3249,3250,3250.

[25]王溥.唐會要(第15冊) [M]. 上海:商務印書館,1936.1586.

[26]韓愈.送陸歙州詩序 [DB/OL]. https://www.zhonghuashu.com/wiki/送陸歙州詩序,2019-09-02.

[27]劉昫,等.舊唐書(第12冊)[M].北京:中華書局,1995.3517,3513,3515,3514,3519.

[28]王溥.五代會要(第4冊)[M]. 上海:商務印書館,1936.322.

[29]鞠清遠.唐代財政史[M].上海:商務印書館,1940.59,59,59,59.

[30]劉肅, 等.大唐新語 [M].上海:上海古籍出版社,2012.83.

[31]王孝通.中國商業史[M].上海:上海三聯書店,2007.109,10,10.

[32]劉昫,等.舊唐書(第6冊)[M].北京:中華書局,1995.2119.

[33]道格拉斯·C.諾斯.制度、制度變遷與經濟績效 [M]. 劉守英譯,上海:上海三聯書店出版社,1994.147.

[34]吳慧.中國鹽法史[M].北京:社會科學文獻出版社,2013.54,54,55,63.

[35]杜希德.唐代財政[M].丁俊譯,上海:中西書局,2016.57.

[36]白居易.鹽商婦[DB/OL]. www.zhonghuashu.com/wiki/鹽商婦,2020-11-04.

[37]王夫之.讀通鑒論[M].北京:中華書局,1975.692.

[38]梧題.專營制下古代鹽業的“官營”與“民營”變遷考[J].時代金融,2018,(8):291-292.

(責任編輯:巴紅靜)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2022.01.003

[引用格式]馮蕾.唐代食鹽專賣制度變遷及其對經濟社會的影響——從“直接專賣”到“就場專賣”[J].財經問題研究,2022,(1):32-41.

收稿日期:2021-11-18

作者簡介:馮 蕾(1981-),女,遼寧丹東人,博士研究生,主要從事經濟史和文化經濟研究。E-mail:fenglei0429@126.com