上跨地鐵區間環隧匝道施工穩定性控制研究

張建軍,陳 浩,韓會云,陳迪楊

(1.西咸新區絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室,陜西 西安 710000;2.華設設計集團股份有限公司,江蘇 南京 210004;3.山東軌道交通勘察設計院有限公司,山東 濟南 250101;4.山東大學 山東 濟南 250061)

0 引言

隨著我國城市地下空間的開發利用日漸發展,現有工程的施工不可避免的會對周邊結構等產生影響。越來越多的基坑工程施工影響到周邊地鐵隧道、路基、既有公路的穩定性[1-3],二者之間的相互影響問題愈加突出,已成為城市建設中急需解決的重要問題之一[4-5]。已有地鐵隧道安全性會受到臨近基坑施工的影響,這是由于基坑開挖引發周圍土體、巖體等應力卸荷,進而引起應力重分布,導致基坑與地鐵結構周邊位移場和應力場發生變化,甚至造成地鐵隧道結構產生附加應力,影響臨近地鐵隧道的安全[6]。因此,非常有必要分析基坑開挖對既有地鐵隧道的影響[7]。

針對此問題,不少專家學者已開展了大量研究[8-9],王利軍[10]和席鵬[11]等基于FLAC3D軟件建立分析模型,研究了超大深基坑開挖對臨近地鐵隧道變形影響,得到了地表沉降、地下連續墻結構變形和地鐵隧道整體變形規律等。張玉偉等[12]基于數值模擬分析了基坑降水、非對稱基坑開挖和樁基荷載施加等過程的地鐵隧道空間位移特征及結構受力特征。胡海英等[13]通過數值模擬和隧道實測手段綜合分析了基坑開挖對地鐵隧道的影響。常曼等[14]采用數值方法分析了不同基坑與地鐵隧道距離、開挖深度等因素對地鐵隧道結構的穩定性影響,同時考慮基坑開挖和降水情況,分析了不同地下水位下滲流對地鐵隧道結構的影響。

在基坑工程施工對鄰近地鐵影響控制方面,阮順良等[15]從力學原理出發,分別從基坑設計和施工兩個方面開展了基坑施工隊臨近地鐵影響控制措施的研究,并結合數值模擬驗證了控制措施的有效性。劉樹亞和歐陽蓉[16]提出了基坑施工引起臨近地鐵變形的風險控制技術以及有安全冗余的地鐵結構變形控制標準,將危害等級進行劃分并區別管理。黃兆緯等[17-18]基于土-結構相互作用模型開展數值模擬分析,提出了土體加固、分塊開挖等技術措施對地鐵隧道變形進行控制。

本研究通過對西咸新區能源金貿區起步區2期路網1期市政工程地下環隧A匝道基坑自身支護結構進行安全分析,得出基坑支護結構的強度、變形及施工引起的周邊地層變形是否滿足控制標準的要求,評價基坑支護體系的安全性。采用 MIDAS/GTS NX建立基坑-地鐵隧道三維模型,對整個施工過程中地鐵結構的變形和受力的變化過程進行研究,得出基坑施工全過程中地鐵結構的最不利變形值和受力,并根據控制標準定量判斷其安全性。

1 工程概況

1.1 地下環隧A匝道工程概況

西咸新區能源金貿區起步區2期路網1期市政工程地下環隧工程位于西咸新區絲路經濟帶能源金融貿易區2期8/9單元,主要包括地下環隧工程和綜合管廊工程。

A匝道為單向單車道,外側設2 m應急車道,結構凈寬為7 m,結構凈高約4.3~5.5 m。地下環隧A匝道上跨地鐵區間段的里程為AK0+520~AK0+591.5。地下環隧A匝道上跨地鐵能~能區間盾構隧道,分別為G-G剖面敞口段和E2-E2剖面暗埋段。

1.2 鄰近地鐵結構概況

西安地鐵16號線1期工程能源中心站-能源三路站區間下穿區域為金融一路、陜建地塊及灃涇大道,為左右并行的單洞隧道,左右線間距13.0~17.2 m,單洞寬度為6.0 m,埋深約9.1~14.54 m。

能源中心站-能源三路站區間分為明挖段及盾構段。明挖段區間采用單層4跨箱形混凝土框架結構,盾構井段采用3層3跨箱形混凝土框架結構。明挖段小里程接能源中心站,大里程接盾構區間。

2 對既有地鐵結構影響評估

按照環隧設計方案,灃涇大道北側進出口在能源一路以北的灃涇大道西側與地鐵16號線區間存在交叉。地下環隧A匝道上跨能-能區間,A匝道結構底距離左線區間隧道頂凈距約6.8 m,A匝道結構底距離右線區間隧道頂凈距約5.5 m。A匝道圍護結構底距離左線區間隧道頂凈距約3.7 m,A匝道圍護結構底距離右線區間隧道頂凈距約3.0 m。根據規范的相關條文,對本工程基坑及管線對既有地鐵結構影響等級進行劃分。地下環隧A匝道上跨能-能區間,A匝道結構底距離左線區間隧道頂凈距約6.8 m,A匝道結構底距離右線區間隧道頂凈距約5.5 m。A匝道圍護結構底距離左線區間隧道頂凈距約3.7 m,A匝道圍護結構底距離右線區間隧道頂凈距約3.0 m。各類管線遷改施工時,距離地鐵區間隧道頂最近的是DN400污水管,該埋深5.95 m,距離隧道頂約為8.9 m。

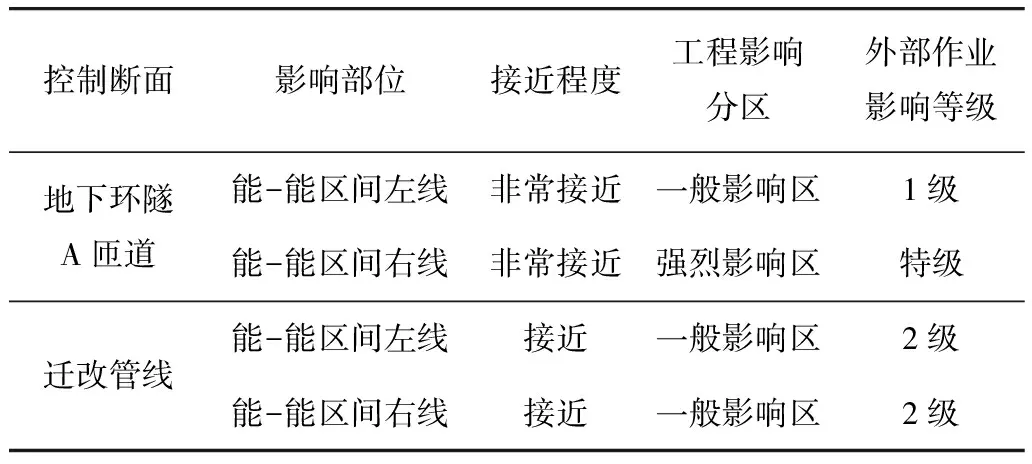

依據《城市軌道交通結構安全保護技術規范》(CJJ/T202—2013)相關條文現將西咸新區能源金貿區起步區1期路網1期市政工程地下環隧A匝道、遷改管的影響劃分如表1所示。

表1 地下環隧A匝道及周圍管線施工對鄰近地鐵結構的影響劃分

2.1 工程類比預評估研究

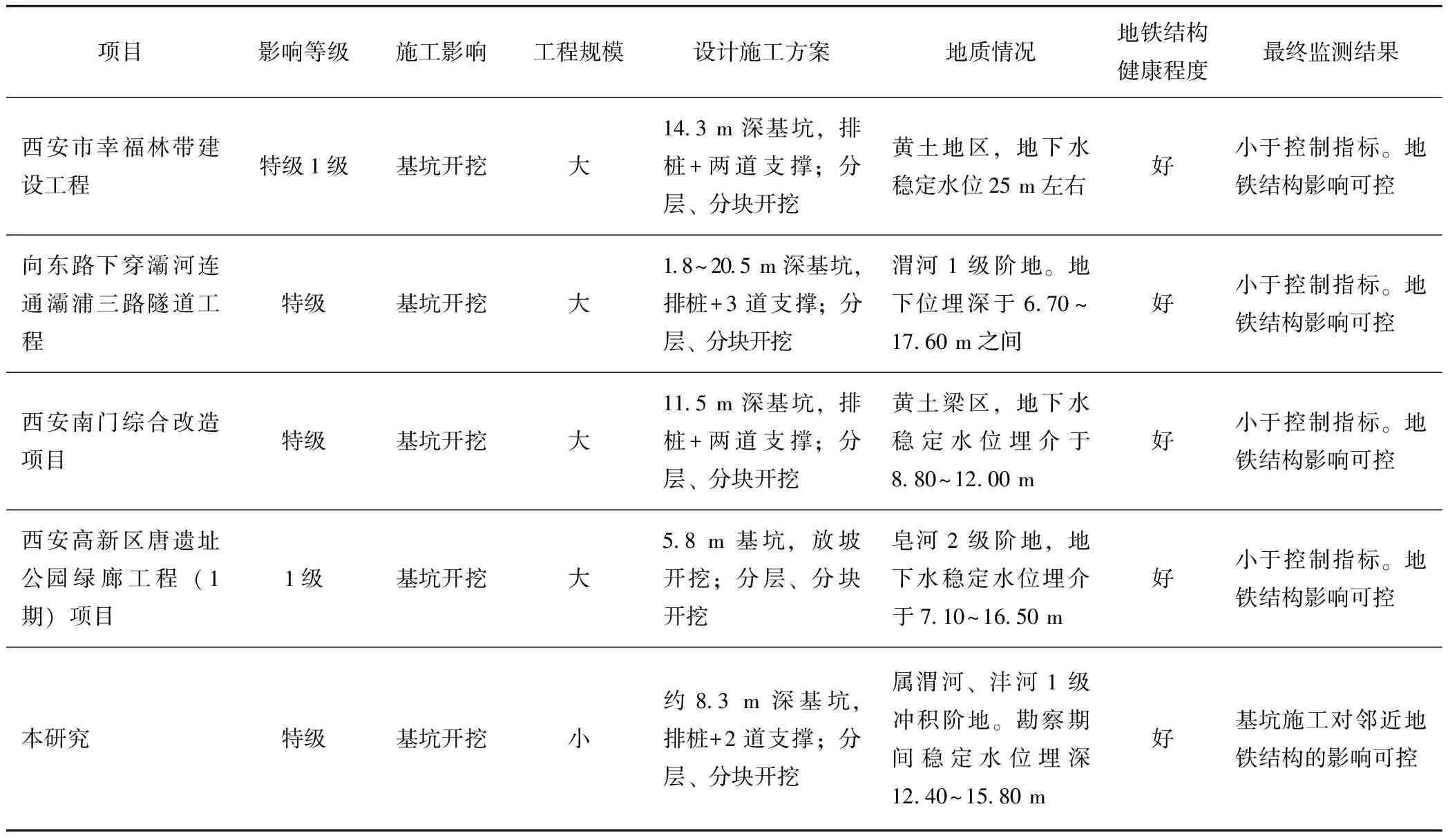

通過調研和參考類似工程項目,對比分析初步判斷西咸新區能源金貿區起步區2期路網1期市政工程地下環隧A匝道項目對地鐵結構的影響程度是否可控,并提出安全合理的評估標準。

本研究與類似工程外部條件對比如表2所示。

表2 基坑工程類比分析

地下環隧A匝道基坑工程開挖深度最大約8.3 m,屬于深基坑,按1級基坑設計指標進行設計驗算,工程所在場址地質條件均勻,未見特殊不良地質情況。A道基坑采用灌注樁+鋼支撐,圍護樁采用φ800@1 300的鉆孔灌注樁,沿基坑豎向設置2道φ609的鋼管內支撐,施工時采取分層、分塊開挖,嚴格控制地表位移,防止變形過大影響地鐵結構安全。本基坑對地鐵結構的安全影響可控。

2.2 施工過程中區間隧道抗浮計算

根據《西安地鐵16號線1期工程(灃東小鎮-能源三路)詳細勘察階段能源中心站-能源三路站區間巖土工程勘察報告》,本研究影響區域內抗浮水位取定為377.5 m,基本在地下4 m。在抗浮水位下,區間隧道上方土體均為浸水狀態(不考慮加固帶來的有利因素),土體浮重度取加權平均值,即γs=8.9 kN/m,鋼筋混凝土重度γc=25.0 kN/m,水重度γw=10.0 kN/m;盾構區間隧道上最小覆土厚度hs=5.71 m;盾構隧道外包面積A=30.17 m2;盾構斷面面積a=6.42 m2;盾構隧道外徑寬B=6.2 m。

盾構隧道抗浮驗算(縱向1 m):

主體結構自重G主=γc·a·1.0=25.0×6.42×1.0=160.5 kN。

結構上覆土重G土=hs·γs·B1·1.0=5.71×8.9×6.2×1.0=315.08 kN。

結構所受浮力F浮=γw·A·1.0=10.0×30.17×1.0=301.7 kN。

則抗浮驗算安全系數K=(G主+G土)/F浮=(160.5+315.08)/301.7=1.58。

即不考慮加固的有利因素,基坑開挖過程中,下臥地鐵隧道抗浮驗算滿足規范要求。

3 地下環隧A匝道基坑開挖影響數值模擬分析

3.1 模型建立與參數設置

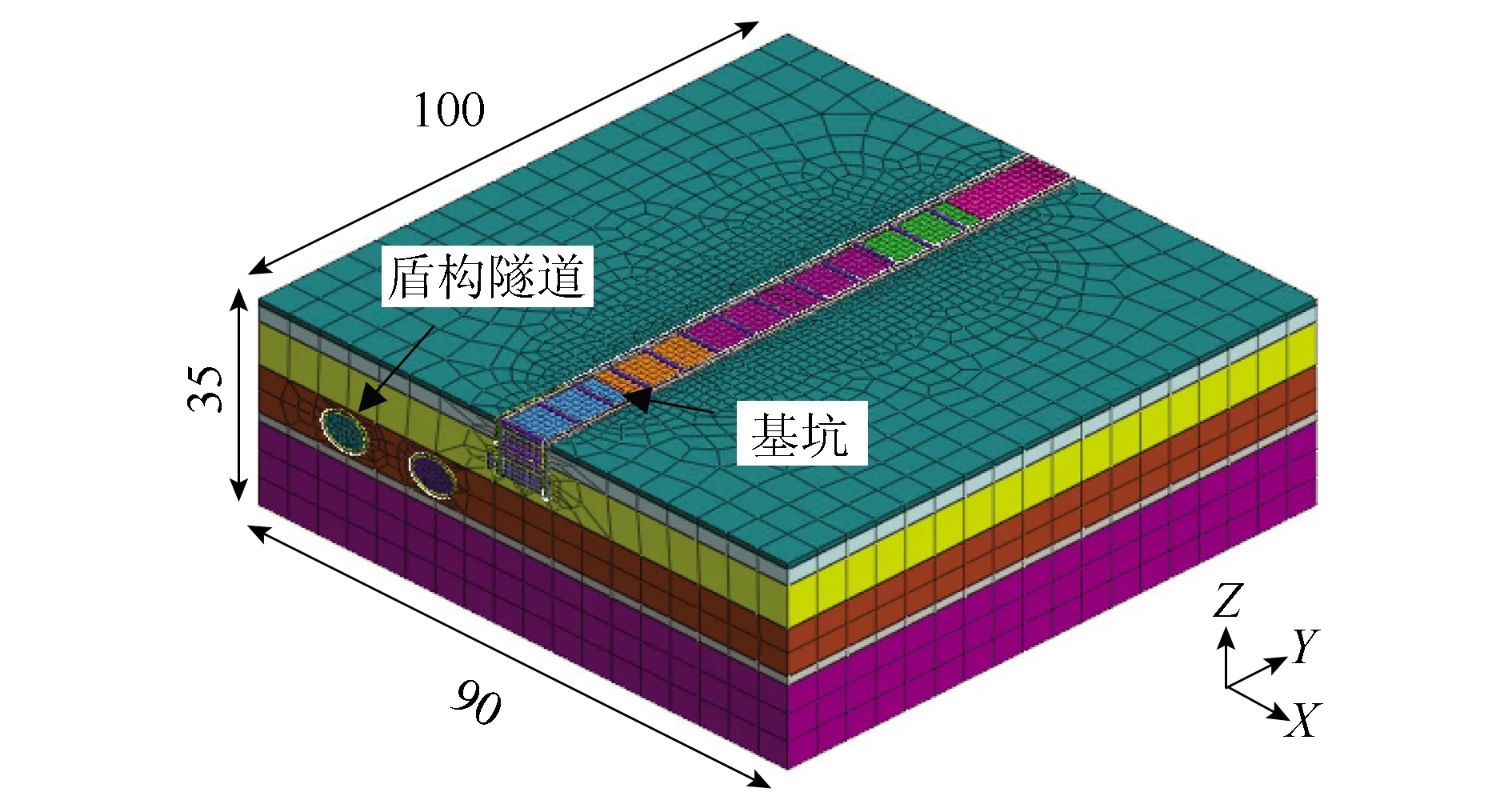

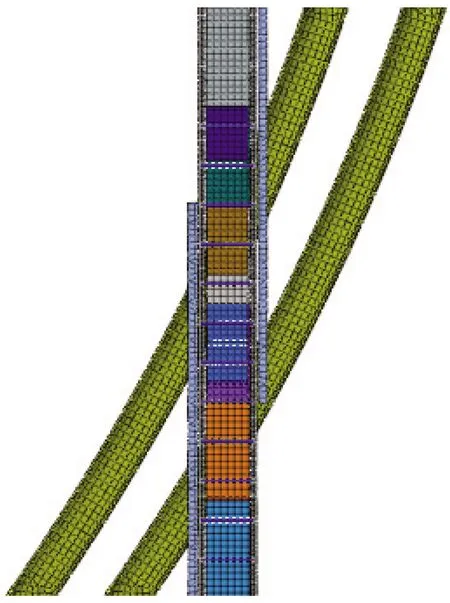

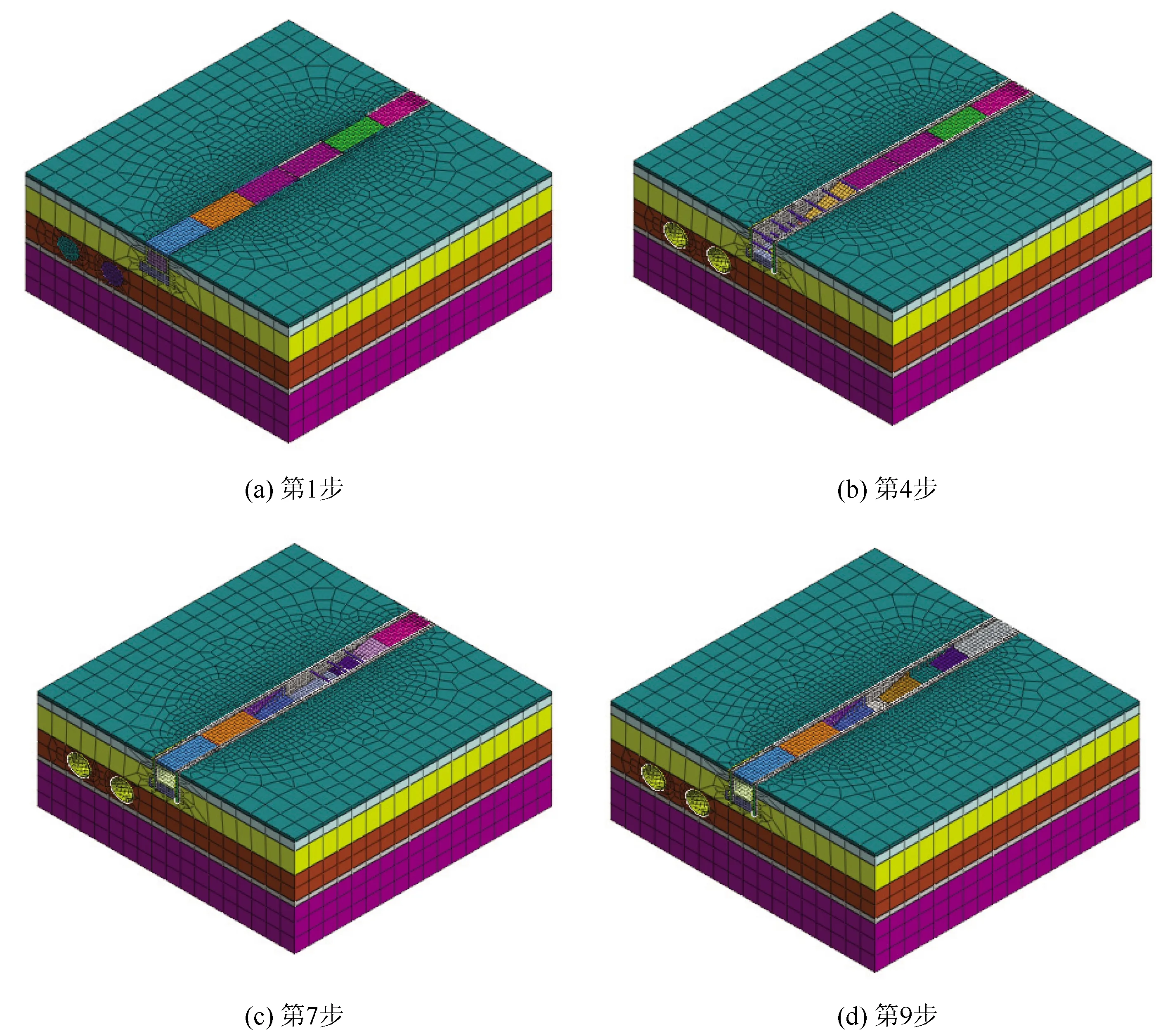

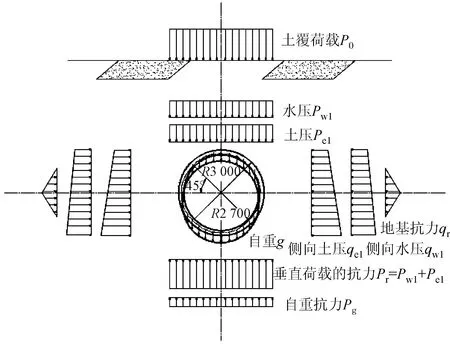

采用MIDAS/GTS NX軟件建立環隧匝道開挖施工對既有地鐵盾構隧道影響數值分析模型,如圖1所示。模型在X軸、Y軸、Z軸向的尺寸分別為90,90 和35 m,模型地層由上至下分別為素填土層、黃土狀土層、細砂層、中砂層及粉質黏土層,環隧匝道與地鐵盾構隧道相對位置關系如圖1、圖2所示。

圖1 三維有限元模型(單位:m)

圖2 環隧匝道與地鐵盾構隧道相對位置示意圖

模擬是遵循以下假設:

(1)地層、結構等均按照各向同性計算。

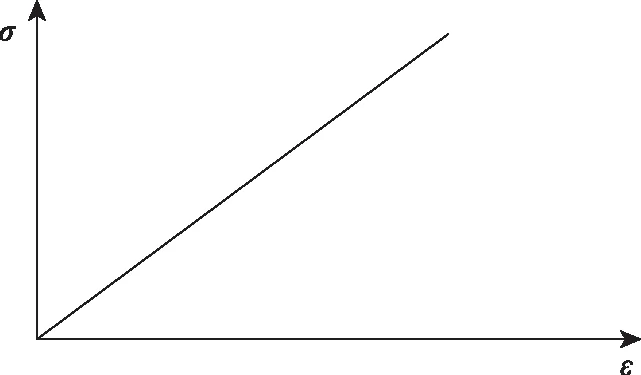

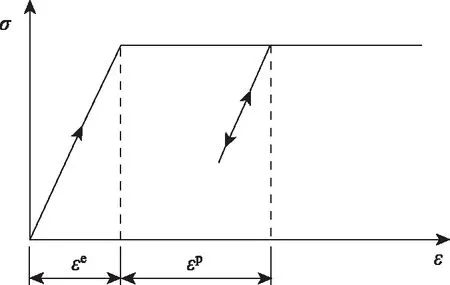

(2)巖土體本構模型采用Mohr-Coulomb彈塑性本構模型,結構體均采用線彈性本構模型,如圖3、圖4所示。

圖3 線彈性本構模型

圖4 Mohr-Coulomb彈塑性本構模型

(3)施工期間土體按不排水條件考慮,不考慮滲流和固結的影響。

(4)迭代計算方法采用Newton-Raphson法。

(5)收斂標準采用力和位移雙重收斂標準。

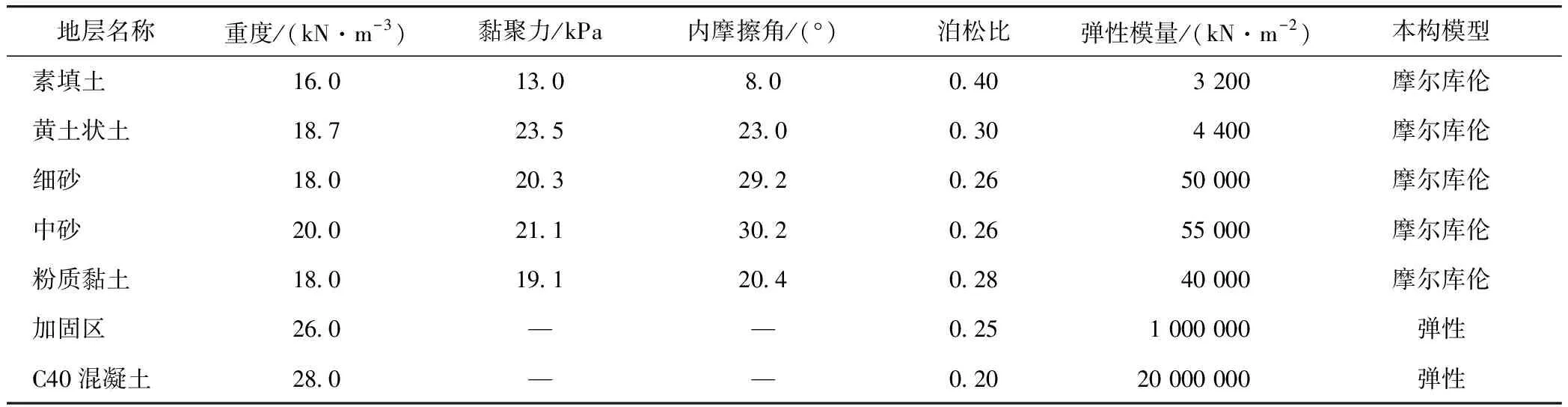

根據地勘報告確定模擬中巖土體和結構的參數,如表3所示。

表3 數值模擬參數

3.2 環隧匝道開挖施工過程模擬

地層加固并施作匝道維護樁及擋墻,分層分段開挖匝道,每段開挖15 m,并做放坡,每挖一段并施作橫支撐,開挖下一段時進行上一段的匝道襯砌施工及回填,直至開挖到設計里程,確定匝道施工完成時地鐵盾構隧道最終變形。圖5為模擬施工關鍵步驟模型。

圖5 施工過程模擬模型

3.3 結果分析

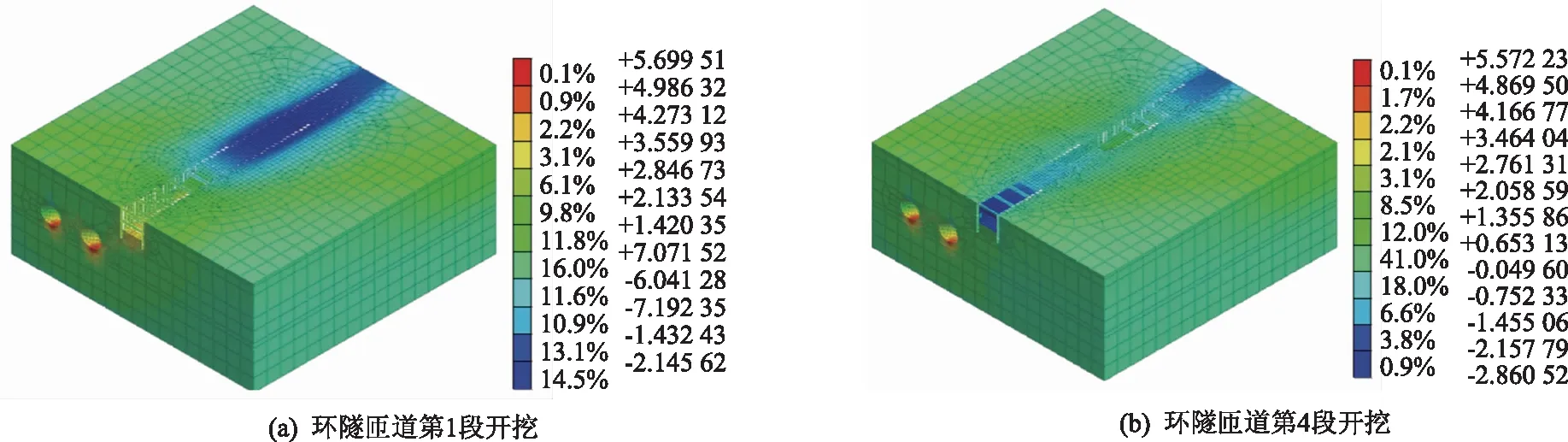

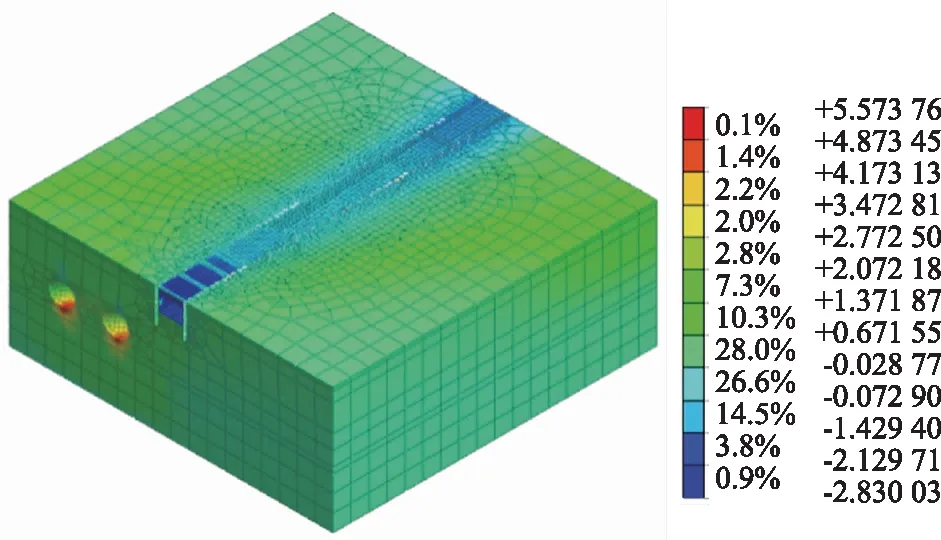

(1)地層變形分析

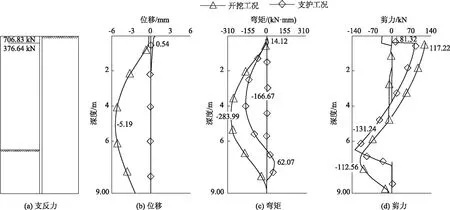

圖6為環形匝道分階段開挖地層變形云圖,圖7為環隧匝道施工完成時地層變形位移云圖。由云圖可知,在環隧匝道開挖施工過程,由于開挖卸荷,引起匝道底部一定范圍內地層產生回彈變形,主要表現為基底土體上浮。圖8為基坑開挖6.5 m支護結構變形結果,可以看出,基底處的變形、彎矩、剪力值較大。

圖6 環隧匝道分階段開挖地層位移云圖(單位:m)

圖7 環隧匝道施工完成時地層變形云圖(單位:m)

圖8 基坑支護變形曲線

(2)盾構隧道豎向位移分析

由圖9可知,當環隧匝道開挖施工至設計里程時盾構左線最大上浮約2.3 mm,右線最大上浮約2.2 mm。通過對環隧匝道開挖施工全過程模擬分析,得出開完施工期間造成的盾構隧道變形均滿足控制標準要求。

圖9 環隧匝道施工完成時地鐵盾構隧道豎向變形云圖(單位:m)

4 基坑開挖對下方地鐵襯砌結構影響分析

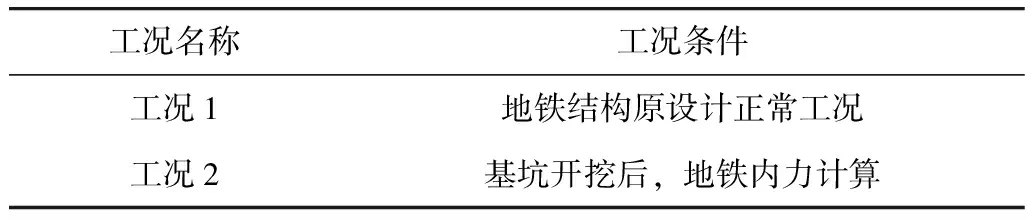

基坑開挖后,導致區間隧道頂部部分土體卸載,襯砌結構內力產生變化,應用 Midas GTS NX 有限元分析軟件,模擬施工的過程,分析隧道結構的內力變化。在分析過程中,采用“荷載-結構模型”,選用了兩種不同計算工況。

4.1 計算模型和方法

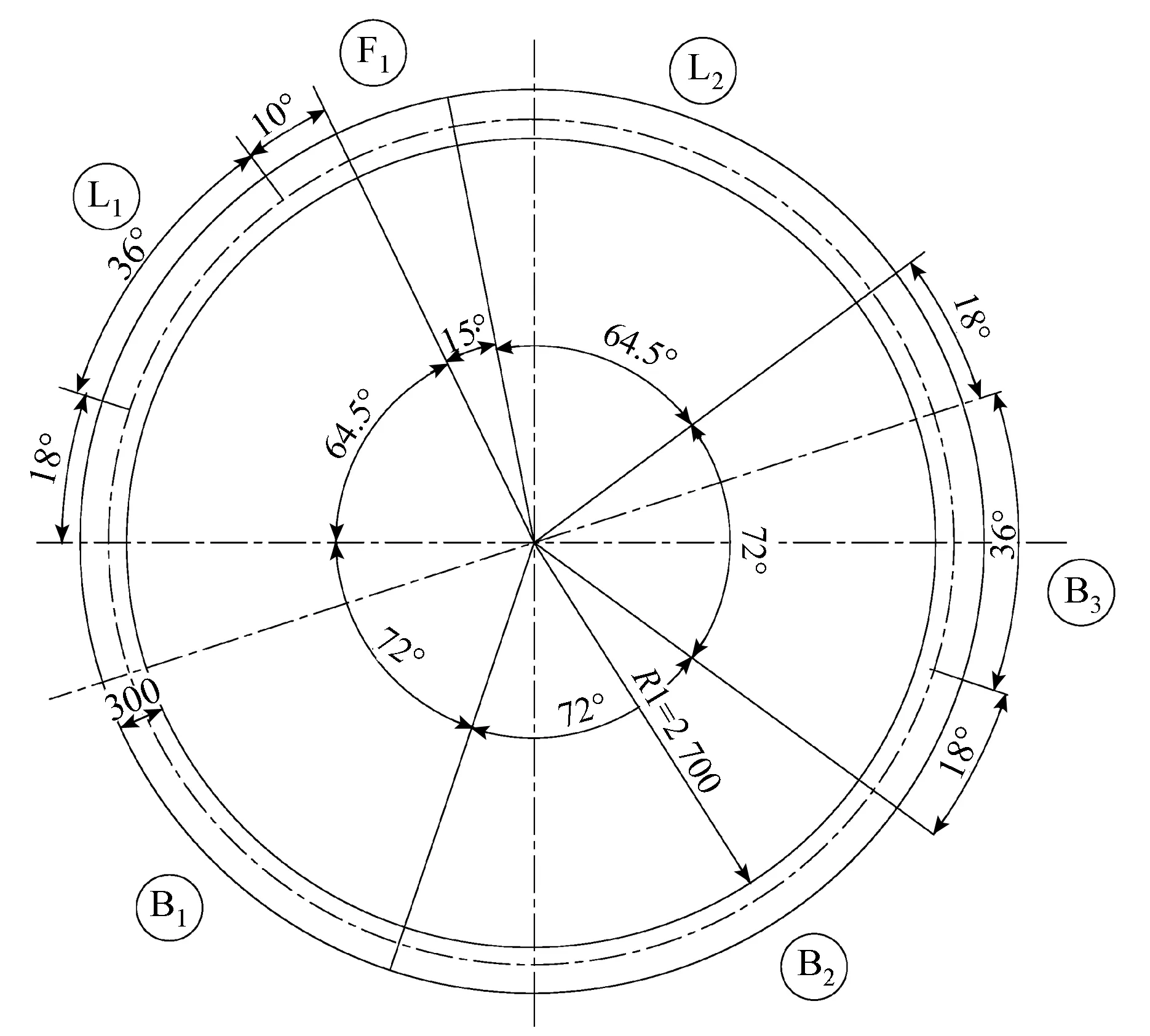

利用“荷載-結構模型”進行管片結構受力分析,采用修正慣用法進行計算,如圖10所示。通過引入圓環剛度折減系數和管片彎矩調整系數來模擬管片多接縫造成的管片剛度降低和管片錯縫拼裝的影響,參數的取值通常依據管片結構試驗和地層條件綜合確定。考慮管片接頭影響,進行剛度折減后按均質圓環進行計算;計算結果考慮管片環間錯縫拼裝效應的影響進行內力調整。結合前人研究[19-20]以及盾構隧道的設計經驗,剛度折減η=0.8,彎矩増大系數ξ=0.3。通過地層彈簧來模擬地層抗力,考慮水土壓力時采用水土分算。使用軟件計算襯砌管片的內力,根據《混凝土結構設計規范》進行配筋承載力及裂縫寬度的驗算。

圖10 盾構隧道荷載-結構模型

隧道外半徑R1=3.10 m;隧道中心半徑R2=2.925 m;隧道內半徑R3=2.75 m;管片寬度B=1.5 m;管片厚度h=0.35 m;分塊數目=6塊。封頂塊管片(F)圓心角為15°,標準塊管片3塊(分別為B1,B2,B3)圓心角均為72°。鄰接塊管片左右各1塊(分別為L1,L2)圓心角均為68.5°,縱向接頭為10處,按36°等角度布置。管片襯砌環布置見圖11。

圖11 襯砌圓環構造(單位:mm)

4.2 計算斷面與工況

計算斷面選擇的原則是“最不利原則”,即選用與位置關系最不利的斷面進行計算,同時選擇相鄰地質鉆孔中較差的鉆孔進行計算分析。擬計算工況如表4所示。

表4 計算工況

4.3 盾構結構受力分析

管片采用錯縫拼裝的平板型管片,計算模型采用梁-彈簧解析法模型,管片間采用旋轉彈簧模擬管片的徑向接頭,如圖12所示。

圖12 管片彈性支撐計算簡圖

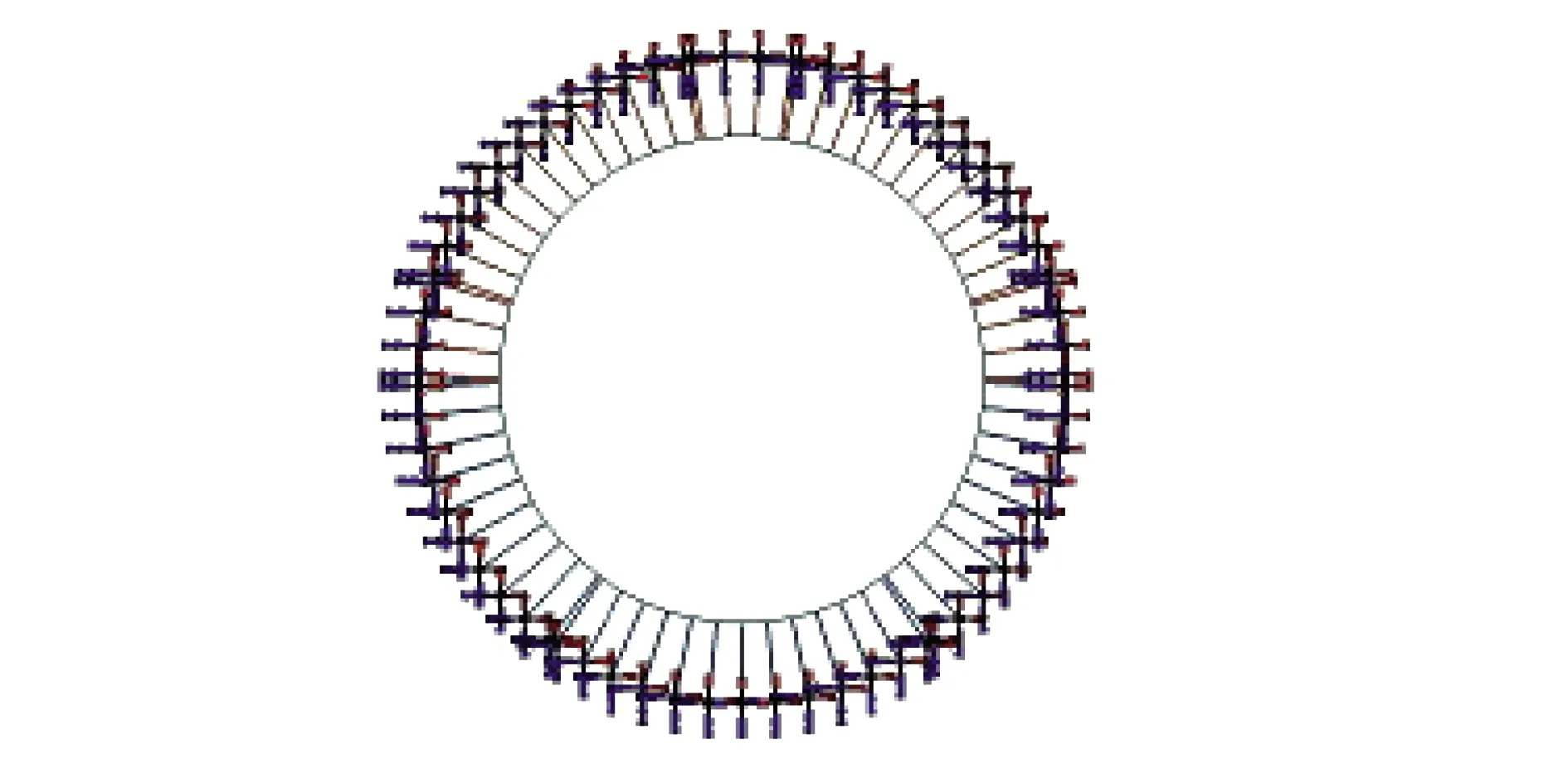

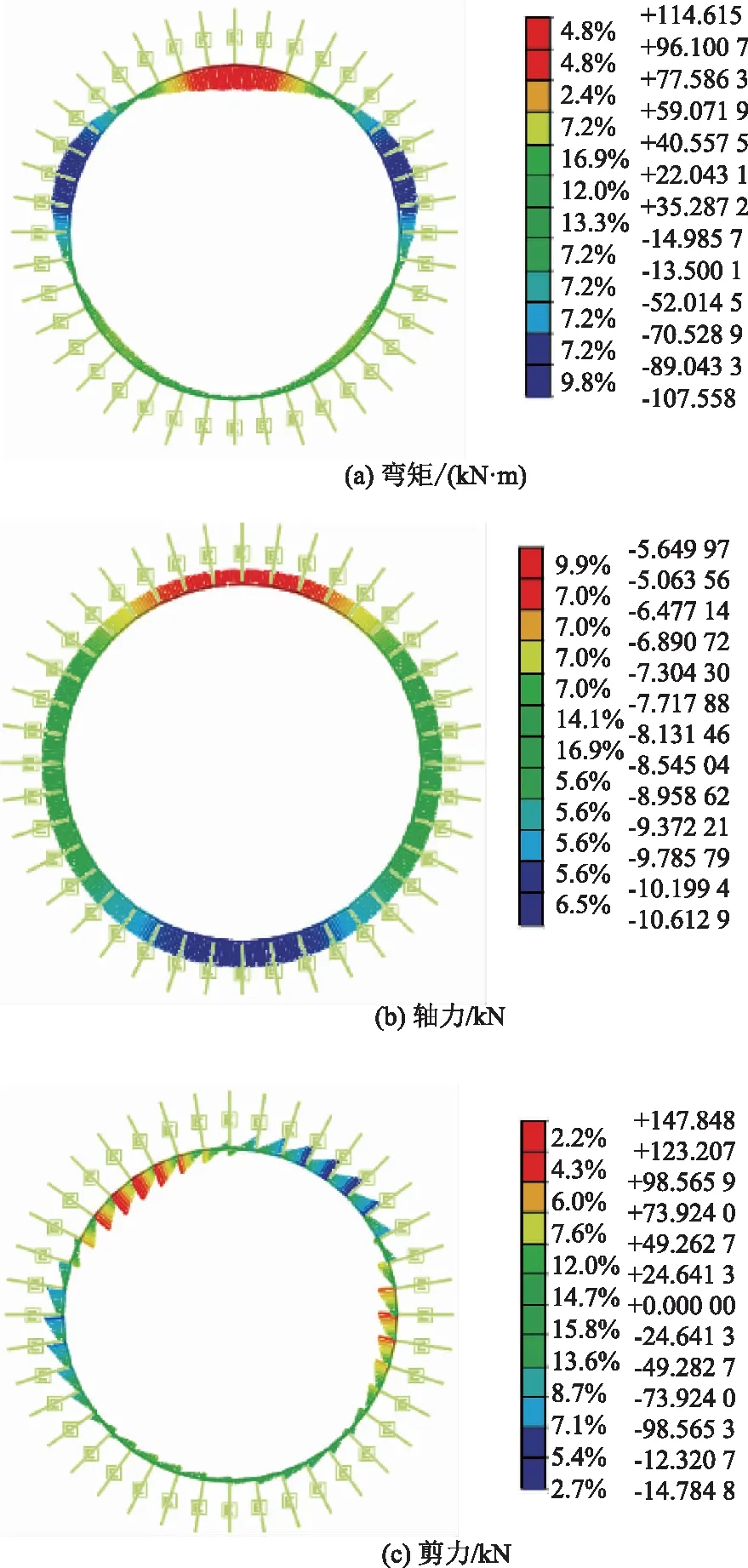

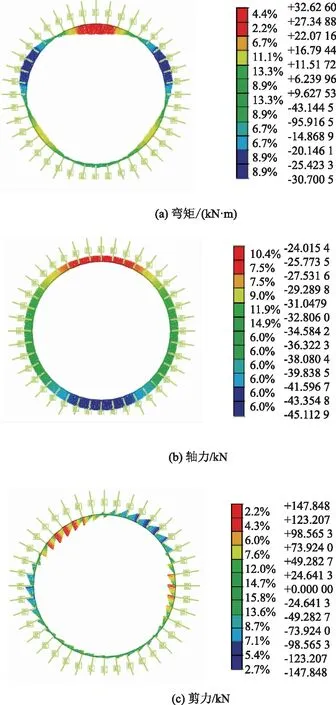

由于較高的水位會增大圓形管片的軸力,計算時偏于保守的采用常水位進行設計。為確保設計安全,本次設計采用水土合算與水土分算兩種方法進行設計,采用最不利內力進行設計,模擬結果如圖13、圖14所示。

圖13 工況一(地鐵結構原設計正常工況)管片受力情況

圖14 工況二(基坑開挖后,地鐵內力計算)管片受力情況

通過對兩種計算方法的對比,工況1即未開挖前計算結果偏于安全,故計算時偏于安全的采用工況1的計算結果進行管片配筋計算。

(1)拱頂配筋

已知:M基=66.9×1.1=73.6 kN·m,N=1 060×1.1=1 166 kN,B=1 000 mm(管片寬1 500 mm),H=350 mm,C50混凝土。

矩形截面偏心受壓承載力驗算:

h0=H-40-10-0.5 d=291 mm;x=44<2as=118 mm;配筋計算得:As=888 mm2。

故As=3 318 mm2(8φ20+4φ16)(盾構段配筋)/1.5=2 212 mm2

故無需驗算裂縫。

(2)拱腰配筋

已知:M基=74.3×1.1=81.7 kN·m,N=1 237×1.1=1 361 kN,B=1 000 mm(管片寬1 500 mm),H=350 mm,C50混凝土。

矩形截面偏心受壓承載力驗算:

h0=H-50-10-0.5 d=281 mm;x=50<2as=138 mm;計算得As=976 mm2。

故As=3 318 mm2(8φ20+4φ16)(盾構段配筋)/1.5=2 212 mm2

故無需驗算裂縫。

(3)抗剪計算

V基=154×1.1=169 kN,C50混凝土,B=1 000 mm,H=350 mm;

h0=H-50-10-0.5 d=281 mm。

計算得:fc=23.1 N/mm2,ft=1.89 N/mm2。

構造配筋,(8φ20+4φ16)可滿足要求。由計算得盾構段配筋,在基坑開挖后滿足要求。

4.4 地鐵保護措施建議

為保證西咸新區能源金貿區起步區2期路網1期市政工程地下環隧A匝道施工期間,西安地鐵16號線能源中線站-能源三路站區間的結構安全,提出施工部署及建議如下:

(1)基坑施工須嚴格遵循分層、分塊、分區的原則,保證地下工程的連續施工;開挖至基底后應及時施工地下結構,避免基坑長時間暴露。

(2)基坑施工應采用動態設計,信息化施工,當基坑周邊環境及地層條件與設計不符時應及時修改設計。

5 結論

通過對比國內類似工程實例,結合數值模擬分析,研究了市政工程地下環隧匝道基坑施工對下方地鐵隧道結構的影響。通過有限元分析軟件建立基坑開挖地層-結構模型、荷載-結構模型,對基坑施工過程進行動態模擬分析,并下方地鐵結構的變形、受力變化特征進行研究。得出了以下結論:

(1)在環隧匝道開挖施工過程,由于開挖卸荷,引起匝道底部一定范圍內地層產生回彈變形,主要表現為基底土體上浮,因此需對盾構隧道進行上浮變形監測與控制分析。

(2)地下環隧A匝道下部采取加固措施后,基底處邊墻受力及變形較大;基坑施工引起地鐵區間拱頂土體上浮較大,盾構左線最大上浮約2.3 mm,右線最大上浮約2.2 mm;地鐵結構整體變形較小,滿足相關規范要求。

(3)對基坑開挖過程中地表的沉降變形進行分析可知,基坑開挖過程中,隨著基坑開挖深度的增加,地面沉降不斷增加,最大沉降值為9 mm,滿足基坑支護結構變形控制標準的要求,且基坑支護方案切實可行。

(4)基于基坑施工全過程中地鐵結構的最不利變形和受力分析,發現了基坑施工過程中地鐵結構的最大變形量、附加受力規律,結合控制標準,可為結構設計安全性評估提供依據。