基于最優匹配度的空間結構柱網支撐極限預測方法

宋艷

(中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司,廣西南寧 530003)

目前,我國交通空間建設發展迅速,人們對于交通空間柱網的要求越來越嚴格,在原有只需要考慮交通空間大小的基礎上,還要考慮交通空間柱網的架構分布、敏感度、承載極限力等其他因素,保證交通空間的安全性和合理性。空間結構柱網支撐力的大小是交通空間安全構建的標準[1-2]。

傳統的空間結構柱網支撐極限預測方法是直接對提交的交通空間柱網結構進行極限支撐力的計算,不會對柱網結構等其他關鍵外力的綜合影響進行分析,導致交通空間柱網支撐力極限預測結果存在誤差,影響工程的后期施工[3]。

基于此,文中提出基于最優匹配度的空間結構柱網支撐極限預測方法,提高空間結構柱網搭建的合理性和交通空間的安全性,提高了交通空間領域相關規劃工作的合理度。

1 空間結構柱網支撐極限分析

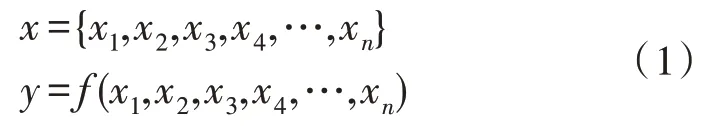

柱網各個支點的受力大小是空間結構柱網支撐力極限準確預測的關鍵影響因素,而柱網各個支點的受力準確性取決于空間結構柱網的相關參數與分析因子的敏感關聯度,所以文中分別研究了空間結構柱網參數的敏感性和支點受力情況[4-5]。柱網節點如圖1 所示。

圖1 柱網節點

1.1 空間結構柱網敏感性分析

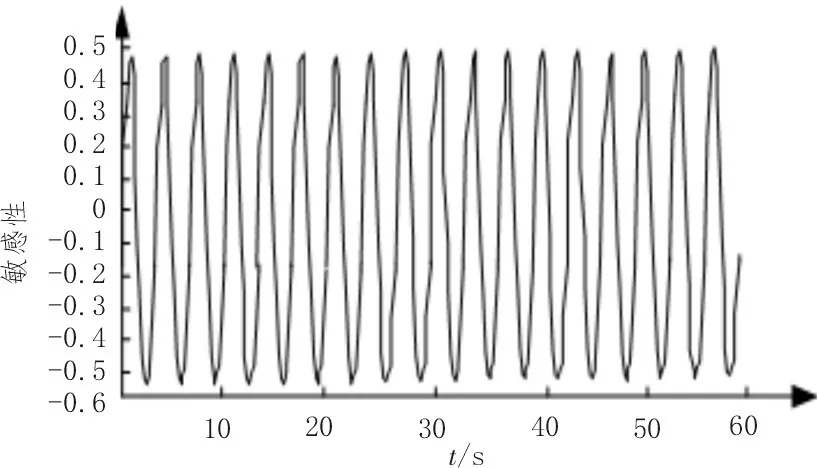

隨著交通空間柱網領域的不斷發展,研究人員不斷重新定義并規范空間柱網內的變量,使柱網內參數數量大幅度增加,但是每個變量對空間柱網支撐能力的影響程度不同。因此為了提高交通空間柱網支撐極限預測的準確性,文中認為相關變量具有參數敏感性,并進行了分析[6]。敏感性參數變化如圖2所示。

圖2 敏感性參數變化

空間結構的柱網敏感性指的是空間結構柱網的相關變量在變化的同時對柱網支撐力極限的影響能力[7-8]。

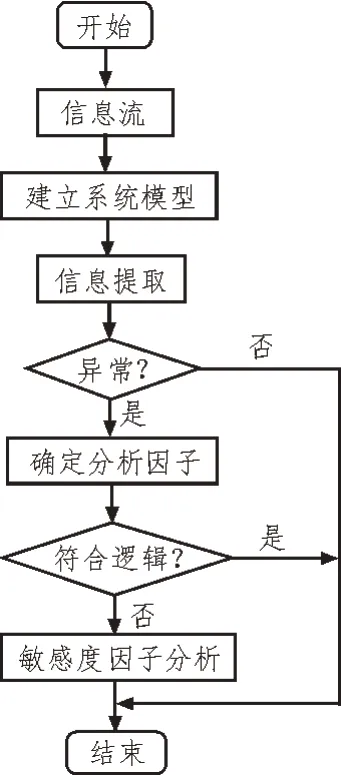

文中的空間結構柱網敏感性分析分為3 個步驟,首先建立交通空間結構系統模型,然后確定空間結構的分析因子,最后根據每個參數特征對分析因子的靈敏度指標,分析柱網達到相關響應特性對柱網支撐力的敏感性[9]。空間結構柱網敏感性分析的工作流程如圖3 所示。

圖3 空間結構柱網敏感性分析工作流程圖

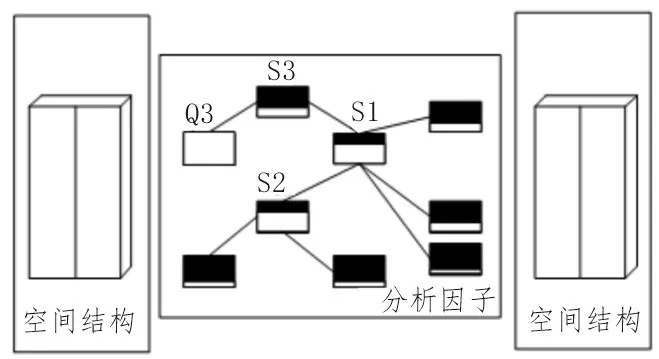

交通空間結構柱網的系統模型能夠很好地表現出分析因子和空間結構相關參數之間的關系,該模型最關鍵的作用是確定空間結構柱網支撐分析因子與相關的參數是否存在關聯性,完成空間結構柱網相關參數的初次篩選,為柱網敏感性的分析奠定了數據基礎[10-11]。交通空間結構柱網系統模型如圖4所示。

圖4 交通空間結構柱網系統模型

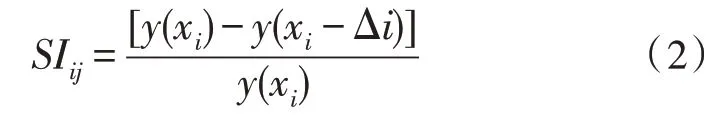

根據圖4 可知,如果相關參數與分析因子不存在合法的關聯性,那么兩個因子無法構建一個標準的系統模型函數。標準的系統模型函數如式(1)所示:

其中,xn表示空間結構柱網的相關參數因子;f(x)表示每個因子的相應特性。

在交通空間柱網結構的許多相關參數中,無法直觀地判斷哪些參數對柱網支撐力具有敏感性影響,因此文中通過計算柱網相關參數因子的偏導,來衡量因子對柱網支撐力的敏感程度,因子敏感程度的具體表現形式如式(2)所示:

其中,Δi為參數因子對應于柱網支撐響應的敏感性指標[12-13]。

確定構建系統模型的柱網參數因子的最大值和最小值,也就是參數可波動的具體范圍。文中通過式(3)來確定參數基準:

最后根據參數因子的基準數和對空間結構柱網支撐力敏感性指標,來完成因子的敏感特性分析[14]。

1.2 空間結構柱網受力分析

在柱網支撐力極限預測中,空間結構柱網各個支點的受力分析狀態起到決定性影響,因為柱網支撐力表示的是柱網受外部材料、結構框架等其他因素共同壓力下可承受的負載力,也就是空間結構柱網各個關鍵支點和各個可受力點的極限總值。為了保障空間結構柱網工程的安全性,在結構框架布設過程中,交通空間柱網結構中的各個梁柱和支座框架之間不能存在次彎矩[15-16]。

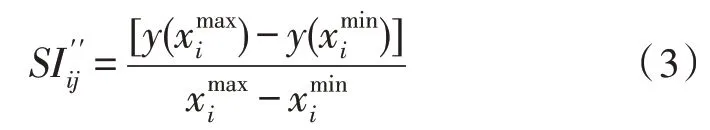

空間結構柱網受力位置會因為混凝土及鋼鐵的相互作用產生一個彎矩力,空間結構柱網各個支點的彎矩力分為內力和外力,外力是柱網拉力和柱網梁軸線相互作用形成的,在計算外力時就可以計算兩個參數的乘積。空間結構柱網彎矩力的內力是由柱網中間支座和四面支座的相互作用形成的,即計算內力可以將以上兩個參數相乘。空間結構柱網受力位置如圖5 所示。

圖5 空間結構柱網受力位置

空間結構柱網受力需要從工程的水平和豎直方向分析,經過柱網水平方向負載力的長時間作用,空間結構柱網的水平相對位置會發生改變,因此需要對豎直受力加以平衡。分析空間結構柱網受力時,鋼筋和混凝土的受力計算難度大,因此文中通過對鋼筋和混凝土交接節點處建立約束方程來提高柱網受力計算的效率,具體模型如式(4)所示:

其中,σ表示柱網受力大小;E表示鋼筋的膨脹系數;a表示混凝土的彈性模量。

空間結構柱網豎直受力通常在實際受力的基礎上要增加一定的空氣緩沖力,為柱網支撐力極限預測預留出極限空間,空氣緩沖力主要包括柱網負荷力和風負載力,如果不考慮該空間結構柱網的影響,最終柱網支撐力極限預測的準確度會出現較大偏差。

2 基于最優匹配度的空間結構柱網支撐極限預測

最優匹配度算法是通過已知參數的計算使目標結果利益最大化的算法。文中選用最優匹配度算法的主要目的是協調空間結構柱網內各個柱網的位置,使空間結構柱網的可承受力最大化,最優匹配度算法主要用于空間結構構建和柱網支撐力極限預測兩個階段。

最佳匹配算法的計算公式如式(5)所示:

式中,fc表示柱網混凝土板的強度值;Ac表示管桁架下弦桿的強度值;a表示混凝土板的截面面積;f表示管桁架下弦桿截面面積。

文中通過對交通空間結構柱網進行最優匹配度的模擬計算,分別對空間結構柱網相關參數和點位進行敏感性分析并對柱網間受力進行分析,預測出空間結構柱網支撐力的極限數值。空間結構柱網支撐極限預測步驟如下:

1)根據最優匹配度算法對將要構建的空間結構柱網進行最優匹配度分析,進行最優空間柱網結構的設計,提高柱網的支撐力極限;

2)對確定好的空間結構柱網進行敏感性分析,確定參數因子的敏感指標,在此基礎上計算空間結構柱網豎直方向和水平方向的受力情況,及每個交叉支點和矩力點的受力大小;

3)將以上計算的所有支點受力相加,得出一個空間結構柱網的總受力值,依據預測公式和柱網受力平衡公式預測空間結構柱網支撐力的極限值,完成一個周期的預測。

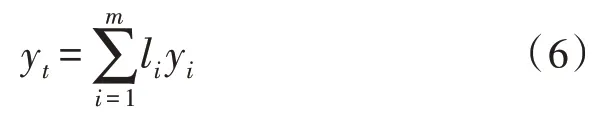

根據柱網相關參數的最優匹配度和受力分析,文中借助式(6)完成柱網支撐力極限的預測計算:

其中,yt表示空間結構柱網支撐力的歸一化平均度;m表示實際柱網敏感因子;yi表示預測的加權系數;li表示第i種預測方法的柱網支撐力預測值,通過計算選出最大值。

3 實 驗

為了檢測文中基于最優匹配度的空間結構柱網支撐極限預測方法的有效性,與傳統的預測方法進行實驗對比。選用的傳統預測方法分別是基于參數優化的空間結構柱網支撐極限預測方法和基于協同分析的空間結構柱網支撐極限預測方法。

實驗項目為大型綜合交通樞紐工程,該工程集地鐵、公交、火車等各種公共交通設施為一體,對空間結構的支撐強度有較高要求,主要交通空間柱網大小為20 m×20 m,所以在大柱距范圍內采用鋼梁柱進行支撐。可以滿足柱網支撐極限預測實驗的需求。

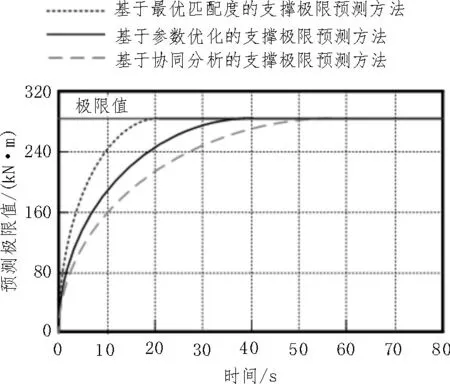

極限預測的實驗結果如圖6 所示。

圖6 極限預測實驗結果

根據圖6 可知,文中提出方法的預測時間少于傳統方法,說明文中方法的預測速度更快。對于空間結構柱網支撐力最優匹配度的計算,主要是協調柱網內混凝土板和柱網線架的相對受力情況,一旦兩個受力不平衡,會導致空間結構柱網支撐力的極限值降低,并且影響柱網的安全性。為了提高空間結構柱網支撐力極限值的精確度,將具有敏感性的參數進行最佳匹配,因此在預測前,文中預測方法根據需求設定了一個標準合理的最佳匹配度值,與最佳匹配算法的計算結果相對比,其達到最佳匹配要求,然后進行框架分支架構。

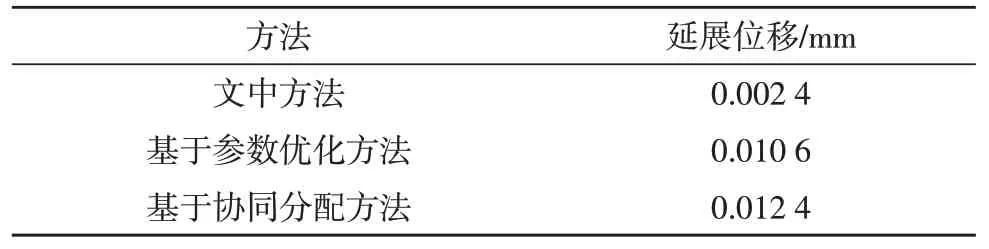

3 種方法的延展位移實驗結果如表1 所示。

表1 延展位移實驗結果

根據表1 可知,使用文中提出的基于最優匹配度的空間結構柱網支撐極限預測方法的延展性更好,更適合于實際應用。

4 結束語

文中首先分析了空間結構柱網支撐的敏感度和受力情況,然后結合最優匹配度算法的原理,最后對交通空間柱網的支撐極限作出預測,為交通空間工程提供空間柱網可以承受力度的極限數據,達到研究的目的。從理論與實驗兩方面驗證了基于最優匹配度的空間結構柱網支撐極限預測方法的有效性,說明該方法可以提高空間結構柱網的延展性。