后新冠疫情時期旅游目的地形象、感知風險和行為意向的研究

——以武漢為例

張怡然,皮平凡

(廣東財經大學 文化旅游與地理學院, 廣東 廣州 510000)

一、研究背景

2020年初突發新型冠狀病毒肺炎疫情,影響了全國乃至世界人民的生活,特別是旅游業遭受了很大的影響,短期之內難以恢復正常的運營。近年,一些對旅游業沖擊和影響較大的突發事件開始受到旅游學者的廣泛關注。比如2003年非典肺炎,彼時我國旅游業也遭受了極大的危機,旅游收入、出游人數等關鍵數值均嚴重下滑,前所未有地重創了我國的旅游經濟。與2003年非典相比,無論從疫情影響程度之深,范圍之大,還是在消費水平及國民旅游的需求方面進行對比,可發現2020年新冠疫情所造成的影響更加惡劣,使得我國旅游業的總體發展形勢更為嚴峻。

現有關于突發事件之后的旅游研究多數圍繞著旅游經濟的振興等問題進行探討,事實上,而關于游客感知風險及其旅游行為意向等方面的研究并未引起足夠關注。從某種程度上而言,游客怎樣看待新冠疫情以及其采取的行為都會對疫情后旅游業的恢復和發展趨勢產生長遠影響,由此也會影響到旅游業采取的應對危機。因此,為了更加有效恢復和發展疫情后的旅游業,有必要更加重視對旅游目的地形象、游客感知風險與游客行為意向方面的研究,特別是考慮到疫情的影響可能還將持續一段時間,在此期間旅游產業必然也會受到一定程度的影響,旅游經濟總體也會產生衰退問題,此種情況下有針對性地探究疫情后游客的感知風險及其行為意向,并尋找有效的應對措施,以引起旅游學界和業界的足夠關注,起到拋磚引玉的作用,這正是本研究的背景和緣由。

二、文獻綜述

(一)旅游目的地形象

Baloglu等認為,旅游目的地形象是指游客對旅游目的地的認識看法、情感和印象的總和,它可以反映游客對旅游地的個人態度。學者Gallarza進一步討論了旅游目的地形象的概念,以及提出了一個目的地形象的動態測度框架。

此外,在旅游目的地形象構成要素中,Garter由目的地形象認知、感情、意動組成,游客到現場旅游時,會對三個方面進行驗證和再評估,由此會進一步修改或者豐富旅游目的地形象。Baloglu等在研究中對游客感知形象進行了分類,具體分成兩個部分,其一是認知形象,這主要是基于游客對旅游目的地特性的理解,是對認知進行進一步加工處理,其二是情感形象,這是作為一種對旅游目的地的感情,是一種真實反映。吳晉峰在此基礎上更進一步將旅游目的地形象細化,認為目的地形象由五個維度構成,即:旅游吸引物、休閑和娛樂、基礎設施、環境、地方氛圍。本研究認同“認知-情感”的觀點,結合后疫情時期武漢旅游業的實際情況,將其分為認知形象和情感形象兩方面。

(二)旅游感知風險

游客旅游或在目的地遭遇各種不幸的可能性被定義為旅游風險。穆尼奧(Moutinho)建議將感知風險定義為不確定性和結果的函數,旅游感知風險來源于4個方面。Laroche等認為,感知風險主要包含4大類型,安全風險、財務風險、時間風險和成果風險,而經過研究發現,個體的行為意向明顯受到其感知風險的負面影響。許暉認為,感知風險不但包含與財務、功能、溝通、社會、心理以及身體有關的六個基本感知風險維度之外,在三個旅游消費情況下還存在特定的感知風險維度:服務風險、設施風險和溝通風險。

基于消費者的感知風險,根據旅游情境中存在的風險,學者們在研究中對旅游感知風險的維度做了進一步細化,但當前還未達成統一標準,而在維度劃分方面,大多數學者傾向于按照旅游活動的類型對游客感知風險的維度進行劃分。本文在研究后疫情時期旅行感知風險時,將代表性的強功能風險和心理風險作為感知風險的維度。具體而言,功能風險是指去對武漢旅游沒有滿足預期的可能性,心理風險是指對去武漢旅游的擔憂焦慮以及親友的贊同,這兩種風險在疫情影響下比其他風險更為顯著。

(三)游客行為意向

游客的行為意向是他們借助于自身的判斷,對將來有可能做出的行為決定進行預測,個體的行為意向在很大程度上指導甚至影響其現實中的行為,在具備條件時真實行為就會發生。根據游客的行為意向,不但可了解他們是否愿意對同一地點進行重復旅游,了解其向他人推薦旅游地的可能性,也能了解他們對旅游地的感受,以及是否會形成一定的忠誠度。所以,不管是基于市場營銷的角度,還是從促進目的地管理來看,都要強化對游客行動意向的研究,因為此項研究具備不可或缺的現實意義。以本文為例,當游客有強烈的行為意向去武漢旅游時,更容易有實際的旅游行為或推薦他人去旅游。提高游客對武漢地區旅游的行為意向,是旅游目的地營銷活動的主要目的。

關于游客行為意向,大部分學者基于下列兩個測量維度來展開探究,一是“重游意向”,二是“向他人推薦意向”。靖金靜和劉靜艷重點對宗教型游客進行了探究,分析了他們的行為意向與旅游體驗兩者的關系,并基于分享、推薦和重游三個維度,剖析了他們的旅游意向。呂麗、王娟選取武當山游客為對象,對他們的行為意向進行了探究,并且與傳統的測量維度一樣,將游客行為意向劃分成“重游意愿”和“推薦意愿”這兩個方面來進行測量。

越來越多的研究者也開始注意到對旅游目的地形象、感知風險和游客行為意向之間的關系研究,其兩兩之間關系的方面的研究均有涉及。根據以上的推論,如果游客能形成關于旅游目的地的優良印象,則他們的感知風險水平便會降低,也會驅動他們到該目的地展開旅游活動。然而,到目前為止,關于這三個變量之間關系的實證研究尚未被注意。許多研究只是選取具體的目的地形象作為背景,也沒有將感知風險進行度量以及將它作為旅游目的地形象對旅游者行為意向影響的中介變量。本研究在后疫情時代的背景下,探尋旅游目的地形象、感知風險以及游客行為意向之間的關系,并將感知風險作為中介變量,探尋三者之間的關系。在目的地形象與行為意向的影響機制中存在復雜的傳遞路徑。

三、研究假設

(一)旅游目的地形象與感知風險關系研究

旅游目的地選擇的過程是為了趨利避害、規避風險,最大限度地提高滿意度。進一步而言,旅游目的地選擇是以風險評估是為重要基礎。目的地形象展現了目的地對游客的吸引力,在吸引力程度較低的情況下,游客擔心焦慮甚至恐懼,也就是說游客感知風險變高。根據上文分析,本文將旅游目的地形象分為認知形象、情感形象兩個維度,將感知風險分為功能風險、心理風險兩個維度。

所以,論文形成下列假設:

H1:旅游目的地形象對感知風險有負向影響。

H1a:旅游目的地認知形象對功能風險有負向影響。

H1b:旅游目的地認知形象對心理風險有負向影響。

H1c:旅游目的地情感形象對功能風險有負向影響。

H1d:旅游目的地情感形象對心理風險有負向影響。

(二)旅游目的地形象與游客行為意向的關系研究

研究發現,目的地擁有何種形象,對游客的行動有舉足輕重的影響。Buhalis發現,了解目的地旅行前的形象在旅行中起著決定性的作用。Ahmed認為保持和吸引游客的關鍵在于對目的地形成積極、肯定的形象。拉姆基森以文化景觀為研究對象,搭建了目的地形象和行為意向的關系模式,同樣也歸納出目的地形象對游客的行為意向有明顯的影響。廖衛華測量了目的地單一形象對游客行為意向的影響機制,而沒有對目的地形象的多維度進行考慮,但總體結論與多數學者一致。

所以,論文形成下列假設:

H2:旅游目的地形象會正面地影響游客的行為意向。

H2a:旅游目的地認知形象會正面地影響游客的行為意向。

H2b:旅游目的地情感形象會正面地影響游客的行為意向。

(三)游客感知風險與游客行為意向的關系研究

新冠疫情使潛在游客產生處于社交隔離狀態下,缺乏社會支持的游客更容易產生焦慮情緒,并且旅游產品的不確定性也較以往而言提高,加上病毒的危險始終存在,感知風險大大提高。米切爾研究證實了感知風險對消費決策的影響。類似的,在旅游者決策行為過程中,在“新冠”背景下游客對危機事件的風險感知也會影響其行為意向。并且由于旅游需要的流動性較大,即使旅游地感染風險很小,游客仍有所擔心。其行為意向依據自身對疫情的評價,整個決策過程受主觀感受影響較大,特別是普遍存在強烈的避險心理,面對疫情時游客的感知風險可能對行為意向的影響將更加明顯。

在對旅游者整體風險感知與行為意向關系的研究中,許多研究都發現,游客具備的整體風險感知,能夠極為明顯地影響到他們的行為意向,而且此種影響多數情況下具備負面作用,也就是說,游客對目的地整體感知風險評價越低,他們再次出游的意愿越高,并且更可能建議他人出游。Riittichainuwa對疾病的情況和恐怖活動的游客的風險感知進行了探究,結果發現游客不是在非日常性突發事件中取消旅游行為,而是選擇感覺風險低的地區去旅行。Featherman和Pavlou針對網購者的感知風險進行了分析,然后探究了與行為意向之間的關聯,對感知風險的存在環境進行了歸納,結論同樣顯示感知風險對行為意向有顯著的影響作用。

因此,論文提出以下假設:

H3:游客感知風險對游客行為意向有負向影響。

H3a:游客功能風險對游客行為意向有負向影響。

H3b:游客心理風險對游客行為意向有負向影響。

(四)游客目的地形象、感知風險與游客行為意向的關系研究

游客具備怎樣的風險感知水平,會對他們選擇什么樣的旅游目的地產生影響。如果他們感覺目的地具備較高的風險,就有可能前往其他地方而避開目的地的傾向。游客的焦慮情緒和風險水平越高,越會感到環境的不安,便傾向撤離旅游目的地。當游客感知風險和焦慮水平降低時,旅游意愿會相較之前更加強烈。

因此,論文提出以下假設:

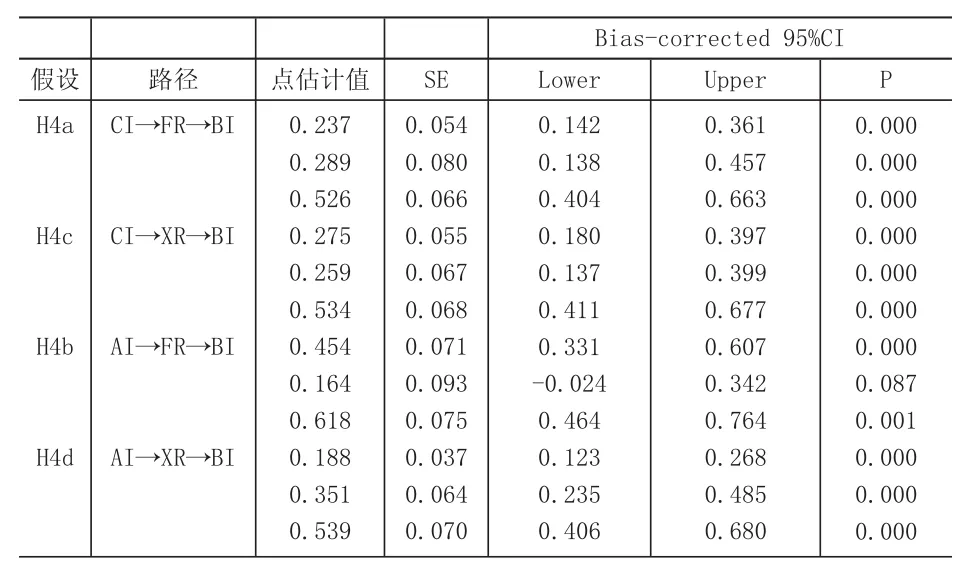

H4:在游客行為意向和旅游目的地形象之間,游客感知風險具備一定的中介作用。

H4a:在游客行為意向和旅游目的地認知形象之間,游客功能風險具備一定的中介作用。

H4b:在游客行為意向和旅游目的地情感形象之間,游客功能風險具備一定的中介作用。

H4c:在游客行為意向和旅游目的地認知形象之間,游客心理風險具備一定的中介作用。

H4d:在游客行為意向和旅游目的地情感形象之間,游客心理風險具備一定的中介作用。

研究框架圖

四、研究方法與數據來源

根據上文闡述,確定的潛變量有目的地形象(TDI)、感知風險(PR)、游客行為意向(BI)。觀測變量盡可能根據前人文獻的成熟性量表進行修訂,以確保該量表具備良好的信效度。為了能夠更好地對應武漢這個旅游目的地的實際情境,根據成熟量表原來的內涵,對其中的表述方法進行了部分的改變。所有測量題項均采用五級李克特量表進行測量。量表中,1表示“很不同意”,5表示“完全同意”,具體見表1。

表1 量表的結構、題項和來源

為了便于調查和走訪,并且大學生作為旅游消費的新興人群,問卷調查選取的對象大多為廣州市在校大學生。問卷是線上和線下收集的。線下方法是在學校人流量大的地方直接進行,填寫答案并回收;通過問卷星在網上收集問卷。研究在正式調研之前增加了預調研。事前調查研究在2020年12月4日以線下方式發放了76個問卷,除了6個無效問卷外,收到了70個有效的問卷調查。根據事前調查研究分析結果,原始問卷的信度和效度達到標準,不需要修改或刪除,可正式發放。正式的調查研究以線下、網絡兩種方式共發布了380份問卷,線下回收157份,在網上回收了223份。去除不完整和不認真的問卷后,獲得了357個有效的問卷調查。

五、研究結果

(一)人口統計分析

被調查對象中女性略多于男性,其中女性占總人數的55.5%。由于調查的對象大多為大學生,年齡大多集中在18-30歲之間(95%),受教育程度也大多集中在本科(82.4%)。從家庭年收入來看,以年收入6-12萬占比最多(45.7%)。從2019年12月至今旅游的次數來看,43.1%的人疫情后沒有出行旅游,占比最多,其次是出游1次的(31.4%)。從疫情前旅游經驗來講,多數人疫情前每年旅游1-3次(66.7%),并且出游方式以自助游為主(93.0%),具體見表2。

表2 人口學變量描述性統計

(二)信度檢驗

本文以SPSS為工具,對總體量表的信度進行了檢驗,對問卷量表進行評估,了解其可靠性情況,形成來表3所示的結果。根據量表可知,本次問卷的信度系數為0.924,據此可認為量表總體具備比較優良的準確度,擁有較好的統計一致性,所得結果比較可信。此外,經過信度測試發現,所有分量表所得結果也均為0.7以上,說明全部量表的信度已經達標。信度測試表如下圖表3所示:

表3 信度檢驗表

(三)效度檢驗

采用驗證性因子分析方法對旅游目的地形象和感知風險進行檢驗子維度之間的關系,以及每個維度的效度。模型擬合結果表明,旅游目的地形象卡方自由度比值CMIN/DF=2.760,RMSEA=0.070,GFI=0.980,NFI=0.985,CFI=0.991,RMR=0.044。各項指標均表明模型擬合度較好。感知風險卡方自由度比值 CMIN/DF=2.827,RMSEA=0.072,GFI=0.972,NFI=0.973,CFI=0.982,RMR=0.037。各項指標均表明模型擬合度較好。

旅游目的地形象和感知風險驗證性因子分析結果表明,兩個子構面的組合信度CR值均大于0.6的參考值,因此可以認為測量量表具有較高的信度。AVE值均大于0.50的參考值,說明模型收斂效度較好。由上述結果表明,本研究使用的量表值得信賴,其效度水平較高,信度水平也比較優良,詳情見表4表5。

表4 旅游目的地形象驗證性因子分析結果

表5 感知風險驗證性因子分析結果

(四)結構方程分析

關于游客的感知風險,其行為意向與旅游目的地之間的關系,本文運用極大似然法進行了檢驗,結果顯示概念模型與數據匹配較好(CMIN/DF=3.139,GFI=0.907,NFI=0.924,CFI=0.947,RMSEA=0.078)。結果表明:認知形象、情感形象對功能風險有顯著的消極影響,認知形象對心理風險也有顯著的消極影響,情感形象對心理風險沒有影響,即H1a、H1b和H1c成立,H1d不成立;認知形象、情感形象對行為意向的路徑系數分別為0.004和0.398,t值分別為0.042和6.098,支持假設H2b,但假設H2a被拒絕,證明了情感形象對行為意向有顯著的積極影響,而認知形象對行為意向沒有影響。功能風險、心理風險對行為意向的路徑系數分別為0.153和0.423,t值分別為2.162和6.181,假設H3a、H3b成立,游客功能風險和心理風險對行為意向有明顯的消極影響,具體見表6。

表6 路徑檢驗

論文參照Preacher和Hayes提出的Bootstrap方法對旅游目的地形象在感知風險與行為意向的中介作用進行檢驗,重復5000次抽樣,選定95%的置信水平,中介檢查結果四個維度都不包含0,表明了感知風險的中介作用顯著。此外,控制了中介變量功能風險之后,自變量認知形象對因變量行為意向的影響顯著,區間不包含0(LLCL=0.138,ULCI=0.457),表明兩類效應結果都很顯著,假設H4a成立。但是,控制了中介變量功能風險之后,情感形象對行為意向影響區間內包括0,即LLCI=-0.024,ULCI=0.342,即情感形象通過功能風險對行為意向的直接作用不顯著。同理,控制了中介變量心理風險之后,自變量認知形象和情感對因變量行為意向的影響顯著,區間不包含0(認知形象LLCL=0.137,ULCI=0.399,情感形象 LLCL=0.235,ULCI=0.485),表明兩類效應結果都很顯著,假設H4c、H4d成立,具體見表7。綜上所述,認知形象、情感形象通過心理風險的中介作用對游客行為意向的直接效應、間接效應均效應顯著,游客心理風險起著部分中介的作用。類似的,游客的功能風險在認知風險和行為意向之間也起著部分中介的作用。但是,功能風險具備一定的中介作用,使得游客行為意向會因此受到旅游目的地情感形象的間接影響,而且此種影響結果的顯著的,相對來說直接效應不顯著,游客功能風險起著完全中介的作用。

表7 中介作用檢驗結果

六、結論與討論

(一)研究結論

本研究探討了游客行為意向基于何種機制會受到旅游目的地形象的影響,檢驗并論述了游客感知風險的多維構造以及如何影響游客的行為意向。研究發現:

第一,進一步驗證了旅游目的地形象和游客感知風險的多維結構。本文主要通過以新冠疫情發生為研究背景,對在疫情后的旅游者進行了調查,研究結果發現目標地的形象大致可以劃分為兩個維度:一是認知形象和一種情感形象,這與Baloglu研究的結論基本一致。充分借鑒國內外的相關專家對于疫情后感知和影響風險維度進行分析,制訂了一份五級測量表的問卷調查報告來深入研究其中風險的因素和構面,通過對疫情后旅行者進行的游客調查數據綜合分析,最終建立了比較重要的2個因素和影響構面:功能風險和心理風險。通過事先設計一個問卷調查分析方法后再去針對2個關于旅游風險因素組成和結構面的主要問題分別進行問卷調研,這樣我們就已經可以非常清楚地可以反應出并得出游客在選擇旅游目的地的影響因素。

第二,界定了旅游地形象、感知風險與游客行為意向之間的關系,證明了游客感知風險是游客行為意向的重要前因。迄今為止的研究,大多檢驗和論證了游客行為意向會在一定程度上因為旅游目的地所擁有的形象受到影響,而且此種影響多數是正面的,不過學者們并未基于不同維度對目的地形象展開細致分類,沒有針對不同維度的目的地形象來分析游客行為所遭受的影響,相關方面的研究有所欠缺。本研究將旅游目的地的形象劃分為兩個維度,探究了它們對游客感知風險和行為意向的影響。結果表明,認知形象負向影響功能風險、心理風險,情感形象負向影響功能風險以及行為意向,功能風險、心理風險負向影響行為意向。此結論與Quintal、陳楠關于游客決策及其風險感知兩者關聯的結論比較接近,都認為游客的行為偏好會在某種程度上受制于他們的感知風險水平。疫情后武漢的形象受到損害,游客的感知風險有所提升,其中功能風險和心理風險在其中起到了不同的作用,但是都指向同一個結果,即使得游客降低了其行為意向。

第三,在行為意向與旅游目的地情感和認知形象之間,游客心理風險起著部分中介的作用。游客功能風險在認知形象、行為意向間起著部分中介的作用。但是,在行為意向與旅游目的地情感形象之間,游客功能風險具備完全中介的作用。對相關問題進行討論,尤其是分析感知風險的影響及其具備的中介作用,毫無疑問有助于對通過降低感知風險來幫助疫情后武漢的旅游形象的恢復,繼而更有目的性的增強游客行為意向。

(二)建議

根據以上研究結論,本文提出以下兩點對策建議,以促使疫情后武漢旅游業的發展。

第一,建立完整的旅游目的形象,提高游客赴武漢的意向。突如其來的新冠肺炎疫情給武漢的形象帶來了危機,也造成了武漢的形象一落千丈。但“危”中有“機”,在疫情中涌現了很多英雄人物,而武漢這座城市也被稱為英雄的城市。今后可以進一步深化這一城市形象,并以此作為宣傳,吸引更多游客慕名前往。

第二,通過降低游客的感知風險,強化游客赴武漢的意愿。新冠疫情這一特定事件成為游客感知的主要風險,游客在旅游意向上存在著一些憂慮,為了降低感知風險,建議先采取優惠措施吸引一部分游客,持續提高整體游客的滿意度,旅游意愿和推薦意愿仍需要繼續推進服務,由此可以擴大武漢旅游風險低的正面形象,游客的反饋也將成為宣傳的亮點,形成一種正反饋機制吸引更多人。多數游客受到疫情始發地在武漢,加上武漢封城,對武漢實際情況的了解甚少,因而導致社會風險感知存在偏差。為了打破信息不對稱的格局,管理者可以著重宣傳目前武漢的實際情況,除了利用傳統媒體對武漢的安全形象進行宣傳之外,還可以利用新媒體的優勢,廣泛應用直播等形式向游客展示當前武漢的真實情況,以此來打消游客的顧慮。

(三)研究局限及展望

第一,研究樣本的局限性。由于調研的時間和人力有限,難以對各類年齡段的群進行問卷調查,樣本以大學生為主,在一定程度上會影響到數據的品質,不過研究結論不會因此產生較大變動。另外,在填寫問卷的時,被調查者可能會受到外界因素的影響,不一定能很準確地反映其在實際選擇旅游目的地時的感知風險。

第二,研究僅僅基于感知風險進行分析,并探究了其具備的中介作用,但沒有針對游客行為意向與目的地服務質量、旅游感受等之間的關系進行探究,未來相關問題需進一步研究,全面深入地分析行為意向及其與目的地形象間的調節以及中介效應。

第三,游客在文化背景、個性特征、旅游動機等方面存在較大差異,這也會導致旅游感知風險的差異。在未來的研究中,可以增加對樣本的差異的關注,研究游客風險偏好對旅游者感知風險的影響,在更多維度上探究其中的影響因素和變量之間的關系。