腦機接口康復機器人在腦卒中急性期患者下肢運動功能康復中的應用研究

張瑞萍 姜雪婷 張楊 傘春紅 尚焦

腦卒中是一種急性腦血管疾病,疾病發生、進展的過程中會引起神經功能缺損,形成多種類型的功能障礙。運動功能障礙是腦卒中急性期患者的常見臨床表現,會嚴重妨礙患者的日常生活活動。開展康復訓練的目的是為了加快患者運動功能的恢復[1]。近年來,腦機接口康復機器人已成為國內外康復領域的研究熱點,解決了腦卒中急性期患者的主動康復的技術瓶頸問題。目前,國內相關臨床研究主要集中在上肢、手功能及日常生活能力的改善,但是關于下肢運動功能康復訓練的研究報道較少。腦卒中急性期患者的臨床治療期間,應該密切關注其下肢步行能力的恢復情況,針對性的進行康復訓練。腦機接口康復機器人應用在康復訓練中,通過急性期主動康復,采取腦機協同控制的方式驅動肢體強化運動,可以有效促進腦功能重塑及神經修復,對于下肢運動功能康復有著積極的影響。相比于常規的康復訓練方式,應用腦機接口康復機器人能夠讓患者參與主觀訓練的意愿更強烈[2]。本研究選擇本院2019 年4 月~2021 年1 月收治的80例腦卒中急性期患者作為研究對象,探討腦機接口康復機器人的應用效果,結合患者的下肢運動功能康復情況進行評價,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2019 年4 月~2021 年1 月收治的80例腦卒中急性期患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為實驗組和對照組,各40例。納入標準:①符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》對于疾病的診斷標準[3];②簽署知情同意書。排除標準:①認知障礙或精神疾病;②合并其他神經系統疾病;③其他病因引起的肢體功能障礙;④中途退出研究者。實驗組中,男22例,女18例;年齡61~82 歲,平均年齡(68.37±6.74)歲。對照組中,男21例,女19例;年齡60~84 歲,平均年齡(68.70±6.44)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組患者采用常規康復訓練。評估患者的上肢、手、下肢的運動功能障礙嚴重程度。保持良好體位,在護理人員的協助下,變換床上體位。從肢體近端到遠端,進行被動活動,軟組織牽伸,有節律性的進行操作,注意動作的緩慢、柔和。在床上活動訓練時,做雙手交叉上舉、雙手交叉擺動、利用健側下肢輔助抬腿等動作,指導患者進行“橋式”運動。在此基礎上,進行日常生活活動能力訓練。實驗組患者采用腦機接口康復機器人+常規康復訓練。常規康復訓練同對照組一致。應用邁聯腦機接口康復機器人進行康復治療,康復治療師需要做好指導工作,說明治療期間的配合要點和注意事項。患者能夠保持平穩的心態,處于放松的狀態。患者取仰臥位,根據護理人員的指導,面向顯示器,可以認真的傾聽音頻和觀看視頻。模擬日常生活以及康復訓練的動作,利用虛擬現實場景,引導患者進行想象,并采集患者的腦電信號,驅動電刺激儀刺激患肢。在康復治療師的指導下,患者基于運動想象產生運動意念,主動進行肢體運動訓練。應用腦機接口康復機器人進行康復訓練的過程中,持續訓練30 min,1 次/d。兩組患者均持續治療4 周,觀察其康復效果。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者FMA 評分、康復效果、神經營養因子水平。①運動功能:治療前后應用FMA 對患者的下肢運動功能進行評價,0~34 分,記錄治療前和治療后2、4 周的FMA 評分,FMA 評分的提升反映出患者的下肢運動功能的改善[4]。②康復效果:應用功能性步行分級量表(FAC)、改良Ashworth評分量表(MAS)、Berg 平衡量表(BBS)對患者步行能力(0、1、2、3、4、5 級)、患肢肌張力(0、1、1+、2、3、4 級)、平衡功能(0~56 分)進行評價,進而評價患者的康復效果,優:FAC 分級恢復為5 級,MAS 分級恢復為0 級;良:FAC 分級提升,MAS 分級降低,BBS評分顯著提升;差:FAC 分級、MAS 分級、BBS 評分均無明顯改善。康復優良率=(優+良)/總例數×100%[5]。③神經營養因子水平:采集患者的外周靜脈血,應用全自動生化分析儀,行酶聯免疫吸附法檢測BDNF 和NGF 水平[6]。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

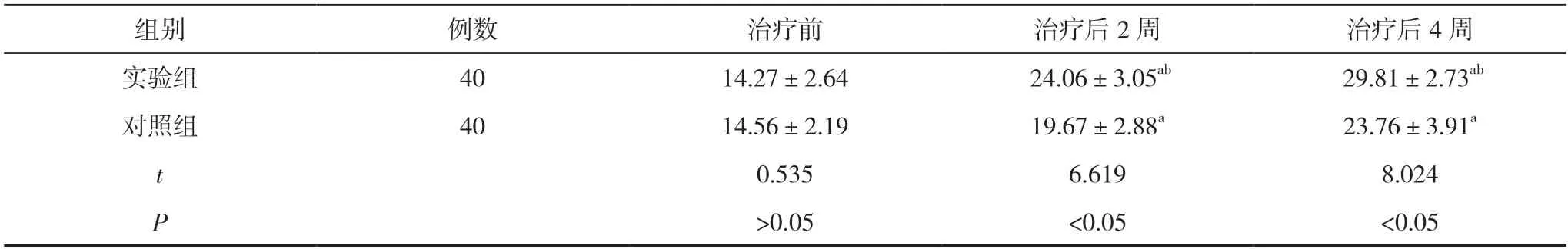

2.1 兩組患者FMA 評分比較 治療前,兩組患者FMA 評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后2、4 周,兩組患者的FMA 評分均顯著高于本組治療前,且實驗組高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者FMA 評分比較(,分)

表1 兩組患者FMA 評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組同期比較,bP<0.05

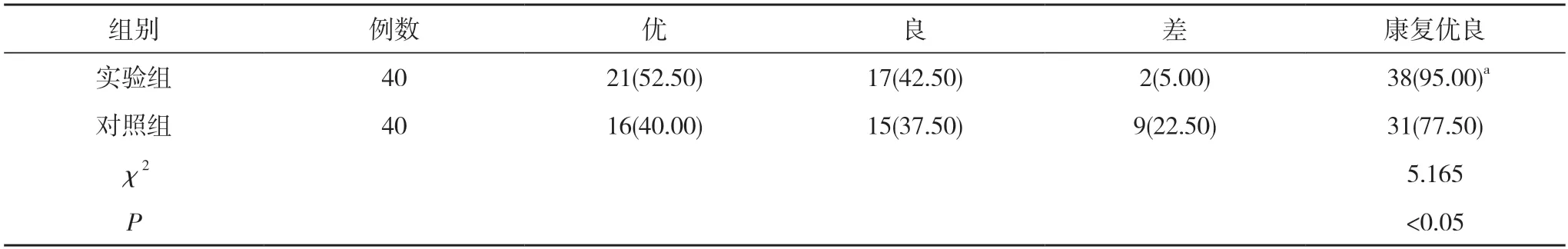

2.2 兩組患者康復效果比較 實驗組患者的康復優良率95.00%高于對照組的77.50%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者康復效果比較[n(%)]

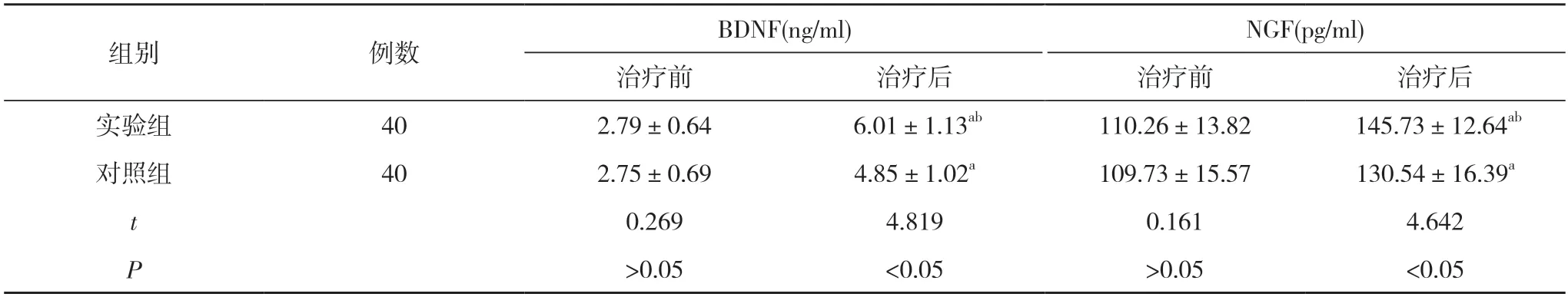

2.3 兩組患者神經營養因子水平比較 治療前,兩組患者BDNF、NGF 水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的BDNF、NGF 水平均顯著高于本組治療前,實驗組患者BDNF、NGF 水平均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者神經營養因子水平比較()

表3 兩組患者神經營養因子水平比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

3 討論

肢體運動功能障礙是腦卒中患者治療恢復期間常見的后遺癥,與疾病引起的神經功能缺損有關,會在一定程度上延緩了患者的康復進程[7]。腦卒中急性期患者應及早開展康復訓練,幫助患者盡快擺脫肢體運動功能障礙的困擾,恢復其正常的生活活動。腦卒中患者在康復治療期間,患者主動參與程度較為有限,更多是被動的接受治療和護理[8]。腦卒中急性期的康復訓練,主要采取保持良好體位、被動活動、床上活動訓練以及日常生活活動能力訓練等方式,促進肢體運動功能的恢復,對于患者上肢、手功能、日常生活能力的改善效果更為顯著[9]。該過程中,不應忽視患者下肢步行能力的恢復,可以將腦機接口康復機器人應用于康復治療中,實現患者早期主動康復,進而提高康復治療效果[10]。

腦機接口康復機器人應用在腦卒中急性期患者中,通過對患者腦電信號辨識,判斷患者對于康復治療的主動意圖[11]。采取腦機協同控制的方式,在機械運動的驅動作用下,強化患者的肢體活動,增強其主觀意愿,進而提高患者在康復治療中的主動參與程度,對于腦功能重塑及神經修復有著積極的影響,可以更好的促進下肢運動功能的恢復,幫助患者更快、更好的回歸正常生活,提高其生活質量[12]。本次研究結果顯示,治療后2、4 周,兩組患者的FMA 評分均顯著高于本組治療前,且實驗組高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。反映出腦機接口康復機器人應用在腦卒中急性期患者中對于改善其下肢運動功能的積極影響。實驗組患者的康復優良率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者的BDNF、NGF 水平均顯著高于本組治療前,實驗組患者BDNF、NGF 均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明實驗組患者的腦功能重塑及神經修復效果顯著,充分凸顯了腦機接口康復機器人在腦卒中急性期康復治療中的應用價值。

綜上所述,腦卒中急性期患者應用腦機接口康復機器人進行康復訓練,能夠提高患者的主動參與度,促進腦功能重塑,對于患者的下肢步態康復有著積極的影響。