基于UGC數據的福建嵩口月洲村文化景觀偏好研究

林慧娟,謝宇為,張 丹,宋志琳,李霄鶴

(福建農林大學園林學院 海峽美麗鄉村人居環境研究中心,福建 福州350002)

傳統村落文化景觀是構建地方集體記憶的主要元素,是村落文化的載體[1],由物質文化景觀層面和非物質文化景觀層面結合呈現;是以傳統聚落為主要表現內容的文化景觀,包含自然基底、空間環境、文化內涵三方面[2-4]。文化景觀的塑造在世界范圍內一直受到重視[5-6],我國的文化遺產保護體系中包含村落文化景觀[7],近年來,在村落資源不斷得到開發的背景下[8],為實現其可持續發展,相關部門制定并實施了一系列政策與措施。習近平總書記提出,文化建設應當遵循從“保下來”到“活起來”的策略,傳統村落文化景觀脆弱性主要受復合因素驅動[9],存在景觀同質化、文化景觀基因流失等問題,如何實現傳統村落文化景觀的“保”、“活”兼具是現階段傳統村落建設的重點。

目前對傳統村落文化景觀的研究多采用定性的方法,基于現狀探究如何實現保護和傳承。周春山基于傳統村落文化景觀提出兩個層系與三個維度的理論框架[10],劉春臘等于2020年構建了傳統村落文化景觀保護性補償模型[11],莊晨薇、李霄鶴等人于2016年利用層次分析法構建以閩北區域為主要對象的傳統村落人文景觀美學評價體系[12],2019年王國萍和閔慶文等結合文化景觀、生態學與生物學等,構建了土觀村文化景觀體系[13]。然而,較少以定量分析聚焦村落文化景觀,傳統村落文化景觀與游客之間的關聯性研究較少。本文基于扎根理論分析游客評價文本與拍攝照片,采用經驗數據[14]結合文化景觀理論、文化感知理論和旅游動機理論對游客文化景觀感知進行研究。研究借助由用戶產生的內容——UGC 數據,以福建嵩口月洲村為例,構建基于UGC的傳統村落文化景觀偏好研究框架,其中照片分類以村落文化景觀為分類標準,使研究框架更適用于傳統村落,進而通過大數據分析以定量的方式了解游客的文化景觀偏好,探討傳統村落文化景觀的“保”與“活”。

1 研究地概況

福建嵩口月洲村擁有八閩文化第一村之稱,坐落于福州市永泰縣西南部大樟溪畔,距嵩口鎮區10 km,距203 省道3.3 km,村莊面積為11.21 km2。擁有豐富的自然人文資源,村中景觀包含“月洲十景”與桃花溪。村落文化景觀分有文化感知軸與生態景觀軸,兩者相輔相成引領游客感受月洲村的科舉傳奇、莊寨文化、道教文化與農耕文化。于2019年12月25日,被認定為國家森林鄉村;2020年8月26日,入選第二批全國鄉村旅游重點村名單;先后獲評“省級生態文化村”“福州市最美文化村”“中國傳統村落”“福建省鄉村旅游特色村”等。基于此,本文選取月洲村作為研究游客在傳統村落游覽中的文化景觀偏好,進而指導村落文化景觀的提升,具有典型意義。

2 研究方法

2.1 研究理論框架

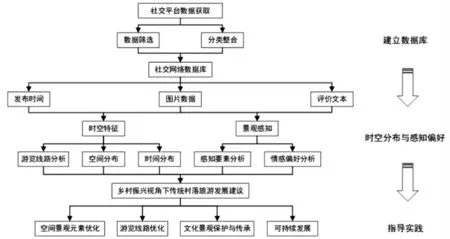

基于村落現狀以及“物質-價值”關聯的文化景觀[15],整合傳統村落文化景觀保護性補償模型[16]、游憩者景觀感知、地方依戀及環境責任行為模型[17]等內容,本文聚焦村落文化景觀提出了基于UGC 的傳統村落文化景觀偏好研究理論框架(圖1),包含建立UGC 數據庫、游客數據時空分布與感知偏好分析、指導實踐三大過程。通過GooSeeker 軟件獲取社交網絡平臺的評價文本與拍攝照片等內容,在整合篩選之后建立UGC 數據庫;利用發布時間、圖片數據、評價文本等進行時空特征與景觀感知的探究,了解時空分布與感知偏好;基于此,提出鄉村振興視角下傳統村落的旅游發展建議,包括空間景觀元素優化、旅游線路優化、文化景觀保護與傳承以及可持續發展。

圖1 基于UGC 的傳統村落文化景觀偏好研究理論框架

2.2 數據收集與處理

本研究運用GooSeeker 軟件,通過搜索新浪微博、美篇、大眾點評、馬蜂窩等社交網絡平臺,以“嵩口鎮月洲村”為關鍵詞抓取數據,獲得2017—2021年評論文本37522 字及拍攝照片2046 張,通過人工檢查篩選刪除,最終收集包含發布者名稱、發布時間等字段的評價文本37118 字、游客照片1542 張,基于此創建數據庫。

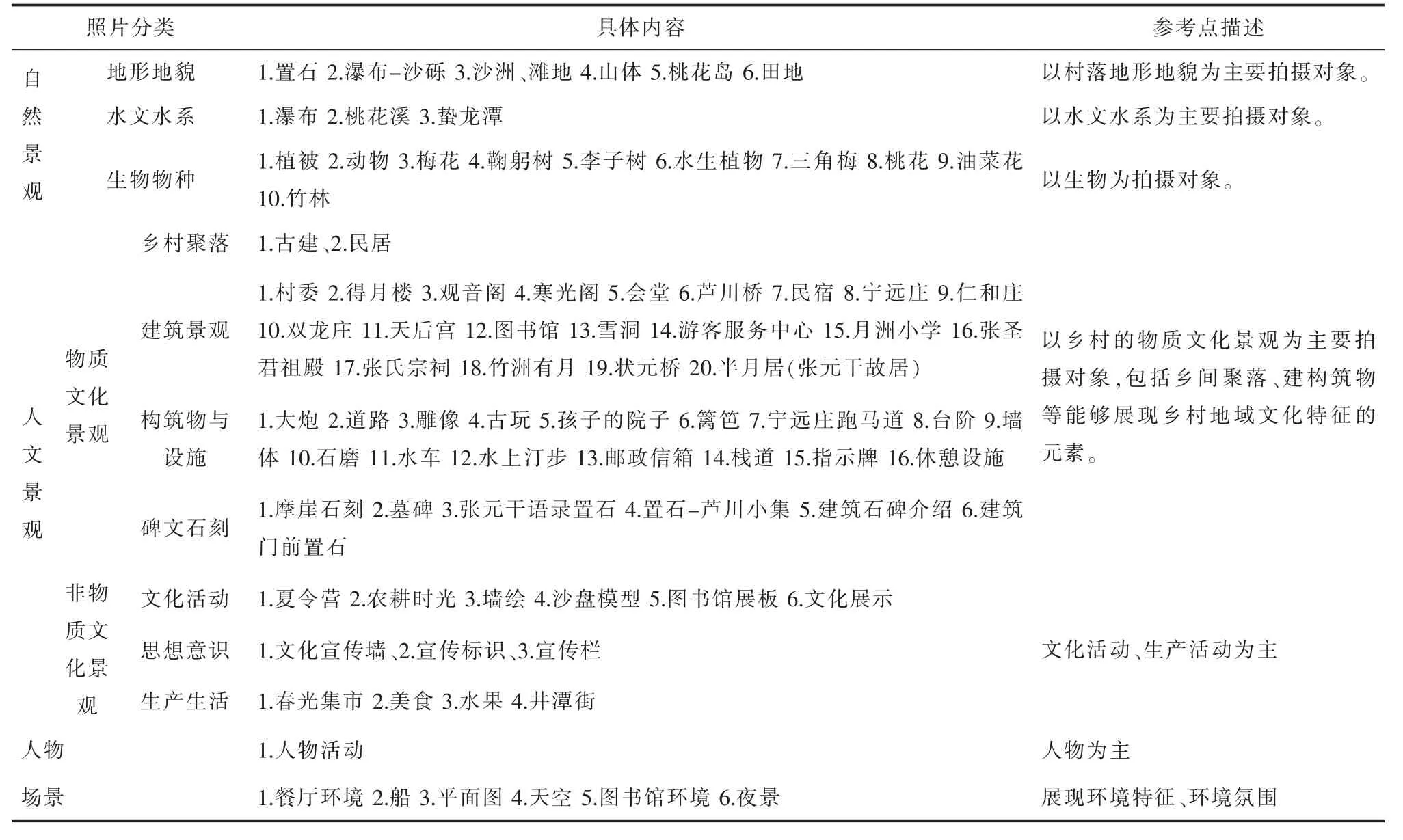

數據處理上,首先利用ArcGIS10.5 將拍攝點作為點要素,基于對拍攝照片的地理配準進行核密度分析,呈現游客拍照的聚散程度;結合景點名稱、游覽線路進行可視化可探究村落中的熱門景觀點和未被游客關注的區域等,進而結合游客需求指導景觀與游覽線路的優化。其次,照片質性分析主要為探究游客感知的元素偏好,將照片以文化景觀為分類標準進行分類(表1),包含自然景觀280 張,人文景觀772 張,人物211 張,場景279 張;將照片導入到Nvivo12 軟件中,依據參考點描述進行一次編碼創建自由節點,將自由節點整合到各類樹狀節點之下。其中自由節點代表照片中的具體景觀元素,樹狀節點為景觀元素類型,節點層次圖表呈現各樹狀節點與自由節點之間的關系。由樹狀節點與自由節點的參考點數量、節點層次圖表的分析,探究各感知元素之間的關系。再次,利用文本在GooSeeker 中進行高頻詞、詞云圖分析;利用Rost CM 軟件進行情感分析;本文的文本分析側重于情感探測[18-19]。最后,結合上述分析結果,依據感知偏好及評價中的消極景觀元素為村落文化景觀提出優化建議。

表1 照片分類表

3 研究結果與分析

3.1 游客感知行為時空分析

3.1.1 時間特征

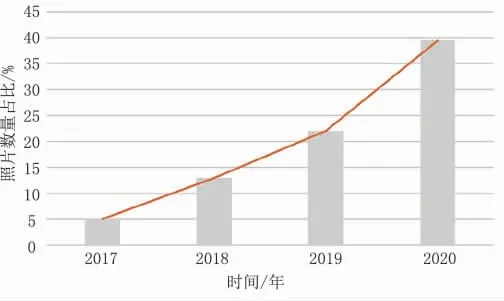

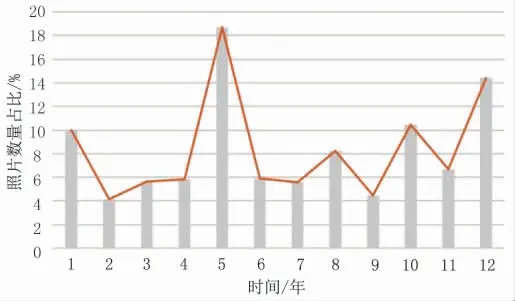

由游客在月洲村旅游行為的時間分布特征(圖2),可見近年來月洲村旅游業有一定程度的發展,游客數量逐年遞增。通過整合分析各月份拍攝照片數量占比(圖3),可見月洲村的游客主要集中在5月、12月,其次為1月、8月、10月;3月桃李盛開,期間游客以觀賞自然景觀為主,照片多桃李等元素;5月氣候舒適,為游客來訪的高峰時期;8月、10月、12月、1月處于暑期、國慶黃金周、寒假期間,拍攝照片數量呈現3 個峰值。后續研究可進一步分析特定月份的游客拍攝照片及評價文本內容,指導村落重點時段的旅游發展。

圖2 2017-2020年拍攝照片數量占比

圖3 2017.01-2021.07 各月拍攝照片數量占比

3.1.2 空間特征

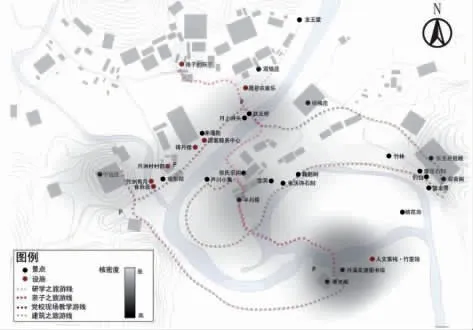

通過田野調查結合高分影像的方式對獲取的照片進行地理位置配準(圖4),拍攝點呈現明顯的聚散特征。基于拍攝點在空間上的分布,疊加月洲村的景點、設施分布以及規劃的游覽線路,由核密度分析(圖5),可見游客拍攝照片點主要集中于月溪花渡圖書館與寒光閣區域,其次是寧遠莊、半月居、狀元橋等區域。月溪花渡圖書館與寒光閣區域拍照點密集的原因有以下幾點:其一,該區域位于村口,游客對村落的感知由此開始;其二,該區域包含月溪花渡圖書館與寒光閣,景點集中;其三,自然人文景觀資源較好,圖書館內部氛圍較吸引人群。

圖4 照片拍攝點分布

圖5 核密度與游覽線路

3.1.3 游覽線路

游客游覽線路主要呈現月溪花渡圖書館與寒光閣區域——半月居區域——狀元橋區域——寧遠莊區域的走向。反觀村落的規劃游線(圖5),部分景點游客拍照密度較低,如研學之旅中的濱水景點:蘆川小集、鞠躬樹、張圣君祖殿、摩崖石刻區域等;親子之旅游線集中在圖書館與孩子的院子區域,未來可加強孩子的院子區域的開發建設,并考慮將研學之旅的部分景點融入親子游線;黨校教學游線與建筑之旅貫穿了大部分的高熱度景點,由于高熱度經典承載的游客容量較大,未來需加強該區域的基礎設施建設。未來研究可對較低熱度景點區域的評價文本與拍攝照片進行針對性分析,進而提出科學對策。

3.2 游客文化景觀偏好研究

3.2.1 照片編碼分析

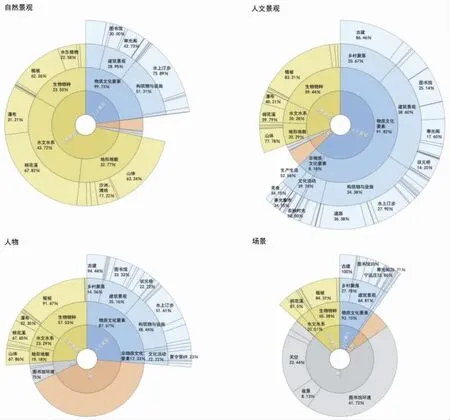

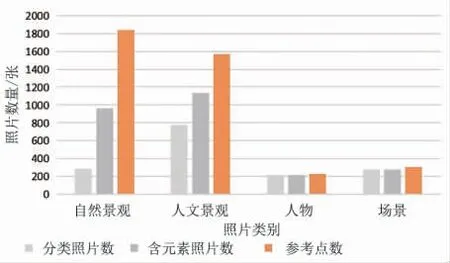

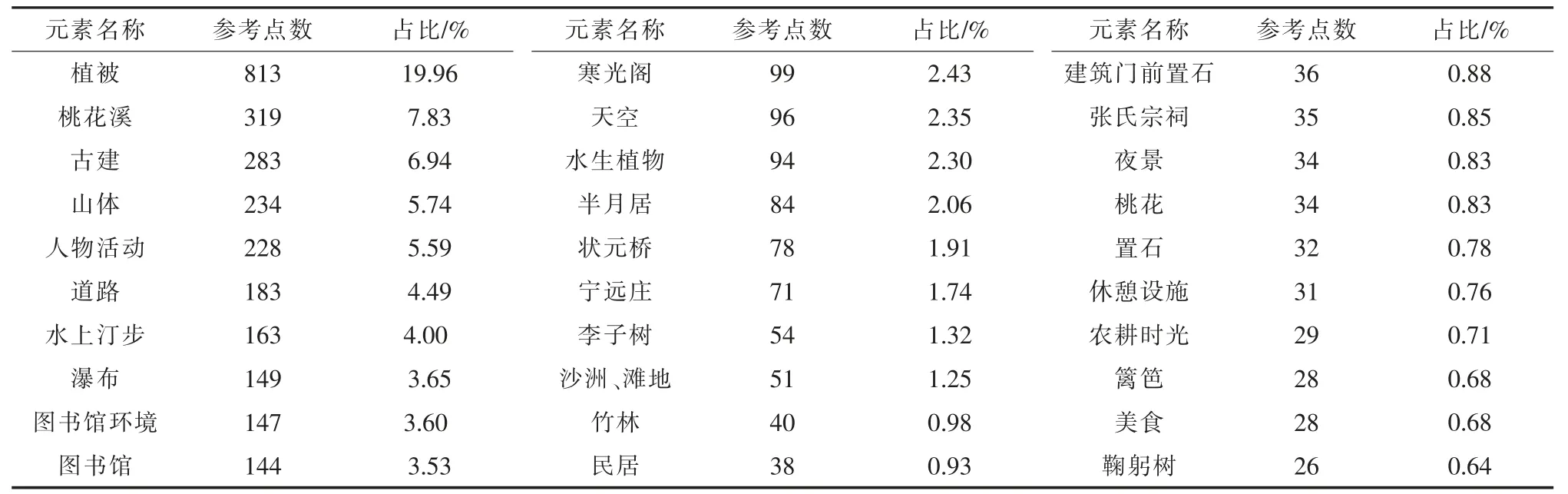

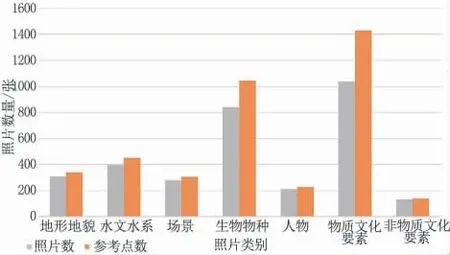

首先,通過創建以表1 中具體內容命名的83 個元素節點,提取其中拍名前30 的元素統計(表2),可見參考點數最多的為植被,占19.96%,游客拍攝照片中含與桃李等自然景觀的合影;桃花溪作為月洲村內的水環境也受到游客較多的關注,占7.83%;古建是月洲村體現其文化內涵的主要方式之一,古建、山體、人物活動等也是拍攝照片當中較為集中出現的元素。其次,通過將自由節點整合至樹狀節點之下,可見編碼前的分類照片數量與含元素的照片數量、參考點數之間的關系(圖7),各類照片整體呈現參考點數大于含元素照片數大于分類照片數的現象,游客傾向感知優美的自然景觀,且對于拍攝人文景觀照片具有一定的聚焦性。通過獲取環狀層次節點(圖6),可見月洲村拍攝照片中各元素之間的關系。含人物節點的照片多數含人文景觀與自然景觀節點,其中以物質文化要素中的水上汀步占比最大(51.61%),汀步位于圖書館附近且此處拍攝照片聚集,可見游客在旅游過程中更加傾向對人文景觀的游覽;照片中自然景觀通常與人文景觀共存,自然景觀要素感知以桃花溪為主;文化景觀要素感知以物質文化要素中的建筑景觀為主,占物質文化要素的38.60%,如圖書館、寒光閣、狀元橋等;場景要素通常作為單一的拍攝對象,以圖書館環境為主,拍攝內容多為圖書館內部茶幾、屏風等,同時包含少量自然、人文景觀與人物節點。

圖6 月洲村拍攝照片類別關系

圖7 月洲村拍攝照片類別統計

表2 月洲村拍攝照片元素統計(前30 項)

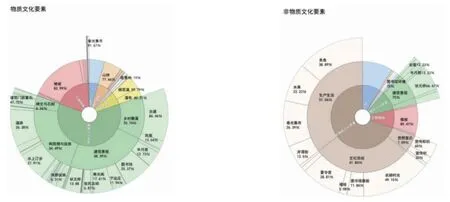

月洲村享有“八閩文化第一村”的稱號,為深入研究游客對人文景觀的感知偏好,將人文景觀劃分為物質文化要素和非物質文化要素進行月洲村拍攝照片類別分析(圖8),可見在人文景觀感知中感知對象以物質文化景觀為主。再以物質文化景觀和非物質文化景觀為可視化對象,獲取環狀層次節點(圖9),可見人們在感知物質文化要素的同時,也包含了部分的自然景觀要素,以生物物種為主;物質文化要素感知包含水上汀步、圖書光、寒光閣、狀元橋、休憩設施等;寒光閣與圖書館位于村口是村落文化的標準之一,狀元橋蘊涵村落的狀元文化深得游客喜愛。在感知非物質文化要素時也包含了物質文化元素,非物質文化要素的感知以農耕時光、美食、夏令營、春光集市為主,村落文化產業有一定程度的發展。

圖8 月洲村拍攝照片類別統計

圖9 物質文化要素與非物質文化要素

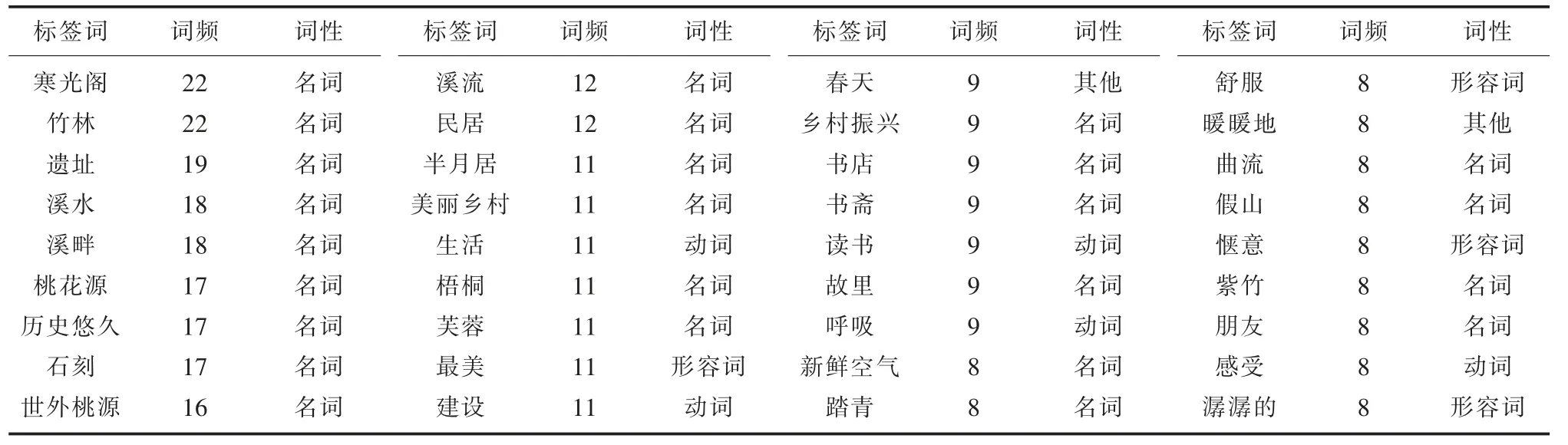

3.2.2 文本感知內容與詞云圖

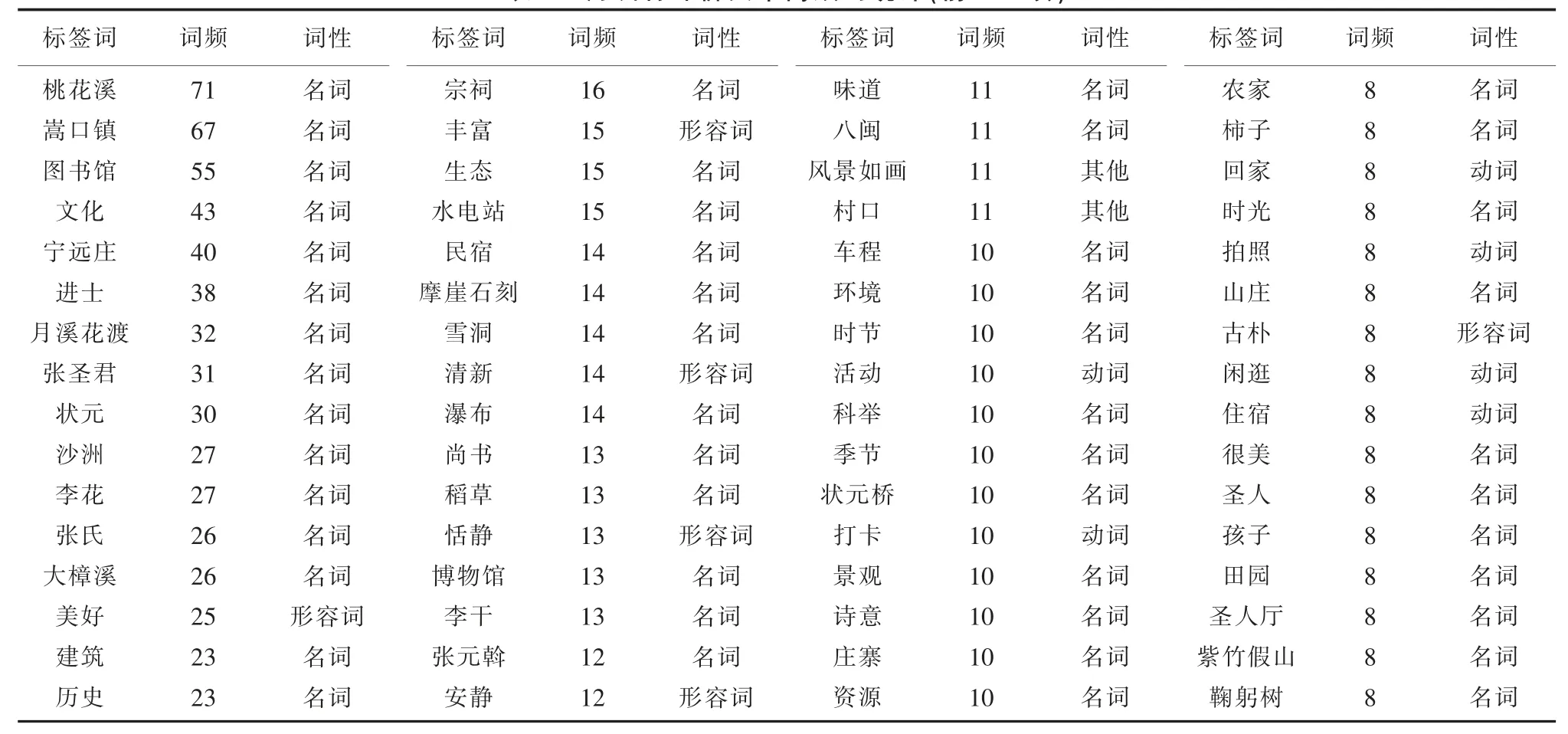

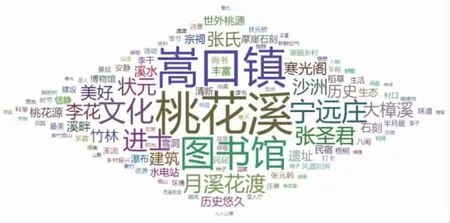

通過文本分析總結評價文本中提及較多的高頻詞匯(表3),發現在評價文本中,游客所提及的名詞數量較形容詞多;名詞主要是游客的感知對象,如“桃花溪”“嵩口鎮”“圖書館”“文化”“寧遠莊”等。“美好”“豐富”“清新”等形容詞在文本的提出,可見游客對月洲村的情感傾向較為積極。對高頻詞匯進行詞云圖的可視化(圖10),可見“嵩口鎮”“桃花溪”“圖書館”位于詞云圖核心位置,對“嵩口鎮”的提出主要為游客對月洲村的地理區位的認識,嵩口古鎮其他旅游區的開發促進了月洲村的旅游發展;處于次核心區域的有“文化”“寧遠莊”“進士”“張圣君”等,表明文化層面景觀元素對游客滿意度影響較大;外圍詞匯如“美好”“世外桃源”“風景如畫”多為積極評價,游客對旅游過程呈現較滿意的狀態。

表3 月洲村評價文本高頻詞統計(前100 項)

圖10 月洲村評價文本高頻詞匯詞云圖

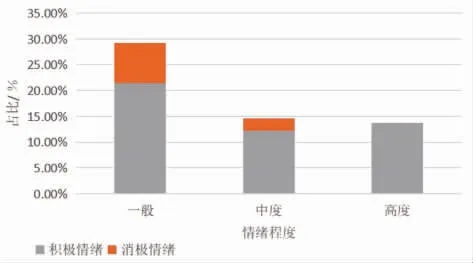

3.2.3 感知評價

網絡文本分析結果表明:游客情感體驗總體偏向積極,積極情緒占比47.36%,中性情緒占比41.94%,消極情緒占比10.70%。其中積極情緒分段統計結果如下:一般(0—10):占比21.41%;中度(10—20):占比12.17%;高度(20 以上):占比13.78%。消極情緒分段統計結果如下:一般(-10—0):占比7.77%;中度(-20—-10):占比2.49%;高度(-20 以下):0 條。由分段特征(圖11)可見在情緒程度以一般為主;村落中不存在使游客產生強烈消極情緒的問題。為獲取促發游客產生消極情緒的元素,對進行評分后的文本進行進一步的分析發現:文本包含有“可惜”“暈車”“牽強”“艱難”等表消極情緒的詞匯。游客有因網紅圖書館“月溪花渡”沒有提前預約不讓進而覺得可惜,有覺得景點多為旅游需要牽強杜撰之作,有覺得道路行走困難,以及部分年份桃李景觀性差。基于以上問題,月洲村應當完善圖書館預約管理制度,加強景點的文化性塑造,完善基礎設施建設,合理進行人為干預營造宜人的村落景觀。

圖11 積極情緒與消極情緒分段特征

續表3

4 傳統村落保護與發展建議

4.1 空間景觀元素優化

通過拍攝照片的質性分析可獲取游客拍照行為所面對的主要元素以及照片中各要素的關系。可依據相關元素間的關系,基于村莊現狀以及發展要求進行優化提升。如在對月洲村拍攝照片質性分析結果中可見,游客拍照對象以物質文化景觀要素占比最大,其與生物物種共同出現在照片中幾率最大,為營造更具吸引力的景觀可進一步探究村落的物質文化景觀要素與生物物種要素之間的關系,提升文化景觀節點的品質。

4.2 游覽線路優化

傳統村落的景觀游線布局上,應當在尊重原始村落場地條件的基礎上明確文化景觀的集中區域,針對不同人群進行游覽線路的規劃。本文在對現狀游客游覽分布的特征以及游覽線路的分布得出:部分區域的景觀受重視程度較低,且部分節點的由來受到游客質疑。月洲村可結合空間分布特征與消極評價的原因來對景點重新進行思考,從而規劃合理的游覽路線。

4.3 文化景觀保護與傳承

文化景觀作為傳統村落的主要景觀元素,將貫穿村落發展的始終。因此,在文化景觀的保護與傳承上,應當秉承溯源、保護與發展相結合的模式。通過對月洲村評價文本的分析可見現狀文化景觀存在溯源不足、保護不當的問題。對此,應當在評估具體文化景觀資源的基礎上,實施針對性的保護傳承措施;積極保護古建,必要時進行修繕,并限定游客數量以免對建筑造成超負荷傷害。

4.4 可持續發展

實現傳統村落的可持續發展是鄉村振興與發展的方針之一。村落可通過抓產業、生態建設、完善鄉村治理體系、抓扶貧、抓文化5 個舉措并舉,推進鄉村的可持續發展。月洲村可通過在村內開展文化教育活動、引進文旅企業等廣開致富門路;保持村莊內部建筑風格統一,積極完善村莊基礎設施,凸顯月洲村的生態特色;厚植鄉村文化沃土,為游客與居民傳達科舉傳奇,道教文化、農耕文化與莊寨文化。

5 結語

對傳統村落的文化景觀感知分析有助于我們了解村落文化的保留現狀與吸引力狀況,從而為傳統村落旅游發展與文化保護提供科學的行動指南。本文通過創建基于UGC 數據的傳統村落文化景觀偏好研究理論框架,進行時空分布與感知偏好、情感分析,對月洲村的可持續發展提出建議,該方法可用于傳統村落的現狀研究與優化提升。旅游行為中,不同游客群體的關注對象,游覽路線等存在差異,未來的研究可通過劃分不同人群、不同年齡段的游客進行感知分析,使村落旅游規劃更加符合各類人群的需求。