基于GIS技術的地下空間資源評估

顧逸佳GU Yi-jia

(常州市規劃設計院,常州213000)

0 引言

為使城市地下空間得到科學合理的開發利用,必須對城市地下空間資源進行綜合的分析評估,一方面充分挖掘地下空間資源的利用潛力,實現地上地下協調發展,另一方面避免盲目開發對地下空間資源帶來的破壞,實現地下空間的可持續發展。

1 研究方法

利用地理信息系統(GIS)平臺建立數據庫,將影響城市地下空間資源開發利用的有關自然條件和經濟社會條件各因素進行數字化整理,并建立相關評估模型,采用地域對比評判法及多因素綜合評判法對城市地下空間資源進行評估。

2 城市地下空間資源調查與評估

2.1 調查要素結構與評估指標體系

地下空間資源的可逆性較差,由于其工程的復雜性與特殊性,很難通過改造恢復其原始狀態,在開發利用之前對其進行充分調查與評估十分必要[1]。同時,由于地下空間資源的開發利用與地層構造、現狀建設情況及社會經濟發展等方面因素密切相關,因此城市地下空間資源調查和評估是一項復合型的工作。對影響地下空間開發利用相關要素進行分類梳理,并根據各因素的作用機制進行研究,對其影響權重進行分析,建立綜合評估指標體系,從而為下一步的評估模型計算提供參考。

2.2 評估模型建立

由于基礎數據的來源較廣,涉及到城市規劃學、工程地質學、社會經濟學、生態與環境科學等眾多科學領域,需將不同格式、不同類別的各種數據輸入一個統一的平臺,以進行評估模型的運算。本次評估以地理信息系統(GIS)為平臺,通過生成基本單元、基本單元編碼以及評估因子賦值三個步驟將各類基礎數據進行數理化分析,建立地下空間資源開發利用評估的數據庫[2]。

2.2.1 建立基本單元 基本單元是評估操作運算的基本空間單元。GIS中有兩種單元模式可采用,即矢量單元和柵格單元。以矢量單元模式建立基本單元為例,可通過CAD對城市地塊進行整理和重新繪制,同時利用GIS自動采集工具直接提取邊界及其對應的屬性數據,便可得到評估的基本單元。由于其基本單元表現為實際地塊紅線邊界,與城市的土地功能分區及土地管理的基本地塊相協調,利用矢量單元模式建立基本單元對城市規劃管理部門具有較好的實用價值。

2.2.2 基本單元編碼 為方便基本單元的定位與查詢,需按照一定方法對基本單元進行分區編碼。一般以城市總體規劃確定的城市組團為第一層次;再以城市快速路與主干道為界限劃分街區,為第二層次;各個街區內的基本地塊即為第三層次。

2.2.3 評估因子賦值 綜合來講,影響城市地下空間資源開發利用的因素可以分為兩大類,分別為工程難度等級及潛在開發價值。以評估單元為空間載體,對各個評估因子進行具體賦值。數值的確定以能較為真實的反應各評估因子對地下空間資源開發利用的影響程度及其相互間的差異為基本原則。例如:

工程難度等級的賦值:可將凡對地下空間開發利用可行性沒有造成不良影響的賦值為1;有一定影響并需在具體施工過程中考慮、處理的賦值為0.5;有嚴重不良影響并禁止其開發的賦值為0。

潛在開發價值的賦值:可將鼓勵地下空間開發利用的賦值為2.5;禁止其開發的賦值為0;區間以0.5為一等級,按照對地下空間開發利用的有利程度大小分別賦值。

①工程難度等級。

地下工程實施的可行性與安全性對巖土工程條件有著高度的依賴性。開發區域是否穩定,是否存在地震斷裂帶等影響地下工程開發的不利條件;地質構造巖性是否良好,地下空間一旦開工建設,是否會遭遇不可預測的坍塌、砂石液化等影響,這些都是需要在評估過程中重點考量的因素[4]。

1)地質穩定性因子。

可進行單獨的地質災害評估專項調研,也可參考城市抗震防災規劃中的相關章節內容予以確定如表1所示。

表1 區域穩定性對開發可行性的影響評分表

2)地質構造巖性因子。

可進行專門的工程地質勘探,也可根據相關工程勘探數據對巖石、地層、水文與地貌等信息進行綜合判斷如表2所示。

表2 地質構造巖性對開發可行性的影響評分表

3)地下水影響因子。

江南地區地下水位較高,給施工帶來諸多不便,也給地下室防潮等帶來較高要求如表3所示。

表3 地下水文條件對開發可行性的影響評分表

②潛在開發價值。

地下空間作為一個解決“城市綜合癥”的有效手段,在開發過程中存在一個不可忽略的問題就是造價問題。由于地下空間開發較地面更加復雜,其成本往往也較為昂貴,而且隨著開發深度的增加,開發成本也逐漸上升。因此地下空間的開發應該建立在先期經濟評估的基礎上,由于潛在開發價值大的區域對地下空間開發的推力作用也大,結合開發價值大的區域進行開發,可以提高地下空間開發的有效性、合理性和經濟性。評估模型選取了對地下空間利用潛在開發價值影響較大的用地功能、交通可達性、土地價格、軌道交通及歷史文保五個因子,對城市地下空間開發的潛在價值進行評定。

1)用地功能因子。城市各類用地由于功能的不同對地下空間的需求程度也不盡相同如表4所示。例如,位于城市中心區的金融辦公用地一般都會配置相當量的地下停車庫以解決自身的停車問題;而商業用地除了配置地下停車庫外,出于效益的考慮,還會將一些商業活動引入地下,建設一定量的地下商場。相比之下,市政、工業用地除非為了一些較為特殊的用途,比如出于人防或者地下倉儲的考慮,一般不會進行地下空間的開發使用。

表4 各類用地對地下空間需求程度的高低評分表

2)交通可達性因子。交通可達性即從城市各點、各區域到特定點、特定區域的方便程度。一般可以認為沿城市主要干道兩側的各點、各區域出行最為便捷,次干道次之、支路再次之。快速路由于一般服務于過境交通,同時控制沿線出入口數量,故其兩側地塊的出行并不便利,歸于支路一類。交通可達性高的地塊,對于地下空間開發利用的支撐作用也較強如表5所示。

表5 交通可達性不同的各個地塊對地下空間需求程度的高低評分表

3)土地價格因子。土地價格對于地下空間開發利用具有直接的影響,地面土地價格的上漲往往對于地下空間的開發利用起到明顯的推力作用。在城市土地價格較高的區域,開發商出于充分利用土地的考慮,進行地下空間開發的意愿也往往較為強烈如表6所示。

表6 不同城市地價區對于地下空間開發推力作用的強弱評分表

4)軌道交通因子。從國內外相關成功的案例來看,軌道交通站點周邊地塊適宜結合站點建設進行大規模的聯合開發。軌道交通站點周邊地塊通過地下通道增加相互的聯系以及地上與地下的商業互動,結合站點的建設可形成涵蓋購物、餐飲、時尚、娛樂、休閑、商務等多重功能的超大地下商城,并成為獨特的“地鐵商業模板”如表7所示。

表7 軌道交通對各個地塊的影響評分表

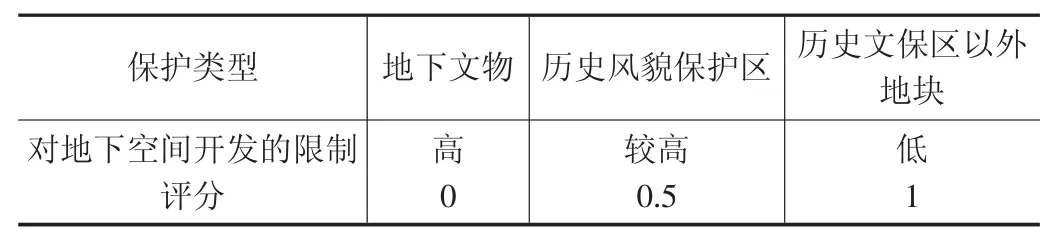

5)歷史文保因子。出于保護文物的目的,對于已有探明的地下文物埋藏區,禁止其保護范圍內地下空間的開發;對于歷史風貌保護區,為了減少地下空間開發對其造成的不良影響,限制其開發;歷史文保區以外地塊可不受本因子的限制圖如表8所示。

表8 歷史文保對各個地塊限制的強弱評分表

③豎向開發層次。

豎向開發層次的劃分具有一定的可動性,根據以往的經驗及我國現在的社會發展階段,一般將地下空間的豎向開發分為淺層(0~-10m)、次淺層(-10~-20m)與次深層(-20~-50m)以及深層(-50m以下)四個層次。

其中,淺層地下空間的開發受到地質水文及現狀建設等條件的制約作用最為強烈;次淺層地下空間的開發主要受到地面高層建筑物基礎的影響。但綜合經濟效益、工程難度等級以及建設成本來看,淺層與次淺層區域仍為近期地下空間開發利用的重點區域,次深層及深層的地下空間的開發基本不受現狀建設條件的制約,是未來地下空間開發利用的主體。因此,近期我國城市地下空間的開發主要較集中在淺層、次淺層;從總體來看,城市地下空間資源的有效性一般都呈現自上而下降低,而地下空間資源的容量則呈現自下而上減少的趨勢。

1)淺層(0~-10m)。根據現狀資料看,我國城市地下空間的開發利用目前主要利用的是淺層空間(0~-10m),而且基本為各種市政基礎設施管線,建筑物、構筑物基礎以及已建地下室。由此,可根據現狀建筑物、構筑物基礎底面及已建地下室對各個地塊淺層地下空間開發利用的限制如表9所示。

表9 對淺層地下空間開發利用的限制表評分表

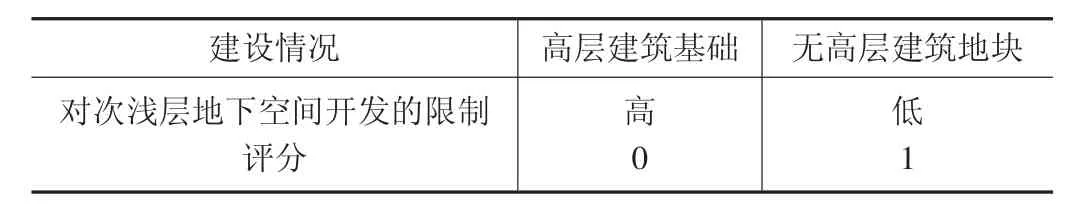

2)次淺層(-10~-20m)。一般建筑的基礎埋置深度不小于H*1/15(H為建筑物高度),若樁基則大約為H*1/18。考慮到地下工程與建筑基礎需要8~10m的安全距離,計算可得高度在30m上的高層建筑基礎對次淺層地下空間的開發均存在一定程度的影響。由此,可根據高層建筑物基礎對次淺層地下空間開發的限制如表10所示。

表10 對次淺層地下空間開發的限制評分表

3)次深層(-20~-50m)及深層(-50m以下)。次深層與深層地質水文條件較為穩定且基本不受地面建設條件的影響,但由于開發成本與工程技術的原因,資源開發的有效性與經濟性不如淺層與次淺層,主要運用于一些特殊用途[5]。

2.3 評估模型計算

按照評估因子對評估結果作用機制的不同,可將其分為影響性因子及決定性因子兩類。其中,影響性因子只對開發適宜度的大小起作用,如交通可達性因子、地價因子等;而決定性因子則是用于判斷是否能夠進行開發的限制性因子,如地質穩定性因子、歷史文保因子等。由于作用機制的不同,評估模型的賦值標準及數學算法也有所區別。凡依據影響性因子進行評分判斷的結果采取求和的方式進行計算,凡依據決定性因子進行評分判斷的結果采取求積的方式進行計算。①工程難度等級評定。工程難度等級評定是在綜合考慮地質穩定性、地質構造巖性以及地下水三類影響因素的基礎上綜合評估取得的,反映地下空間資源開發的工程適宜性,以上三類因子均為決定性因子,故采取求積的方式進行計算。評估模型的數學表達式如下:I1=a1*a2*a3。其中,I1為潛在工程難度等級評估得分值,a1、a2、a3為各影響因子評估分值。②潛在開發價值評定。潛在開發價值評定是在綜合考慮用地功能、交通可達性、土地價格、軌道交通以及歷史文保五類影響因素的基礎上綜合評估取得的,反映地下空間資源的需求強度大小和開發的效益的高低。以上五類因子除歷史文保因子外均為影響性因子,故采取將用地功能、交通可達性、土地價格及軌道交通因子加權求和再與歷史文保因子求積的方式進行計算。評估模型的數學表達式如下:。其中,I2為潛在開發價值評估得分值,bi為各影響因子評估分值,wi為各自權重。③豎向開發層次評定。I3為豎向各層開發層次的評估得分值。④綜合質量等級評定。綜合質量等級評定由工程難度等級評定、潛在開發價值評定以及豎向開發層次評定三個因素共同組成,反映地下空間資源綜合質量等級。

評估模型的數學表達式如下:I=I1*I2*I3

其中,I為地下空間綜合質量評估得分值,I1、I2、I3分別為工程難度等級評估得分值、潛在開發價值評估值以及豎向開發層次評定得分值。隨著開發深度的加大,地下空間開發的經濟性會逐漸減弱,地面交通可達性、用地功能等一系列用以評價淺層、次淺層開發潛在經濟價值大小的因子作用力也隨之降低,次深、深層地下空間的開發越來越呈現出一種均質化的態勢。因此,用于評估淺層(0~-10m)與次淺層(-10~-20m)的因子對于城市地下空間的次深層(-20~-50m)與深層(-50m以下)地下空間綜合質量的評估并不適用。遵循以上規律,對于次深層及深層地下空間綜合質量的評估可以借鑒淺層與次淺層的評估成果,通過適當刪減對其影響較弱的因子(如城市地價)進行修正,所得出的成果僅作為參考,具體實施時需根據情況進行重新評估。由于綜合質量等級評定所得出的結果為自然數形式,為指導今后地下空間的實際開發利用,需將改數值與城市地下空間可開發利用的程度建立某種聯系。借鑒城市總體規劃編制中關于城市管制空間的劃分標準,可根據城市地下空間的可開發利用程度將各層地下空間劃分為鼓勵建設區、適宜建設區及限制建設區三類。利用地理信息系統(GIS)平臺“graduated color”運算功能,將“class”值設為3,分別運算可得各開發層次的三區劃定范圍圖。以此為基礎,扣除已建地下空間的范圍,反饋回cad進行地塊的統計和計算,可得各層地下空間資源總量以及各層鼓勵建設、適宜建設及限制建設區各區的資源量[6]。

2.4 評估結果的分析

總體上來看,由于受到自然、社會經濟條件及現狀建設條件的影響,城市地下空間資源的分布一般呈現不均衡的特點。在城市中心、副中心、重要商業街區、交通樞紐、城市綠地、廣場以及大型公共設施周邊等區域進行地下空間開發能夠發揮出最大的經濟效益、社會效益和環境效益,這些區域也將是我國城市地下空間開發利用的重點和起源地。由于淺層地下空間資源受地面建設條件的影響最大,城市現狀建設區域尤其是中心區地下空間的開發受到較大的制約,然而這些區域大都處于地價因子評估中的“一級地價區”,開發的經濟潛力較高。因此可結合老城區的有機更新,通過對現狀地下室的改造,將有條件的地下室連通,進行聯合開發等一些手段,對城市現狀建設區域內的淺層地下空間進行科學有效的合理開發。但在具體工程設計及實施過程中,要充分考慮地下工程與地面現狀建設之間的影響,同時充分發揮地下空間開發利用對城市地上活動的促進作用,重視地下功能與地面功能的結合、協調和互補。