論RCEP 關(guān)稅政策給進(jìn)出口企業(yè)帶來的新機(jī)遇

金 艷 康彤宇

(中華人民共和國長春海關(guān) 吉林 長春 130033)

中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭與東盟10國于2020年11月25日簽署了區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定[Regional Comprehensive Economic Partnership,以下簡稱(RCEP)],協(xié)議的簽署意義重大。[1]該協(xié)定是世界人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大,具有發(fā)展?jié)摿Φ娜蜃畲笞杂少Q(mào)易協(xié)定。簽署后的原產(chǎn)地規(guī)則和關(guān)稅減讓優(yōu)惠政策已引起各方空前的關(guān)注和期待。協(xié)定就成員國間相互開放市場、實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的組織形式而言,無論是對東盟10國,還是中日等成員國都具有重大意義,將對我國經(jīng)貿(mào)發(fā)展帶來極大影響,給企業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展帶來新機(jī)遇。利用自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證書可以減免進(jìn)出口商品的關(guān)稅是RCEP中重要的優(yōu)惠措施之一。據(jù)長春海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年上半年長春海關(guān)簽發(fā)各類自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠原產(chǎn)地證書3955份,占原產(chǎn)地證書簽證總量的61.10%,金額達(dá)2.76億美元,企業(yè)憑此可享受進(jìn)口國關(guān)稅減免約1380萬美元。自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠原產(chǎn)地證書為企業(yè)帶來的效益進(jìn)一步凸顯。[2]因此,要積極引導(dǎo)企業(yè)更好地運(yùn)用RCEP協(xié)定中的優(yōu)惠關(guān)稅減免政策。

一、RCEP 關(guān)稅減讓

(一)整體關(guān)稅減讓承諾

關(guān)稅減讓是協(xié)定實(shí)施后備受各國關(guān)注的焦點(diǎn),RCEP各締約方適用的關(guān)稅承諾分為兩大類。一類是“統(tǒng)一減讓”,即同一產(chǎn)品對其他締約方適用相同的降稅安排,澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸等8個(gè)締約方都是這種模式,這些締約方只有一張關(guān)稅承諾表,即RCEP項(xiàng)下原產(chǎn)于不同締約方的同一產(chǎn)品,在上述締約方進(jìn)口時(shí),都將適用相同的稅率。另一類是“國別減讓”,對其他締約方適用不同的降稅安排,采用這種模式的國家包括韓國、日本、印度尼西亞、越南、泰國、菲律賓和中國,這意味著原產(chǎn)于不同締約方的同一產(chǎn)品,在進(jìn)口時(shí)適用不同的RCEP協(xié)定稅率。我國分別與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟兩兩達(dá)成貨物貿(mào)易關(guān)稅承諾,共有5張關(guān)稅承諾表。

(二)RCEP降稅模式

降稅模式主要包括4種:協(xié)定生效立即降為零、過渡期降為零、部分降稅以及例外產(chǎn)品。過渡期的時(shí)間主要為10年、15年和20年等。[3]

1.協(xié)定生效立即降為零

指在協(xié)定對一締約方生效的第一年,原產(chǎn)貨物立即執(zhí)行零關(guān)稅。

2.過渡期降為零

指原產(chǎn)貨物的關(guān)稅稅率自協(xié)定對一締約方生效之日起,經(jīng)過一段過渡期線性或者非線性的削減,從基準(zhǔn)稅率最終降至零。

3.部分降稅

指原產(chǎn)貨物的關(guān)稅稅率一定程度削減,但最終并不降至零。

4.例外產(chǎn)品

指協(xié)定生效后,免除任何削減或取消關(guān)稅承諾的產(chǎn)品。在公布的RCEP關(guān)稅承諾表中,這類商品的協(xié)定稅率都以字母“U”表示。

(三)中國及其他締約方關(guān)稅承諾

RCEP締約方除日本外已與我國先后簽署實(shí)施包括《亞太貿(mào)易協(xié)定》《中國-東盟自由貿(mào)易協(xié)定(升級(jí)版)》《中國-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定》《中國-新加坡自由貿(mào)易協(xié)定》《中國-韓國自由貿(mào)易協(xié)定》及《中國-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定》等6項(xiàng)優(yōu)惠貿(mào)易安排。

表1可見,中國將對86%的日本和韓國產(chǎn)品關(guān)稅最終降為零,對東盟、澳大利亞、新西蘭產(chǎn)品關(guān)稅最終降為零的比例達(dá)到90%以上。

表1 中方對其他締約方降稅一覽表

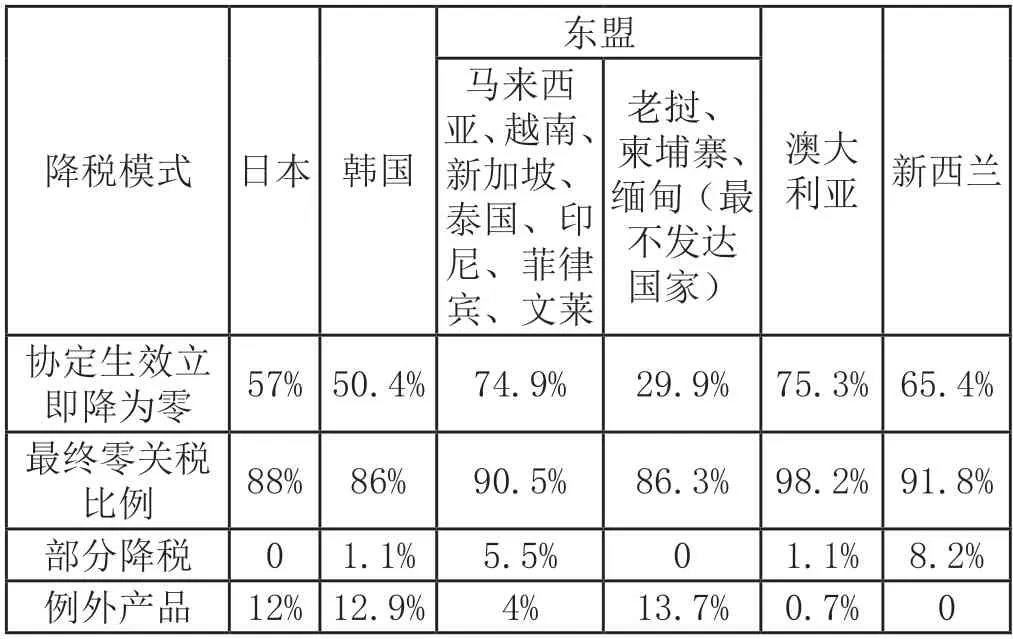

表2可見,其他締約方對我國產(chǎn)品關(guān)稅最終降為零的比例均達(dá)到85%以上,其中澳大利亞達(dá)98.2%。

表2 其他締約方對中方降稅一覽表

二、RCEP 原產(chǎn)地規(guī)則的新特點(diǎn)

原產(chǎn)地規(guī)則是各國為了確定貿(mào)易中的商品的原產(chǎn)地而制定的法律、法規(guī)和普遍實(shí)施的行政命令及措施[4],是判定進(jìn)出口貨物“國籍”的規(guī)則,是自由貿(mào)易協(xié)定項(xiàng)下優(yōu)惠貿(mào)易政策實(shí)施的重要規(guī)則。海關(guān)根據(jù)原產(chǎn)地規(guī)則對具備原產(chǎn)資格的貨物,確定實(shí)施關(guān)稅的優(yōu)惠或差別待遇等有關(guān)貿(mào)易的其他措施。RCEP打破了東盟、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭各自實(shí)施自貿(mào)協(xié)定的格局,首次將15個(gè)締約方集合到一個(gè)自貿(mào)協(xié)定中,使 RCEP“原產(chǎn)地規(guī)則”作為各締約方貨物能否享受協(xié)定優(yōu)惠關(guān)稅的基本判定標(biāo)準(zhǔn)。其原產(chǎn)地累積規(guī)則使得協(xié)定可以有效運(yùn)轉(zhuǎn),最引人注目。所謂累積規(guī)則是指在確定產(chǎn)品的原產(chǎn)地時(shí),可以將生產(chǎn)過程中使用的其他締約方的原產(chǎn)材料視為生產(chǎn)國自己的原材料加以累積,從而使出口產(chǎn)品更易達(dá)到關(guān)稅減讓的條件。累積規(guī)則被視為RCEP原產(chǎn)地規(guī)則中最具特色的內(nèi)容,也是原產(chǎn)地規(guī)則中的新特點(diǎn)。與我國已生效實(shí)施的雙邊自貿(mào)協(xié)定中,累積規(guī)則的適用僅限于締約雙方,而RCEP締約方更多,因此累積范圍更廣,累積效應(yīng)更明顯,無疑將為企業(yè)降低在區(qū)內(nèi)的投資生產(chǎn)成本提供制度保障,加之最大的投資自由化和便利化水平協(xié)定等利好因素,都將極大促進(jìn)RCEP區(qū)內(nèi)的貿(mào)易投資。協(xié)定可實(shí)現(xiàn)15個(gè)成員國之間的累積,使得貨物更容易獲得RCEP原產(chǎn)地資格,經(jīng)過區(qū)域價(jià)值累積后,可能被認(rèn)定為RCEP區(qū)域原產(chǎn),享受RCEP優(yōu)惠關(guān)稅。企業(yè)可建立更精細(xì)更完善的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系,降低最終產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,將充分釋放協(xié)定帶來的紅利。同時(shí),可促進(jìn)區(qū)域供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈深度融合,并進(jìn)一步增強(qiáng)自貿(mào)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈布局的靈活性和多樣性,這將有助于擴(kuò)大RCEP成員之間深度融合和發(fā)展。

三、運(yùn)用RCEP 原產(chǎn)地規(guī)則實(shí)現(xiàn)原產(chǎn)地證明的多樣性

原產(chǎn)地證明是各國根據(jù)相關(guān)的原產(chǎn)地規(guī)則簽發(fā)的證明商品原產(chǎn)地,即貨物的生產(chǎn)或制造地的一種具有法律效力的證明文件,是商品進(jìn)入國際領(lǐng)域的“護(hù)照”,是證明商品的經(jīng)濟(jì)國籍,通關(guān)享惠率稅的憑證。[5]過去的自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地證明大多只有原產(chǎn)地證書一種形式(如中國-東盟自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地證明),而RCEP項(xiàng)下的原產(chǎn)地證明則包括背對背原產(chǎn)地證明和原產(chǎn)地聲明。

(一)RCEP原產(chǎn)地證明增加了背對背原產(chǎn)地證明

背對背原產(chǎn)地證明是成員國出口產(chǎn)品在中間成員國拆分后,可在不超過初始原產(chǎn)地證明所載數(shù)量和有效期內(nèi),出具的原產(chǎn)地證明為背對背原產(chǎn)地證明。[6]針對這類符合直運(yùn)規(guī)則要求的貨物,中間締約方可以基于出口時(shí)的初始原產(chǎn)地證明,進(jìn)一步出具新的原產(chǎn)地證明,證明貨物仍保持原產(chǎn)資格。相關(guān)貨物在其他締約方進(jìn)口的時(shí)候可以憑借背對背原產(chǎn)地證明同樣可以享受關(guān)稅減讓優(yōu)惠政策。

(二)RCEP原產(chǎn)地聲明的運(yùn)用

企業(yè)自主原產(chǎn)地聲明是指在傳統(tǒng)的由簽證機(jī)構(gòu)所簽發(fā)的原產(chǎn)地證書之外,還將允許經(jīng)核準(zhǔn)的出口商,以及貨物的出口商或生產(chǎn)商自主聲明,該制度是高水平自由貿(mào)易協(xié)定重要特征之一。我國與瑞士簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定中也采用了經(jīng)核準(zhǔn)的出口商自主聲明制度,但RCEP增加了貨物的出口商或生產(chǎn)商符合條件可以具有簽發(fā)原產(chǎn)地聲明的資格。這標(biāo)志著原產(chǎn)地聲明制度將由原產(chǎn)地證明書簽發(fā)模式增加了企業(yè)信用擔(dān)保的普遍適用模式,從而提高貨物通關(guān)便利。按照協(xié)定要求,經(jīng)核準(zhǔn)的出口商出具的原產(chǎn)地聲明將與原產(chǎn)地證書并軌使用,同樣可以享受進(jìn)口締約方協(xié)定項(xiàng)下的關(guān)稅優(yōu)惠。為企業(yè)利用RCEP的優(yōu)惠關(guān)稅政策提供便利。

四、利用RCEP 優(yōu)惠關(guān)稅政策促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的建議

在新的形勢下,中國需要以大格局,大思維全面認(rèn)識(shí)RCEP帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn),對標(biāo)國際高水平自貿(mào)規(guī)則,充分利用RCEP中關(guān)稅減讓在貿(mào)物貿(mào)易領(lǐng)域取得的重大成果,建議在今后經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中深入研究RCEP規(guī)則,用好關(guān)稅減讓政策,為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展服務(wù)。

(一)加大宣傳力度

伴隨著自由貿(mào)易戰(zhàn)略的深入實(shí)施和廣泛擴(kuò)展,新要求、新做法不斷推陳出新,應(yīng)建立由政府主導(dǎo),商務(wù)部門牽頭,相關(guān)海關(guān)及行業(yè)協(xié)會(huì)參與的自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠政策宣傳機(jī)制,開展RCEP關(guān)稅優(yōu)惠政策宣傳,擴(kuò)大自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠政策覆蓋范圍。針對企業(yè)簽證“被動(dòng)辦證,客戶需要就辦,不需要就不辦”的現(xiàn)象,開展有針對性的政策宣傳。以新聞發(fā)布會(huì)、開展研討會(huì)等為契機(jī),通過媒體面向企業(yè)宣傳原產(chǎn)地新政策,提升企業(yè)簽證意識(shí),使企業(yè)用好相關(guān)優(yōu)惠性政策,支持和提升吉林省進(jìn)出口企業(yè)競爭力。

(二)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)研究,做好智能儲(chǔ)備

一是提前介入,加強(qiáng)政策研究學(xué)習(xí)。原產(chǎn)地業(yè)務(wù)相關(guān)人員深入細(xì)致地研究學(xué)習(xí)RCEP原產(chǎn)地規(guī)則、簽證操作程序及降稅安排,為開展RCEP的宣傳、普及和培訓(xùn)工作做好業(yè)務(wù)和知識(shí)儲(chǔ)備。二是積極研究降稅清單,提高政策利用率。RCEP將使吉林省的相關(guān)產(chǎn)業(yè)受益,要積極研究降稅清單,不同產(chǎn)業(yè),不同產(chǎn)品的降稅幅度是不同的,個(gè)別產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域也可能受到?jīng)_擊。三是建議由地方政府牽頭,組織相關(guān)部門及相關(guān)進(jìn)出口企業(yè),結(jié)合對RCEP中涉及的國家進(jìn)出口商品的實(shí)際情況,研究降稅清單和降稅進(jìn)程,同時(shí)要參照已實(shí)施的自貿(mào)協(xié)定,引導(dǎo)企業(yè)有計(jì)劃、有目的地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。深入研究降稅清單中稅率降幅較大且降幅進(jìn)程較快的優(yōu)勢產(chǎn)品,分析判斷吉林省可能受到的優(yōu)惠或沖擊的產(chǎn)業(yè),并幫助企業(yè)有針對性地應(yīng)對,提高政策的利用率。四是企業(yè)應(yīng)該重視出口商品的歸類、原產(chǎn)地等海關(guān)有關(guān)知識(shí),加強(qiáng)對ECEP原產(chǎn)地規(guī)則學(xué)習(xí),確保出口商品申報(bào)的準(zhǔn)確性,以便更好地享受關(guān)稅減讓政策及快速通關(guān)。

(三)推進(jìn)系統(tǒng)升級(jí),高效服務(wù)企業(yè)

通過不斷增加和豐富業(yè)務(wù)功能模塊,實(shí)現(xiàn)相應(yīng)管理APP平臺(tái)運(yùn)用,通過信息化手段有效保障原產(chǎn)地簽證業(yè)務(wù)快速發(fā)展,為企業(yè)提供便利,節(jié)省人力、物力和時(shí)間。同時(shí)企業(yè)出口報(bào)關(guān)時(shí),可在報(bào)關(guān)系統(tǒng)設(shè)立出口自貿(mào)區(qū)國家辦理產(chǎn)地證業(yè)務(wù)提示,讓企業(yè)實(shí)實(shí)在在地享受到國家給予的優(yōu)惠關(guān)稅待遇,進(jìn)一步深化原產(chǎn)地證書“智能審單”,實(shí)現(xiàn)24小時(shí),365天全天候、不間斷審核,保證簽證質(zhì)量,提高簽證效率,方便了企業(yè),降低成本。

(四)精準(zhǔn)幫扶,助推企業(yè)發(fā)展

根據(jù)企業(yè)出口量、產(chǎn)品優(yōu)勢特色進(jìn)行全面篩查,對重點(diǎn)企業(yè)予以扶持,為其量身定制個(gè)性化服務(wù)清單,指導(dǎo)企業(yè)合理利用規(guī)則享受優(yōu)惠稅率和開拓新興市場。通過企業(yè)信息,著重對新備案企業(yè)有針對性地開展宣傳、申領(lǐng)員培訓(xùn),強(qiáng)化企業(yè)申領(lǐng)優(yōu)惠原產(chǎn)地證書意識(shí),提高企業(yè)進(jìn)出口利潤,從點(diǎn)到面,形成立體的幫扶,充分發(fā)揮原產(chǎn)地工作對吉林省外貿(mào)發(fā)展的帶動(dòng)作用。

對小微企業(yè)進(jìn)行“一對一”“面對面”個(gè)性幫扶,加強(qiáng)對小微企業(yè)指導(dǎo)。幫助企業(yè)查詢自貿(mào)區(qū)關(guān)稅表,引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)自身出口產(chǎn)品特點(diǎn),充分利用自貿(mào)協(xié)定提供的優(yōu)惠政策擴(kuò)大進(jìn)出口。同時(shí)為受到?jīng)_擊的企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)提供幫助。

(五)運(yùn)用大數(shù)據(jù),幫扶企業(yè)

為了使更多企業(yè)充分利用自貿(mào)協(xié)定的優(yōu)惠政策,可以利用出口大數(shù)據(jù)查詢與自貿(mào)協(xié)定相關(guān)國家有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量,對企業(yè)進(jìn)行提醒辦理原產(chǎn)地業(yè)務(wù)。使更多企業(yè)提高認(rèn)識(shí),主動(dòng)地辦理自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠原產(chǎn)地證書,享受其優(yōu)惠的關(guān)稅減免待遇。

RCEP將為進(jìn)出口企業(yè)帶來新機(jī)遇,以推進(jìn)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)在我國落地為突破口,大力推進(jìn)原產(chǎn)地簽證便利化服務(wù)措施,積極宣傳自由貿(mào)易協(xié)定優(yōu)惠政策,幫助轄區(qū)企業(yè)利用自由貿(mào)易政策創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。使我國出口產(chǎn)品享受關(guān)稅減免優(yōu)惠待遇,優(yōu)惠我國企業(yè),促進(jìn)我國外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。