便攜式多功能電纜巡檢裝置設計

國網江西省電力有限公司景德鎮供電分公司 楊丹青 劉 宇 彭 峰 寧定業 李西猷 南昌大學信息工程學院 陳樂飛

隨著電力電纜在城市和大中型企業的供電系統中占比越來越大,電纜的運行狀態正影響著電力系統的穩定和安全[1]。而電力電纜的運行環境較差,隨著電纜線路運行時間的增加,難免會出現電纜老化現象[2]。為避免電纜線路故障的發生,需要對電力電纜實施巡檢,及時發現并消除電纜缺陷和異常,保證電纜設備正常運行[3]。

電纜巡檢需要對電纜溫度和局部放電情況進行檢測。文獻[4-6]使用物聯網、分布式光纖等技術對電纜進行在線巡檢,但是這些遠程在線檢測技術在檢測到故障之后仍需人工巡檢確認故障。文獻[7-8]利用巡檢機器人對輸電管廊進行巡檢,但巡檢機器人存在成本過高、場景適應性較差等問題,因此,現有的智能化巡檢設備無法完全替代人工巡檢。

當前,人工巡檢一般需要對電纜的溫度和局部放電故障進行檢測,通常采用高頻電流法[9]、震蕩波法[10]檢測局部放電,使用紅外測溫儀[11]檢測電纜溫度。但老式高頻電流檢測裝置體積較大,難以適應巡檢需求;震蕩波法檢測裝置需要在斷電條件下使用,增加了巡檢人員的工作量。此外,紅外測溫與局部放電檢測使用不同的裝置,需要多人操作,裝置功能單一。因此亟需研發一種便攜的多功能的電纜巡檢裝置輔助電纜巡檢人員工作。

國內外專家學者對多功能的電纜巡檢裝置已開展了一定的研究。文獻[2]設計了一種多參量帶電檢測裝置,將超聲波法和特高頻法用于電纜巡檢。文獻[12]通過超聲波和紫外光信號對電纜頭局放進行檢測。文獻[13]基于高頻電流法、特高頻法和超聲法對電纜狀態進行評估。但以上研究都只是將多種檢測方法機械的融合在一個裝置中,并沒有考慮多種檢測方法之間的互補性。

針對上述問題,本文設計了一種基于紅外成像、高頻電流、超聲波、特高頻等技術的多功能一體化電纜巡檢裝置,實現對電纜管廊的巡檢。該裝置充分考慮了不同技術之間的互補性,從而提高檢測裝置的靈敏度與實用性。并具備取證標識識別、自動報表生成等智能輔助服務功能,可降低巡檢人員技術要求。該裝置小巧便攜、使用靈活、安全可靠,可有效提升現場作業效率,降低人力物力和時間成本。

1 巡檢裝置總體設計

本裝置為應對輸電管廊的巡檢要求,主要分為傳感器模塊、信號調理模塊、處理器和輸出模塊四個模塊,具備紅外測溫、局部放電檢測、局部放電故障定位、數據存儲與數據傳輸功能,巡檢裝置設計主要由硬件與軟件兩部分組成。

1.1 檢測裝置硬件設計

巡檢裝置的總體設計如圖1所示,整個裝置主要由傳感器模塊(光電、紅外、超聲波、特高頻、高頻電流)、信號調理模塊、處理器和輸出模塊(無線通信、數據存儲、人機交互、GPS 定位)組成。其中紅外探測器和光電傳感器安裝在手持終端,其余傳感器通過外接端口使用連接線與手持終端連接,根據具體的使用需求選擇合適的傳感器。傳感器模塊將所檢測的信號發送給信號調理模塊,信號調理模塊將所接收的信號轉換成能被處理器接收的電信號,信號在經過處理器處理后發送給輸出模塊,其中人機交互模塊用于方便巡檢人員獲得相關信息,GPS 定位模塊用于確認故障位置,存儲模塊用于臨時存儲檢測數據。

圖1 檢測裝置硬件總體設計

1.1.1 外接傳感器

外接傳感器主要有高頻電流傳感器、超聲波傳感器和特高頻傳感器。

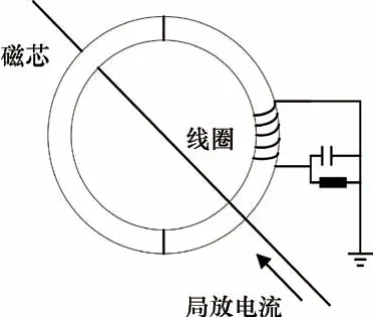

高頻電流傳感器。高頻電流傳感器主要通過高頻磁芯來檢測局部放電。高頻磁芯耦合局部放電發生時產生的局放電流,在線圈二次側產生感應電壓,感應電壓作用在電阻上轉化成用于檢測的感應電流,檢測頻帶為3MHz~50MHz。高頻電流傳感器在使用的過程中可直接鉗在電纜中間接頭、本體或者終端上,不需要改變電纜的運行狀態。高頻電流傳感器原理如圖2所示。

圖2 高頻電流傳感器結構

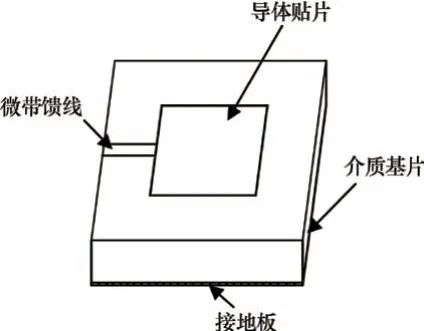

特高頻傳感器。特高頻傳感器由信號檢測天線與信號放大電路組成。用于感應局部放電所激發出的特高頻電磁波,其采用微帶天線結構,檢測頻帶為300MHz~1500MHz。UHF 傳感器在使用過程中放置在電纜終端環氧套管處或者電纜外部屏蔽層,同時可通過放置多個UHF 傳感器,根據時差定位原理x=(L-v×Δt)/2計算出故障源位置,用于局放故障定位。特高頻傳感器結構如圖3所示。

圖3 特高頻傳感器結構

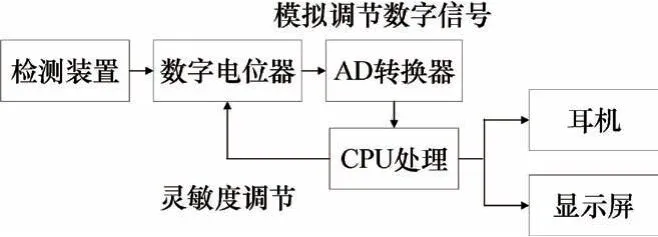

超聲波傳感器:超聲波傳感器可將超聲波信號轉換成電信號,通過圖像顯示和音頻輸出等方式供巡檢人員分析。超聲波檢測是一種非電檢測方法,可以避免受到電信號的干擾。超聲波傳感器在使用過程中可直接貼在電氣設備表面,檢測的原理如圖4所示。

圖4 超聲波傳感器原理圖

1.1.2 信號調理模塊

傳感器所檢測的信號需要對信號進行放大、調制解調、電信號轉化為數字信號、濾波、A/D 轉化等步驟以便于信號的傳輸與處理。不同處理方法的作用如表1所示。

表1 信號調理對應問題

1.1.3 手持終端

巡檢過程需要全程對電纜進行紅外測溫,將紅外探測器集成在手持終端可以避免傳感器的頻繁安裝切換,同時也為局部放電和溫度同時檢測提供了可能。手持終端可通過人機交互界面顯示從傳感器收集的各項數據,并進行數據的整理與發送。

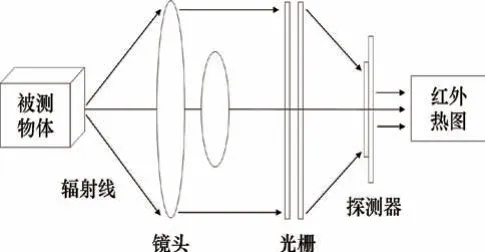

紅外探測器:紅外傳感器可以檢測到物體的熱輻射,將檢測到的信號通過數模轉換使信號轉變成可識別的圖像信號。結合攝像頭接收的可見光圖像通過雙視融合技術融合,呈現出物體表面的溫度分布圖像,使巡檢人員可以更加直觀的發現異常熱源位置。其測量溫度范圍在-20~1500 ℃, 溫度校準范圍為5-90。紅外檢測原理如圖5所示。

圖5 紅外檢測原理圖

人機交互界面:人機交互界面將設備信息與檢測信息直觀的顯示在界面方便巡檢人員查看,巡檢人員可以直接在人機交互界面進行檢測方式的替換、測量量程的更改、數據的存儲與發送等行為。

嵌入式CPU:采用高工作穩定性、功耗小、環境適應度較強的嵌入式CPU Freescale iMX257,具備數據存儲與保護、多任務處理、多通道信號采集等功能,并能根據需求對CPU 進行更新和擴展。該設計可有效降低設備體積,減少測量過程中的人工操作,以提高其在現場使用的實用性。

1.2 檢測裝置軟件設計

1.2.1 軟件架構

本裝置采用模型-視圖-控制器(MVC)架構,其具有耦合性低、重用性高、生命周期成本低、可維護性高等特點。

模型:模型中包含著數據,巡檢過程中檢測到的局放數據通過控制器輸送到模型中,也可以從模型中調用歷史數據進行數據比對。

視圖:視圖是與用戶進行信息交互的界面,將手持終端的設備狀態和探測器檢測到的數據在人機交互界面顯示,通過圖像曲線和數值的形式觀察檢測數據。

控制器:檢測人員通過控制器去調用模型中的數據和改變視圖的顯示,是模型層與控制層的連接媒介。

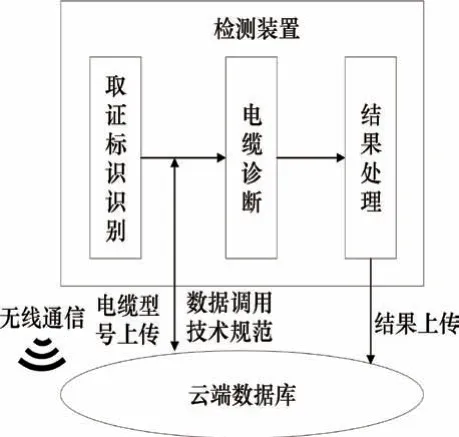

1.2.2 智能輔助服務

智能輔助服務流程如圖6所示,巡檢人員通過光電傳感器識別取證標識,確認電纜型號后從云端下載電纜終端技術規范與電纜歷史檢測數據,輔助判斷電纜巡檢狀態。通過檢測裝置進行巡檢后,故障位置、檢測圖像與檢測數據會通過無線網絡上傳到云端進行數據處理與數據管理,自動生成檢測報表并歸檔保存。

圖6 智能輔助服務流程

2 檢測方式互補性處理

2.1 裝置模式設計

局放檢測方式的特征如表2所示。

表2 不同局放檢測方式的特征

通過觀察特征可發現高頻電流法雖然可以直接檢測出是否有局放現象,但無法確認故障位置,而特高頻超聲波檢測雖然可以進行局放故障定位,但由于其檢測距離較短,需對電纜進行多次檢測才能完成巡檢任務,因此可采用高頻電流法判斷是否存在局放現象,用特高頻和超聲波檢測進行局放定位。

2.2 巡檢流程設計

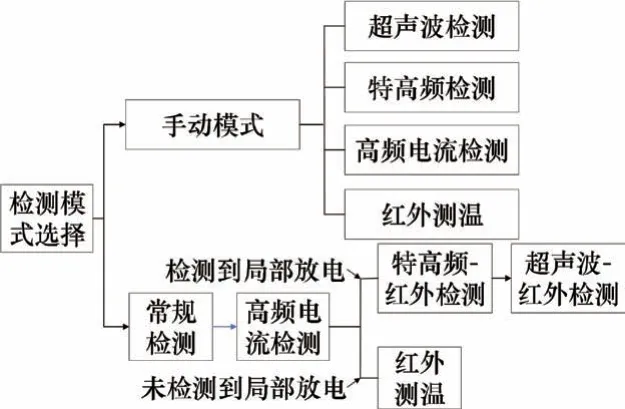

為充分利用檢測裝置的互補關系,提高巡檢效率,考慮電纜中間接頭和電纜本體兩種檢測情況,設計了巡檢裝置的巡檢流程。此外,為滿足巡檢流程的需要,設計了如圖7巡檢裝置的檢測模式巡檢流程,其中常規檢測模式用于電纜本體的巡檢,手動模式用于必要時的單項檢測。

圖7 巡檢裝置檢測模式

2.2.1 電纜中間接頭巡檢流程

在巡檢電纜中間接頭時,將裝置調整到手動模式選擇紅外測溫功能,使用手持終端檢測電纜中間接頭溫度。由于電纜中間接頭沒有鎧裝層和屏蔽層的信號屏蔽,在測溫完成之后選擇超聲波檢測功能,將超聲波傳感器與裝置連接,對中間接頭進行局放檢測。

2.2.2 電纜本體巡檢流程

對電纜本體巡檢時,將裝置調整到常規檢測模式。將高頻電流傳感器通過連接線連接到手持終端,對電纜進行局部放電檢測,根據是否檢測到局部放電現象來選擇下一步操作。

若未檢測到局部放電,將裝置切換至紅外測溫模式對電纜全程進行溫度檢測;

若檢測到局部放電,則需要對剩余電纜進行溫度檢測的同時,確定局部放電位置。將裝置切換至特高頻—紅外檢測模式,將特高頻傳感器通過連接線連接到手持終端,以特高頻檢測的量程(10米)為長度對電纜進行分段檢測。在每一次分段檢測之間,使用手持裝置對電纜進行測溫,使得檢測人員可以同時進行電纜測溫和局放檢測,避免對電纜全程進行局放檢測后再原路返回對電纜全程進行測溫。特高頻檢測到局放信號后,可進行粗略的局放定位,之后將裝置切換至超聲波—紅外檢測模式,檢測人員一手持設備對電纜進行紅外測溫,另手持外接的超聲波探測器,對局放進行精確定位。在確認局部放電位置后,可切換回手動模式下的紅外測溫模式對剩余電纜進行溫度檢測。

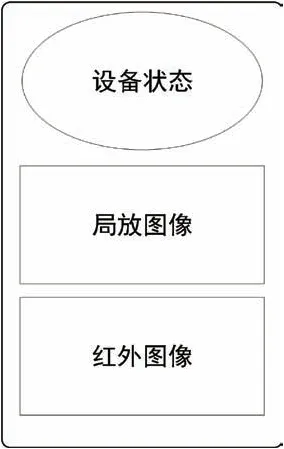

2.3 多數據顯示

為實現特高頻—紅外和超聲波—紅外檢測功能,需要根據數據的之間的聯系合理的安排各種數據的顯示。如圖8所示,將設備狀態、紅外圖像和局放圖像分層顯示,使得巡檢人員可以在檢測線纜溫度的同時定位局部放電位置,可有效避免檢測功能的頻繁切換和電纜重復巡檢。

圖8 檢測信號耦合處理

3 裝置測試

3.1 巡檢流程測試

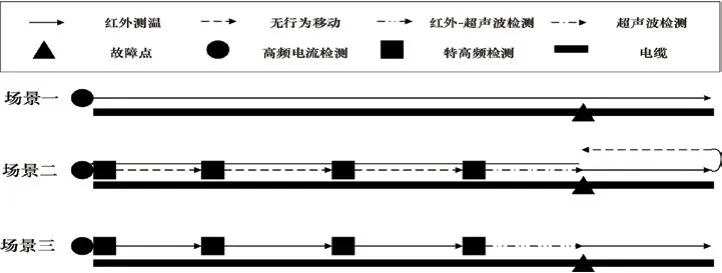

本文巡檢裝置和常規巡檢裝置的巡檢流程對比如圖9所示,設置四種模式進行對比。

圖9 巡檢裝置流程對比

場景一:使用常規巡檢裝置進行巡檢。

場景二:使用本文巡檢裝置進行巡檢,不考慮本文巡檢流程。

場景三:使用本文巡檢裝置進行巡檢,考慮本文巡檢流程。

由場景一、二對比可以發現,本文巡檢裝置由于加入了特高頻檢測與超聲波檢測,考慮了各個檢測方法的互補特性,可精確定位局放點故障位置,但由于沒有使用本文的巡檢流程,在定位局放故障點后,需要對之前局放檢測的電纜再進行檢測,巡檢路程增加了一倍。由場景二、三對比可以發現,由于使用了本文的巡檢流程,在特高頻檢測之間進行紅外測溫,當特高頻檢測檢測到局放信號后,切換至超聲波—紅外檢測模式對故障進行定位,在完成局放定位和電纜測溫任務的同時,使得巡檢路程減少了一半。

3.2 裝置功能測試

裝置外觀如圖10所示,裝置前部可拆卸進行傳感器模塊的切換,紅外探測器在裝置上方,顯示圖像通過數據線連接移動設備并在移動設備中顯示。

圖10 裝置外觀

裝置測試由于考慮了多數據顯示,可以在一個界面同時觀察電纜超聲波圖像和紅外檢測圖像,實現了電纜局放溫度同時檢測。

4 結論

本文設計了一種便攜式多功能電纜巡檢裝置,裝置具有多種傳感器,可單機實現溫度和局放檢測巡檢目標。

本文考慮了多種檢測方法的互補特性,設計了裝置的巡檢流程,并考慮了多檢測數據顯示。經測試對比,發現采用本文巡檢流程可將巡檢路程縮短一半,有效的提高了巡檢效率。

通過智能輔助服務,有效降低了巡檢人員的培訓成本。