教育數字化轉型的實踐邏輯與發展機遇

祝智庭 胡姣

[摘? ?要] “教育數字化轉型”是當前教育改革與實踐中的熱點,也是未來教育創新變革的發展趨勢。教育數字化轉型作為一種強調技術推動教育創新和變革的過程,其產生和實踐有著重要的發展意蘊。社會和文化的變遷、技術革新的動力、國家政策的主導和教育系統內生發展四個因素形成推拉合力驅動著教育數字化轉型。教育數字化轉型的實踐邏輯則可視為具有價值意圖支配的行為選擇,在實踐活動中深層次的生成原則包括:“問題驅動+理念引領”的原則、“系統進化+創新突破”的原則和“價值評估+迭代優化”的原則。目前,在構建智能社會新生態、構建高質量教育體系和COVID-19外部壓力催化的背景下,教育數字化轉型面臨著難得的發展機遇,但當下教育數字化轉型的實踐與所期待的價值取向還有一定差距。因此,需要研發教育數字化成熟度模型或框架、開展全國性的教育數字化就緒行動、做好各級各類教育數字化轉型試點、重視教育數字化轉型的相關教育理論研究,以更主動的姿態迎接世界教育變革的浪潮。

[關鍵詞] 教育變革;數字化轉型;動因;實踐邏輯;發展機遇

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 祝智庭(1949—),男,浙江衢州人。教授,博士,主要從事教育信息化系統架構與技術標準、信息化促進教學變革與創新、技術使能的智慧教育、面向信息化的教師能力發展、技術文化等方面的研究。E-mail:ztzhu@dec.ecnu.edu.cn。

一、引? ?言

經濟全球化的深入發展推動了經濟體制與經濟結構的轉型和變革,大國戰略博弈加劇社會轉型和教育體系的深刻變革。隨著云計算、人工智能與區塊鏈等新一代數字技術的發展與應用,以數字驅動變革與發展已經成了世界性的主題。2020年9月,聯合國教科文組織、國際電信聯盟和聯合國兒童基金會聯合發布了《教育數字化轉型:學校聯通,學生賦能》,關注教育的數字化連通[1]。同年,歐盟發布了《數字教育行動計劃(2021—2027年)》,明確了歐盟層面未來需要推進“促進高性能的數字教育生態系統的發展”和“提高數字技能和能力以實現數字化轉型”兩大戰略事項[2]。2021年8月,我國教育部批復同意上海成為教育數字化轉型試點區。除此之外,為迎接數字技術帶來的機遇與挑戰,世界各國紛紛出臺了一系列的數字化發展戰略和計劃,全方位推動教育領域的數字化變革。比如,啟動國家戰略規劃以完善數字化教學設備和資源,擬定數字化素養框架或將數字化素養培養納入國家課程體系,通過教育和培訓計劃提升師生數字化素養等舉措紛紛出臺。可見,數字化是當前教育改革與發展的核心議題,教育數字化成為國際教育改革的重點和趨勢,已經是一個不爭的事實。

一旦談及教育數字化的問題,就必然涉及了數字技術推動的教育系統內部的創新與變革。然而,根據摩爾定律,數字技術變革的指數速度已經超過了社會、政治和許多經濟機構的適應能力[3]。由此,催生出了“教育數字化轉型”的概念,教育數字化轉型是一個綜合的、系統的、全方位的創新與變革過程,其不僅直接關系到我國人才培養的質量,也深刻影響著整個社會的數字化轉型發展和國家的競爭優勢。2021年11月,聯合國教科文組織發布了《共同重新構想我們的未來:一種新的教育社會契約》,明確指出“要塑造和平、公正和可持續的未來,教育本身必須變革”,而“數字技術蘊含巨大的變革潛能,但我們還沒有找到將技術潛力化為現實的路徑”[4]。目前,教育數字化轉型還處于發展初期,面臨著空前的機遇和挑戰。對此,分析教育數字化轉型的內涵與動因,探討當代教育數字化轉型的實踐邏輯和發展機遇,對于指導我國教育數字化轉型具有重要的理論意義與實踐價值。

二、教育數字化轉型的內涵與動因

認識和理解教育領域的數字化轉型應該從建立概念體系著手,因此有必要分析教育數字化轉型的概念,并在此基礎上厘清教育數字化轉型的動因。

(一)教育數字化轉型的內涵

近年來,數字化轉型越來越頻繁地被提及,但目前并未達成統一的概念共識[5]。一些學者將數字化轉型視為一種策略、過程或者模式[6],一是將數字化定義為“使用數字設備進行通信、記錄、數據傳輸的數字方法”,基于此,數字化轉型被看作一種策略或方法;二是認為數字化是人與社會之間的交流和互動范式的改變[7],在這種認識下,數字化轉型被視為一種過程或者模式,包括基礎設施、管理、行為、文化特征的復雜解決方案。可以發現,不管是數字化處理策略和過程,還是范式改變,數字化轉型的內核是技術推動。由此,“數字化”作為以技術為載體的一種手段,其意義隨著數字技術的發展而不斷嬗變,使之經歷數字化轉換(Digitization)、數字化升級(Digitalization)和數字化轉型(Digital Transformation,有時簡稱DX)的概念發展。

美國高等教育信息化協會(EDUCAUSE)將數字化轉型定義為“通過文化、勞動力和技術深入而協調一致的轉變,優化和轉變機構運營、戰略方向和價值主張的過程”[8]。對教育而言,教育數字化在廣義上是指技術與教育系統深度融合的社會教育轉型的綜合體,在狹義上指的是將技術引入教育組織,以及基于這些技術形成的產品、流程或模式的創新和變革。在本研究中,教育數字化屬于狹義層面的概念,而教育數字化轉型是建立在數字化轉換(從模擬格式到數字格式的轉變)、數字化升級(利用數字技術和信息改變組織的運作過程)基礎上的轉型,指向系統化的發展。教育數字化轉型指的是將數字技術整合到教育領域的各個層面,推動教育組織轉變教學范式、組織架構、教學過程、評價方式等全方位的創新與變革,從供給驅動變為需求驅動,實現教育優質公平與支持終生學習,從而形成具有開放性、適應性、柔韌性、永續性的良好教育生態。這是一個比較長期的變遷(Transition)過程,其中要經歷許多大大小小的教育創新(Innovation)和變革(Changes) (統稱為“創變”)。所以教育數字化轉型是一個積小變為大變的嬗變,變成美麗的蝴蝶,而不是更好的毛毛蟲。

(二)教育數字化轉型的動因

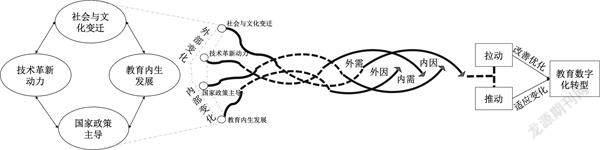

教育數字化已發展成為適應經濟與社會發展、解決社會發展與人才供需矛盾、提高社會生產力的新要求。隨著數字技術和數字化產業在社會和文化變遷發展中的作用日益加強,各國政府開始高度重視教育數字化,將教育數字化提到了國家戰略的高度,并主導推進教育數字化轉型。同時,教育數字化源于數字技術革新,技術革新驅動了教育數字化轉型的產生與發展,教育內生的發展需求不斷提升與外部沖擊帶來的教育韌性建設和穩定發展的需求,也在助推著教育數字化轉型的延拓。可以說,社會與文化變遷、技術革新驅動、國家政策主導、教育內生發展四大因素通過復雜的作用機制共同推動了教育數字化轉型。一方面,教育系統是社會生態系統的子系統,其外部環境的不斷變化,諸如社會與文化變遷、技術革新驅動、國家政策主導等因素的綜合作用,形成了促使教育系統轉型變化的“壓強”;另一方面,教育系統作為一個活性生態系統,具有持續變化的內生發展需求。內外部環境變化決定了教育數字化轉型的邏輯起點是適應競爭環境的快速變化,改善與優化教育過程以培養適應未來社會生活的人。同時,內外環境的變化也會導致新的內需、內因和外需、外因的出現,最終形成了教育數字化轉型的推拉合力,驅動教育數字化轉型,如圖1所示。

1. 社會和文化的變遷促動

有關“教育與社會關系”的研究主要以“轉型”“變遷”為視角加以探討,包括從教育到社會和從社會到教育兩條研究思路[9]。從教育到社會的思路,將教育看作社會的子系統,一般從教育系統的整體結果和價值取向層面看待二者的關系,認為教育是社會變遷的動因,或者教育是社會變遷的條件。從社會到教育的思路,假設社會變遷會引起教育目的、內容和方式的變化,一般從教育系統的組織和過程層面看待二者關系,認為教育是社會變遷的結果,并通過外部社會環境的變化創造出其特有的經濟基礎和文化特征,文化決定了人們對數字技術的總體態度和行為,影響教育系統的平衡。而對于教育數字化轉型,我們需要關注的主體是教育,教育數字化轉型屬于組織層面和過程層面的變化。“教育的本性更多的是保守的,而不是進取的;它一般在社會與文化變遷過程中,主要擔當的是‘滯后的角色,也就是常常落后于社會及文化的變遷。只有在社會意識形態的強有力的干預下,它才會緊隨社會及文化之后,作出這樣或那樣的改變。”[10]然而,當今世界由于信息化、全球化推動社會發生結構性變化,教育轉型變革的迫切性已經到了“臨界狀態”,容不得繼續“滯后”下去了。從工業社會步入信息社會,世界走向未來的智慧文明社會和文化變遷的力量浩浩蕩蕩,挾裹著教育進入數字化轉型的浪潮。事實上,社會數字化轉型浪潮已然到來,通過教育數字化轉型跟上信息文明的步伐和走向智慧文明的愿景,成為教育轉型發展的潛在需求。

2. 技術革新的動力驅動

縱觀人類文明的發展,每一次技術革命均有效提高了人類社會的生產力,從而引起組織結構和生產方式的顛覆性變化。如今,技術革新已經滲透在每個生產要素中,成為現實生產力。特別是人工智能、云計算、大數據、虛擬現實、5G和區塊鏈等新一代數字技術的發展和應用,對各行各業產生了顛覆性的影響。從電化教育或教育信息化發展角度看,技術賦能教育革新運動在我國已有百年[11],使用數字技術來建立新的教育服務、實施新方法或形成新模式,超越了傳統界限和發展格局。例如,互聯網拓展了教育的時空結構,可實現同步混合課堂、異步遠程學習、跨時空跨群體交流互動。因此,數字技術對教育具有革命性的影響,技術本身的功能價值及其對教育具有革命性影響的預見性,推動著教育組織和個人進行數字化轉型實踐。此外,技術要素是教育數字化區別于傳統教育的根本特征,教育數字化轉型對技術的依賴性決定了技術革新成為其發展源動力。一是通過布局數字技術環境或新形式的組織結構,使教育教學能夠從數字技術中獲得高質量的發展。二是技術的發展往往會對教育數字化轉型的過程產生影響,隨著新的技術的產生,可能會打破原先教育數字化的平衡狀態,在動態的發展環境中,不僅給予了教育數字化轉型新的動力,也對教育數字化轉型提出了新的發展要求。

3. 國家政策的主導推動

數字技術正在推動全球新一輪科技革命和產業革命加速前進,不僅為社會和經濟的發展創造了條件,也在改變著國家的比較優勢和競爭優勢。而教育將成為重建數字化時代世界格局的關鍵力量,教育數字化已然是各國教育發展的關注點,也是傳統教育迫切轉型的風向標。近年來,我國政府發布了一系列政策文件,例如,《中國教育現代化2035規劃》《新一代人工智能發展規劃》《高等學校人工智能創新行動計劃》《教育信息化2.0行動計劃》,強調教育信息化的重要性。這些國家政策對教育數字化轉型起著主導推動作用。一是支持和鼓勵教育數字化轉型,通過建立教育數字化生態系統,包括互聯網接入、數字平臺、數字素養、數字領導力和數字化人才等的布局,直接或間接影響教育數字化轉型的主導邏輯與意愿。二是為教育數字化轉型提供了戰略性方向,教育數字化轉型的過程具有模糊、復雜和缺乏結構性特征,這些特征會影響和約束教育數字化轉型的選擇和走向,國家政策體現出國家戰略需要和教育發展需求,可轉變為教育數字化轉型的直接動力需求。同時,國家政策也給教育數字化相關產業帶來了政策紅利,促進教育數字化產業的發展,例如智能平臺、智能學具、學習管理系統等企業的發展,而數字化產業與教育聯動,又會繼續拓展教育數字化轉型的空間。

4. 教育系統內生發展的需求拉動

教育系統具有兩個功能:“使人成為人”和“職業選擇”[12]。教育系統的“職業選擇”功能主要受外部環境變化的影響,而“使人成為人”功能乃是教育系統內生的神圣屬性。于是,需要增強教育系統內部調適能力以應對內外部變化的挑戰,比如千禧一代數字原住民以數字化作為生存與實踐的主導方式所形成的數字化需求。再比如COVID-19的爆發迫使全球大部分公共服務轉向數字化,僅僅在幾周內就實現了需要數年的時間才能完全實現的戰略規劃和部署過程[13]。基于對“使人成為人”的認識,需要探尋數字化的新要素組合、新生產方式、新服務模式,以滿足學習需求的多樣化和規模化,追求公平優質的教育、教育創新、個性化教育等。同時,諸如COVID-19危機的外部沖擊和突發事件,揭露了教育系統的脆弱性和外部環境的不確定性,增強了對教育系統穩定與韌性建設的內生訴求,更加快了教育數字化轉型的步伐。因此,教育系統內生發展的需求拉動了教育數字化轉型,而教育數字化轉型也將進一步推動人類學習范式的變革從“教學者中心”向“學習者中心”轉型,并通過構建數字化流程以優化其教育組織和管理流程,來適應學生學習和擴展教育教學模式,促進教育系統的內生發展。

三、教育數字化轉型的實踐邏輯

馬克思主義認識論認為實踐是主觀之于客觀的活動,是以認識為基礎的改造客觀世界的有目的的活動。法國學者皮埃爾·布迪厄受馬克思主義的影響建立了實踐理論[14]。布迪厄認為實踐是具有邏輯的,其在《實踐感》一書中提出了“實踐邏輯”的概念,他把實踐作為聯結主客觀之間的紐帶,這種紐帶會使主客觀達到一種協調,而實踐邏輯則是隱藏在實踐活動中的深層次的生成原則,這些生成原則將實踐活動中的思想、感知和行為構成一體,使得實踐活動成為可能。受布迪厄社會實踐理論的啟發,石中英教授探討了教育實踐的邏輯,認為“實踐邏輯”是由習性、意圖、時間和場域等因素所構成,是一些經由文化的長期積淀而形成的“實踐圖式”[15]。教育數字化轉型的實踐圖式是技術與教育的融合應用,教育數字化轉型的實踐主要是探索和處理“教育實踐活動”的內在聯系,因而教育數字化轉型的實踐則是數字技術之于教育發展的應用。我們可以把教育數字化轉型的實踐邏輯視為具有價值意圖支配的行為選擇,在實踐活動中的深層次的生成原則包括:“問題驅動+理念引領”“系統進化+創新突破”和“價值評估+迭代優化”的原則。

(一)教育數字化轉型的實踐邏輯

1. “問題驅動+理念引領”的原則

教育是面向未來的事業,所以教育技術的哲學就是未來主義取向的。因而用技術賦能教育數字化轉型必須是理想主義兼顧實用主義,或者實用主義兼顧理想主義。問題驅動立足于實用主義,理念引領根植于理想主義,所以“問題驅動+理念引領”是教育數字化轉型的基本原則。實踐是由問題驅動的,教育組織和實踐個體通過反思現實情況與目標計劃之間的差異,從差異中找出問題,這些問題包括傳統教育中存在的現實問題以及數字化轉型過程中的新生問題,然后以問題解決取向來驅動教育數字化轉型的實踐。例如,對于優質資源共享問題,建設數字平臺將世界各地優質教育資源整合與匯集,探尋數字化渠道解決資源的設計、開發和共享問題。同時,實踐也是由理念引領的,根據未來教育愿景或者教育發展理念,呈現出當前教育數字化的局限性以及未來發展的新愿景,在這個過程中,教育組織和實踐個體設想教育未來以重新定向教育數字化轉型的發展軌跡,反復尋找解決方案以實現設想的場景,以“愿景實現”取向來驅動教育數字化轉型的實踐。例如,個性化學習理念引發的對智能學習平臺、差異化教學模式和自適應學習系統等的探索。

在教育數字化轉型的實踐中,當現實問題出現時,問題驅動被激發,尋找問題解決方案成為實踐方向;當沒有現實緊迫問題的時候,理念引領以期望高層次的發展,發展目標和愿景成為實踐方向。然而,問題驅動具有現實性,理念引領具有超前性,問題驅動的實踐走向需要理念引領,理念引領也會激發問題認識,問題驅動和理念引領往往相互交織,共同決定教育組織和個體的實踐軌跡。這條實踐軌跡一般與實踐的緊迫性相關,改善現實情況的需求和美好發展的信念觸發實際的行為,需要在有限的時間作出行動或決策。

2. “系統進化+創新突破”的原則

教育本身就是一個復雜的生態系統,其內部各子系統處于彼此聯系之中,這些子系統及其內部要素之間具有相互依賴性,其中許多獨立的元素或子系統相互作用,往往很難僅通過單個作用關系來預測或達成結果。此外,完成任務或實現目標,一般需要統籌布局所需的各種資源,同時牽動多個子系統和元素,各部分共同作用的同時也相互影響。例如,開展教學活動需要資源系統和組織系統協同運作。而子系統和元素的發展和后續的遞歸循環也可能導致現有方案和概念的替換,即:因為新結構的出現,影響和產生系統化的轉變。也就是說,教育數字化轉型的實踐存在內部子系統和元素之間遞歸的相互依賴性。例如,將智能技術引入課堂教學,形成了智能測評、智能學具和智能平臺等教育數字化解決方案,促進了智能教育概念的發展。同時,新概念的發展會引發其他數字解決方案的后續發展。例如,學習分析和數字挖掘的發展,會進一步補充和發展現有教學決策的概念,最后以數字驅動(啟發)教學決策替換掉傳統的教學決策模式。

同時,教育系統作為一個復雜系統,其實踐行為不僅會通過“系統進化”促進系統性發展,而且會通過“創變”來適應變化,這種創變則強調追求創新突破。一是通過微創新實踐誘發教育系統由量到質、由小到大、由局部到整體的漸進性發展,形成宏創新[16],例如,翻轉課堂和可汗學院的產生與發展;二是通過破壞性創新實踐促成“突變”式改變,例如,以分布式在線協作學習為特色的密涅瓦大學,以完全在線課程+STEM教育為特色的斯坦福在線中學。創新教育產品、教育方式和教育服務的數字化實踐,產生新的方式來消除不足的方案以形成新的解決方案,并通過系統內部的相互依賴性引發系統進化,進而獲得變革性的發展。當然,這種系統進化和創新突破的原則,通常需要與現有規則性方案和技術理念之間協調發展,可在問題驅動和理念引領的原則之中進行創新實踐。隨著時間的推移,各種小變化通常會形成重大的轉變。此時,教育數字化轉型過程中的某些創新實踐往往具有模糊性,不是有完全清晰目標的,在漸進性探索中發現了有價值的突變跡象,然后可能會引起系統性的變革,這是一種創新涌現現象(Emergence)。

3. “價值評估+迭代優化”的原則

如前所述,實踐是主觀之于客觀的活動,加之教育對于國家、社會和個人等發展的意義,決定教育數字化轉型的實踐本身并非無控制、無目的和自組織的活動。于是,教育數字化實踐一般需要在結合“問題驅動+理念引領”“系統變革+創新突破”的基礎上,通過評估確定當下實踐活動的價值。其中,問題會在實踐過程中不斷變化,理念也會不斷發展,系統進化和創新突破更是一個動態和變化的過程,并不是單次實踐活動就會獲得想要的結果,而是不斷地分析問題并逼近目標,通過搜索有效信息和外部資源,解決問題以實現目標的過程。而迭代優化是一種逐漸逼近目標的方法,前面的結果會影響后一次的行為,后面的迭代過程需要基于前面的評估結果。因此,教育數字化轉型的原則也包括在價值評估的基礎上進行迭代優化來適應變化,強調了“價值評估+迭代優化”的重要性。

價值評估不僅用于確定實踐的意義,也用于診斷實踐的效果,比較實際效果和目標效果之間的差異,從而塑造策略和決策,推進實踐過程。例如,在實踐中設置短程、中程、長程效果目標,以目標為基礎規劃路徑,在一定的價值標準或者評估標準基礎上,對所收集的數據進行診斷式分析和預測性分析,從而更好地理解實踐效果。同時,價值評估的結果為迭代優化提供了兩種反饋機制,一是強化教育數字化轉型實踐,通過迭代實踐來保持、加速和放大實踐效果;二是平衡教育數字化轉型實踐,通過調整改進來抑制、減緩或糾正實踐活動。基于此,建立目標與信息、資源之間的聯系,尋求解決思路以優化未來實踐。也就是說,轉型不會自動實現,教育數字化轉型的實踐具有策略性,是行動者運用各種資源、策略,主動采取行動的過程,“價值評估+迭代優化”呈現出各個過程與對應目標之間的邏輯關系,勾畫了教育數字化轉型的實踐策略輪廓。

(二)多重實踐邏輯構建的實踐軌跡

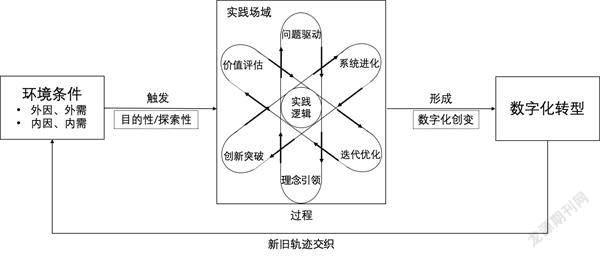

事實上,“問題驅動+理念引領”的原則具有刻意目的性,“系統進化+創新突破”的原則具有創突探索性,目的和探索意圖聯結一系列“價值評估+迭代優化”的原則,其中,問題驅動、理念引領、系統進化、創新突破、價值評估、迭代優化的實踐過程可能交織在一起,價值評估、迭代優化可嵌入前面的原則中。因此,對于教育數字化轉型,是多重原則的共同作用下的結果,如圖2所示,其實踐是“問題驅動+理念引領”“系統進化+創新突破”和“價值評估+迭代優化”的有機整合。一般情況下,環境條件觸發轉型實踐,實踐過程需要基于一定的意圖,在實踐場域進行策略性的整體規劃,意圖可以是客觀的現實問題或先進理念、模糊的系統或創新探索。本質上,教育數字化轉型的實踐邏輯與實踐的緊迫性、模糊性和策略性有關,這與布迪厄實踐理論的實踐特征一致[17]。來源于教育組織和實踐個體對教育領域問題看法或理念期望的緊迫性,觸發了問題驅動和理念引領的實踐邏輯;主客觀條件的相互作用過程的模糊性,塑造了系統進化和創新突破的實踐;整體活動的策略性,造就實踐過程沿著價值評估和迭代優化的方式不斷探索。

雖然教育數字化轉型是多重原則共同作用的結果,但上述的原則很少同時應用在一個實踐活動中,其過程有可能是一種原則或多種原則作用下的轉型實踐,可能只是關注到某種原則的個別要素。如果將各原則要素有機組合,就會建立一條新的數字化轉型實踐路徑。需要強調的是,這條實踐路徑是變化的和發展的,實踐過程沒有極限。從信息系統發展的角度來看,教育數字化轉型的發展遵循邏輯進化路徑[18]。實踐根據一定的目的與探索意圖,基于數字技術開發特定的數字化解決方案,進而誘發數字化創變,從數字解決方案到數字化創變不是單一的、線性的事件,而是反復發生[19]。即,教育數字化轉型的實踐過程是由教育系統既定的軌跡與新軌跡交織的條件所決定的。

四、教育數字化轉型的發展機遇

教育數字化轉型不是技術產品應用,而是教育創新與變革推動者。在構建智能社會新生態、構建高質量教育體系和COVID-19外部壓力催化的背景下,教育數字化轉型面臨著難得的發展機遇。

(一)構建智能社會新生態對教育系統提出的新要求

習近平總書記在黨的《十九大報告》中提出了“建設網絡強國、數字中國、智慧社會”的偉大構想,這是在判斷信息社會發展趨勢基礎上作出的戰略部署。這也意味著“智能”是社會發展的核心要素,將成為未來社會人類生存與實踐的主導方式。2017年7月,國務院印發了《新一代人工智能發展規劃》,明確了我國新一代人工智能發展目標,提出要培育高水平人工智能創新人才和團隊、加大高端人工智能人才引進力度,建設人工智能學科。2021年7月,工業和信息化部、教育部等十部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》,明確了“5G+智慧教育”的重點應用領域,提出“加大5G在智慧課堂、全息教學、校園安防、教育管理、學生綜合評價等場景的推廣”。2021年11月,中央網絡安全和信息化委員會印發《提升全民數字素養與技能行動綱要》,從供給側、需求側和環境側協同發力,發展全民的數字素養與技能。可見“教育數字化”已經上升到國家戰略高度,教育數字化轉型是建設智能社會新生態對教育的新要求。

建設智能社會新生態既需要教育系統源源不斷輸送高質量的人力資源,也需要教育系統通過教育數字化轉型適應智能發展。首先,智能人才的培養以及智能化轉型的“智能”需求與教育數字化轉型的“數字”內核具有內在統一性。教育數字化轉型借助技術塑造以改變和創新教學模式、形態和構架,如變革傳統教育教學模式向智能教育模式、改造智能人才培養的環境形式、形成人機協同格局,符合構建智能社會新生態在人才培養和教育轉型的需求。其次,伴隨著數字素養與技能需求、發展全民數字智能的需求提出與升級,教育需求呈現多層次、多樣化態勢,教育數字化轉型成為教育系統發展的方向之一。因此,從構建智能社會新生態角度看,智能人才培養和教育發展的需求為教育數字化轉型帶來了巨大的發展機遇。

(二)高質量教育體系的構建有賴于教育數字化轉型

21世紀以來,我國教育發展的成就顯著,教育發展的方式正在發生根本性的轉變,從過去的以數量增長、規模擴大、空間拓展的外延式發展,轉向結構優化、質量提高、實力增強的內涵式發展。黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,明確了“建設高質量教育體系”的政策導向和重點要求。“我國已轉向高質量發展階段”,切實推進教育內涵式發展,構建高質量的教育體系已經成為教育改革的方向標。2020年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,進一步說明了建設高質量的教育體系,其著眼點在于提升質量,其內涵為促進高質量的教育公平與更公平的高質量教育。2021年7月,教育部等六部門發布《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》,指出了“教育新型基礎設施是以新發展理念為引領,以信息化為主導,面向教育高質量發展需要,聚焦信息網絡、平臺體系、數字資源、智慧校園、創新應用、可信安全等方面的新型基礎設施體系”,也提出通過迭代升級、更新完善和持續建設,實現長期、全面的發展。

進入高質量發展階段,通過教育數字化轉型以重構傳統教育結構與形式,形成更加開放、優質和公平的教育格局,全面推進教育教學改革成為未來教育的新趨勢。教育數字化轉型通過技術賦能教育發展,更加注重數字技術在傳統教育變革中的作用。例如,5G移動通信技術高時速、低時延的特點,對于信息知識傳播會產生革命性的影響和變革;XR擴展現實技術將虛擬世界和現實世界以多種組合方式進行融匯,將衍生出全新場域與價值空間;基于人工智能的智慧學具、環境、教法,促進教育精準化和個性化發展。雖然數字化新基建為我國高質量教育體系的構建搭建了公共服務平臺、夯實了底層支持,但開放、優質、公平的高質量教育體系構建有賴于教育數字化轉型。即,構建高質量教育體系的戰略目標對教育數字化提出了多方面的需求,教育數字化轉型還有巨大的發展空間。

(三)COVID-19倒逼教育加快數字化轉型

數字化是一種提高系統有效性、開放性、透明度的手段,驅動數字化轉型的因素與外部環境變化關系密切[20]。2020年,大規模疫情的爆發迫使全球大部分公共服務數字化,世界大部分的國家、組織和地區的教學活動轉移至線上。盡管在線教育方式為教育系統在面對疫情沖擊時提供了解決方式,但大規模疫情也暴露了教育系統的脆弱性,倒逼著教育轉型發展,進一步催化教育系統數字化韌性建設的需求[21]。此外,疫情期間的在線教育也揭露了許多新生問題,例如,在線教育加劇了公平問題和效益問題,突出了對教育可持續性發展的追求。世界各國在總結疫情防控經驗后逐漸達成了一些共識:肯定數字技術在教育中的作用,強調數字教育和教育數字化發展。2020年7月,國家發展改革委等13個部門聯合發布《關于支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見》,開篇指出“在抗擊新冠肺炎疫情中,數字經濟發揮了不可替代的積極作用,成為推動我國經濟社會發展的新引擎”。顯然,數字化渠道成為擴大教育的可及性和包容性,以及可持續發展的有效方式。

在這場突發的大規模疫情的沖擊中,多層復雜性被放大,其破壞性和大規模性的特征使教育系統不得不在外部沖擊中進行頑強的線上教學遷移。從互補的角度來看,疫情期間的線上教學經驗正發揮著持續的作用,“我們再也不可能、也不應該退回到疫情發生之前的教與學狀態”[22]。外部壓力產生了前所未有的不連續性并加速了先前的教育數字化轉型趨勢,反過來又觸發了對教育韌性建設和可持續性發展的響應需求,增添數字化轉型的新動力。對于教育系統韌性建設的認識,顯示出要采取一系列的數字化方法來彌補教育系統脆弱性與系統韌性之間的差距;對于教育可持續性(永續性),需要通過數字化轉型以適應學生學習、增強教師能力、增強教育管理。因此,大規模疫情倒逼著世界各國教育加快數字化轉型,正在把從“回不去”的遭遇變成“不回去”的覺悟與行動。

五、對我國教育數字化轉型的建議

目前“教育數字化轉型”已經成為教育改革的關注點。面對教育數字化轉型能否帶來教育模式和學習范式的升級優化的期待,應當做好以下幾個方面創新,以更主動的姿態迎接世界教育變革的浪潮。

(一)研發教育數字化成熟度模型或框架

數字技術的應用為教育領域帶來了新的發展契機,如何在此基礎上推動教育數字化轉型,已成為當下教育領域面臨的一個巨大挑戰。許多教育組織在數字化轉型的實踐中,還沒有實現較大的突破,普遍停留在技術引入階段,存在著技術使用即為轉型的粗淺認知,應用技術就直接貼上了“教育數字化轉型”的標簽。而教育數字化轉型關注的是系統性的數字化創變,包括宏觀層面的國家政策和標準、中觀層面的組織和微觀層面的教學與環境,單一技術的應用和單一層次的改革已經難以實質性推進教育數字化轉型,使教育組織面臨著如何轉型、走向何方的難題,一部分教育組織開始對數字化轉型持觀望、等待態度。然而,數字化轉型不會自動發生,需要一種持續的探索,從技術應用轉化為融合創新,并轉換教育組織的數字化意識、文化、方法和管理。因此,應該要有相關數字化轉型思維框架,以更好地幫助教育組織思考和制定自身的數字化轉型藍圖和策略。

教育數字化轉型是一個持續演進的過程,具有很強的復雜性和動態性,難以用一個量化的閾值去評估教育組織是否實現了數字化轉型。而在對教育數字化轉型的思維框架探索中,教育數字化成熟度是一個具有基礎性和引導性的工具,可以幫助教育組織評估當前數字化轉型的有效性,分析下一步需要改善和優化的策略和路徑,為整個轉型過程提供路徑指導。從國際經驗看,一些國家、地區、組織已經建立或者正在建立教育數字化成熟度模型或框架,以此鞏固教育數字化進展并促進實踐可持續性,引導教育組織進行自我反思,提高對有效使用數字技術所需的系統方法的認識,以有效部署數字技術。例如,歐盟委員會教育和文化總局制定了《歐洲數字化教育組織參考框架(DigCompOrg)》[23];薩格勒布大學組織與信息學學院和CARNet合作,在參考歐洲DigCompOrg框架的基礎上,制定了克羅地亞中小學的《學校數字化成熟度框架》[24];以IDC、微軟、Gartner等為代表的產業組織也紛紛出臺教育數字化轉型框架或模型。而我國在推進教育數字化轉型的過程中,還缺少面向教育數字化轉型的數字化成熟度模型和框架,導致我國相關教育數字化轉型實踐沒有清晰的路徑,限制了教育數字化轉型的步伐。因此,有必要加快研發我國的教育數字化成熟度模型或框架。

教育數字化成熟度模型或框架的研發,也是一個需要假以時日和積極投入的過程。在快速變化的環境中,數字化成熟度模型或框架應當具有發展和變化的特征,需要在適應外部環境變化的過程中持續調整和優化。當教育組織從關注數字化轉型轉為關注數字化成熟度時,便可以使用數字成熟度評估組織的數字化程度、明確組織的發展方向和價值取向、診斷和評估實踐過程,以及通過成熟度等級規劃藍圖來推進數字化轉型的實踐。隨著教育數字化成熟度模型或框架演變的漸進,可以推動整個組織的數字化轉型的敏捷演變。因此,相關組織和部門要研發教育數字化成熟度模型或框架,尤其是需要研究教育數字化成熟度等級,并且需要在數字化成熟度模型或框架的應用過程中,持續研發和發展數字化成熟度模型或框架。

(二)開展全國性的教育數字化就緒行動

“就緒”指事情安排妥當,或為迎接新事態發生做好準備。教育數字化就緒是指在全面啟動教育數字化轉型旅程之前做好相關準備工作,以滿足轉型變革的基本條件。教育組織的數字化就緒水平影響其數字技術的應用能力,數字技術應用能力直接影響其數字化轉型能力。同時,教育組織的教育數字化轉型能力會隨著教育數字化就緒的發展而完善,教育數字化就緒的狀態內在地影響著教育數字化轉型的可能性和水平。因此,站在提高教育數字化轉型可能性和水平的角度,應該開展全國性的教育數字化就緒行動,以有效推進教育數字化轉型戰略的落地與實踐。結合建設高質量教育體系的方向和要求,我國教育數字化轉型應該開展以下幾個方面的就緒行動:

一是建設新技術融合的數字學習生態系統。教育系統內部結構是相互聯結的整體,例如,教、學、管、測、評是具有邏輯聯系的系統整體,各部分結構和要素是相互依賴的關系。因而教育數字化轉型需要通過“技術鏈條”的方式將系統整體的改變整合在一起。例如,5G通信技術提供了快速穩定傳輸的通道,云計算為大數據對海量數據的處理提供了算力支持,人工智能可完成自動化處理和智能化分析功能,它們之間相互依賴,共同賦能教育數字化轉型。隨著新技術的產生和應用的進一步深化,“技術鏈條”的聯系將更加普遍。可以預見,未來不同類別技術之間的相互依賴性會增加,教育生態中各種數字技術趨于系統化,新技術將處于一個更大的數字學習生態系統之中。對此,我國教育數字化轉型要打破單一技術布局和忽略技術快速變化而造成的技術限制,需要建設新技術融合的數字學習生態系統,將新技術整合到教育系統中,從而保持“發展式思維”。

二是創建數據賦能的新型教育教學評價方式。《深化新時代教育評價改革總體方案》提出要“充分利用數字技術,提高教育評價的科學性、專業性、客觀性”。教育數字化轉型強調了在信息連接的基礎上用數據驅動變革,以數據賦能教育評價改革是教育數字化的基本方向,從傳統的紙筆評價邁向數字化評價成為未來的數字化轉型實踐的必然趨勢。因此,我國教育數字化轉型要創建數據賦能的新式教育數字化評價方式,特別是創建更加多元的過程性評價和增值性評價新方式,以形成富有生命力的教育評價系統,使評價過程更加科學、結果更加準確、手段更加豐富[25]。

三是開發新形態優質數字化課程資源。隨著互聯網技術的發展,信息和資源的分享更為便捷,各種類型的數字化課程資源正不斷涌現,例如基于互動視頻、虛擬仿真、全息投影、數字孿生、協同建構的課程資源。但隨著技術不斷地變化,承載信息和資源的終極形態尚未可知,或許永無終極形態。盡管數字化課程資源和傳統的紙質媒介課程資源所承載的知識本質是相同的,但新形態的課程資源提供了更為豐富的學習體驗。因此,盡管因為數字時代的到來,數字化的網絡課程資源呈爆炸性的增長,但為了提高資源質量,取得更好的效果,需要開發新形態優質數字化課程資源。故我國教育數字化轉型必須采取“教育大資源”觀,最大限度地增加優質數字化課程資源,促進資源的共建共享,使其適應教育數字化轉型的需要,以推進教育走向更高層次的優質和公平。

四是探索面向未來的教育教學新模式。教育數字化轉型的第一層級在于將技術整合到教育領域的各種活動中,第二層級在于數字化轉型帶來的體驗提升、效率提升和模式創新。當外部技術條件和教育需求持續變化對教育發展提出新要求時,需要在技術條件和教育需求之間找到平衡,而教育教學模式創新正是平衡杠桿的支點。因此,需要探索面向未來的教育教學新模式,在人工智能、5G、云計算、大數據等技術的基礎上,孵化面向未來的教育教學新模式,以真正地指導數字化轉型的實踐行動。

五是進行教育數字化轉型能力建設。從實踐上看,教育數字化轉型一般是從教育組織層面考察具體的實施行動。除了面對外部環境變化的挑戰外,教育數字化轉型的過程涉及組織方面的元素,包括領導力、數據治理能力、師生數字素養等教育數字化轉型能力。這些能力元素影響了教育數字化轉型的價值傾向和組織實踐的過程,只有當教育組織及其成員具備一定的能力基礎,才能抓住數字化轉型的方向。因此,我國教育數字化轉型必須進行教育數字化轉型能力建設,比如建立學校首席信息官(CIO)制度、通過教育和培訓等方式促進師生數字智商(DQ)發展,通過教育數字化轉型領導力建設增強消納外部沖擊和內部文化阻力。

(三)做好各級各類教育數字化轉型試點

目前,許多學校都在尋求教育數字化轉型,但對大多數學校而言,數字化轉型都是“摸著石頭過河”,根本沒有可供借鑒的經驗。如前所述,教育數字化轉型的實踐中不僅存在一味追求新技術使用而忽視結合教育實際需求的問題;也存在如何實現知識、信息和數據的共享與流通的挑戰。教育數據化轉型的指向是系統化的轉型,其實踐和發展涉及基礎設施建設、資源開發和優化、數字化轉型能力提升、體制機制改革等,僅憑單個的學校組織自發努力難以成功實現,需要國家政策支持與保障。同時,不同的地區、各級各類學校的環境條件、組織文化和實踐能力存在著巨大差異。在這種情況下,僅自由探索將可能使我國教育數字化轉型陷入發展瓶頸。因此,要做好各級各類教育數字化轉型試點工作。

各級各類教育數字化轉型試點是由政府主導的行為,可以調動試點地區學校的積極性和各種資源來推動教育數字化轉型。雖然教育部已經批準上海成為教育數字化轉型試點區,但我國東部、西部和中部地區差異加大,這將影響我國教育數字化轉型經驗的應用與實施進程。因此,還需要開展大力度的區域試點,在國家層面設立省市教育數字化轉型試點區,選擇不同的學校開展系統化的教育數字化轉型的試點。事實上,不同的地區和學校也可以根據不同的環境條件,積極探索其獨具特色的轉型之路。

探索各級各類試點的數字化轉型思路和模式,將進一步推動教育數字化進程。國家層面的頂層設計是保障各級各類試點理解教育數字化轉型戰略和要求的重要保障,而我國目前尚未出臺教育數字化轉型的相關頂層設計。因此,國家層面還要進行教育數字化轉型的頂層設計,做好教育數字化轉型的制度建設、理論指導和數字化成熟度模型構建,完善教育數字化轉型的質量保障體系和基本支持設施。此外,質量保障是教育數字化轉型試點的基本要點,也是高質量教育體系構建的要求,對此國家教育管理部門需要加強與各級各類試點的聯系和溝通,通過短期的成果交付和效果對照,及時了解試點情況,并通過質量反饋促進各級各類試點的迭代優化,保證教育數字化轉型的質量。

(四)重視教育數字化轉型的相關教育理論研究

科技發展呈現指數式增長,技術更新速度加快和技術成果轉化的周期縮短,新興技術也在不斷涌現,推動了全球產業結構的快速升級和調整。社會經濟發展和產業結構調整對教育人才培養需求的變化,給教育教學變革提出了新的要求,也給教育數字化轉型帶來了持續優化和迭代發展的動力。這一過程中,教育系統的“轉型”包含了變與不變的兩層含義,變是指傳統教育過程正逐漸“變為”數字化的形式,不變是“以人的發展為本”的教育服務本質不會改變。因此,“變”的規律指向教育必須經歷數字化轉型,“不變”的規律則表明教育數字化轉型的內核是適應學生學習、增強教師能力、增強教育管理。如何在變化中平衡外在技術變化和內在需求變化之間的矛盾,把握好教育數字化轉型的“變”與“不變”的關系,將對教育數字化轉型提出更高的要求。教育數字化轉型中的“變”不僅僅體現在環境和基礎設施上,在教育格局、教師角色、師生關系、教學組織形式和教學模式的變化上體現得更為充分。對此,體現教育基本認識的教育基本理論領域并未對技術給予切實的關注,關于教育實踐的基本理論研究整體上表現出技術的缺位現象[26]。因此,在教育數字化轉型的實踐中,需要重視教育數字化轉型的相關教育理論研究。

一是為了配合教育化數字成熟度、就緒行動與試點工作的實踐,更為了轉換教育組織和個體對數字化轉型的認識,我國教育數字化轉型需要研究思想層次和文化層次的理論研究,這種研究可以上升到哲學層次的理想主義理論,指的是一種美好發展的愿望和追求,例如,孔子哲學思想中的“仁”及其教育思想中的“因材施教”。而教育組織和個體在進行數字化轉型的實踐時,需要通過創建數字化文化來轉變思維方式[27]。對此,在哲學上的理想主義的研究上,還應該關注數字化背景下的思想文化和核心價值觀。

二是需要對學習論和方法論進行探索。首先,對于數字化環境下的學習,應用已有的行為主義、認知主義和建構主義學習理論是否適宜還有待進一步探索。其次,在網絡時代引起人們學習方式、資源和工具變化的背景下,喬治·西蒙斯提出了聯通主義學習理論,認為學習不再是一個人的活動,學習是連接專門節點和信息源的過程。然而,聯通主義強調知識的網絡分布性、聯通性、多樣性和過程性,并不適應所有的學習者。因此,未來研究還有必要繼續探索高度數字化環境中聯通主義學習理論的適用范圍、豐富聯通主義學習理論或者探索“新聯通主義”學習理論。再次,聯通主義繼承了神經和認知科學的新聯結主義的某些特征,新聯結主義關注的是神經網絡,把學習看成一種基于神經元聯結的信息加工過程,新聯結主義把“心理活動像大腦”作為其隱喻基礎[28],對理解人是如何學習的具有巨大的價值。所以在探究教育數字化轉型的相關教育理論,亦需研究和了解人的心理和生理過程。而隨著技術的進一步發展,特別是腦電、皮電和眼動等多模態技術的發展,為我們了解與表達人的神經和認知提供了條件,因此要進一步加快對人的神經和認知的“黑箱”問題研究。最后,在此基礎上,需要結合學習理論、神經和認知科學的認識,設計對學習者友好的學習程序,促進教學質量提升。

三是研究數字化轉型過程中的協同理論。教育是一個復雜的系統,影響教育數字化轉型的因素有很多,需要重視多方協同,特別是機群、人際和人機之間的協同。因此,需要重構數字化系統的協同機制。對于機群協同,需要部署技術、設備和機器之間的互操作性機制,保證機群之間無須集中式數據庫或應用程序邏輯即可高效復制數據和流程。比如,將數字技術整合到組織結構中以實現“從分散的資源和活動向更加網絡化和集中化的平臺轉變”,或者至少能夠管理和對接各種供應商設備的接口。對于人際協同,數字化的過程需要人的集體智慧,所以數字化轉型一定程度上也受制于其對組織人員數字化素養的高度依賴,一個組織的數字化文化和素養決定了其對數字技術的總體態度和人機協同的能力,需要建立相應的協同制度。對于人機協同,需要部署人機之間的信任機制和“以人為本”的核心標準,把適合人的工作給人做、適合機器的工作交給機器,充分發揮人機各自的優勢。

[參考文獻]

[1] SEPULVEDA A. The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners[DB/OL]. [2021-11-01]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374309.

[2] EUROPEAN COMMISSION. Digital education action plan 2021-2027: resetting education and training for the digital age[EB/OL].(2020-09-30) [2021-11-01]. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en.

[3] HANNA N. A role for the state in the digital age[J]. Journal of innovation and entrepreneurship, 2018, 7(1):5-15.

[4] UNESCO. Reimagining our futures together: a new social contract for education: proceedings of the 41st session of the UNESCO General Conference,November 10,2021[C]. Paris : UNESCO,2021.

[5] MORAKANYANE R, GRACE A, O'REILLY P. "Conceptualizing digital transformation in business organizations: a systematic review of literature":Proceedings of the 30th Bled Econference: Digital Transformation-From Connecting Things to Transforming Our Lives[C]. Bled: Bled eConference Press, 2017.

[6] CICHOSZ M , WALLENBURG C M , KNEMEYER A M . Digital transformation at logistics service providers: barriers, success factors and leading practices[J]. The international journal of logistics management, 2020,31(2):209-238.

[7] MAREY, A. Digitalization as a paradigm shift[EB/OL].[2021-11-01]. https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/digitalization.aspx.

[8] CHRISTOPHER D B, MCCORMACK M. Driving digital transformation in higher education[EB/OL].(2020-06-15)[2021-11-12].https://library.educause.edu/resources/2020/6/driving-digital-transformation-in-higher-education.

[9] 李政濤.中國社會發展的“教育尺度”與教育基礎[J].教育研究,2012,33(3):4-11,34.

[10] 鄭金洲.教育文化學[M] .北京:人民教育出版社, 2000:165,177.

[11] 南國農.中國電化教育(教育技術)史[M].北京:人民教育出版社,2013:3.

[12] QVORTRUP L. Society's educational system-an introduction to niklas luhmann's pedagogical theory[J]. Seminar net-international journal of media, 2005,1(1): 1-21.

[13] TESAR M. Towards a post-covid-19 'new normality': physical and social distancing, the move to online and higher education[J]. Policy futures in education, 2020, 18(5):556-559.

[14] 高亞春.布迪厄:在實踐中超越——與馬克思實踐哲學的契合[J].江海學刊,2006(4):38-41.

[15] 石中英.論教育實踐的邏輯[J].教育研究,2006(1):3-9.

[16] 胡姣,祝智庭.技術賦能的教學微創新:教師教育智慧的實踐場[J].中國電化教育,2021(8):99-109.

[17] 皮埃爾·布迪厄.實踐感[M].蔣梓驊,譯.南京:譯林出版社,2012:17-18.

[18] WIESBOECK F. "Thinking outside of the it capability box": Proceedings of the 24th Americas Conference on Information Systems[C]. New Orleans:Association for Information Systems, 2018.

[19] ORLIKOWSKI, WANDA J. The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations[J]. Organization ence, 1992, 3(3):398-427.

[20] OECD. Creating a citizen-driven environment through good ict governance–the digital transformation of thepublic sector: helping governments respond to the needs of networked societies[M].Paris: OECD Publishing, 2017.

[21] 祝智庭,胡姣.技術賦能后疫情教育創變:線上線下融合教學新樣態[J].開放教育研究,2021,27(1):13-23.

[22] 教育部.新聞發布會:教育部舉行疫情期間大中小學在線教育情況和下一步工作考慮發布會[EB/OL]. [2021-11-03]. http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/jyb/Document/1679176/1679176.htm.

[23] KAMPYLIS P, PUNIE Y, DEVINE J. European framework for digitally competent educational organisations[EB/OL]. (2019-01-25)[2021-11-26]. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg.

[24] BEGICEVIC REDEP N, BALABAN I, BOJAN ?譕UGEC, et al. Framework for digitally mature schools: Proceedings of European Distance & E-learning Network Annual Conference, June 13-16,2017[C]. Sweden: European Distance and E-Learning Network, 2017.

[25] 祝智庭,胡姣.教育智能化的發展方向與戰略場景[J].中國教育學刊,2021(5):45-52.

[26] 余清臣.教育實踐的技術化必然與限度——兼論技術在教育基本理論中的邏輯定位[J].教育研究,2020,41(6):14-26.

[27] KANE G. The technology fallacy: people are the real key to digital transformation[J]. Research-technology management, 2019(62): 44-49.

[28] 賈林祥.試論新聯結主義的方法論[J].南京師大學報(社會科學版),2004(2):92-96.