嫁接、殺菌劑和菌肥對番茄青枯病的應用效果評價

譚海文,管 歡,李 剛,鄧飛鵬,吳永瓊,潘玲華*

(1.廣西農業科學院桂林分院/桂林市農業科學研究中心,廣西 桂林 541006;2.桂林市經濟作物技術推廣站,廣西 桂林 541000)

番茄廣泛種植于世界各地,而我國是番茄生產大國之一。聯合國糧農組織(FAO)發布的信息顯示,2017年我國番茄種植面積103萬hm,產量近6 000萬t,占全球番茄總產量的24.6%。近年來,由于土地長期連作、過量施用化肥等,土壤理化性質變得偏酸,病原菌大量增殖。多年來,番茄青枯病在我國南方產區普遍發生,而隨著設施番茄的發展,該病已由南向北擴展蔓延,成為制約我國番茄產業可持續生產的主要病害之一。番茄青枯病是由青枯雷爾氏菌()引起的一種細菌性土傳病害,造成植株枯萎死亡和產量的嚴重下降,一般病田減產10%~30%,重病田塊減產50%以上,甚至絕產絕收。盡管國內外有關番茄青枯病的防治已有很多研究報道,如抗病品種選育、土壤消毒、嫁接防治、生防菌應用、化學防治等,但在實際生產應用中仍然存在問題,如缺乏抗病品種、處理方式繁瑣、防治時間短、防效不理想、防治成本高等;為此,本試驗選取茄砧11號、46%氫氧化銅水分散粒劑、2.0億/g復合微生物肥,分別采用嫁接、藥劑灌根、菌肥灌根3種方式評價其對番茄青枯病的防治效果及其對經濟效益的影響,旨在篩選出對番茄青枯病經濟、有效的處理方式,以期為番茄青枯病的防治提供參考與借鑒。

1 材料和方法

1.1 試驗地點

試驗選擇桂林市雁山區雁山鎮竹園村上一年番茄青枯病發生嚴重的大棚作為試驗區。試驗地為壤土地塊,土壤肥力中等,偏酸。

1.2 試驗材料

供試砧木品種:茄砧11號,由廣西現代立新農業科技有限公司生產。供試番茄品種:多美瑞,由廣州亞蔬園藝種苗有限公司生產。

供試藥劑:4 6%氫氧化銅水分散粒劑(WG),由瑞士先正達公司生產。

供試肥料:復合微生物肥(主要菌種是哈茨木霉和枯草芽孢桿菌,有效復合活菌數≥2.0億/g,黃腐酸≥50%,粗蛋白≥20%,N+PO+KO≥15%,氨基酸≥8%),由河南恒信農化有限公司生產。

1.3 試驗設計

試驗共設4個處理,即T:多美瑞嫁接苗;T:多美瑞自生苗+46%氫氧化銅WG灌根;T:多美瑞自生苗+復合微生物肥;CK(空白對照)。各處理完全隨機區組排列,小區面積13 m,每小區種植番茄30株,每處理3次重復,采用壟作,膜下滴灌,單行種植。

T處理于2019年7月25日在大棚內以茄砧11號為砧木、多美瑞為接穗進行育苗,當接穗幼苗和砧木達到4~5片葉子時進行套管嫁接;9月15日定植,每株用500 mL清水灌蔸;T處理于9月15日定植番茄多美瑞自生苗,每株用46%氫氧化銅600倍液對水500 mL灌蔸,以后每隔7 d施藥1次,共3次;T處理于9月15日定植番茄多美瑞自生苗,每株用復合微生物肥600倍液對水500 mL灌蔸,以后每隔7 d施肥1次,共3次;CK(空白對照)于9月15日定植番茄多美瑞自生苗,每株用500 mL清水灌蔸。

試驗期間不進行其他細菌性病害防治,其他田間管理按照常規要求進行。

1.4 調查統計

最后1次施藥(肥)后15 d(即10月14日,定植后29 d)和60 d(即11月28日,定植后74 d)各調查1次發病情況,調查時以株為單位,逐株統計發病株數,計算發病率和相對防效(發病率=發病株數/調查總株數×100%;相對防效=(對照區發病率-處理區發病率)/對照區發病率×100%),每次調查結束后拔除病株。收獲時分小區測產,并折合成667 m產量。

1.5 數據分析

采用Excel 2007計算發病率、防效及產量;采用DPS 2006統計軟件中的Duncan's方法進行差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 不同處理對青枯病的防效比較

由表1可知:在2次調查中,各處理下青枯病發病率均表現為逐步升高的趨勢,CK和T的發病率升高趨勢快于T和T。在10月14日和11月28日的2次調查中,CK發病率均最高,分別為55.30%和75.50%,分別顯著高于其他處理;其次為T處理,發病率分別為22.11%和44.79%,顯著高于T和T處理;T的發病率均最低,分別為1.39%和4.26%,且在10月14日的調查中,T和T處理的發病率的差異未達到顯著水平,但在11月28日的調查中,T處理的發病率顯著低于T處理。

表1 不同處理對番茄青枯病的防效

由表1可知:在2個調查時間段中,T、T和T這3個處理對番茄青枯病的相對防效均表現為逐步減弱的趨勢,但T的相對防效減弱的趨勢較T和T處理更明顯。在2次調查中,T的相對防效最高(均在94%以上),其次是T,兩者的差異在第1次調查中未達到顯著水平,但在第2次調查中T的相對防效顯著高于T;T的相對防效最低,均顯著低于T和T處理。

綜合以上,說明嫁接苗處理的發病率較低,病程發病較慢,防效較高,且持效性較好。

2.2 不同處理下番茄產量及經濟效益比較

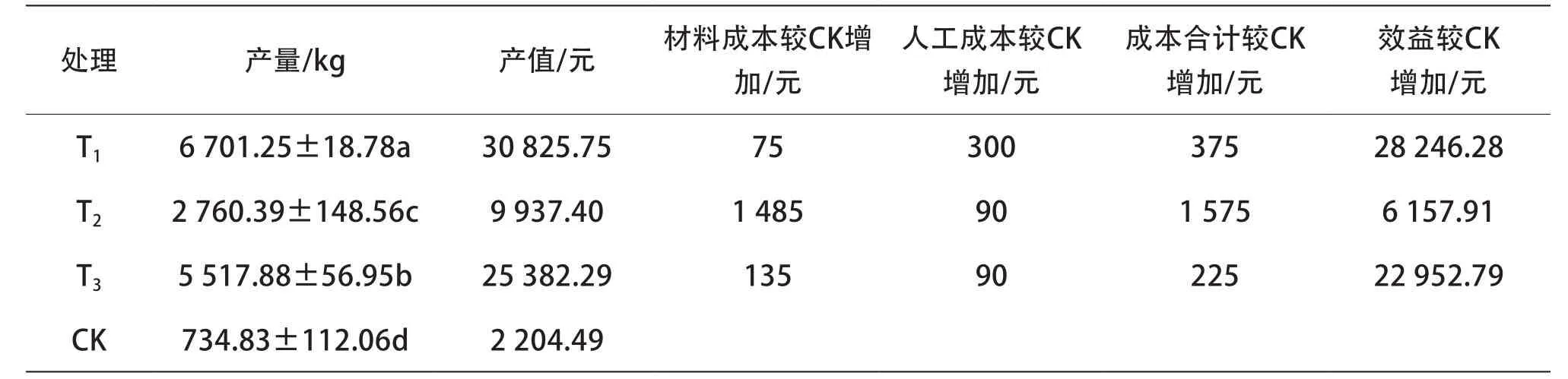

由表2可知:T、T和T處理折合平均667 m產量分別為6 701.25、2 760.39、5 517.88 kg,分別比CK增產811.95%、275.65%、650.91%,T顯著高于其他3個處理。在田間其他管理一致的情況下,T、T和T處理667 m成本合計較CK分別增加375、1 575、225元,667 m產值分別比CK增值1 298.32%、350.78%、1 051.39%,667 m效益分別較CK增加28 246.28、6 157.91、22 952.79元。綜合以上,說明嫁接處理的效益最高,其次是復合微生物肥處理。

表2 不同處理番茄667 m2產量及經濟效益比較

3 結論與討論

本研究在田間試驗條件下,評價了3種處理方式對番茄青枯病的防治效果,并比較了經濟效益。結果表明:茄砧11號嫁接、46%氫氧化銅WG、2.0億cfu/g復合微生物肥處理后番茄青枯病田間發病率顯著降低,產量較CK增加275.65%~811.95%;定植74 d后(11月28日),茄砧11號嫁接、46%氫氧化銅WG、2.0億cfu/g復合微生物肥處理的平均防效分別為94.32%、40.78%、79.85%,表明嫁接和復合微生物肥對青枯病有良好的防效。經濟效益方面,在防治青枯病過程中,茄砧11號嫁接、46%氫氧化銅WG、2.0億cfu/g復合微生物肥處理的每667 m產值分別為30 825.75、9 937.40、25 382.29元,667 m效益分別比CK增加28 246.28、6 157.91、22 952.79元,表明嫁接防治青枯病的方式是最經濟、最高效的,其次為復合微生物肥。

近年來,番茄青枯病的發生、危害日趨嚴重,已成為番茄生產的主要限制因子。生產上,急需有效、安全、經濟的防控措施來控制和減輕青枯病的危害,降低種植戶生產風險,提高番茄生產效益。目前,生產上主要依靠化學藥劑進行防控,主要包括銅制劑類如氫氧化銅、春雷·王銅、絡氨銅等,抗生素類如農用鏈霉素、中生菌素、春雷霉素等,然而長期大量用藥,增加了青枯病病原菌的抗性,不僅降低了防效,增加了用藥成本,且對土壤和環境造成了很大污染,商品品質也受到影響。施用生石灰、棉隆、威百畝等可以消毒土壤,但操作繁瑣、周期長,且成本較高。調整播種期、輪作倒茬等農業防治措施在發病前可以起到預防作用,但不能從根本上控制病害的發生、發展,且防治效果差。種植抗病品種或利用抗病砧木品種進行嫁接是防治病害有效、安全、經濟的措施,但品種抗病性受病原菌致病性等因素的限制,能廣泛應用于生產上的優質、高產抗病品種(砧木品種)較少;因此,加強育種技術、挖掘種質資源、創新育種材料、培育優良品種(砧木品種)是未來防控病害的重要研究方向之一。微生物活菌制劑通過位點競爭和產生廣譜抗菌物質,能有效控制和殺滅病原菌,且對于保護環境起著重要作用,在生產中有著重要的應用優勢,是近年來防控青枯病的研究熱點,但生防菌的應用受自身生存條件限制、土壤微生物及性質等因素的影響,防病效果不穩定,生產應用仍不廣泛;因此,加強研究生防菌的作用機制及其與植物、病原菌的互作機制,將是發揮生防菌防病作用的重要途徑。