肺癌術后病人恐動癥現狀及影響因素分析

林海燕,陳賽云

肺癌是起源于肺部支氣管黏膜或腺體的惡性腫瘤。根據2018年全球統計數據,肺癌的發病率和病死率都極高且呈上升趨勢[1]。目前,雖然可以選擇多種方法綜合治療肺癌,但是外科手術仍然為比較常見且非常重要的治療方式之一[2]。研究表明,肺癌術后早期活動、呼吸訓練和活動上肢對病人有益,有助于改善病人術后功能狀態并提高生活質量[3]。但是病人可能由于錯誤認知、內心害怕或恐懼疼痛等原因不愿咳嗽、不敢移動,甚至依賴于止痛藥物,逃避康復訓練等[4]。恐動癥(kinesiophobia)是指由于軀體疼痛或損傷而對活動或者鍛煉出現一種非理性恐懼的特殊心理現象[5],肺癌術后病人一旦發生恐動癥,不僅會加劇病人焦慮、抑郁等不良情緒,更會影響病人術后肺部功能狀態,甚至會導致失用性綜合征及能力喪失,嚴重阻礙肺癌術后病人的康復[6]。早期識別并預防恐動癥的發生將有助于促進肺癌術后病人的早日康復。目前未見肺癌術后病人恐動癥現狀的相關研究分析,本研究通過調查肺癌術后病人恐動癥現狀,分析其影響因素,以期為探索肺癌術后病人恐動癥針對性干預策略提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象 采用便利抽樣法,選取2019年9月—2020年11月在我院胸外科住院治療的肺癌病人作為研究對象。納入標準:①經影像學及病理檢查確診為肺癌;②病人接受肺癌手術切除治療;③年齡18~70歲,且預計生存期>6個月;④知情同意自愿參與調查。排除標準:①術后狀態較差,轉移至重癥監護病房的病人;②合并肝腎功能障礙、嚴重心臟疾病及傳染性疾病的病人;③合并其他部位惡性腫瘤的病人;④患有精神類疾病及語言溝通障礙的病人。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具

1.2.1.1 一般資料調查表 由研究者根據研究目的及內容自行設計,包括病人人口社會學資料和疾病相關資料。人口社會學資料包括年齡、性別、文化程度、婚姻狀況、家庭月收入、有無主動和被動吸煙史、醫療費用支付情況;疾病相關資料包括手術方式、病理診斷和手術部位。

1.2.1.2 恐動癥Tampa評分表(Tampa Scale of Kinesiophobia,TSK) 采用胡文[7]修訂的中文版恐動癥量表。該量表共計17個條目,采用Likert 4級評分,從“強烈不同意”至“非常同意”依次計1~4分,總分范圍17~68分,得分越高,病人恐動癥程度越重。量表的Cronbach′s α系數為0.778,重測信度為0.860,信效度良好。

1.2.1.3 視覺模擬評分表(Visual Analogue Scale,VAS) 采用視覺模擬評分表評估病人疼痛程度[8]。請病人在標記了1~10分的直線上標記,其中0分代表無痛,10分表示劇痛難以忍受。數字越大代表病人疼痛程度越重。

1.2.1.4 CHAMPION健康信念量表 采用文朝陽[9]漢化版的CHAMPION健康信念量表評估病人健康信念水平。根據以往研究[10],刪除不符合肺癌病人的部分條目后,量表共27個條目,包括感知到的嚴重性(4個條目)、感知到的易感性(4個條目)、感知到的益處(3個條目)、感知到的障礙(5個條目)、健康動力(6個條目)和自我效能(5個條目)。采用Likert 5級評分,從“完全不同意”至“完全同意”依次計1~5分,總分范圍27~135分,得分越高,病人健康信念越好。修改后量表的Cronbach′s α系數為0.698。

1.2.1.5 醫院焦慮抑郁量表(Hospital Anxiety and Depression Scale,HADS) 采用醫院焦慮抑郁量表測量病人焦慮抑郁水平。該量表包含醫院焦慮(Hospital Anxiety,HA)和醫院抑郁(Hospital Depression,HD)兩個分量表,兩個分量表各包含7個條目,共計14個條目。各條目采用Likert 4級評分法,其中HA包含1個反向計分條目,HD包含5個反向計分條目,兩個分量表總分均為0~21分,得分越高,說明病人焦慮或抑郁程度越重[11]。已有研究證實,HADS能夠準確反映住院癌癥病人焦慮抑郁實際情況,具有良好信效度[12]。

1.2.2 資料收集方法 由研究者統一在病人術后第3天開始展開調查,調查時間選為安靜午后,避開輸液或其他檢查等項目。研究者解釋調查目的和意義后,采取統一指導語進行調查,病人如實填寫,無法填寫者由調查者口述客觀問題,病人如實回答后研究者代為填寫。所有問卷當場發放當場收回,發現漏填或明顯不合理處當場更改。共收集調查問卷170份,有效問卷168份,有效回收率為98.82%。

2 結果

2.1 肺癌術后病人恐動癥現狀及單因素分析 本次調查的168例肺癌術后病人恐動癥得分為(39.03±5.89)分,年齡38~71(53.43±8.76)歲。根據病人人口社會學資料和疾病相關資料進行分組比較其恐動癥得分。結果顯示,不同性別、年齡、文化程度的肺癌術后病人恐動癥得分比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 不同特征病人恐動癥得分比較 單位:分

2.2 肺癌術后病人恐動癥與疼痛、健康信念、醫院焦慮與抑郁的相關性分析 肺癌術后病人疼痛、健康信念、醫院焦慮、醫院抑郁得分分別為(5.30±1.05)分、(65.81±6.31)分、(12.97±3.59)分和(10.98±2.31)分。相關性分析結果顯示,恐動癥得分與疼痛、醫院焦慮、醫院抑郁得分呈明顯正相關(r=0.781、0.749、0.719,P<0.01);與健康信念呈明顯負相關(r=-0.753,P<0.01)。

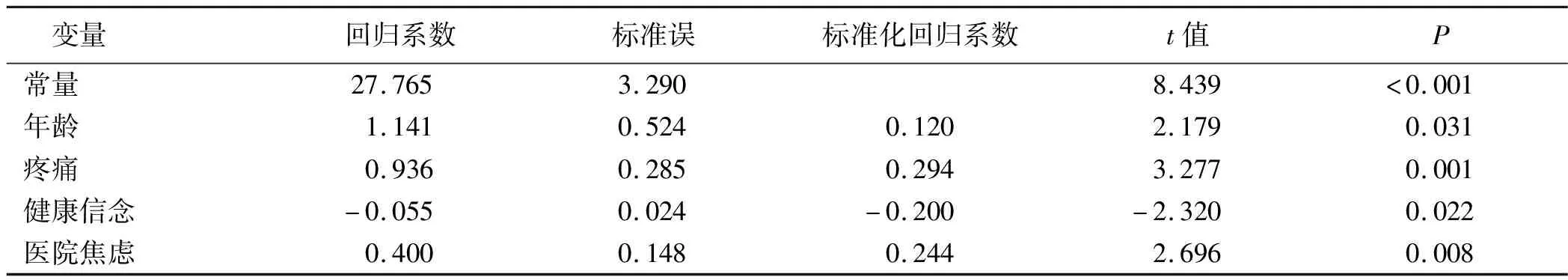

2.3 肺癌術后病人恐動癥影響因素的多元線性回歸分析 以肺癌病人恐動癥得分為因變量,以單因素及相關性分析中有統計學意義的7個變量(性別、年齡、文化程度、疼痛、健康信念、醫院焦慮、醫院抑郁)為自變量,進行多元線性回歸分析。自變量賦值:年齡≤44歲=1,45~59歲=2,≥60歲=3;疼痛、健康信念、醫院焦慮得分原值錄入。結果顯示,年齡、疼痛、健康信念、醫院焦慮和醫院抑郁是肺癌術后病人恐動癥的主要影響因素,共解釋總變異的68.1%,結果見表2。

表2 肺癌術后病人恐動癥影響因素的多元線性回歸分析

3 討論

3.1 肺癌術后病人恐動癥程度較重 自2012年學者將“恐動癥”概念引入國內后,國內圍繞恐動癥開展了多項研究,目前研究主要以肌纖維痛[13]、關節置換術[14]等內容為主。肺癌病人手術后通常需要呼吸鍛煉和康復訓練,病人恐動癥現狀如何,尚未可知。本次調查發現肺癌術后病人恐動癥得分為(39.03±5.89)分,略高于全膝關節置換術后病人[15],說明肺癌術后病人恐動程度較重。分析可能的原因:一方面,對肺癌病人而言,手術切除肺葉后,病人胸廓完整性受損、肺順應性下降、呼吸肌肌力減弱,多種原因導致病人術后咳嗽、呼吸運動受限,此時病人可能會因為恐懼疼痛導致恐動;另一方面,由于胸部大范圍的切口包扎并放置引流管,病人會擔心呼吸鍛煉和其他康復訓練不利于切口愈合,不敢貿然訓練,進而導致恐動癥的發生。這提示臨床醫務人員,尤其一線護理人員在護理肺癌術后病人時,不僅應指導病人進行呼吸訓練和康復鍛煉,同時需多加注意病人心理狀態,充分評估病人是否有恐動癥傾向,以便于進行針對性健康教育或采取其他有效措施幫助病人緩解恐動癥,積極參與康復鍛煉,提高術后生活質量。

3.2 肺癌術后病人恐動癥影響因素

3.2.1 年齡 本研究發現,年齡是肺癌術后病人恐動癥得分的影響因素之一(P=0.031),具體表現為隨著年齡的增長,肺癌術后病人恐動癥得分越高,這與其他研究結論[16]一致。分析可能的原因:與年齡較小的病人相比,年齡大的病人基礎疾病較多,在手術后康復訓練過程中,可能更加擔心因自己移動不慎加重病情或影響切口愈合,因此恐懼移動訓練,恐動癥得分較高;另一方面,高齡病人罹患肺癌后,身體機能較弱,機體、認知和情感多處于持續的疲乏狀態,病人往往精神狀態差、認知功能不良,生理、心理、認知均存在功能障礙,這種疲乏狀態導致病人恐動癥的發生[17]。提示臨床護理工作者在護理高齡肺癌術后病人時,應加強評估病人整體身體狀態和認知狀態。針對存在功能障礙的高齡病人,應糾正病人錯誤認知以及對疾病的態度,向病人闡明正確的康復訓練方法和早期康復的益處,進而幫助病人順利開展術后呼吸鍛煉,積極參與康復訓練。

3.2.2 疼痛 既往多項研究發現,疼痛是恐動癥的重要影響因素,病人自我感知疼痛越重,其恐動程度越高[18-19]。本研究同樣發現疼痛是肺癌術后病人恐動癥得分的影響因素之一(P=0.001),說明術后疼痛對病人恐動癥的發生影響較大。研究表明,肺癌術后病人自術后24 h后就開始感受到劇烈疼痛;即使術后2個月,手術瘢痕處疼痛發生率仍高達40.2%,直到術后6個月慢性疼痛的發生率仍然近30%[10],長期、劇烈的疼痛不僅使病人難以忍受,更給病人術后康復訓練帶來巨大阻礙,尤其是術后早期,切口引流處的劇烈疼痛使病人難以忍受,無法專心開始進行有效康復訓練;同時也害怕肢體移動和康復訓練加劇疼痛,因此加劇了恐動癥的發生。這提示臨床護理工作者應充分重視疼痛給病人帶來的不良影響。疼痛不僅會給病人帶來直觀的生理痛苦,同時也會潛移默化影響病人心理情緒并導致病人恐懼移動和康復訓練,醫護人員應根據病人病情和特點制定有效的疼痛管理辦法,緩解病人疼痛程度,進而緩解其恐動程度,積極進行康復訓練。

3.2.3 健康信念 健康信念是指個體如何看待健康和疾病,如何認識疾病的嚴重程度及易感性,如何認識采取預防措施后的效果及采取措施所遇到的障礙[20]。本研究發現,健康信念是肺癌病人恐動癥得分的保護性因素(P=0.022),即健康信念越高的病人,其恐動癥得分越低,這是本研究的一項重要發現。分析原因可能為,健康信念較高的病人對自身所患疾病有較為清楚的認知,對診療過程較為熟悉,同時能夠積極采納醫護人員的建議,充分認識到術后康復的重要性。因此術后康復訓練時,能夠積極面對并有較好的依從性,恐動癥得分較低。這提示臨床護理人員可簡單評估病人健康信念水平,針對健康信念水平較低的病人應加強健康教育,提高其對肺癌疾病的認識,并幫助病人掌握術后康復訓練方法。

3.2.4 醫院焦慮 本研究發現,醫院焦慮是肺癌術后病人恐動癥得分的影響因素之一(P=0.008),即焦慮程度越重,病人越傾向于逃避和懼怕活動,其恐動程度也就越高,這與以往研究結果一致[21]。以往研究表明,焦慮抑郁情緒與恐動癥呈明顯相關,焦慮狀態會加劇病人對康復運動的恐懼,也會放大病人主觀疼痛感,病人恐動行為明顯;此外,病人一旦恐動,有效活動量下降,病人肌力減弱明顯,在康復過程會產生挫敗感并產生憤怒情緒,進一步加劇病人焦慮狀態,與恐動癥的發生相互影響,形成惡性循環[22]。提示臨床護理人員應多加關注和評估肺癌術后病人心理情緒,尤其針對焦慮、抑郁情緒病人應多加安撫,采取多種心理護理措施幫助病人緩解焦慮情緒,降低康復訓練挫敗感和恐懼感,進而降低恐動癥程度。

4 小結

本研究通過調查肺癌術后病人恐動癥現狀,進一步分析了肺癌術后病人恐動癥的影響因素,提示護理工作者應重視肺癌術后病人恐動癥現象的評估,尤其對高齡、主觀疼痛感知嚴重及焦慮情緒的病人應多加觀察。本研究發現,健康信念是肺癌術后病人恐動癥的保護因素,提示護理人員應采取多種有效策略提升肺癌術后病人的健康信念,以緩解其恐動癥程度。本研究局限性在于樣本量不足,今后應進一步擴大樣本量,開展深層次研究以探索降低肺癌術后病人恐動癥的有效策略,為提升病人生活質量助力。