還記得要你叫“祖宗”的“澄江小蟲蟲”嗎?

●盧平 文 小琪 編

2019年,云南的高速公路上出現了一條宣傳語“澄江小蟲蟲,你的小祖宗”。這個有著奇特萌點的押韻句子迅速在網絡上火了一把,也把澄江化石地世界自然遺產管理委員會送上了當年菠蘿科學獎·菠蘿U獎的領獎臺,成了當年“最具社會影響力的科學傳播事件”。

在頒獎典禮上,獲獎人展示了宣傳語所指的“小蟲蟲”本尊——鳳姣昆明魚化石。而這句宣傳語雖然有些傲嬌,卻并不過分:這條來自5億年前、不到3厘米長的“小蟲蟲”,真的是我們人類的“祖宗”。

昆明魚(復原圖)

小祖宗的神秘時代

演化是沒有固定方向的,地球上現存的不同生物門類也沒有高低之分,都是將近40億年的演化歷史中,“生命之樹”上先后分化出的不同支系。但我們免不了會更關注“我們從何而來”,也就是從最初的單細胞生物到人這一演化路徑上發生了什么事件。昆明魚所生活的寒武紀早期,就是各類生物迅速“堆技能點”的時代;而昆明魚,也給我們留下了不少至關重要的“技能點”。

在演化生物學祖師爺達爾文的構想中,每個新性狀、新功能的出現都經歷了緩慢的“漸變”。然而在《物種起源》中,他專門講了一章“論地質記錄的不完整性”,因為距今5.4億年的動物門類大爆發,原因難以解答,讓他很是頭疼,覺得可能是更早期的動物化石沒有被發現。今天,我們則對“寒武紀大爆發”耳熟能詳,在6億多年前藍細菌把地球改造成充滿氧氣的世界后,動物的單細胞祖先發展出了多細胞結構,拉開了三幕式的演化大戲之幕。

從“好吃懶做”的埃迪卡拉動物群,到身披鎧甲的小殼動物,再到三葉蟲、奇蝦等明星物種悉數登場的大爆發高潮,多細胞動物在演化中探索了千奇百怪的身體構造,“發明” 創新了各種好用的器官和功能。

在僅占生命演化史百分之一的四千萬年時間內,現代動物的各大“門派”幾乎悉數登場,各顯神通。寒武紀的淺海地區充斥著各種海綿動物、軟體動物、環節動物、節肢動物、棘皮動物等等。在眼睛、觸手、口器、鰓弓等十八般武藝的較量中,有一類不起眼的“小蟲蟲”開始向著“有頭腦”的方向發展,這就是我們的小祖宗昆明魚。

昆明魚化石

可可愛愛,長出腦袋

除開海綿動物等早期分化出的門類,多細胞動物的“主流”兩側對稱動物按口和肛門的發育過程分為了原口動物和后口動物:前者包含了現在的節肢動物和軟體動物等門類,后者則包括海參、海星等棘皮動物和我們人類所屬的脊索動物。早期的脊索動物擁有一條從頭至尾貫穿身體、充滿液泡的彈性“棒棒”——脊索,能支持身體,例如頭索動物中生活至今的文昌魚。

在昆明魚被發現之前,人們已經從加拿大布爾吉斯頁巖的寒武紀化石動物群中,發現了疑似頭索動物的蹤影。然而我們知道,脊索在后來的演化中逐漸被更好用的“脊椎”取代了,脊椎動物又是什么時候產生的呢?

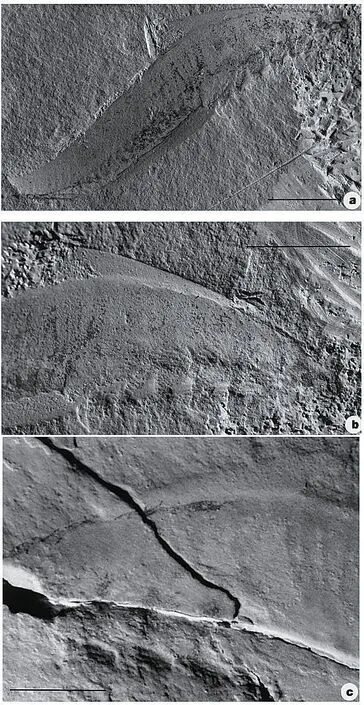

1999年,古生物學家舒德干和同事在采自云南昆明海口鎮的化石中發現了一條身長28毫米的小生物。它紡錘形的身體沒有鱗片,明顯分成了前后兩部分:頭部最明顯的結構是5~6個排成一列的鰓囊,以及尖端的口;軀干部則整齊排列著Z字形的分節肌肉,下方的腹部有深色的腸道。縱貫肌節的線條表明,這是一只有殘余脊索的小魚,得名鳳姣昆明魚。在同一地點,他們還發現了另一條體型相似的耳材村海口魚。

昆明魚和海口魚與3年后發現的長吻鐘健魚一起構成了昆明魚目,大量保存良好的標本表明,昆明魚目的脊索周圍已經開始出現規則排列的小小軟骨——也就是最原始的脊椎。這個由脊索到脊椎的轉化,至今還在每個人的胚胎發育期重演。由此,這些在5.2億年前寒武紀早期就游弋于淺海中的小魚,就穩穩坐上了“最古老的脊椎動物”這把交椅,成了我們人類的“小祖宗”。

脊椎動物的創業藍海

前面說到,寒武紀是各門類“祖宗”們“堆技能點”的高潮年代。昆明魚目的厲害之處也遠不止有了原始的脊椎:源自靜脈竇的原始心臟,能更高效地為昆明魚的運動供應能量;看似與現今魚類沒什么差別的頭部,也是那個年代的首創,里面承載了最早期的大腦結構,加上與腦相連的一對大眼睛,讓頭部成了身體的“指揮中心”。循環系統、神經系統和運動系統很可能為昆明魚提供了更好的運動能力。

與達爾文的漸變構想不同,寒武紀大爆發在短時間內為地球帶來了眾多生物門類。讓我們看到了演化歷史更加真實復雜的軌跡。在“有頭有腦”的昆明魚之后,脊椎動物的演化在頭部繼續大做文章,分化出了具有環狀口部的圓口綱動物;又從原始的鰓中改造出了上下頜,讓后來的有頜魚類擁有了方便攝食的真正的嘴,成了志留紀、泥盆紀時代的海洋一霸;在泥盆紀中晚期,魚類登陸,開啟了脊椎動物在陸地上的演化征程……

魚類登陸3億多年后,我們人類得以建立文明、在化石中尋找先祖的痕跡。而這些,都源于五億兩千萬年前海水中那一條指尖大小的“小祖宗”。

海口魚復原圖