基于數據挖掘分析中醫藥治療肛竇炎用藥規律

于大遠 劉 薇 李 雪 劉仍海

北京中醫藥大學東方醫院肛腸科,北京 100078

肛竇炎,又稱之為肛隱窩炎,指的是肛竇、肛門瓣和肛門腺內發生的急性或慢性炎癥性疾病,常伴有肛乳頭水腫、增生和肥大等。此外,肛竇炎是一種潛在的感染病灶。據統計,臨床上超過86.5%的其他肛腸疾病(如肛乳頭肥大、肛瘺、肛周濕疹、直腸息肉等)皆與該疾病具一定的相關性,該疾病對患者的身心健康和生活質量[1-3]影響較為嚴重。因此,及時有效地治療肛竇炎具有重要意義。而今肛竇炎的種種現代醫學療法仍存在痛苦大、費用高、療效欠佳及并發癥和后遺癥多等缺點。中醫藥治療該疾病有獨特優勢。本研究采用中醫傳承輔助平臺挖掘在各文獻中治療肛竇炎確有療效的方劑,分析用藥的四氣、五味、歸經、藥物使用頻次、組方規律和潛在的新方組合,得到中醫治療肛竇炎的組方用藥規律。

1 資料與方法

1.1 處方來源及檢索

納入的處方全部來源于中國知網、萬方數據知識服務平臺及中文科技期刊全文數據庫。選取建庫至2021 年2 月中醫藥治療肛竇炎的文獻,將檢索詞設定為“肛竇炎”或“肛隱窩炎”,分別與“中醫”“中藥”及“中醫藥”組合進行主題詞檢索及全文檢索。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①臨床診斷為肛竇炎;②隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT);③使用中醫藥治療肛竇炎的名家醫案中的處方;④名家經驗總結。

1.2.2 排除標準 ①方劑藥物記錄不完整或僅出現方名而無明確方藥的文獻;②綜述、動物實驗等類型文獻;③聯合西藥、中成藥,或手術、微波、針灸等非藥物療法,且不能證實中藥具有明確治療作用的文獻(不包含單獨使用上述療法設為對照組與在此基礎上聯合中藥治療的RCT);④口服中藥與中藥局部外用(灌腸或熏洗)相結合,且二者非同一處方;⑤文獻中治療所用的中成藥;⑥重復方劑僅錄入1 次。

根據上述納入及排除標準,經過2 位研究者分別獨立進行篩選后,摘錄有效處方。

1.3 分析軟件

本研究借助中醫傳承輔助系統(V2.5)軟件進行統計分析。

1.4 數據規范化處理

參照中國中醫藥出版社出版的全國高等中醫藥院校教材《中藥學》(第十版)[4]為標準,將涉及的中藥名稱進行規范化處理,并統一命名。如將“生地”統一為“生地黃”、將“玄明粉”“元明粉”統一為“芒硝”、將“川連”統一為“黃連”、將“元胡”統一為“延胡索”輸入等。若文獻里中藥名稱中帶有炮制方法,且炮制后對其性味歸經和功效未產生本質區別,為了便于觀察、統計和總結配伍和處方用藥規律,處理時將其名稱統一,如將“酒當歸”轉換為“當歸”、將“鹽黃柏”轉換為“黃柏”輸入。若炮制后對其性味歸經和功效產生影響,如熟大黃、酒大黃和生大黃等藥物則按帶有炮制方法的全稱錄入。

1.5 建立數據庫

釆用雙人雙次將收集整理好的49 首處方藥物依次錄入中醫傳承輔助系統,建立獨立數據庫。所有數據錄入完成后,由專人進行數據審核與校對,為數據挖掘的結果提供可靠保障。

1.6 數據分析

將整理好的方劑錄入到中醫傳承輔助平臺的數據管理模板中,建立肛竇炎治療的方劑數據庫,分別對以下內容進行統計分析:①藥物頻次;②藥物性味歸經;③組方規律;④新處方。最后將結果導出。

2 結果

2.1 藥物頻次

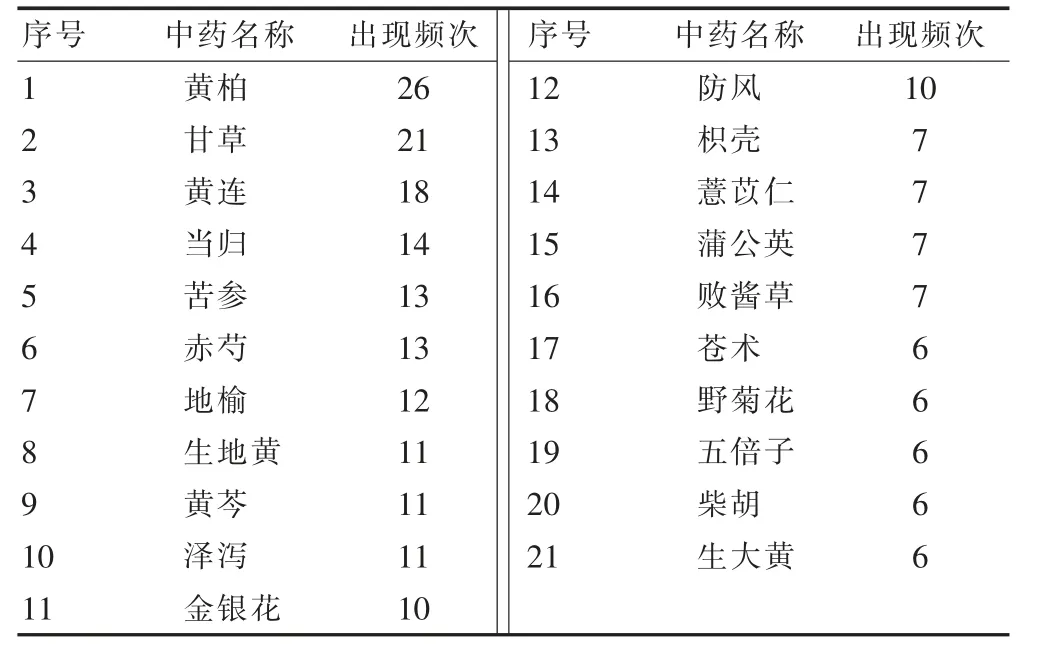

共檢索出相關文獻記錄47 篇。對符合納入標準而被篩選出的49 首處方中包含的118 味中藥進行頻次統計,使用頻率最高達26 次。其中頻次≥6 的中藥共21 味,排名前7 位的分別是黃柏、甘草、黃連、當歸、苦參、赤芍、地榆,見表1。按功效分析,其中清熱藥的比重最多,共出現164 次(見圖1)。

表1 治療肛竇炎處方中出現頻次≥6 的藥物

圖1 治療肛竇炎處方中不同功效藥物頻次

2.2 藥物氣味歸經

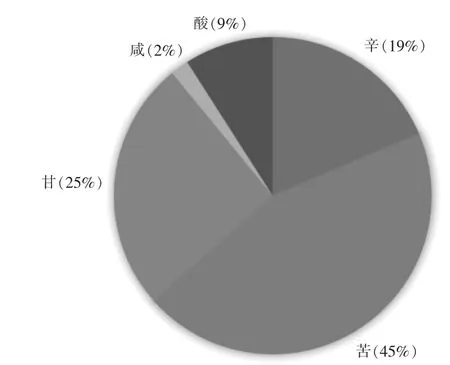

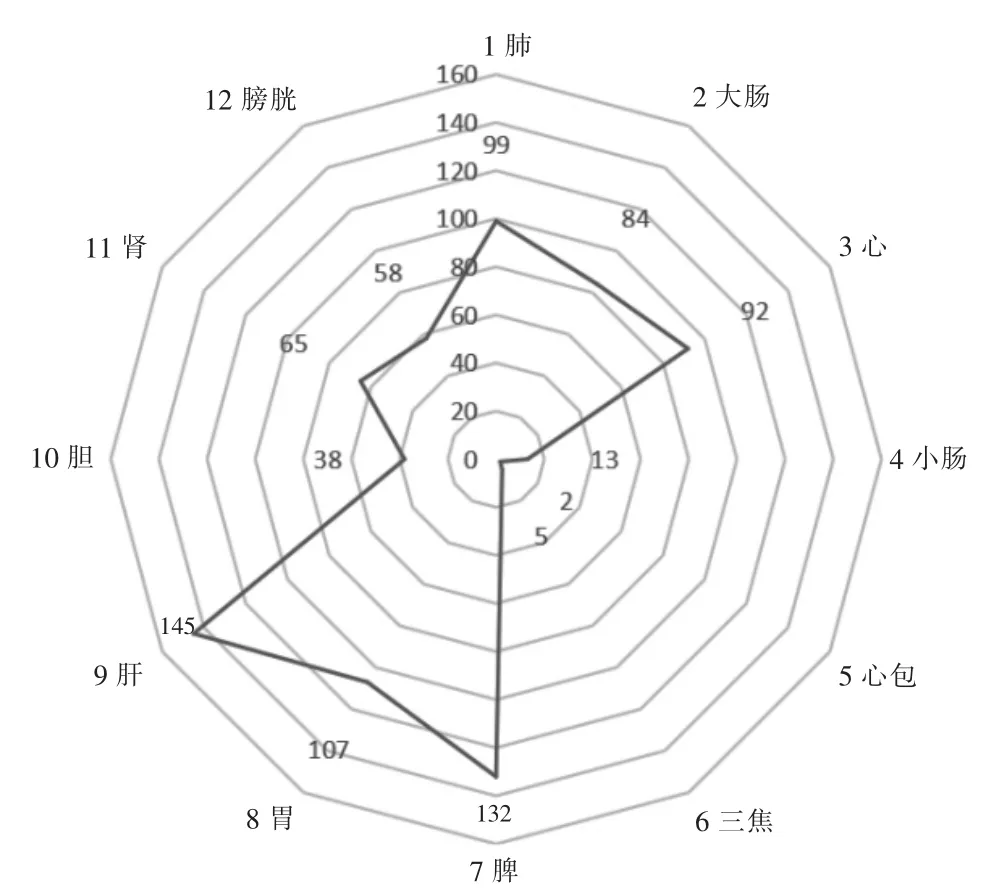

點擊“方劑統計”,在“西醫疾病”欄中統一輸入“肛竇炎”,對本病用藥的“四氣、五味、歸經”進行統計分析。其中寒性藥(202 次)占比最多,超過溫性(77 次)、涼性(20 次)、熱性(4 次)之和。治療肛竇炎藥物的四氣以寒性藥為主。其中甘味藥為150 次、苦味藥為263 次、辛味藥為109 次、酸味藥為53 次、咸味藥為11 次。藥物的五味以苦、甘為主,咸味藥和酸味藥所占比例很小。四氣、五味情況分別見于圖2 和圖3。所用藥物中歸肝經占145 次、脾經占132 次、胃經占107 次、肺經占99 次、心經占92 次、大腸經占84 次,以肝經、脾經、胃經、肺經、心徑、大腸經為主。歸經情況見于圖4。

圖2 治療肛竇炎處方中藥物四氣各自所占比例

圖3 治療肛竇炎處方中藥物五味所占比例

圖4 治療肛竇炎所用藥物歸經占比

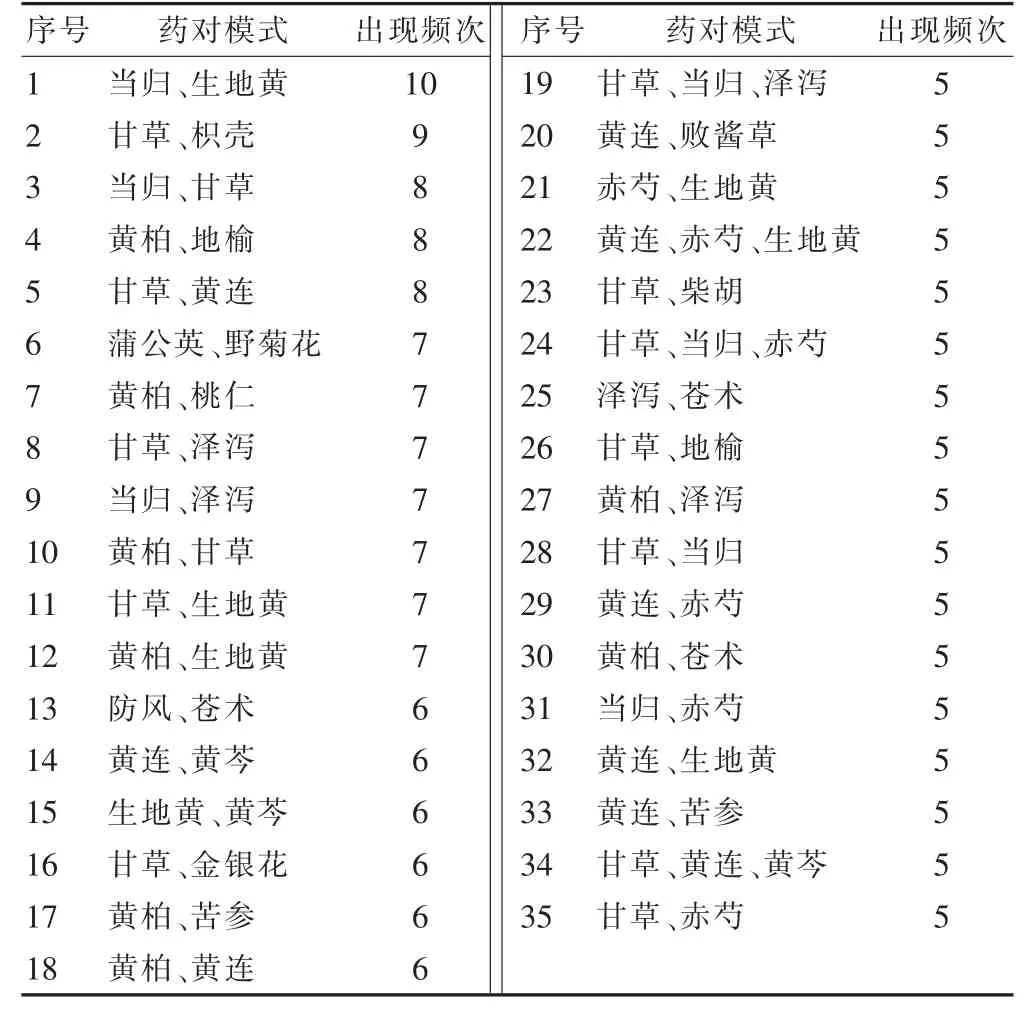

2.3 基于關聯規則的組方規律分析

在“組方規律”單元中,設置“支持度個數”為5(即在文獻中藥物組合出現的次數>10%),設置“置信度”為0.8,分析得出35 對藥物組合,將所得結果的藥物組合出現頻次按從大到小的順序降序排序(見表2),其中包含黃柏、黃連、生地黃、甘草、苦參、當歸等19 味藥物。繼而分析藥物關聯規則,共得到16 項關聯規則,所涉及17 味中藥,見表3。在“網絡拓撲”單元中,分析得出所涉及核心藥物有19 味,網絡化展示結果見圖5。

圖5 核心藥物網絡圖

表2 治療肛竇炎處方中出現頻次≥5 的藥物組合

表3 治療肛竇炎處方中出現頻次≥0.8 藥物組合的關聯規則

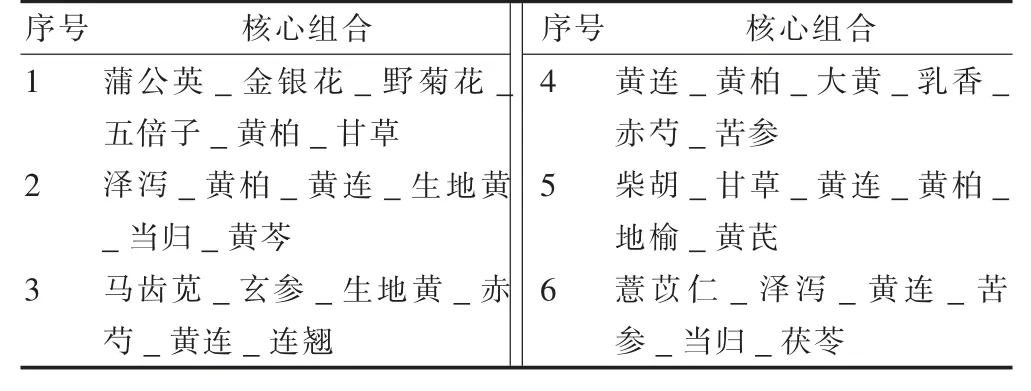

2.4 基于復雜系統化熵聚類的核心組合及新方組合

運用熵聚類迸行聚類分析,設相關度為6,演化出6 味藥的核心藥物組合為6 個。見表4。

表4 用于新方聚類的核心組合

3 結論

肛竇炎臨床癥狀主要表現為肛周疼痛、瘙癢、肛門部墜脹不適感、異物感及排便不盡感等。部分患者伴有焦慮或抑郁等兼癥。現今治療肛竇炎的方法眾多,治療主要采用以抗生素局部或者全身使用、手術治療、微波理療、激光,存在痛苦大、費用高、療效欠佳及并發癥和后遺癥多等缺點。

肛竇炎歸屬中醫“臟毒”和“酒痔”范疇[5]。本病多因飲食不節,過食煎炸食物、辛辣、醇醪、膏粱厚味之物,致使內生濕熱,濕性重濁,易趨于下,肛門在人體的下部,故濕濁下注肛門,濕性重濁,所致肛門部墜脹不適[6]。如高庭錦《瘍科心得集》中論述,“瘍科之證,……在下部者,俱屬濕火濕熱,水性下趨故也”。此病或因濕毒熱結,大便干燥,用力努責,肛管損傷染毒而成,或因脾、肺、腎虧虛,濕熱乘虛下注,郁久蘊釀而成。局部濕熱蘊結,氣血凝滯,不通則痛[7]。因此從中醫角度,肛竇炎的致病因素包括濕、熱、毒、瘀。因此治療時主要運用清熱燥濕、涼血解毒、活血止痛之法。肛竇炎患者因為疾病反復纏綿難愈,容易引起焦慮、抑郁等負面心理,這些負面的情緒會導致肝木不疏,從而影響脾胃的運化,脾胃運化不利,則濕邪內生,加重病情,從而造成惡性循環。針對此類患者,治療時通常配合調肝健脾之法[8]。

具體分析挖掘結果,“熱者寒之”,故治療肛竇炎以寒性藥為多,然濕熱之邪為寒涼所迫,易深伏于內,因此同時需佐以一定比例的溫性藥防止因涼遏太過而冰伏濕熱之邪。所用藥的五味以苦、甘、辛為主,“苦者,能瀉,能燥,能堅”(《金匱要略心典》),甘味藥具有緩急止痛的功效,《素問·至真要大論》 提到“以甘緩之,以辛散之”,辛味藥能行能散,具有行氣活血之功。藥物歸經以肝、脾、胃經為主,其次是肺、心、大腸經。肛竇炎患者容易焦慮、抑郁,故治療時疏肝尤為重要。“諸濕腫滿,皆屬于脾”(《素問·至真要大論》)“飲入于胃,游溢精氣,上輸于脾。脾氣散精,上歸于肺”(《素問·經脈別論篇》),肺、脾、胃為水濕代謝的主要臟腑,因此祛濕常從這3 個臟腑論治。“諸痛癢瘡,皆屬于心”(《素問·至真要大論第七十四》),肛竇炎患者疼痛、瘙癢可以從心論治。從藥物的使用頻次來看,頻次統計在前5 位的藥物是黃柏、甘草、黃連、地榆、當歸。黃柏具有清熱燥濕、瀉火解毒之功,為出現頻次最高的用藥,因其作用于下焦,故常用于肛門疾病,《神農本草經》言其主“腸痔”。當歸《本經》言其主“諸惡瘡瘍金瘡”,因當歸其氣輕而辛,故能行血,而當歸同時具有補血之功,活血而不傷血。研究發現黃柏水煎液對多種致病細菌和真菌有較好抑制作用,且具有抗潰瘍、瘡瘍的作用[9-10];黃連有明顯的抗炎鎮痛和抑菌作用,其對金黃色葡萄球菌、霍亂弧菌、乙型鏈球菌作用較強,對大腸桿菌的抑制作用較弱[11];陳紅宇等[12]通過大量文獻總結出地榆具有抗炎、抑制炎癥介質釋放等藥理作用;甘草具有調和諸藥、緩急止痛,通過對現代研究進行總結,甘草具有抗菌、抗氧化、抗炎等作用[13-14];當歸除了活血補血之外,還具有一定的抗炎、抗抑郁作用[15-17]。

基于關聯規則對被納入的處方進行分析,治療肛竇炎常用的藥對有當歸-生地黃、甘草-枳殼、當歸-甘草、黃柏-地榆、甘草-黃連、黃柏-桃仁、甘草-澤瀉、當歸-澤瀉、黃柏-甘草等,從功效上分析,為清熱燥濕、清熱解毒、利水滲濕、清熱涼血、行氣活血、滋陰養血藥物的排列組合。此外還出現散風升陽-燥濕散寒(防風-蒼術)等藥物組合。風藥具有勝濕、止血、疏肝、升提等作用,防風被為“風家圣藥”,可祛腸道之風;蒼術辛香發散,苦溫而燥,朱震亨言其“散風益氣、總解諸郁”,二者合用祛濕之功增強,且可開郁滯、止疼痛,并防止處方過于寒涼而凝滯氣機。現代藥理研究發現防風具有抑制中樞神經系統、止痛、抗驚厥和抗炎的作用,因其具有的止色酮類等物質,止痛機制包括抗炎、中樞神經系統作用和對肝臟代謝酶的抑制作用[18-19]。肛竇炎患者因為病情纏綿難愈,容易引起焦慮、抑郁等負面心理,這些負面的情緒會導致肝木不疏,從而影響脾胃的運化,內生濕邪,加重病情,從而造成惡性循環。因此在治療時應注重調節情志,常配以疏肝理氣的藥物,如防風、柴胡等。

對于低頻次高相關的組合,用復雜系統熵聚類方法,按相關度6,得到了6 個核心組合。核心組合1 可以看作取五味消毒飲中金銀花、野菊花、蒲公英三味藥,配以甘草調和諸藥,黃柏清熱燥濕,因此此方適用于肛竇炎屬熱毒偏盛者。佐以五倍子之酸收,有利于止血止瀉,斂瘡生肌,《本草新編》言其主“大人五痔下血”。核心組合2 由澤瀉、黃柏、黃連、生地黃、當歸、黃芩組成,可以拆分成去掉梔子的黃連解毒湯和去掉龍膽、梔子、柴胡、甘草的龍膽瀉肝湯,與其中的黃芩、黃連、黃柏三藥合用,苦寒直折,可以用于三焦火毒熱盛之證,澤瀉、當歸、生地黃、黃芩為龍膽瀉肝湯。核心組合3 具有清熱涼血、瀉火解毒之功,此外生地黃、玄參可以滋陰潤腸通便,可以防止肛管因大便干結而繼續損傷染毒。濕熱蘊結,阻滯經絡,病程日久,必生瘀血。黃連、黃柏、苦參可以清熱燥濕、瀉火解毒,大黃、赤芍具有清熱涼血、活血逐瘀之功,《神農本草經》言大黃“主下瘀血,血閉”,言芍藥“除血痹……止痛,佐以乳香辛溫行散性,加強該組合活血祛瘀止痛之力。核心組合5 與核心組合4 比較,都含有黃連、黃柏,因此都具有清熱燥濕、瀉火解毒之功。核心組合5 中無行血之藥,而有黃芪、柴胡、甘草,具有疏肝、托里、升陽的作用,可用于治療中虛濕熱下注、氣機不暢導致的肛門下墜感。涼血之品選用味苦、酸,性微寒的地榆。《本草綱目》謂其能“除下焦熱,治大小便血證”。《本草匯言》所載“地榆,苦寒,涼血止血之藥也。達下焦,止腸風下血、痔痢之紅,消熱腫,治諸瘺惡瘡、乳癰之疾”。藥理研究證明地榆具有抗炎、調節免疫、抗氧化、抑制炎癥介質釋放等藥理作用[20]。按中醫外科觀點,肛竇炎屬疾病初起未成膿或毒邪尚未擴散階段,因此臨床上治療肛竇炎通常采用“消法”和“托法”。黃芪被稱為“創家圣藥”,是補托之法的常用藥之一。核心組合6 中薏苡仁、茯苓、澤瀉皆具有利水滲濕之功,且薏苡仁、澤瀉能清熱。黃連、苦參,起到清熱燥濕的作用。現代藥理研究發現,當歸、苦參這一藥物組合不僅具有抑制炎癥反應,對抗多種病原微生物,且對皮下毛細血管也有修復效用[21-22]。與此方適用于濕邪偏重者。

本文借助中醫傳承輔助系統對中國知網、萬方醫學數據庫的文獻中治療肛竇炎的處方進行數據挖掘,初步歸納總結出中藥治療肛竇炎的組方用藥規律,即以清熱燥濕、涼血解毒、活血袪瘀為主。并通過熵層次聚類算法得到的6 個用于新方的核心組合,對于中藥治療肛竇炎具有一定的借鑒和參考意義。