云岡晚期佛像服飾的造型變化

劉 芳

(山西大同大學 云岡文化生態研究院,山西 大同 037009)

太和十八年(494年)孝文遷洛,平城作為北都,使得仍為佛教要地的云岡鑿窟雕龕活動尚在繼續,這便是云岡晚期造像所指的第20窟以西的諸多窟龕(編號21-45窟)及一些附屬洞窟內造像,另加早、中期洞窟的補刻造像。一直以來,云岡晚期造像由于嚴重風化所導致的渙散不清,較少引起學者關注,因此,相關研究較為缺乏,而對于晚期佛像服飾,也多被籠統歸為中期樣式“褒衣博帶式”。

事實上,云岡晚期造像雖因遷都洛陽而規模變小,但并未影響到造像形式的豐富表達。就佛像服飾而言,與晚期窟室①從窟制上,狹小的窟室規模及雜亂的窟龕布局是最為顯著的表現,流行的窟室是塔洞、千佛洞、四壁重龕式和四壁三龕式,參見宿白:《云岡石窟分期試論》對于云岡第三期窟龕種類的介紹。的急劇變化相對應,顯示出“創新多變化節奏快”[1]的發展特點,是佛像服飾表現最為繁雜的一個時期,不僅有中期“褒衣博帶式”的延續,更有新樣式的產生,這些新樣式既有來自龍門的影響,又有云岡的獨創,顯示出這一時期云岡地區造像活動的異常活躍,各地佛教造像新范本不斷被帶到平城。這種新樣式較“褒衣博帶式”在造型上已發生明顯改變,佛衣所具有的密集下擺是其主要特征。如果以云岡晚期窟龕的進一步分期,是指云岡晚期后段流行的一種佛衣樣式,時間界限是延昌四年(515年)。②趙昆雨進一步將云岡晚期洞窟分為兩個發展階段。參見趙昆雨:《云岡石窟造像服飾雕刻特征及其演變》,《文物世界》,2003年第5期。以下將圍繞云岡晚期此類佛衣,從造像組合及分布、佛衣特征及成因三個方面進行闡釋。

一、造像組合及分布

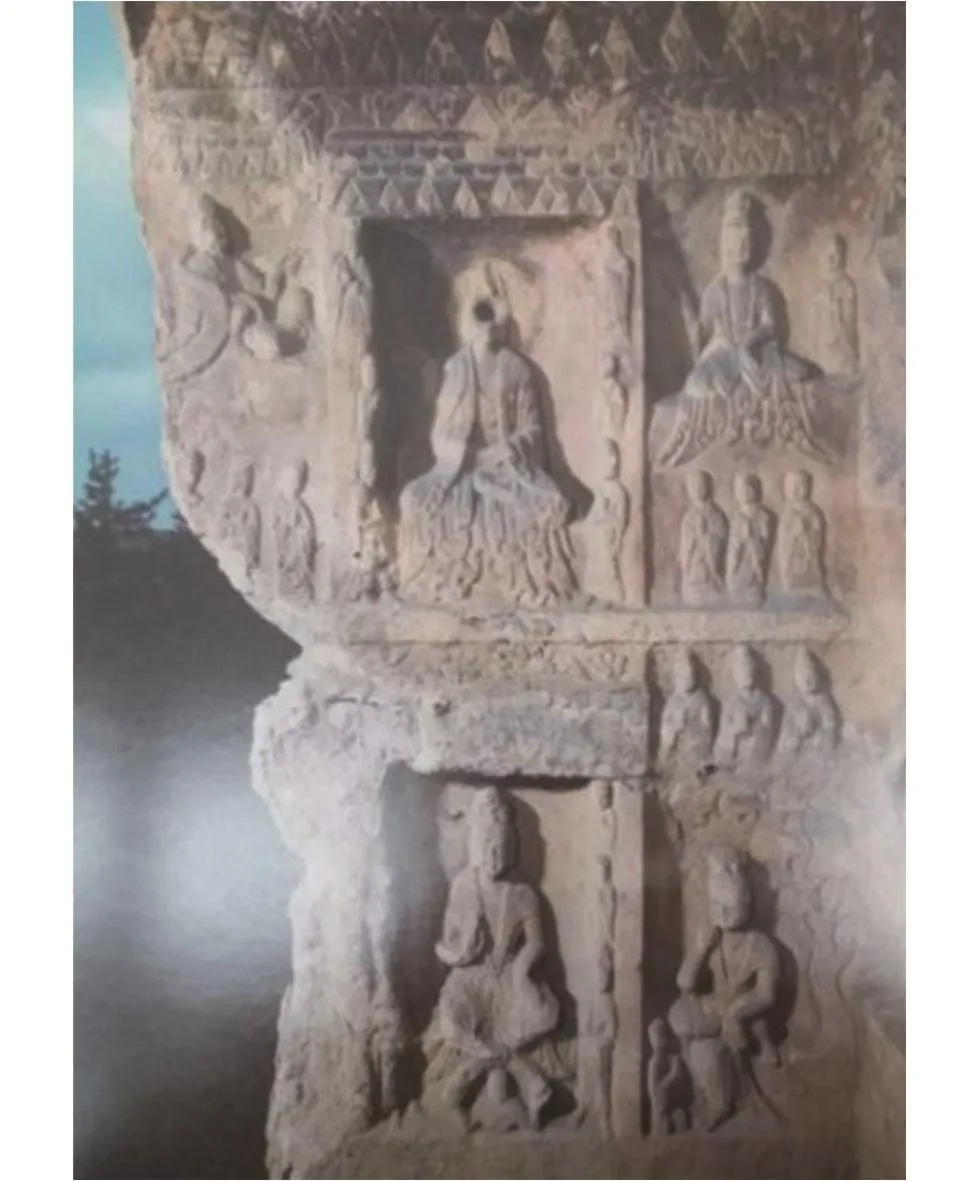

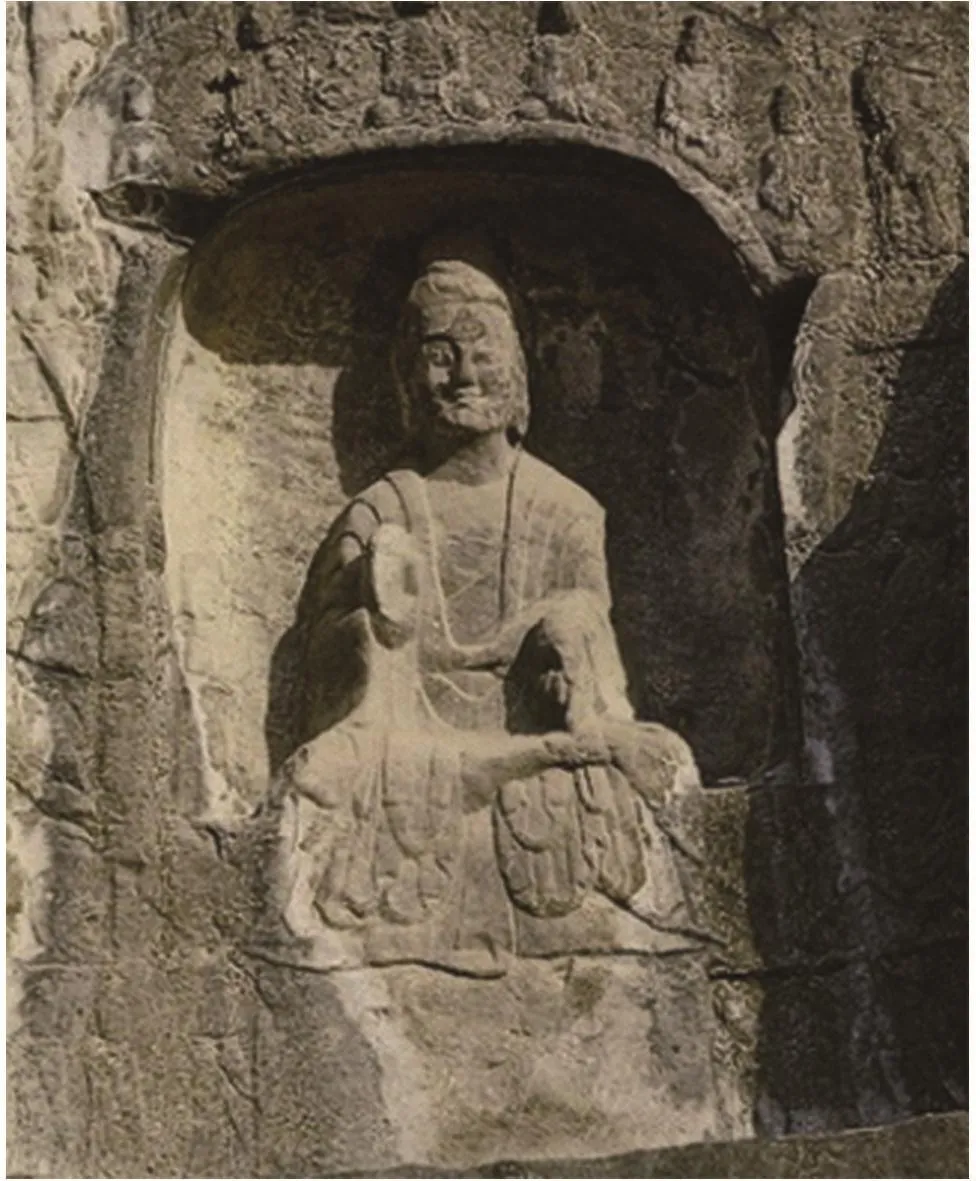

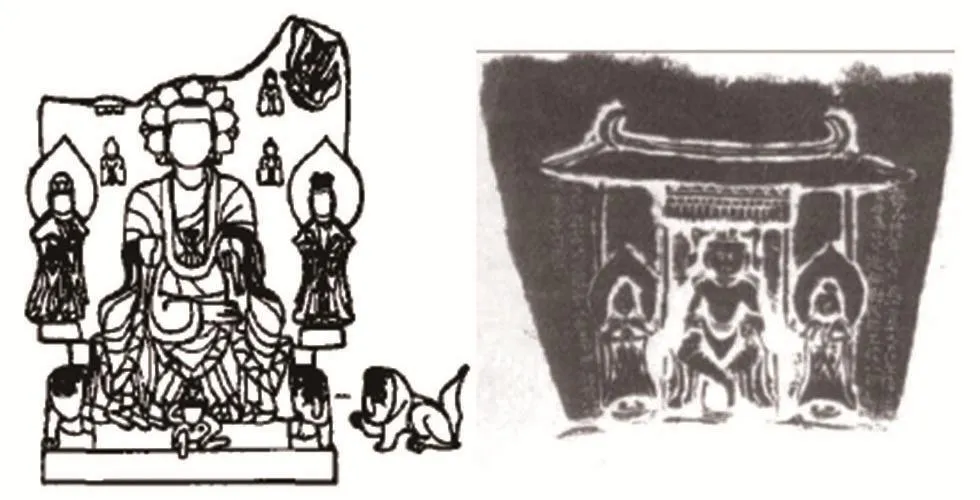

云岡晚期窟龕佛像中,出現了較多有著復雜下垂衣襞特征的佛像服飾,如第33-3窟西壁佛龕內佛像,佛衣下擺重疊堆積而覆蓋佛座(圖1)。著這類佛衣的佛像出現于不同題材的造像組合,并分布于窟龕的不同位置。具體來講,在圖像表現中,既出現于早期主要題材“三佛”組合中,又有流行于中期的釋迦多寶的二佛組合、一佛二菩薩組合,同時亦有單尊佛像以及一佛二菩薩二弟子的五尊像等。從其分布來看,或為窟龕主像而居于主要位置,或被雕刻于不顯眼的窟外壁面上,在西部編號洞窟、附屬洞窟及中期補刻龕像中均有出現,是一種分布沒有規律,下擺表現形式多樣的佛衣樣式。以下以實地考察及現有圖像的整理分析,選取晚期窟內及窟外壁面較有代表性且保存較好的龕像,同時結合佛像所處的各類造像組合與題材,以期對云岡晚期該類佛像分布及佛衣特征有一個整體認識。

圖1 云岡第33-3窟西壁龕像

(一)三佛組合

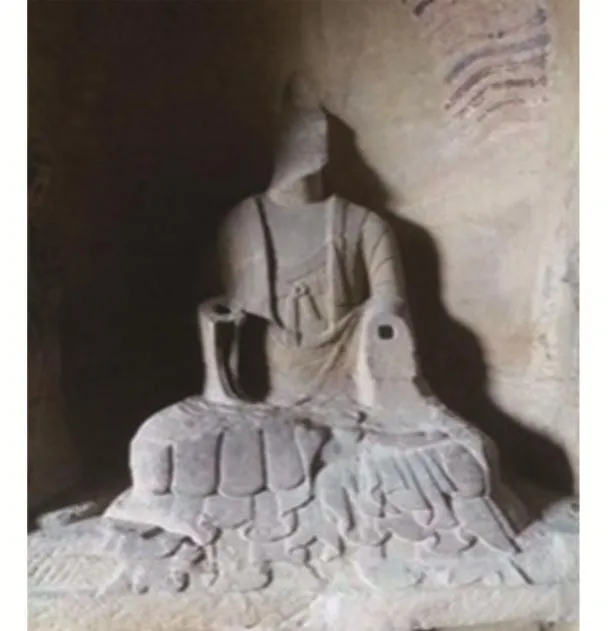

在云岡晚期龕像中,流行于早期的三佛組合①三佛組合指中央表現釋迦佛,左右兩側為僅次于主尊佛像的脅侍佛。源于犍陀羅的一鋪三尊式造像,即中央表現釋迦,左右具行者、圣者內涵的“上求菩提”的彌勒菩薩,以及具王者、救濟內涵的“下化眾生”的觀音菩薩,此二菩薩助釋迦教化,表現意圖為實現理想的佛國凈土。繼續出現,如第30窟西壁第2層三個并列的龕像,中間方形龕內為坐像,佛像結跏趺坐,身體修長,面部清瘦,目光低垂,磨光肉髻,左手施與愿印,右手施無畏印,佛衣寬博且胸前有帶飾表現,外層袈裟右領襟呈棱狀搭于左臂,佛衣下擺重疊堆積,覆座并露出右足。兩側的長方形龕中,右側為立佛像,左手已佚,右手同樣施無畏印,佛衣同樣寬博,左側佛像不存。從題材來看,猜測其也應為立佛像,佛衣樣式亦同右側立佛(圖2)。可以看出,該三佛組合的表現形式已不同于早、中期三尊佛像同處一龕的布局,而是處于不同的龕內,是三佛題材新的表現形式,值得注意的是,中間主尊坐像服飾表現不同于左右兩側立像。

圖2 云岡第30窟西壁第2層三龕組合中佛像《(云岡石窟全集》第十八卷,青島出版社,2019年,第267頁)

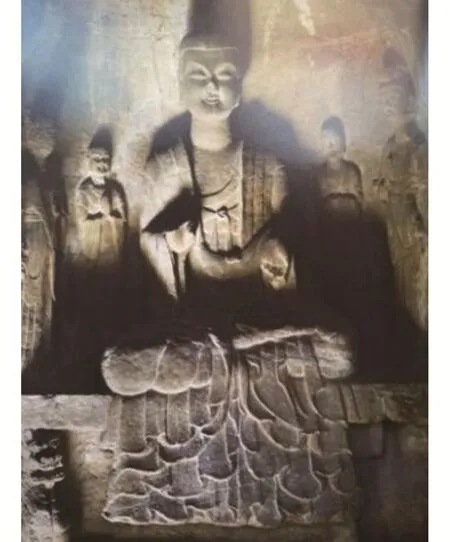

這種三佛處于不同龕內的組合表現還出現在第27窟北壁的三佛圖像中,但又表現出不同,即中間為坐像,兩側則為倚坐像,服飾顯然存在區別,中間坐像外層袈裟下擺堆積覆座(圖3)。

圖3 云岡第27窟北壁三佛組合(《云岡石窟全集》第十八卷,青島出版社,2019年,第150頁)

以上所舉兩例三佛組合顯示出云岡晚期三佛組合龕像所出現的新變化,這種變化勢必引起佛衣的變化,不過和早、中期相同的是,中間主尊坐像服飾與其左右兩側佛像服飾仍存在區別。

(二)二佛組合

二佛組合是云岡中期流行的造像題材,最常見的表現形式為釋迦多寶二佛并坐,該題材在云岡晚期依然盛行,這種見于《妙法蓮花經·見寶塔品》的造像題材,是云岡石窟貫穿始終的一種造像內容,大約有近400幅的雕刻表現,②該數字源于李雪芹:《云岡石窟——雕在石頭上的北魏王朝》,山西科學技術出版社,2014年,第168頁。表明《法華經》的信仰已深入民眾并深受歡迎,因為《法華經》宣傳一切眾生,均能成佛,無論是“諸天龍神,人及非人,香花伎樂,常以供養”,還是“過去諸佛”、“未來諸佛”及“現在十方無量百千萬億佛土中諸佛世尊”等等,都能得到“皆已成佛”的結果。[2](序品第一,P373-377)第 31 窟前室北壁東側第4層圓拱龕內,便雕刻了該種題材。然而,不同于中期的是,二佛兩側分別為二菩薩立像,構成了六尊像的布局,是較少見到的一種造像組合。中間圓拱龕內二佛外觀特征同上述第30窟西壁第2層三龕組合中間龕內坐像,佛衣下擺褶皺表現更加對稱與規整(圖4)。

圖4 云岡第31窟前室北壁東側第4層圓拱龕二佛

在窟外壁面龕中,佛像體形更加微小,顯然為晚期較晚的雕刻,且系下層民眾所為,如第40-1窟北壁佛龕內二佛并坐像,兩側各有一菩薩立像,二佛服飾亦有著同樣垂覆重疊的下擺,但下擺表現較為隨意凌亂(圖5)。

圖5 云岡第40-1窟龕內二佛

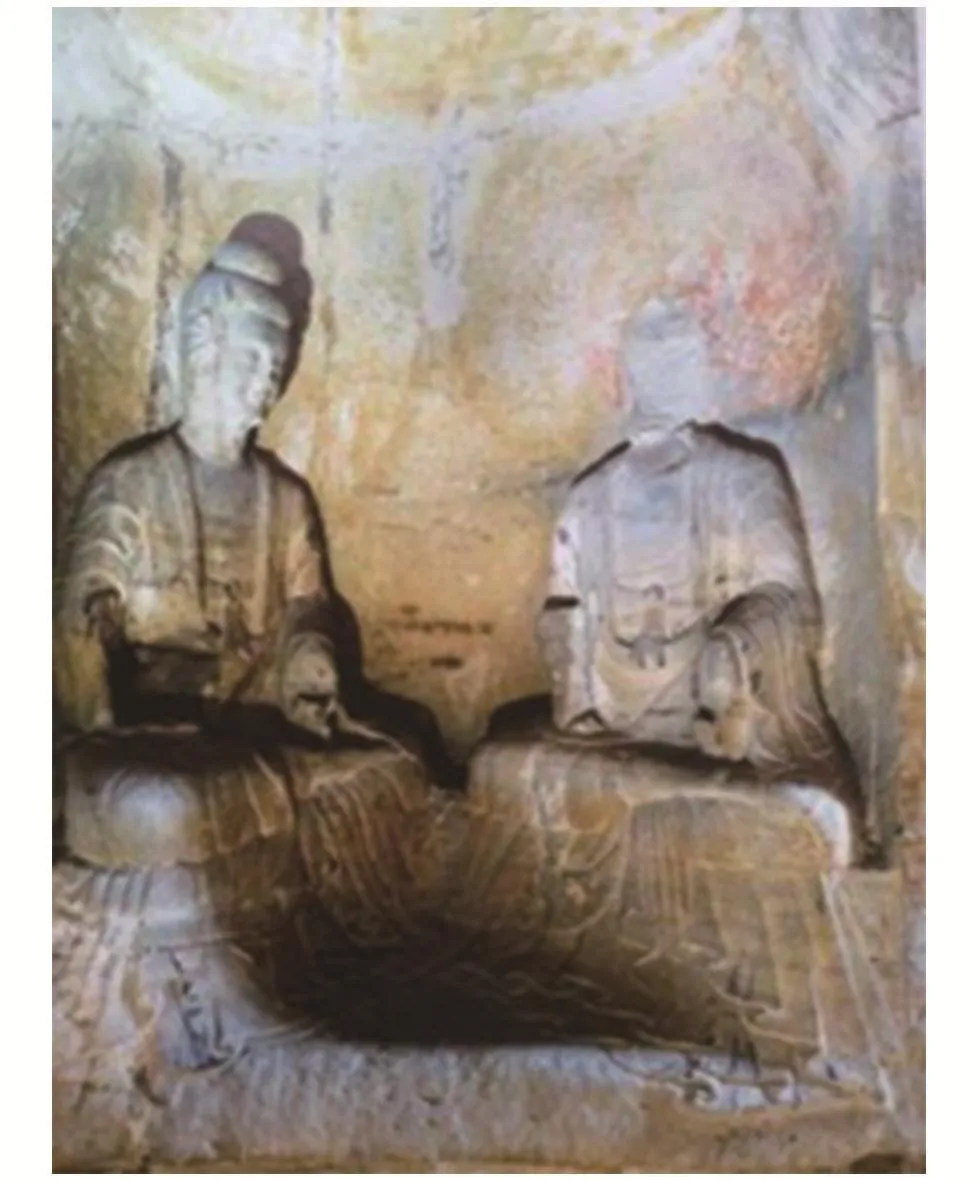

(三)一佛二菩薩組合

一佛二菩薩組合亦是云岡中期流行的造像題材,在晚期窟龕中繼續出現,如西部窟群中第28-2窟北壁、第29窟東壁第1層二龕組合北側龕,以及第23-1窟北壁均有這種題材(圖6,圖7,圖8)。在該三龕內,佛像均為坐像,所施手印也相同,即左手施與愿印,右手施無畏印,兩側菩薩均形體較小,是這一階段較為流行的造像形式。

圖6 云岡第28-2窟北壁一佛二菩薩《(云岡石窟全集》第十八卷,青島出版社,2019年,第207頁)

圖7 云岡第29窟東壁第1層二龕組合北側龕《(云岡石窟全集》第十八卷,青島出版社,2019年,第238頁)

圖8 云岡第23-1窟北壁一佛二菩薩組合《(云岡石窟全集》第十八卷,青島出版社,2019年,第83頁)

(四)一佛二弟子二菩薩

這是云岡晚期出現的新題材,即五尊式的布局格式,是以本尊為中心,左右兩側皆有一脅侍菩薩及一弟子,是早、中期從未出現的一種造像組合,這是受到了龍門的影響。宣武帝后期(510—515年),大約從永平至孝明帝熙平年間,由于龍門風格的進一步發展,在圖像構成中,五尊像格局得以確立。在云岡第35-1窟北壁,便出現了這種圖像格局,龕內主尊結跏趺坐,磨光肉髻,其衣襞覆壇的下擺蓋住雙足,兩側為弟子立像,弟子兩側各有一脅侍菩薩立像。與龍門的不同之處在于,云岡的這種五尊式圖像中,弟子的體形遠小于菩薩(圖9)。

圖9 云岡第35-1窟北壁一佛二弟子二菩薩《(云岡石窟全集》第十八卷,青島出版社,2019年,第146頁)

二、佛衣特征

以上所舉圖像實例,顯示出云岡晚期佛像服飾新的變化趨勢,典型特征為佛衣垂覆于佛座前的衣裾,或被稱為袈裟下擺、衣襞覆壇等,在造型方面較中期流行的“褒衣博帶式”已發生了很大的改變,主要表現在兩個方面:一是裝飾部位的轉移,中期“褒衣博帶式”的胸前帶飾不再是強調的重點,變得可有可無,袈裟下擺成為突出表現的部分,成為佛衣的裝飾重點,且有多種表現形式;二是著此類佛衣的佛像均為坐佛,而不見于立佛像。對于這種流行于云岡晚期的佛像服飾,在北方,整體出現于北魏末期,具體是指孝文、宣武之后的靈太后時期(515-524年),是云岡晚期后段(515-524年)流行的一種佛衣樣式。

梁思成最早對云岡晚期佛像特征進行了描述:佛貌又每每微長,口含微笑,衣褶流暢精美,漸類龍門造像。[3](P15)而對于云岡晚期后段的這種佛衣,梁思成亦作了形象描述:座前垂衣曲折翻覆重疊掩座,[4](P83)且將其稱為一種新樣式。宿白先生總結為:“云岡石窟造像形象從雄健而豐滿,演變到第三期(晚期)的清秀,以及服飾的發展變化和衣襞的日益繁雜等,先后次第脈絡清晰”,[5](P305)“衣服下部的衣紋越來越重疊”。[6](P34)宿白先生提到的“衣襞的日益繁雜”以及越來越重疊的下擺便是指云岡晚期后段的這種佛衣樣式。

對于這種整體出現于北魏末期、外層袈裟下擺重疊堆積的佛像服飾,其命名尚未形成統一。費泳在分析6世紀前期“褒衣博帶式”佛衣時,對龍門、鞏縣石窟寺佛像的裳懸表現與南方成都地區進行比較,認為較5世紀末期所發生的變化“突出表現在較為寫實的地域特征明確的裳懸樣式”,[7](P314)并依然將這種樣式稱為“褒衣博帶式”,這也是學界采用較多的一種稱謂。“裳懸座”為日本學者對下擺繁復重疊且覆蓋佛座的佛像服飾的稱謂。[8]陳悅新運用考古類型學的方法研究了同時期鞏縣佛像服飾,對鞏縣石窟寺佛像服飾進行分類,依據僧衣結構將此種類型的佛衣稱為“上衣重層式”。①上衣指僧衣中最外層的僧伽梨。參見陳悅新:《鞏縣石窟上衣重層式佛衣的探討》,《中原文物》,2013年第2期。。黃文智將云岡中期和晚期佛像服飾結合起來考察,視其為同一類佛像服飾,稱為“雙領下垂式袈裟”。[9]

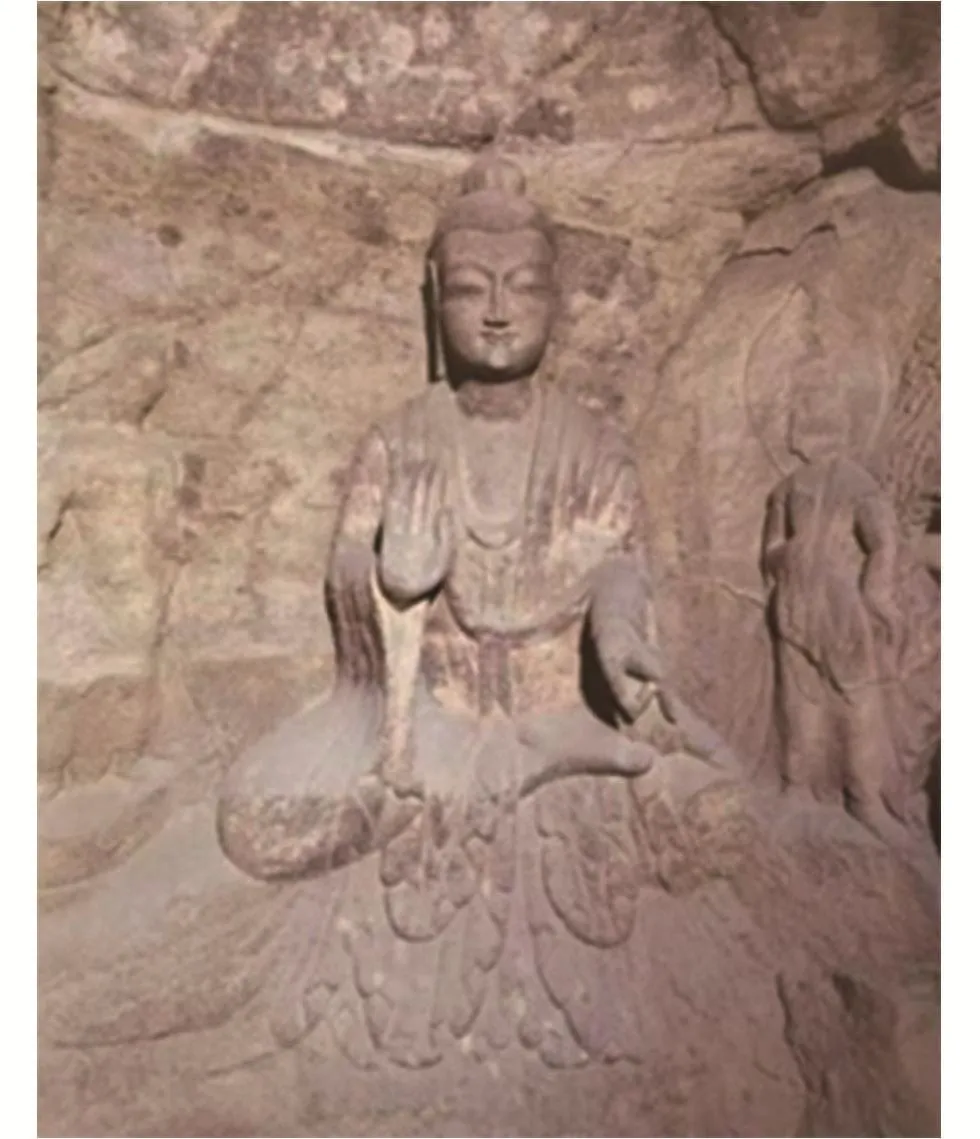

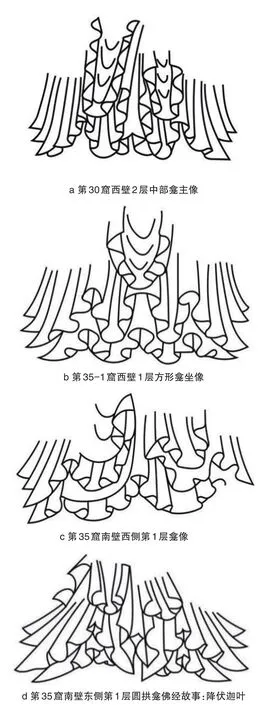

在佛像服飾命名的問題上,目前學界并未遵循統一原則,已有名稱或側重于樣式的形式構成,如“右袒式”、“通肩式”,或側重于樣式的文化內涵,如“褒衣博帶式”。費泳對于佛衣命名原則的觀點具有合理性,認為在對諸多歷史問題尚無法作出科學判斷時,以及在對佛衣樣式的來源無法清楚解讀前,采取較為保守、側重形式構成樣式的稱名方式更為妥當。[8]在此,本文采取陳悅新的佛衣形式構成原則,采用與鞏縣同類佛衣的命名——“上衣重層式”。這種佛衣特征與佛像外觀一起,使得“秀骨清像”的造像風格更加突出:佛像臉型方圓,削肩長頸,雙目下視,沉靜慈祥,微帶笑容中充滿神秘感,衣裾下垂覆于佛座前(圖10)。總結云岡晚期該類佛衣下擺的幾種表現形式如下(圖11)。

圖10 “上衣重層式”佛衣下擺表現

圖11 云岡“下擺多層覆座式”佛衣下擺的四種表現形式

三、成因分析

對于云岡晚期窟龕出現的這種新型佛像服飾,由于體形小及風化等原因,較少進入學者視線,而由于這種佛衣樣式在龍門和鞏縣的大量出現,故須結合同時期龍門、鞏縣兩地石窟寺中該類佛衣的表現進行對比分析,以期發現這一時期北魏佛像服飾的流行趨勢。準確的說,龍門是指胡太后時期的五個洞窟龕像,依照其開鑿時間分別為火燒洞、慈香洞、魏字洞、普泰洞及皇甫公窟,鞏縣則指包括了第1-5窟的全部洞窟。

“上衣重層式”始見于龍門賓陽洞本尊像,該佛像結跏趺坐于長方形壇基上,磨光肉髻,面帶微笑,左手向下施與愿印,右手作無畏印,佛衣胸前有下垂帶飾,外層袈裟下擺呈矩形覆蓋壇基,衣褶密集且均勻自然(圖12)。“上衣重層式”在龍門賓陽洞出現后,隨后在胡太后時期五個洞窟龕像中進一步發展并得以流行,蓮花洞、慈香洞中,均出現了大量著“上衣重層式”佛衣的佛像,且均為坐佛,如龍門蓮花洞北壁內側下部佛龕內坐佛與慈香洞外壁南側下部小龕佛像,均為結跏趺坐,露右足,下垂衣襞覆壇,但衣紋線條僵硬,每個衣襞褶皺下端卷曲成圓圈狀,整體表現較為雜亂(圖13,圖14)。

圖12 龍門賓陽中洞西壁

圖13 龍門蓮花洞北壁內側下部佛龕內坐佛

圖14 龍門慈香洞外壁南側本尊像下部小龕佛像

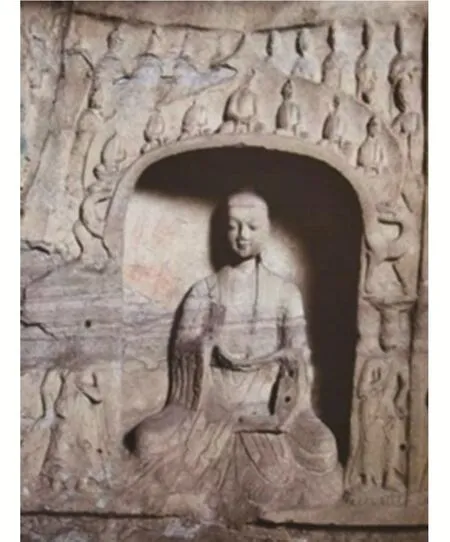

鞏縣石窟寺作為繼洛陽龍門石窟之后于宣武帝景明年間開鑿的另一石窟寺,是北魏佛教造像后期風格的代表,造像“簡雅沉靜與龍門異趣”,[10](P194)被認為是北魏風格向唐代風格過渡的一種帶有地方性的藝術風格。[11]“上衣重層式”不僅在鞏縣石窟寺佛像服飾中得以廣泛應用,更發展出豐富多樣的形式表現,其富于裝飾性、具有強烈藝術感染力的下擺衣紋,代表了這一時期北魏佛像服飾的流行趨勢,也是認識云岡晚期后段“上衣重層式”佛衣風格樣式的關鍵。佛像大多為坐佛,面相方圓,削肩長頸,頭微前傾,雙目下視,微帶笑容中又略有神秘感,如第1窟西壁下層龕內坐佛,第3窟中心方柱南面龕內坐佛以及第4窟中心柱西面下層龕二佛,均為磨光肉髻,胸前有帶飾,下垂衣襞無一例外地表現為繁復重疊,呈矩形覆于座前(圖15,圖16,圖17)。尤其第3窟中心方柱南面龕內坐佛保存完好,龕像組合為一佛二菩薩二弟子的五尊像格局,佛像結跏趺坐于方形臺座,佛衣垂覆于壇基的下擺如同盛開的花瓣,層層交錯,輕盈飄逸且張弛有力,展示出服飾的律動與節奏(圖15)。

圖15 鞏縣第1窟西壁下層龕內坐佛

圖16 鞏縣石窟寺第3窟中心方柱南面龕內坐佛

圖17 鞏縣石窟寺第4窟中心柱西面下層龕二佛

對云岡與龍門、鞏縣“上衣重層式”佛衣特征的比較,相似的特征顯而易見,即佛衣下垂衣襞的表現形式均較5世紀末期發生了很大的變化:雕像的重心向下,衣裾下垂微開,形成有一定組合形式而又千變萬化的衣裾褶紋,加強了雕像的韻律感,這種“上儉下豐”的佛衣造型被認為是中國雕刻藝術發展史上一項重要的創造,盛行于南北朝晚期佛像服飾中,成為南北朝后期流行于南方和北方的佛衣樣式,尤其在北方,當造像重心轉移至鞏縣后,發展出小巧且張揚的夸張造型,衣褶曲線曲轉張揚,這與其建造背景不無關系,如第3、4、5窟被認為是“為了適應少數帝后的需要而特意鑿得小巧玲瓏更為恰當”,[12](序P3)這里的帝后即指胡太后,亦即宣武靈皇后胡氏。靈太后于孝明帝即位之初,臨朝稱制,專權十有余年,對佛教極為崇信,當政的第一年——即熙平元年(516年),就在城內立永寧寺,是《洛陽伽藍記》所錄諸寺中最大的寺院之一,寺院內建筑及造像特征反映出這一時期北魏佛教發展形態,“殫土木之功,窮造型之巧,佛事精妙,不可思議”,[13](卷1《永寧寺》,P20)在佛教建筑及造像上以追求典雅秀美與工巧綺麗為審美情趣,也是鞏縣石窟寺造像的風格來源,佛衣下擺是極力表現的部位。而在云岡,“上衣重層式”既相應大的流行趨勢,同時表現出獨有的審美取向,最為明顯的特征是下擺廓形呈梯形狀而非矩形狀,即下擺最底端向兩側舒展,即覆座的衣裾微微向兩側擴張。此外,更注重對稱的表現,即下擺褶皺的對稱性。

分析“上衣重層式”佛衣的出現,學術界仍多將其歸因為接受了南朝的影響,即最早出現于南朝,然后北上先影響龍門,再由龍門大規模影響北方周邊石窟造像,由此形成佛教造像史上的龍門風格。①龍門風格亦稱“龍門樣式”,主要指以龍門賓陽中洞為代表的北魏造像樣式的確立,被稱為北魏造像的新樣式。“龍門風格”的確立標志著北魏石窟造像基本完成了其漢化歷程,也意味著“中原風格”②對于“中原模式”,亦稱中原風格,是指在北魏龍門皇家造像樣式推出后,以龍門為中心向周邊,進而向四面八方輻射后產生的一種全國趨同的造像樣式,的形成,具體表現為:造像的面部、軀體一改原來的飽滿豐腴,轉變為扁平瘦削,神態由神性的寧靜淡泊趨于人性的溫和雋秀,學界稱之為“秀骨清像”。

對于這一時期南朝佛像,首先涉及南京棲霞山,宿白先生在《南朝龕像遺跡初探》一文中,對棲霞山大佛及其二脅侍菩薩的表述,代表了學界對這組造像特征的認識現狀:“三像雖屢經后世妝鑾,但姿態、服飾舊跡猶可仿佛。坐佛垂下的衣襞和菩薩裙飾下部向外撇開的形式,皆與河南洛陽龍門公元500至523年雕鑿的賓陽洞形象相似。”[14]棲霞山大佛服飾裳懸座形成后,首先在四川地區傳播,其例證見于成都地區出土南朝石佛造像中。張雯在對該地區南朝石造像與南京棲霞山南朝造像的比較中,梳理并比較兩地不同時期造像題材、類型及裝飾,顯示成都地區在齊季就已開始造像,梁天監及以后造像漸多,在年代上比較連貫。[15]在時間序列上,可以很清晰地看到佛像服飾在發展過程中所表現出來衣擺下垂部分逐漸加長的發展趨勢,這個時間點從490年開始。四川成都西安路永明八年(490年)釋法海造彌勒佛三尊像,為一佛二菩薩組合,該造像正、背面主尊皆為彌勒,正面彌勒佛像結珈趺坐于方形臺座上,頭頂肉髻已佚,臉型方中帶圓,面露微笑,頭光飾蓮瓣紋,所著“褒衣博帶式”已經出現了新的變化特征,如胸前雖有帶飾,但表現不突出,右領襟呈棱狀搭于左臂,重要的是,該佛像外層袈裟下擺的變化,已經開始加長覆座,衣褶疊覆呈波浪狀,但并未完全覆蓋,只露右足(圖18,圖19)。這些值得關注的變化表明,此時在南朝已經發展孕育出新的佛衣樣式,即從“褒衣博帶式”開始向“上衣重層式”過渡與發展,直至形成,可以說是南北朝晚期佛衣發展的又一革新期。

圖18 南朝齊永明八年(490年)釋法海造彌勒三尊像(四川成都博物院藏)

圖19 南朝齊永明八年(490年)比丘法海造像及背面拓片

“上衣重層式”佛衣不僅出現于龍門、鞏縣,亦出現于云岡,被認為是流行于北魏分裂后東西魏時期佛像服飾的萌芽,由此使得云岡晚期這類佛像服飾的研究更具重要性,銜接了云岡與龍門,進而銜接了北魏和東魏、西魏的佛衣發展進程,其重疊衣裾垂覆座前的形式,出現在麥積山、天龍山以及山西、陜西等地單體造像碑中,如麥積山第147龕正壁佛龕內坐佛像身形瘦削,衣褶稠疊(圖20)。此外,“上衣重層式”在云岡的出現,不僅使得云岡晚期成為佛像服飾最繁雜的發展階段,也使得云岡成為涵蓋南北朝幾乎所有佛衣類型的大型佛教石窟群,完整地記錄了佛像服飾從沿襲印度傳統到偏重漢地傳統的演變過程。

圖20 麥積山第147龕正壁佛像(西魏)

結語

“上衣重層式”佛衣是云岡晚期后段流行的一種佛衣樣式,著該類佛衣的佛像分布于晚期窟龕的不同位置,涵蓋多種造像題材,主要包括“三佛”、二佛、一佛二菩薩以及一佛二菩薩二弟子等造像組合,不同于中期流行的“褒衣博帶式”,該類佛衣典型特征是裝飾部位轉移至腳踝處,表現形式呈密褶式的下擺,左右對稱,褶裥分布均勻,且底端均微微向外展開。該佛衣類型亦是同時期龍門、鞏縣兩地石窟寺佛像服飾的流行樣式,共同特征表現為雕像重心下移,下垂衣擺形成有一定組合形式而又千變萬化的衣裾褶紋,其形成是受到南方影響后在中原風格形成基礎上率先出現于龍門,繼而隨著造像重心的轉移在鞏縣得到進一步發展,是北魏晚期佛像服飾的流行樣式。云岡既適應大的流行趨勢,亦表現出獨特性,即注重衣紋表現的對稱性,線條有力,向前是“褒衣博帶式”的進一步發展,向后則銜接了云岡與龍門,進而銜接了北魏和東魏、西魏的佛衣發展進程,在佛像服飾的民族化進程中具有不可或缺的重要地位。