談漢碑的“中和之美”及其辯證關系

崔 瑞

作者單位:山西師范大學

“中和”是儒家中庸思想的一種外化表現,是中庸之道的主要內涵,最早出現于《論語·庸也》“中庸之為德也,其至矣乎!民鮮久矣”,大致意思為孔子告誡他的學生不管做人還是做事都要走“中庸之道”,不偏向任何一個極端,而是取中間,追求對立面的統一,從而達成一種和諧的美好狀態。所謂“中和”,是指人們在認識和解決問題時所采用的不偏不倚、執中適度的思維方式,是儒家學說所倡導的一種宇宙觀、方法論的道德境界,也是儒家倫理和審美思想的一種集中體現。這種思想對于一代又一代的國人產生了巨大的影響,是形成中國人普遍思維和審美方式的原因之一,從而對人們的藝術審美思維產生了十分深遠的影響。

一、漢碑的“中和之美”

書法藝術,作為中國最具有代表性的藝術門類之一,無疑受到了儒家中和思想的影響,它以一白一黑的線條流變以及章法的演化,創造出了書法藝術中那種“勢和體均”“平正安穩”的外在形態,從而能夠體現出不偏不倚、骨肉相稱,既陰柔又陽剛的美感來。

東漢碑刻以隸書書寫,結體工穩扁方,用筆逆入平出,取橫向筆勢,波挑分明,橫豎筆畫轉換處方折,這是漢代隸書的基本特征。漢碑書法的風格繁多,總體上表現為:方正派,如《張遷碑》《張壽碑》等;方峻派,如《景君碑》《楊瑾殘碑》等;纖勁派,如《禮器碑》《韓仁銘》等;華美派,如《華山碑》《夏承碑》;奇麗派,《乙瑛碑》《鄭固碑》等;平展派,如《孔宙碑》《尹宙碑》等;秀勁派,如《曹全碑》《孔彪碑》;駘蕩派,如《劉熊碑》《子游殘石》等;寬博派,如《魯俊碑》《圉令趙君碑》等;館閣派,如《史晨碑》《張景碑》等;勁直派,如《封龍山頌》《秦書左闕》等;摩崖派,如《石門頌》《西峽頌》等;雄放派,如《樊敏碑》《孟孝琚碑》等;恬逸派,如《三老諱字忌日記》《大吉買山地記》等。

觀其整體,漢代碑刻不僅具有規矩方正的結字特點,其實還有另外的一種面目,那就是它的靈活多變。可以形容它為“變化而不雜亂,統一而不單調”,使其整體和諧統一,這也生動的體現出了藝術創作當中多樣統一的基本原則。

關于漢碑的“中和之美”,前人已經有所認知。例如,傳東漢蔡邕的《筆論》中寫道:“若坐若行,若飛若動,若往若來,若臥若起。”這種動靜合一,寓動于靜,氣韻生動的美感,也就是我們所說的“中和之美”。清代王澍評價《禮器碑》為“一偏一正,游行自在,動合天機,心思學力,到此一齊”,所謂“齊”同樣也是我們所談的“中和之美”。清楊守敬《評碑記》云:“顧亭林疑后人重刻,而此碑端整雅練,剝落之痕亦復天然,的是原石,顧氏善考索而不精鑒賞,故有是說。”其中所談到的“端整雅練”也正是中和美的一種藝術表現。

二、中和之“辯”

所謂“中和”思想其核心就是要求人們在生活實踐過程中保持一種中庸態度。將儒家“中庸思想”的倫理道德哲學范疇納入美學領域所建立起來的書法審美思想就是本文所談到的“中和之美”。“中和”思想具體到書法技法方面,就是指書法形式的各種對立因素相反相成,變化而又統一。比如,在用筆上的露鋒與藏鋒、方折與圓轉、順勢與逆勢等;在結字上的寬綽與結密、向勢與背勢、險絕與平正等;以及在章法方面有守黑與布白、勻稱與錯落、局部與整體等等。這些辯證關系都體現著書法藝術中的對立與統一。下面我以漢代碑刻書法為研究對象進行具體的舉例分析。

1、方折與圓轉的辯證關系

用筆的方折與圓轉主要體現在兩個方面,一是指起筆時的方或圓,“方筆”筆鋒入紙、筆畫收尾、畫中轉向用硬折,筆畫兩端多呈平切狀,畫中轉向處帶尖銳折角,字形從整體上看多有明顯且銳利的棱角,呈堅硬挺拔的特征;“圓筆”筆鋒入紙“藏鋒”、收筆“回鋒”,筆畫兩端多呈圓形,字形從整體看多呈圓潤飽滿的姿態。如圖一《曹全碑》中的“二”字,上方短橫呈圓起筆,下方長橫起筆處可見明顯方折。方折與圓轉的第二種體現為點畫轉折處的方與圓,方折處棱角明顯,多用頓筆,使轉多用折鋒,筆斷而后起;圓轉處使轉多用裹鋒,筆換而不斷開。方折用筆更顯瘦硬、雄強,而圓轉用筆則比較柔美、含蓄。如圖二《張遷碑》中“九”的橫折彎鉤用筆圓轉,呈圓弧狀;而“也”的豎折鉤,用筆按折,呈方折狀。然而,“中和“的對立面是“過”和“不及”,因此方折過多,使得字呆板生硬,而圓轉過多又會使字綿軟無力。由此我們可以通過《曹全碑》《張遷碑》看到其“方圓相濟”的中和審美體現。

圖一

圖二

2、寬綽與結密的辯證關系

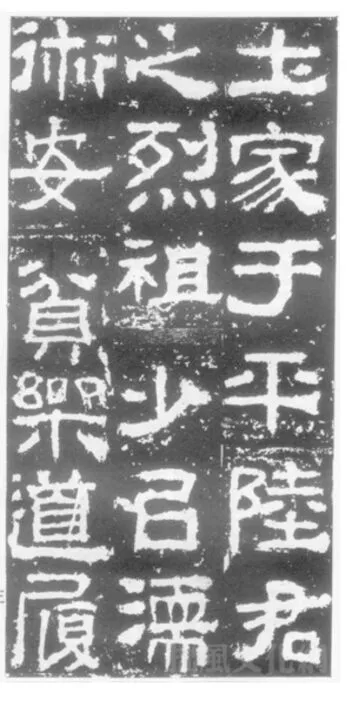

無論是在一個字當中,還是從整個作品的章法布局來看,寬綽與結密這一對辯證關系都在起著協調布局的關鍵作用。字的筆畫是有多有少的,因此疏密關系是否安排妥當就顯得至關重要。從章法布局來看,如圖三為西漢宣帝時期的《五鳳刻石》,其中“五鳳二年魯卅四年六月四日成”十三個字的章法安排疏密有趣,錯落有致,文字大小不一,卻以組合的形式呈現。從單獨的字當中可以看到,如圖四《鮮于璜碑》中的“譽”字,上半部分比較寬大,筆畫比較疏朗,屬于放;下半部分“言”的字形縮小,筆畫較密,屬于收,這樣的一收一放,使得“譽”充滿了稚拙的趣味性。“功”字當中,最為突出的筆畫便是它的一筆長撇,是一種放的態勢,使其字形疏朗。鄧石如云:“疏處可以走馬,密處不使透風,常計白以當黑,奇趣乃出。”也就是說寬綽與結密雖是一對矛盾,但如果將其搭配得當即“密者疏之”“疏者密之”,并且與字的大小形狀結合恰當,便會造成強烈的對立關系,也可達到疏密勻稱,大小得體,從而增加作品的舒適感與視覺上的節奏感、塊面感。

圖三

圖四

3、險絕與平正的辯證關系

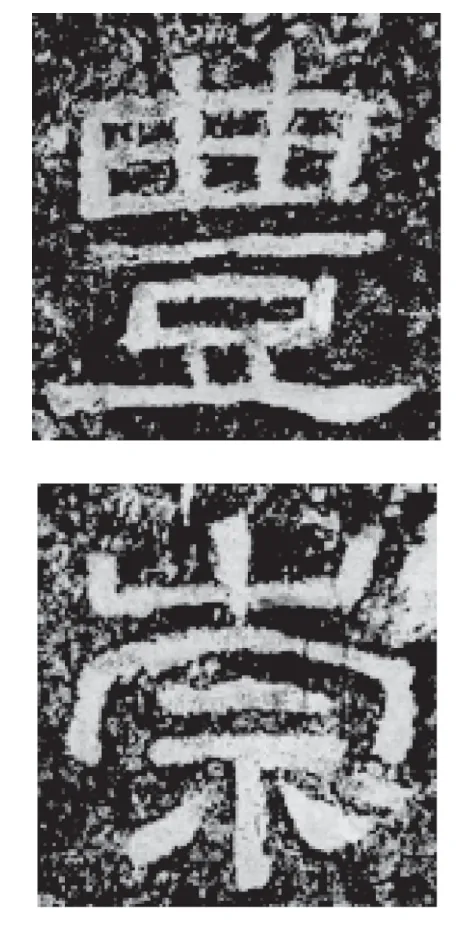

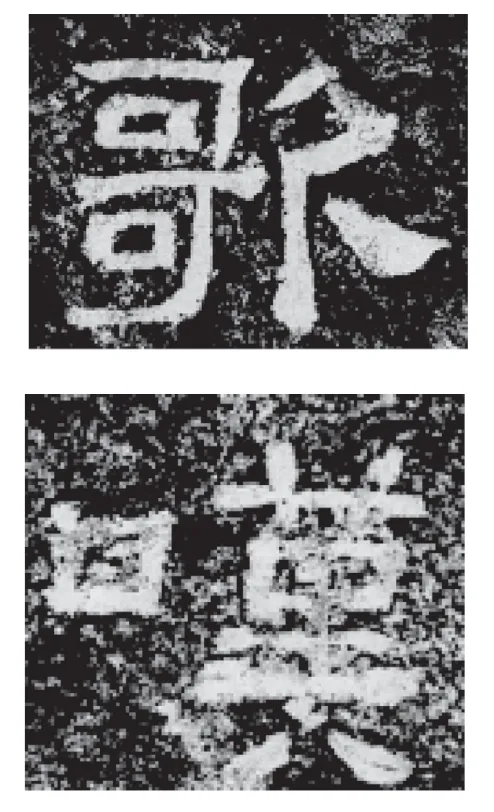

明代項穆在《書法雅言·正奇篇》當中談到“奇即連于正之內,正即列于奇之中。正而無奇,雖莊嚴沉實,恒樸厚而少文;奇而弗正,雖雄爽飛妍,多譎厲而乏雅。”也就是說,書法藝術中字的布局應該是錯落分布的,有意形成錯位和斜側,便如“擔夫爭道”一樣,營造出了一種不均衡、不協調的律動、跳宕之感。這里所談到的正與奇,“正”就是“平正之意,而“奇”可以將其理解為“險絕”,即險拔峻利,妍麗多姿。以《西峽頌》為例,碑內“豐、崇”(如圖五)兩個字的基本結構都為左右對稱,結構平正莊嚴。而與其相對立的兩個字“歌、嘆”(如圖六),則寫得更為險絕,“歌”的左半部分書寫較為穩重,而右半部分筆畫則呈現放飛之勢,體現出了字的險絕。“嘆”字左右兩部分形成了明顯的對比,大小錯落,左正右斜。當然,這種險絕與平正的對比,或許是出于有意或無意的書寫而成,但是它們終究賦予了漢碑獨特的趣味,提升了文字的藝術感,最終呈現出了具有“中和之美”的藝術效果。

圖五

圖六

4、陰柔與陽剛的辯證關系

陰柔,指的是在藝術創作過程中,情感抒發的力度較為平和,呈現出的一種平淡、纖細、柔和的藝術效果。而與之相對立統一的陽剛,指的是藝術創作過程中,情感抒發的力度較為強烈,呈現出雄壯、剛強、壯麗的藝術效果。陰柔之美追求書法藝術的灑脫之意,主張在書法作品中發之于平淡,行之于簡易,整體風格具有一定的深意。而陽剛之美,則更強調書法藝術的力道,也就是所謂的骨感美。多數書法作品中,都以雄強、遒勁等概念作為體現陽剛之美的特征,體現出書法作品中較強的力道和氣勢。將《衡方碑》(如圖七)與《曹全碑》(如圖八)進行對比后,可以明顯地看出,《衡方碑》屬于雄強一路的碑刻,線條雖粗細對比不明顯,但是線條都比較粗壯有力,凝重平穩。通篇觀之,漢碑博大的氣勢以及陽剛之美的書風一覽無余。而《曹全碑》則有纖柔秀麗的風格特征,其線條極具曲線美感,宛如一位翩翩起舞的少女,筆畫方圓結合,線條粗細變化明顯。如果說《衡方碑》是陽剛的,那么《曹全碑》則是陰柔的。

圖七 《衡方碑》局部

西方的一些藝術家們多大悲大喜、個性張揚,這是由西方的文化背景和氛圍所決定的。而東方的思想多傾向于中庸之道,尋求和平喜悅、不激不厲的情感意蘊。因此,通過對四對辯證關系的分析,可以看到漢碑的中和審美意境。矛盾的雙方都處在和諧的統一中,每一方都不片面地突出而壓倒另一方,都在自己所應在的范圍內變化,沒有“過”和“不及”的毛病,這也就是漢碑“中和之美”的具體表現。

三、小結

“中和之美”的一個重要特征便是追求藝術的整體和諧,這種儒家學說的最高美學原則,一直影響著我們后世的書法美學觀。而將其與技法相結合時,我們更多的是要體會書法作品中的平正之美、安穩之美、和諧之美。通過對漢碑藝術中四對辯證關系的分析,進一步具體的而非抽象化的去體會漢碑的“中和之美,同時在這些對立的因素中尋找統一,折取中道,力避偏頗。只有充分調動哲學的辯證思維,以新的眼光新的方法去分析書法藝術,才能給予其新鮮的血液,在理性中尋求感性。