Stanford B型主動脈壁間血腫腔內修復術手術時機的選擇*

成青鑒,何瑜媛,高鵬程,車轍

(河西學院附屬張掖人民醫院,甘肅 張掖734000)

主動脈壁間血腫是主動脈綜合征的一種,可發展為主動脈夾層,危及患者生命[1]。主動脈壁間血腫發病機制尚不明確,早期研究認為是主動脈中層滋養血管破裂形成或動脈粥樣硬化斑塊破裂出血[2]。主動脈壁間血腫分型參照主動脈夾層Stanford 分型[3],腔內治療Stanford B 型主動脈壁間血腫微創、安全、有效,因此在臨床上已推廣應用[4-5]。本研究回顧性分析了50 例主動脈壁間血腫患者的資料,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

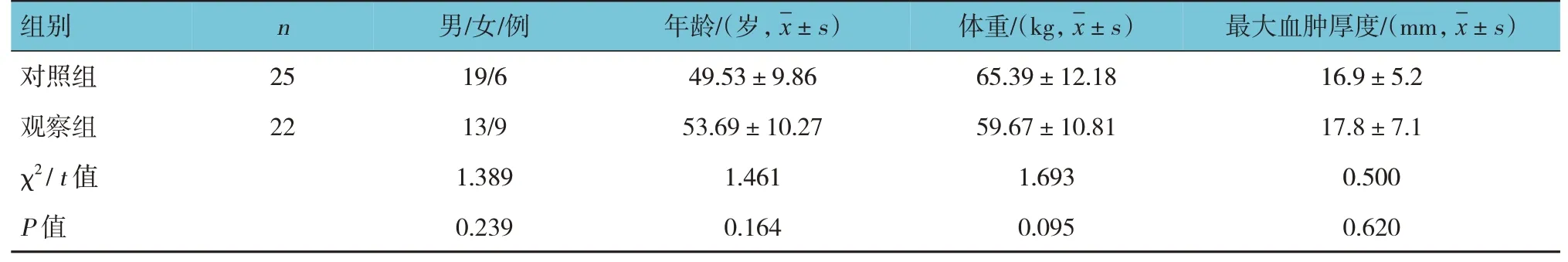

選取2017年1月—2019年12月河西學院附屬張掖人民醫院血管外科診治的Stanford B 型主動脈壁間血腫,均經主動脈CT 血管成像明確診斷,準備行主動脈腔內修復術的50 例患者作為本次研究的對象,隨機分為兩組,每組25例。觀察組患者在亞急性期(>14 d)行主動脈腔內修復術,因觀察組有3 例患者14 d 后復查主動脈CT 血管成像,發現壁間血腫吸收,無明顯潰瘍、夾層及主動脈直徑增大,未行主動脈腔內治療,繼續隨訪觀察,其余22 例患者均在亞急性期行主動脈腔內修復術。對照組患者在急性期(≤14 d)行主動脈腔內修復術(注:急性期與非急性期參照2014 ESC 指南推薦的主動脈夾層分期方法:14 d 內為急性期,14 d 至3 個月內為亞急性期,3 個月后為慢性期[6])。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性(見表1)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,納入研究的全部患者及家屬均知情同意并簽署知情同意書。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2 納入與排除標準

①Stanford B 型主動脈壁內血腫;②年齡>18~75 歲;③發病時間≤14 d;④住院期間配合完成腔內修復治療,隨訪次數≥1 次,隨訪時間≥6 個月。排除標準:①合并升主動脈壁內血腫;②有局部破口及穿透性潰瘍;③合并心肌梗死及肺栓塞;④先天性、遺傳性疾病,如馬凡綜合征;⑤有手術禁忌證,如合并其他系統嚴重疾病不能耐受及配合治療者。

1.3 方法

患者入院后均囑絕對臥床休息,心電監測,給予降壓、止痛、降心率等對癥治療,觀察組保守治療14 d 后復查主動脈CT 血管成像,根據結果行主動脈覆膜支架植入術,對照組完善入院相關檢查,排除手術禁忌后急診(發病24 h 內)行主動脈覆膜支架植入術,兩組患者手術均采取插管全身麻醉,左側肱動脈穿刺,右側股動脈切開入路,均選取同一廠家血管覆膜支架輸送系統。

1.4 觀察指標

①患者圍手術期情況;②兩組患者血腫吸收速度,分別觀察發病時,發病14 d、2 個月、6 個月主動脈血腫厚度變化。③兩組患者病死率及術后并發癥(夾層逆撕率、內漏率、二次手術干預率、墜積性肺炎發生率)。

1.5 統計學方法

數據分析采用SPSS 21.0 統計軟件。計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較用t檢驗,不同時間點的比較用重復測量設計的方差分析;計數資料以構成比或率(%)表示,比較用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

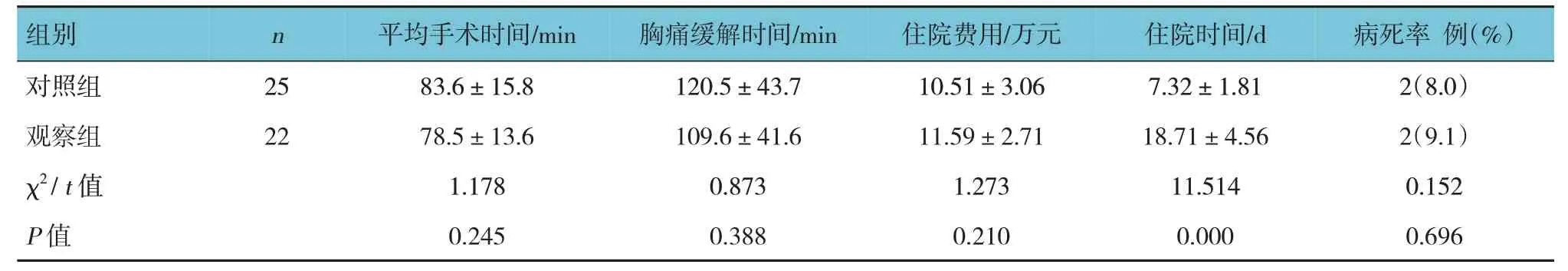

2.1 兩組患者圍手術期情況

兩組患者手術時間、胸痛緩解時間、住院費用、病死率比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者住院時間比較,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組住院時間長于對照組(見表2)。兩組患者夾層逆撕、內漏、二次手術干預率比較,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組患者夾層逆撕、內漏、二次手術干預率均低于對照組(見表3)。

表2 兩組患者主動脈壁間血腫手術時間和圍手術期的相關指標比較 (±s)

表2 兩組患者主動脈壁間血腫手術時間和圍手術期的相關指標比較 (±s)

組別對照組觀察組χ2/t 值P 值n 25 22平均手術時間/min 83.6±15.8 78.5±13.6 1.178 0.245胸痛緩解時間/min 120.5±43.7 109.6±41.6 0.873 0.388住院費用/萬元10.51±3.06 11.59±2.71 1.273 0.210住院時間/d 7.32±1.81 18.71±4.56 11.514 0.000病死率 例(%)2(8.0)2(9.1)0.152 0.696

表3 兩組患者并發癥發生率的比較 例(%)

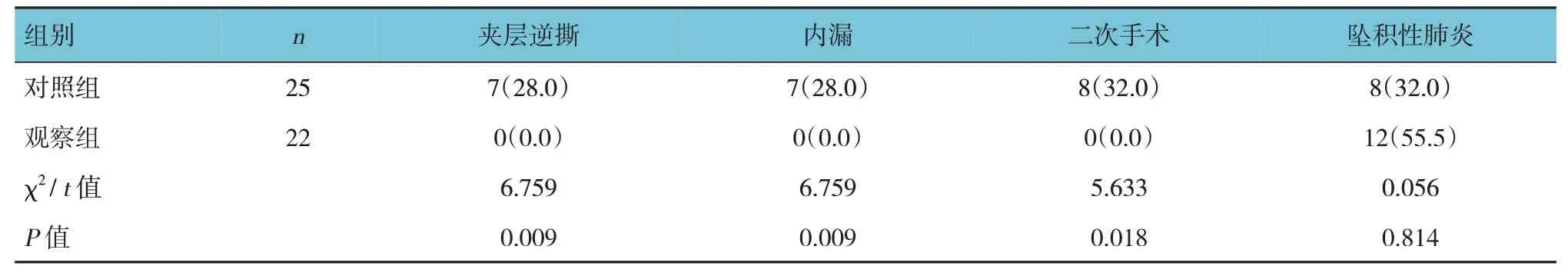

2.2 兩組患者血腫吸收情況比較

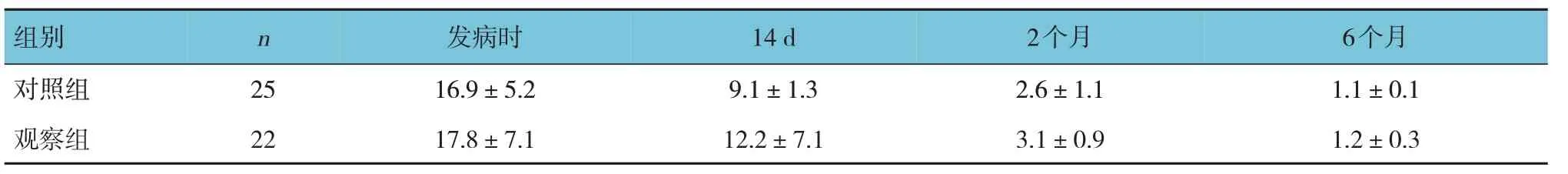

觀察組與對照組術后14 d、2 個月、6 個月的壁間血腫厚度比較,采用重復測量設計的方差分析,結果:①不同時間點壁間血腫厚度有差異(F=314.951,P=0.000);②觀察組與對照組壁間血腫厚度有差異(F=10.746,P=0.003),14 d 時對照組壁間血腫厚度較觀察組更薄;③觀察組與對照組的壁間血腫厚度變化趨勢有差異(F=10.300,P=0.000)。見表4。

表4 兩組患者壁間血腫厚度比較 (mm,±s)

表4 兩組患者壁間血腫厚度比較 (mm,±s)

組別對照組觀察組n 25 22發病時16.9±5.2 17.8±7.1 14 d 9.1±1.3 12.2±7.1 2個月2.6±1.1 3.1±0.9 6個月1.1±0.1 1.2±0.3

3 討論

主動脈壁間血腫首先是沒有內膜破口的主動脈夾層,其與主動脈夾層、主動脈穿透性潰瘍共同成為主動脈綜合征[1,7],臨床表現均為胸背部或腹部劇烈疼痛,常伴有高血壓。臨床上經主動脈CT 血管成像檢查明確為主動脈壁內血腫的患者約占10%~30%,分型參照Stanford 分型法[3]。根據文獻報道,主動脈壁間血腫的發病機制普遍認為是主動脈中層的滋養血管破裂形成,隨著更多學者的臨床觀察以及本院臨床實踐發現,經保守治療的90%主動脈壁間血腫會出現內膜破口并形成夾層,或出現穿透性潰瘍,只有10%的主動脈壁間血腫會吸收,且無夾層或潰瘍形成[8-9]。因此,對于主動脈壁內血腫的發病機制,作者認為,除了部分由主動脈中層滋養血管破裂形成,其余大部分有可能是主動脈硬化斑塊破裂,或在高血壓狀態下血液經主動脈局部潰瘍或內膜破口滲入主動脈中層,未形成主動脈內外層完全分離且無遠端破口的壁間血腫。

主動脈壁間血腫的治療尚存在爭議,主要有藥物保守治療、開放手術及腔內治療[10],而現階段更多的學者及研究指出Stanford A 型壁間血腫主要以開放手術為主。國外學者通過隨訪觀察Stanford B 型壁間血腫保守治療及腔內治療,保守治療有壁內血腫逆撕或形成夾層危及患者生命的風險[11-12]。且有專家研究認為對Stanford B 型壁間血腫行腔內治療對患者預后良好[13]。因此國內外專家學者更多建議Stanford B 型壁間血腫行腔內治療,尤其是保守治療過程中,患者病情有發展的,如主動脈直徑增大、壁內血腫厚度增加、形成主動脈潰瘍或主動脈夾層的患者更應該給予腔內干預治療[14]。

本研究觀察組25 例患者經藥物保守治療14 d后復查主動脈CT 血管成像,其中有3 例患者壁間血腫吸收,無明顯潰瘍、夾層及主動脈直徑增大,給予藥物保守治療,繼續隨訪觀察,其余22 例患者均在亞急性期行主動脈腔內修復術,通過與對照組比較發現,急性期行主動脈腔內修復術,雖然住院時間短,14 d 內壁間血腫吸收速度快,但發生夾層逆撕、內漏等嚴重并發癥發生率要高,提高了患者風險及二次手術干預率。

綜上所述,Stanford B 型壁間血腫在亞急性期復查主動脈CT 血管成像后行主動脈腔內修復術,能更明確手術指征,更精準地修復主動脈腔內病變,且不增加術后嚴重并發癥的發生率,值得臨床應用和推廣。