富含文脈要素的綠色建筑評價體系構建及案例試評研究*

孟 瑤,陳 偉,趙 華,張德銀,李業龍

(1.住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心,北京 100835;2.清華大學建筑學院,北京 100084;3.中國中建設計集團有限公司,北京 100044)

0 引言

自20世紀90年代初以來,綠色建筑評價體系和認證制度在世界不同國家和地區得到不斷發展。英國BREEAM評價體系是世界上第一個綠色建筑評價體系,體系最終目標是減少建筑物的環境影響,整個系統涵蓋了包括從建筑主體能源到場地生態價值,兼具國際化和本地化的特點。日本CASBEE體系側重評價建筑環境效率,將建筑環境負荷和建筑環境質量性能作為主要評價對象,通過建筑環境效率指標表達建筑環境評價的最終結果[1]。美國LEED體系主要涵蓋建筑設計與施工、室內設計與施工、建筑運營與維護、社區開發、住宅5方面。LEED認證體系是目前國際上公認的最具影響力的綠色建筑評估體系[2]。綠色建筑傳入我國始于世紀之交,我國首部《綠色建筑評價標準》于2006年頒布實施,綠色建筑評價正式起步,之后進行不斷修訂,分別經歷了2014年版、2019年版。自《綠色建筑評價標準》頒布以來,我國學者結合大量的工程實踐和英美發達國家新修訂的標準,對《綠色建筑評價標準》提出了許多進一步修訂的建議。相比2014年版,2019年版《綠色建筑評價標準》加強了人文關懷內容,添加了文脈傳承的引導性內容[3]。但當前國內的綠色建筑實踐仍呈現重技術、輕文化的傾向,尚未充分體現建筑設計對傳統文化的傳承與創新。

中華建筑文脈歷時數千年,其蘊含的設計及營建智慧是當代我國綠色建筑發展的新思路,開展富含文脈要素的綠色建筑評價體系(以下簡稱“文脈綠色建筑評價體系”)研究符合文化立國的基本理念,也滿足綠色建筑自身發展的需求。本文以文脈要素為出發點,通過梳理現行綠色建筑評價體系存在的不足,構建富含文脈要素的綠色建筑評價體系,并選取環渤海區域、長三角區域、珠三角區域內經濟較發達地區的綠色建筑示范項目,探討文脈綠色建筑評價體系的合理性與可行性,研究如何在綠色建筑評價體系中體現文脈要素,以期為日后綠色建筑評價提供文脈指引。

1 綠色建筑評價體系在文脈設計上的優化建議

自2006年以來,我國綠色建筑評價體系的評價指標與評價方法都在不斷改進[4]。為進一步補充和豐富我國綠色建筑內涵,強化對文脈要素的表達,對新標準提出以下優化建議。

1.1 突出場地獨特條件與文脈設計的改善作用

目前綠色評價強調最終指標的絕對值,如對環境噪聲的要求,達到噪聲限值才能得分;又如對無法開窗采光的空間,要求必須達到采光標準值才能得分。實際項目條件千差萬別,有些項目因受場地獨特條件限制無法得分,一定程度上削弱了設計在綠色建筑中所起的作用。特別是文脈設計講究因時、因地制宜[5],主要依據場地條件進行創作,追求傳承、空間、性能、文化等各方面的綜合效果,其建筑性能的改善效果呈現相對性,而非千篇一律,這與現行的綠色評價體系不甚相同。

1.2 加強技術指標與復雜文脈設計的協調性

如對場地風環境的要求以風速、風壓為主要評價指標,但風環境舒適性不僅與風速有關,還與溫濕度及室外人們正在進行的活動有關。又如對節地目標的要求,現有標準以提高容積率進行表征,但節地與否和地塊周邊環境、土地承載力、生態環境營造等均有關聯,單一指標評價傳統建筑會加大得分難度,無法準確評判文脈復雜的場景設計。

1.3 突出文脈設計延續性

從設計階段到運營階段,現有評價指標側重對建筑的靜態評估。實際上,建筑運行是動態變化的過程,文脈強調的正是時間延續性的變化。因此,應將設計演進的過程、建筑運行狀態的變化等內容納入評價體系中。

1.4 強調建筑文化與文脈精神傳承

文脈要素的表達,一方面來自對傳統文化的理解和傳承,另一方面來自建筑設計的表現手法,只有兩方面都具備,才能給人強烈的文脈傳承印象[6]。目前綠色評價標準側重建筑物質屬性,部分評價條款限制了建筑師對文化的表達。如對進入景觀水體的雨水,利用生態設施削減徑流污染可得分,若建筑師為營造建筑氛圍或表達傳統建筑意境而設置水景,較難設置生態駁岸等形式,得分難度較大;若不設置水景,即可自動得分。

1.5 注重設計過程中的開放與共享

與國外標準相比,國內評價標準注重設計結果,對設計過程中各利益相關方參與重視不足[7],可能導致項目的地方特色不突出,市場的持續發展動力不足。

2 富含文脈要素的綠色建筑評價體系構建

2.1 評價方法研究

對于文脈相關要素的評價有2種方式:對于措施性條款,采用定性評價,即對于具有明顯傳統建筑特點、概念清晰且公眾共識的文脈要素,進行有無判斷,有即可得分;對于指標性條文,采用定量評價,納入定量評價的文脈要素,要求可通過性能化分析,提出具體的指標措施。

為提高評價指標體系的科學化、規范化,通過案例試評價,從信度、線度、區分度、難易度等多個維度對文脈綠色建筑評價體系的合理性進行分析。信度指評價結果的準確程度或可信程度[8];線度指評價指標的相關性,如果相關性過大,將會導致信息的過度重復,增加了綜合評價的工作量;區分度是指標評價對象特征的差異性,區分度越高,指標包含的信息量越多,在綜合評價中的作用就越大[9];難易度指評價方法的可操作性,如在有效控制成本的前提下,選擇最優化的綠色建筑設計方案,提高項目的社會收益率。

2.2 評價體系框架

為傳承傳統文脈中的綠色營建理念,鼓勵現有綠色建筑評價標準體現文脈特點的條文,在2014年版《綠色建筑評價標準征求意見稿》(以下簡稱《標準》)的基礎上,對文脈設計、營建、運營方面的局限性進行調整,形成文脈綠色建筑評價體系。修訂主要考慮如下。

1)對原有指標條文進行修正 考慮傳統建筑的局限性,適當放寬綠色性能指標,以納入傳統建筑要素。

2)對原有指標條文擴充內容,凸顯文脈特色 補充實現相關綠色指標的文脈相關技術措施,或增加放寬綠色性能指標的前置條件。

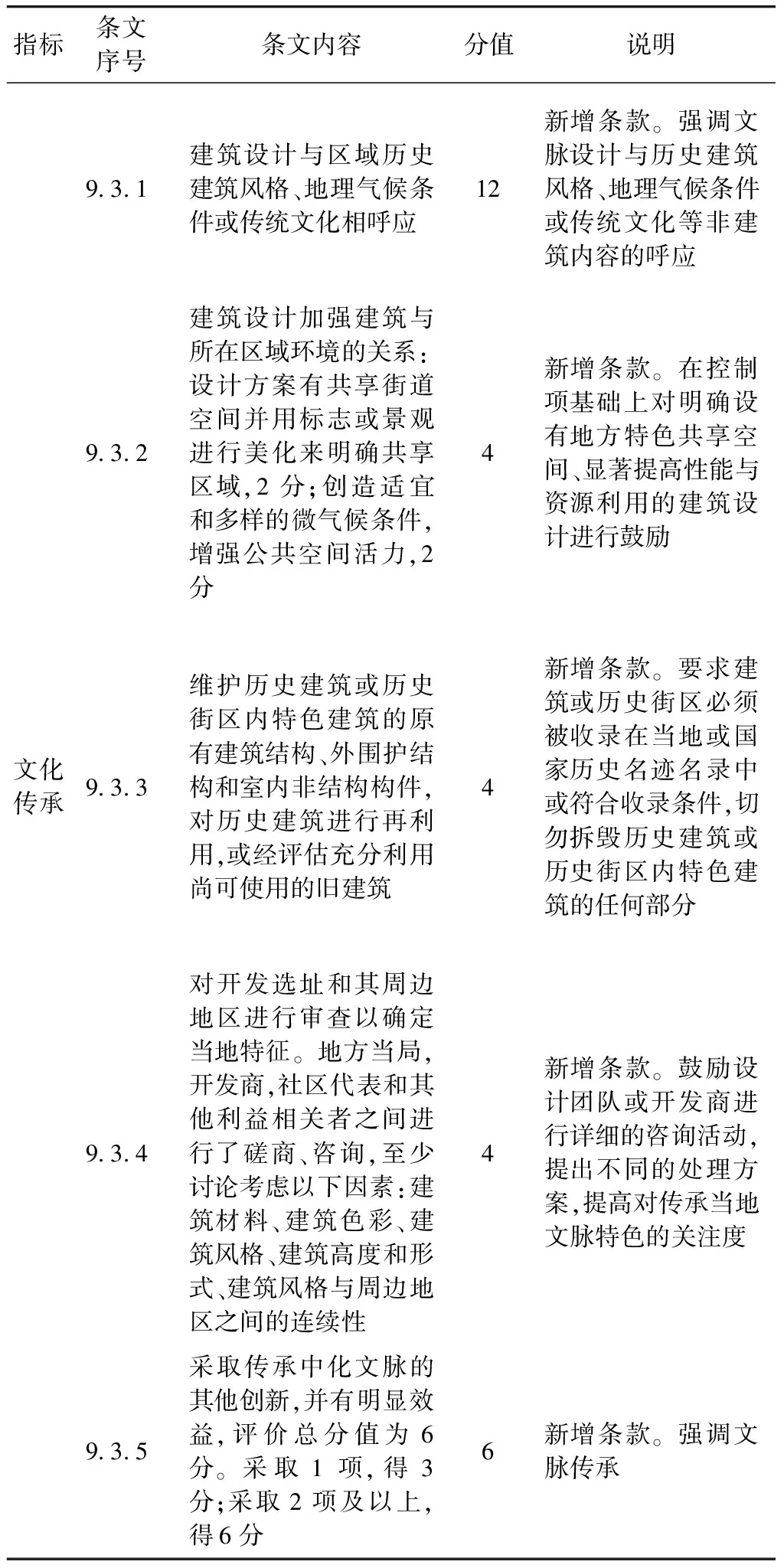

3)增設章節 補充傳統建筑中對綠色性能貢獻較大的相關技術做法,對于能充分體現文脈特點的做法加以鼓勵,并單獨成章,如表1所示。

表1 文脈綠色評價體系新增章節

2.3 評價體系修改分析

2.3.1適當放寬指標要求

在不降低建筑整體性能前提下,根據設計實際綜合效果,按類別適當放寬指標性要求,如《標準》第7.2.1條,以容積率及人均用地面積對節地進行評價有失偏頗。一方面,容積率指標是上位規劃的強制要求,此得分項對于低容積率要求的地塊有失公平;另一方面,節地與否和土地利用強度、周邊環境條件、土地承載力等均有關聯,以容積率單一指標進行表征較為片面。此外,本條款設定本意不是鼓勵別墅、超大戶型等建筑創作,但間接影響了傳承傳統文脈、有歷史與時代背景的建筑創作。因此,在文脈標準中取消了此條款,代之以在總則中說明“普通別墅不得進行綠色建筑評價”。再如《標準》第8.2.9條,對于采取措施降低熱島強度,增加不同坡度屋頂太陽反射要求。由于平屋面(坡度比<1∶6)所受輻射較強,需要采用高反射性材料,而傳統建筑形式多以坡屋頂(坡度比>1∶6)、深色瓦屋面為主,如果以太陽輻射反射系數0.4為界,則基本上為得此分只能采用白色屋頂材料,會限制建筑的傳統意象表達[10]。因此,對于坡屋頂建筑,要求將太陽輻射反射系數降低為0.3,以便在深灰色、紅褐色瓦屋面材料中挑選出滿足要求的材料。

2.3.2細化并拓展性能指標內容

根據建筑不同空間不同人員活動需求,考慮多因素影響,將性能指標進一步細化與拓展。如《標準》中第8.2.8條,對于場地風環境而言,不同室外活動適宜的風速也不同,且風速受人體感受、場地溫度、濕度的綜合影響。溫度較低對風速的忍受閾值也相應降低,特別是建筑出入口等主要人流通道,為降低建筑通風負荷及對人體舒適度的影響,應避免出現大量冷熱風隨著人流進入。因此,冬季氣溫較低區域對建筑出入口附近風速進行了控制,提出風速≤4.5m/s的要求。當夏季相對濕度較大時,除要求場地內人活動區不出現渦旋或無風區,還要求大部分區域有一定風速以保證空氣流通與舒適性。綜上,為強調文脈所要求的建筑場景應與人的活動生活相關聯,對場地風環境的要求做了進一步細分。

2.3.3引入動態評價

引入對設計演進過程的評價,增加設計優化得分,通過建筑體形優化、布局調整等設計方法,融入建筑被動式節能設計,切實減少建筑負荷,更好地表現建筑設計對自然環境的順應性[11]。引入對建筑運用利用的評價,通過分析不同時間下的環境條件,根據不同空間的使用功能開展活動,因時制宜地激發空間活力,提高空間利用率。

2.3.4強調文脈內在邏輯

在創新加分部分增設獨立的文化傳承章節,以突顯文化傳承的重要性,如表1的9.3.1~9.3.3條[12]。鼓勵對文脈設計精神和內在邏輯的傳承,弱化文脈元素的標簽化使用。如增加傳統構造得分,“通過采用創新構造措施,如空斗墻、架空屋面、雙隅墻等,減少保溫材料使用或進一步提高建筑圍護結構熱工性能”,強調通過構造方式提高圍護結構熱工性能,鼓勵構造傳承與創新。

2.3.5增加過程各方參與討論

參照LEED,BREEAM標準條款設置,鼓勵地方政府管理部門、開發商、設計方、社區代表和其他利益相關者之間關于加強地域特征、傳承地方特色展開磋商、咨詢和參與(見表1中9.3.4條),以實現項目處理方案多樣化,提高各方對傳承當地文脈特色的關注度[13-14]。

2.4 小結

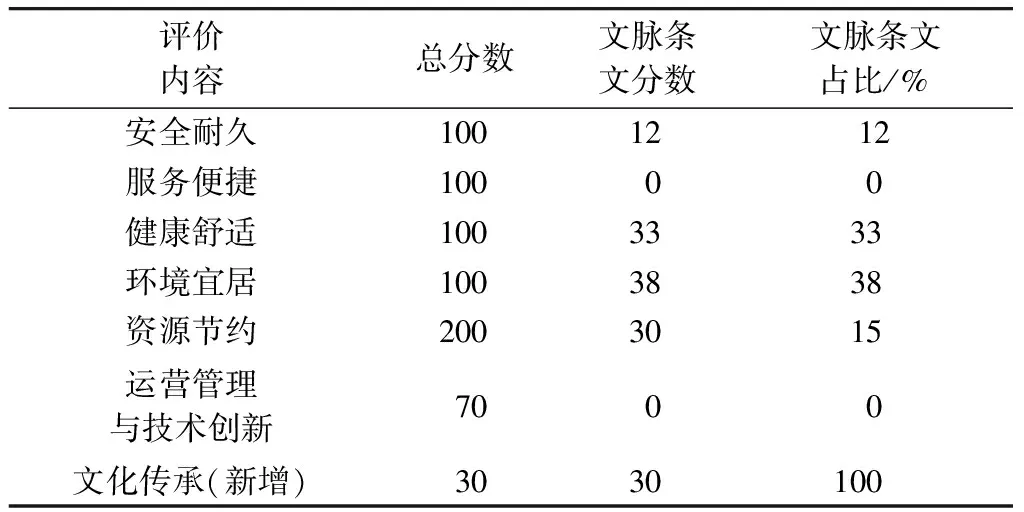

經分析,本文提出的文脈綠色建筑評價體系中文脈相關條文總分為143分,占總分(1 100分,其中控制項400分,評分項700分)比例為13%,其中健康舒適與環境宜居中文脈條文占比較高,分別達到33%,38%。各一級指標中文脈條文分數及占比如表2所示。

表2 富含文脈要素的綠色建筑評分項分數解析

3 示范項目綠色試評價研究

3.1 試評項目篩選原則

文脈綠色建筑評價體系與文脈、綠色均相關,因此,試評項目需具有公認較好的綠色性能、明顯且權威認可的文脈特色及選址位于環渤海區域、長三角區域、珠三角城市區域。將篩選的項目分別采用2014年版、2019年版《綠色建筑評價標準》(分別簡稱“2014年版《標準》”“2019年版《標準》”)和文脈綠色建筑評價體系進行測評,對比分析不同評價體系的信度、線度、區分度、難易度。

3.2 試評結果分析

以上10個試評案例得分如表3所示,分析可知。

表3 示范項目試評結果

1)原本按照2014年版綠色建筑標準評價為三星級的項目,經2019年版《標準》和文脈綠色建筑評價體系測評,都降低至二星級。經研究,2019年版《標準》在結構和內容上調整較大,評價方式變化為各項內容直接計分,不再設置權重,同時,對一星、二星、三星級項目,分別增加了強制性的技術要求[15],該評價體系下綠色建筑評分普遍偏低。而文脈綠色建筑評價體系與2019年版《標準》的測評結果較為契合,說明文脈綠色建筑評價體系的整體分數設定較為合理,評價體系具有一定的可信度。

2)從評價結果來看,2019年版《標準》與文脈綠色建筑評價體系的得分較為接近,說明文脈綠色建筑的評價方式具有可操作性,不會因參評文脈要素而增加工作量。

3)文脈綠色建筑評價體系中文脈要素主要集中在“健康舒適、環境宜居、資源節約、文化傳承”4個章節,從評價結果來看,各案例在健康舒適、環境宜居、資源節約章節總得分較高,說明以上3個章節對于文脈的挖掘較為合理,各評價指標間具有較為明顯的區分度。

4)各案例中文脈條文得分占總得分比重10%以下,占總文脈條文得分(143分)比重50%以下。因此,可進一步上調文脈條文總體占比分數。尤其要大幅度提高較易體現文脈要素的條文得分。可通過去掉或弱化部分常規得分條文,或將文脈條文單獨成章,降低指標間的相關性,使文脈條文章節的比重和其他章節比重總和相當,突出文脈要素。

4 結語

目前《綠色建筑評價標準》從安全耐久、健康舒適、資源節約等角度切入,雖提到了綠色建筑設計與布局應結合建筑所在地域的氣候、環境、經濟與文化特點,但在綜合評價內容中宜進一步突出文化傳承的內容。本文通過示范項目案例試評研究,對文脈綠色建筑評價體系進行測評,并提出修改建議,為傳承文脈的中國綠色建筑評價體系的修訂提供了方向。