盾構下穿湖區巖溶地層施工技術*

魯文博,梅耀輝,賈瑞華,劉其成

(1.中建三局基礎設施建設投資有限公司,湖北 武漢 430073;2.湖北省建設工程標準定額管理總站,湖北 武漢 430071)

0 引言

隨著城市深層地下空間開發利用,盾構法作為一種隧道施工方法逐漸被廣泛應用,其中巖溶為常見的一種地質問題,對盾構施工影響大,而水下深埋巖溶處理受制于作業面,通常采取搭設浮臺進行傳統巖溶勘察及加固作業,工效低,安全風險高,在實施巖溶加固處理過程中,難度大,處理質量較差,采用土圍堰易造成水體環境污染。

1 工程概況

1.1 隧道概況

某土壓平衡盾構隧道下穿550m長湖面,內徑3.8m,外徑4.3m,底板標高約為-18.000m,上覆土層厚度34~36m,下穿湖底區段巖溶強發育。

1.2 地質條件

巖溶勘察揭露盾構下穿湖區段鉆孔見洞率53%,線巖溶率16%,總計72個溶洞,其中27個溶洞高度>1倍洞徑,溶洞垂直高度最大達15m,橫向和豎向型溶洞均有發育,溶洞頂板埋深30~45m。隧道主要穿越地層有中風化細砂巖、碎石土、中風化灰巖、強風化炭質泥巖、溶洞。

1.3 水文條件

巖溶發育區位于長江三級階地,湖面常水位為19.130m,規劃最高控制水位為20.130m,地下水主要為上層滯水、弱孔隙承壓水、碎屑巖裂隙水和巖溶水。其中,埋藏于第四系黏性土隔水層之下的巖溶水對隧道區間巖溶處理影響最大,大部分具有承壓性,單位涌水量5.3m3/(d·m),滲透系數0.3m/d,抽水試驗期間水位標高為14.810~20.400m,差異較大;巖溶水水力聯系較弱,未能形成統一地下水位,與地表水體(長江、湖水)無明顯的水力聯系。

2 巖溶加固處理分析

2.1 鋼圍堰平臺設計

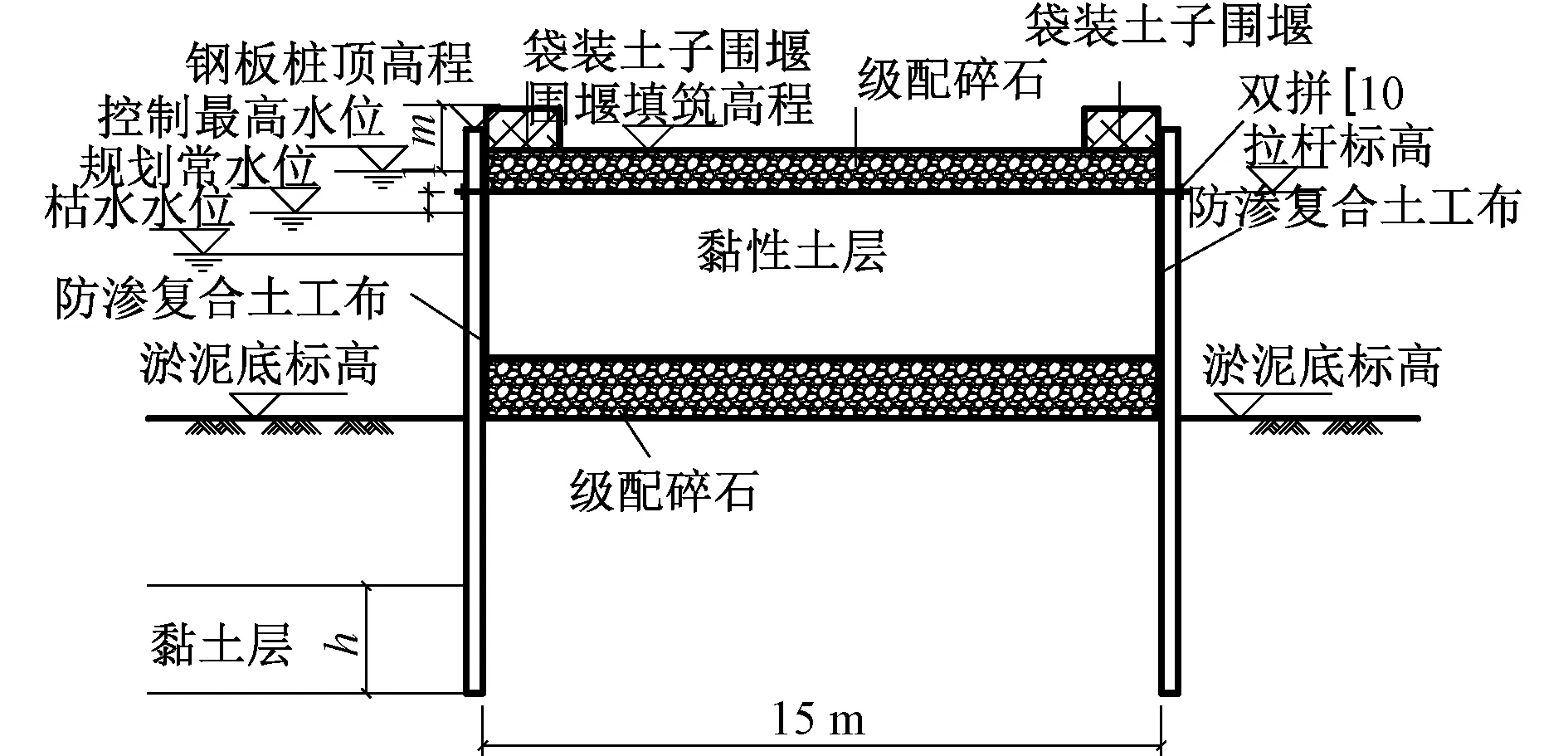

區間隧道外徑4.3m,巖溶處理范圍水平方向為隧道結構線兩側各3m,采用雙邊鋼圍堰作為施工平臺,考慮邊緣位置設備成孔站位,鋼圍堰外輪廓線間距為15.68m;根據水文地質情況,全線采用拉森IV型鋼板樁,長度分別為12,15,18m,圍堰堰芯采用黏性土及級配碎石填筑,圍堰堰芯填筑標高設計值為21.630m,鋼板樁樁頂標高為22.130m,兩側拉森鋼板樁之間上部設置1道拉桿(32@1 600)進行橫向拉結,拉桿鋼筋高程為20.130m。外側采用[28a腰梁,拉桿處鋼板樁和腰梁需打孔,拉桿與腰梁端頭采用鋼墊片加螺母的連接方式;為保證鋼圍堰兩側湖水連通,對生態環境無影響,同時確保兩側水壓保持平衡,作業平臺受力更加安全合理,在適當位置設置1條30m長水系聯絡通道,通道上設置9m寬鋼棧橋,以滿足鋼圍堰頂部通行要求。鋼圍堰斷面如圖1所示。

圖1 鋼圍堰橫斷面

2.2 鋼圍堰搭設

根據詳細地質勘察報告,鋼板樁吃水1.3~3m,進入淤泥深度1~2.5m,進入黏土、淤泥質粉質黏土、粉質黏土、粉質黏土夾粉土層等深度為6.7~15.7m,兩側鋼板樁插入黏土等不透水層一定深度,可確保巖溶專項勘察及巖溶加固處理成孔過程中的泥漿及注漿過程中返漿不會通過滲流污染湖水,同時阻斷湖水至隧道由人為成孔而形成的滲流通道;兩側鋼板樁通過鋼浮箱作業平臺上的履帶式起重機安裝液壓振動錘完成打設,鋼板樁打設完成后回填堰芯土,設置拉桿,最后再鋪設路面級配碎石。

2.3 鋼棧橋搭設

在無巖溶發育區間隧道上方湖面搭設1座長約30m鋼棧橋,連通兩側水系,降低圍堰對水體環境影響,同時使兩側水體側壓力保持平衡。

2.4 巖溶專項勘察

鋼圍堰平臺搭設完成后,首先進行巖溶專項勘察,包括隧道兩側詳細鉆孔加密勘察、物探CT掃描及井下電視,通過多種勘察手段詳細探明巖溶發育情況。

2.5 巖溶處理

2.5.1巖溶加固處理原則

1)隧道結構輪廓線左右3m、隧道結構底板以下6m(底板位于土層)或5m(底板位于可溶性巖層)、隧道結構頂板以上6m(底板位于土層)或5m(底板位于可溶性巖層)范圍內的溶洞進行注漿填充加固,且同時完成巖面注漿施工。

2)溶洞應遵循“先深后淺,先大后小”的順序進行處理。

3)對于多層上下串通溶洞,應對串通溶洞進行全壓漿填充處理。

2.5.2巖溶識別

針對區間所有巖溶發育位置與隧道關系,確定需處理的巖溶,并在圍堰地面確定其水平投影位置。

2.5.3巖溶加固處理

2.5.3.1巖溶探邊與加固

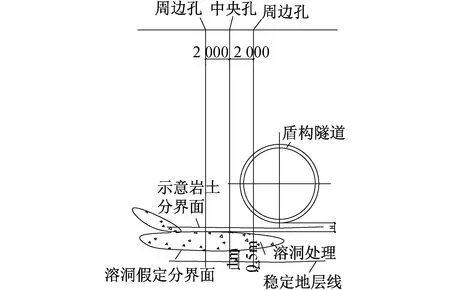

根據巖溶發育高度,從其中心位置向四周按2~3m間距布置探邊孔(見圖2),詳細記錄探邊孔取芯情況。完成中心孔第1圈外圍探邊孔施工后,根據取芯結果選取揭露溶洞較高的1~2個孔進行注漿(水泥漿,水灰比0.5~1)加固,注漿壓力達0.8MPa或周邊孔位出現返漿可停止第1輪注漿。

圖2 探邊孔布置

2.5.3.2檢測與補強

首次加固完成后,根據上次探邊孔取芯情況,在巖溶發育位置外圍開始布置第2輪探邊孔,詳細記錄探邊孔取芯情況,完成第2輪探邊孔施工后,根據探邊孔揭露巖溶發育情況及首次注漿擴散充填效果,選取其中1~2個孔進行補強注漿加固。

按上述方法依次實施后續探邊孔與注漿加固施工,直至完成待處理范圍內巖溶加固。

2.5.3.3過程優化

1)巖溶加固注漿孔成孔過程中,通過在巖土接合面及袖閥管與鉆孔孔壁之間的環狀空間進行注漿封閉,同時在注漿頭上部1m處設置膨脹橡膠密封塞,保證漿液能有效流向需填充加固區,加固密實后可迅速起壓,大大提高有效范圍注漿加固工效。

2)注漿時長優化 針對溶洞整體偏大特點,為提升注漿工效,可根據溶洞高度調整單次注漿時長。對于特大型溶洞,單次注漿加固時長延長至4~6h;對于中型溶洞,單次加固注漿時長延長至2~4h;對于小型溶洞,單次注漿加固時長為0.5~2h。為確保所注漿液達到初凝,注漿間隔時間6h。

3)水灰比及注漿壓力優化 根據探邊孔揭露注漿填充效果及巖溶填充情況,適當優化注漿壓力及水灰比等參數。填充型溶洞水泥漿濃度適當增大,壓力適當增大;非填充溶洞,水泥漿濃度適當減小,壓力適當減小。擴散性較好時可保持注漿濃度不變;擴散性較差時,適當減小水泥漿濃度。

4)在注漿管上(注漿孔孔口以上6m內)增加1個壓力監測表,與原泵送端頭壓力監測表共同精確控制泵送壓力及注漿壓力。

5)待巖溶加固的隧道區間總長550m,注漿后臺至注漿孔口線路較長,終端泵送至孔口壓力及水泥漿質量均有所下降,在中間位置增設中轉攪拌裝置,通過攪拌及二次加壓泵送確保注漿壓力滿足要求。

6)對于巖溶水較發育的溶洞,可先處理周邊溶洞,適當先行采用雙液注漿,確保周邊主要徑流通道基本封堵后再實施該溶洞的注漿加固,注漿加固過程中需預留1~2個排水孔,作為注漿填充擠壓巖溶水外流的通道。

2.5.3.4質量檢測

探邊孔實施過程中即可檢測前期注漿加固效果,并根據加固情況適時補強。完成所有注漿加固28d后,通過取芯檢測注漿加固質量,注漿加固體28d無側限抗壓強度≥0.15MPa。

2.5.3.5施工監測

圍堰施工過程中及施工完成后均要進行監測,主要包括水位觀測、拉桿鋼筋內力監測、圍堰結構變形監測(圍堰內土方沉降、鋼板樁樁頂沉降及鋼板樁水平位移監測)等,前期監測頻率為1次/d,不同階段適當調整,預警值需滿足規范要求。

3 巖溶加固效果

巖溶加固完成28d后進行取芯檢測,注漿加固體無側限抗壓強度均>0.15MPa;該區間盾構機已于加固完成1個月后安全順利通過巖溶強發育區,盾構穿越期間無明顯栽頭,姿態實現精準控制,同時該區間管片拼接無超限錯臺,成型管片姿態好,無滲漏水情況發生。

4 結語

1)對于在大水面上進行巖溶處理,優先選擇搭設鋼圍堰+堰芯土為作業平臺,安全可靠、操作便利,加固過程綠色環保,同時加固周期短、質量好。

2)對于巖溶強發育情況,單次注漿加固質量可能難以滿足要求,需在實施過程中動態檢測加固薄弱點并補強,使加固質量整體滿足要求。

3)預加固處理過程中,可采取控制壓力、設置膨脹橡膠密封塞、調整注漿時長及時間間隔等措施,確保加固漿液填充在有效的待加固范圍內;加固過程中,適當調整漿液濃度,確保加固效果最佳的同時優化加固總時長。

4)巖溶發育不具有規律性,需根據現場地質勘察情況采取針對性的加固措施。