鋼網架適應性抗不均勻沉降超前安裝技術*

董 琦,劉宏揚,呂宏亮,李 亮,杜峰峰

(中國人民解放軍63926部隊,北京 100192)

0 引言

某工程是我國載人航天“三步走”戰略規劃實施相配套的基建項目,建成后將為進一步提升航天員科研訓練和空間站任務產品研制能力、促進載人航天技術發展和國際技術交流提供良好的基礎設施平臺,為建設世界一流的航天員科研訓練中心打下堅實基礎[1]。按使用需求,試驗大廳及相關配套設施需達到提前交付使用的條件。試驗大廳橫跨1,2段沉降縫,沉降縫兩側地基不均勻沉降將直接影響屋面鋼網架結構超前安裝時的安全穩定[2]。為確保試驗大廳圓滿順利提前交付使用,如何控制由于沉降縫兩側地基不均勻沉降對鋼網架安裝的影響成為鋼網架施工時必須解決的關鍵性問題。

1 工程概況

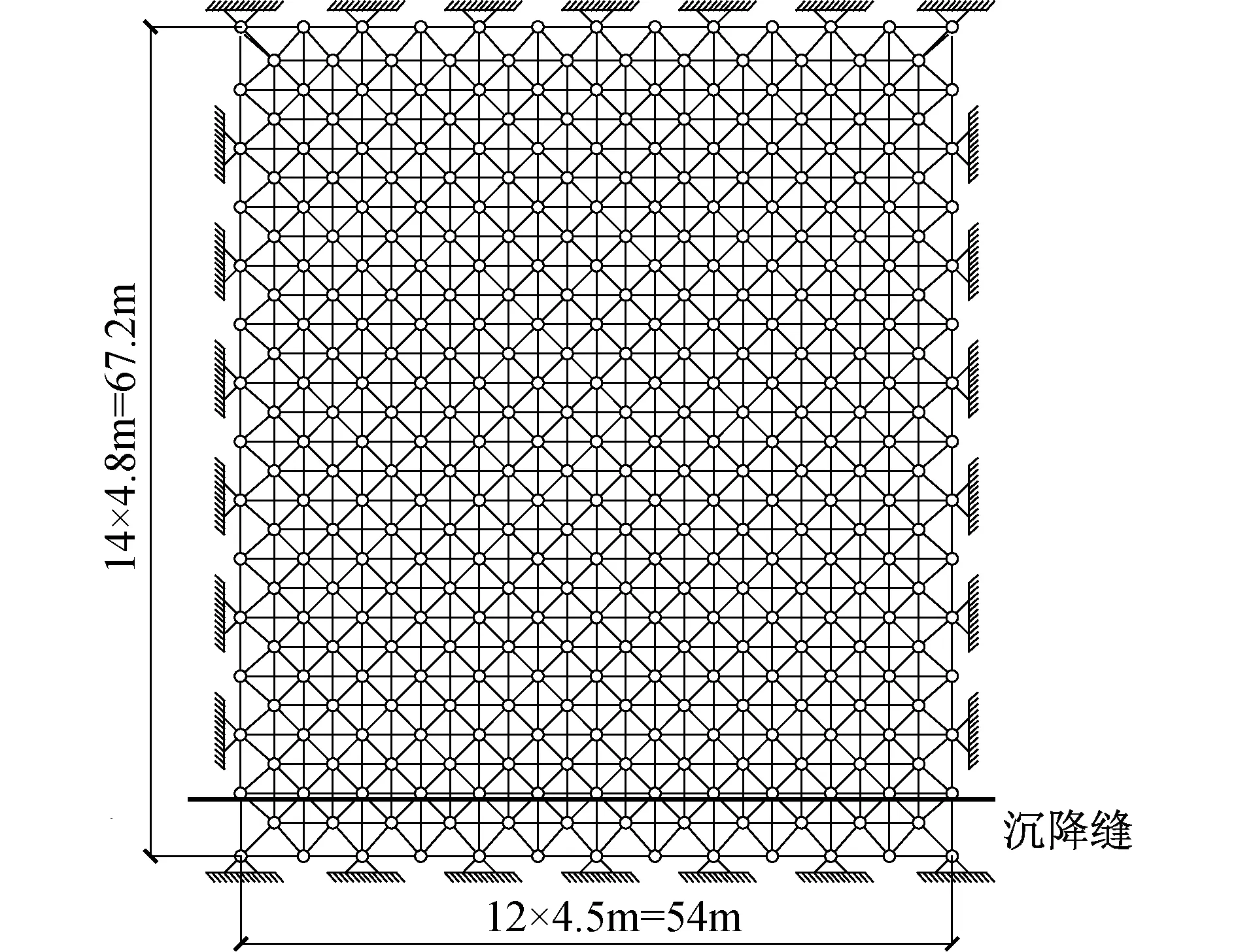

該工程建筑面積40 000余m2,其中試驗大廳屋面為平板四角錐網架上鋪設發泡水泥復合屋面板結構[3],網架結構尺寸67.2m×54m,距地高度14.5m,根據圖紙設計,大廳鋼網架(見圖1)南側邊緣支座落在沉降縫另外一側。為確保試驗大廳按期交付使用,需在1段主體結構還未封頂的情況下進行2段試驗大廳屋面鋼網架等施工。

圖1 網架平面

2 應對不均勻沉降方案設計

根據設計圖紙,建筑物1段為CFG樁復合地基,基礎形式為筏板基礎;2段中間范圍采用天然地基,其他采用CFG樁復合地基,基礎形式為筏板基礎。建筑最終沉降變形量不能超過GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規范》規定的地基最終變形允許值[4]。地基最終變形量一般采用分層總和法計算出的變形量乘以沉降計算經驗系數得出,可利用數值分析估算地基沉降變形量。結合北京市地質工程勘察設計院提供的《921601—120工程巖土工程地質勘察報告》和施工圖紙等資料,利用FLAC3D軟件分別對沉降縫兩側建筑物進行建模[5],通過計算分析,得出1段沉降值29.02mm,2段沉降值9.22mm,二者之間最大偏差為19.80mm,不滿足目標值10mm要求。因此,需采取技術措施,制定一種應對建筑物不均勻沉降的方法,通過調研,可參考借鑒目前橋梁等領域應對地基不均勻沉降方法及理論[6],通過改變施工方法、重新設計網架或支座結構等方法實現。

2.1 總體方案設計

為應對建筑物不均勻沉降,考慮鋼網架自身設計和網架支撐2個方向,通過論證,形成5種鋼網架結構解決方案:臨時支座、臨時落地式支撐、網架外挑、自適應網架、可調支座。

1)臨時支座 方案原理:在沉降縫南側1排支座處施作臨時支座,可根據沉降量進行位移調整,待地基不均勻沉降穩定后拆除臨時支座,安裝正式支座。控制方法:利用千斤頂頂升支點、臨時支座加楔形墊片的辦法調整臨時支座高度在偏差允許范圍內。

2)臨時落地式支撐 方案原理:在沉降縫南側1排鋼網架上弦球節點處設置臨時落地式支撐承受上部荷載,臨時落地式支撐采用型鋼焊接鋼桁架,共設6個臨時支撐點,支撐上弦球節點。控制方法:鋼網架卸載后通過設置臨時落地式支撐施工上部結構,待地基不均勻沉降穩定后,固定南側1排支座,拆除臨時落地式支撐,施工過程中如上弦球位移超出允許范圍,利用千斤頂進行調整。

3)網架外挑 方案原理:鋼網架設計為外懸挑形式,沉降縫南側1跨鋼網架全部采用外懸挑方式,與1段主體結構脫離,此種方式無響應考慮地基不均勻沉降帶來的鋼網架變形問題。控制方法:改變原有鋼網架設計方案,利用外懸挑沉降縫南側1跨鋼網架,整個鋼網架與1段主體結構脫離,一次性解決地基不均勻沉降引起的鋼網架變形問題。

4)自適應網架 方案原理:根據地質勘察資料和設計圖紙,利用FLAC3D軟件進行建模,計算出建筑物理論沉降值,按沉降量理論最大值設計鋼網架。控制方法:考慮結構極限狀態,利用鋼網架桿件自身受力及變形,解決地基不均勻沉降引起的鋼網架變形難題。

5)可調支座 方案原理:結合工程實際,研究設計出1種可調支座,該支座可在一定范圍內進行水平及豎向位移自動調節,在沉降縫南側1排7個支座處安裝應用該支座,通過支座位移調節解決地基不均勻沉降引起的鋼網架變形難題。控制方法:設計可調支座,利用蝸輪蝸桿或液壓傳動,如地基基礎實際沉降值偏差超出允許范圍,則進行水平和豎向位移調節。

5種方案中,臨時支座方案安全性較低,且需二次安裝支座;臨時落地式支撐方案會影響局部地面施工;網架外挑、自適應網架方案通過自身解決沉降問題,安全性好,但用鋼量增大、成本高;可調支座方案調節方便、精確,勞動強度小,工作效率高,安全性好。從結構安全性、經濟性、可操作性、難易性、可靠性、時間性等性能指標綜合分析,采用可調支座方案經濟、安全、可行。

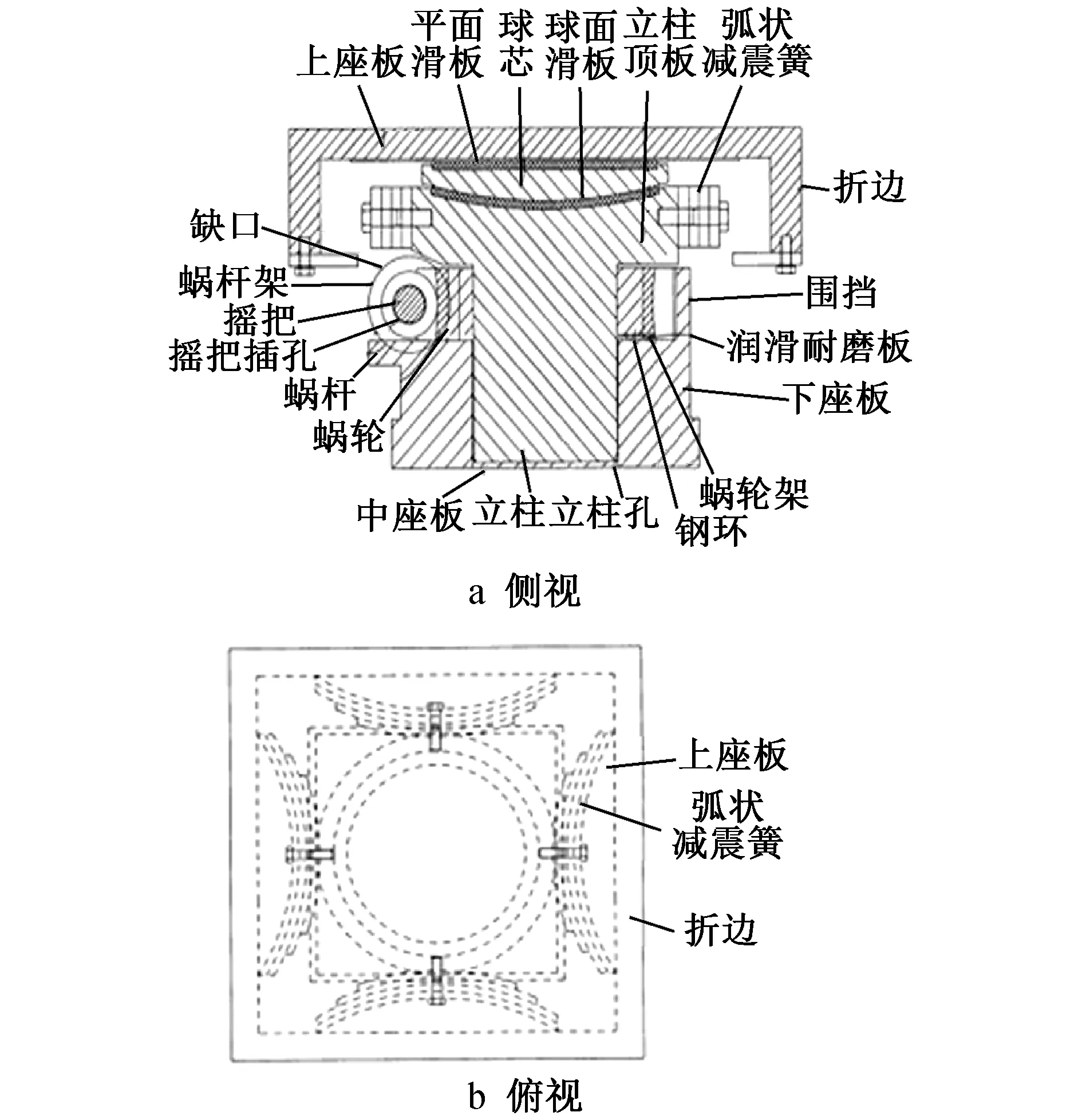

2.2 可調支座設計

可調支座結構主要由上座板、中座板、下座板及調節系統、減震系統組成。上座板連接支撐網架球節點;下座板與結構柱頭連接固定;中座板位于上、下座板之間,與調節系統協調配合調節上座板高度;上、中座板之間由平面滑板、球芯、球面滑板過渡連接;減震系統分為橫向和縱向減震,緩沖沉降瞬間應力對結構影響,滿足結構抗震性要求。

其中,座板選用高強度易焊接的高強鋼;調節系統采用蝸輪系統,通過蝸輪蝸桿傳動進行調節,操作簡單,易操控,調節高度可計算控制;橫向減震系統采用易組裝的弧狀減震簧,縱向減震系統選用減震性能好的橡膠減震。根據選定材料繪制支座結構設計系統。根據結構設計,可調支座參數如下:豎向壓力500kN,水平剪力100kN,轉角0.2rad,位移±50mm,調高量+50mm。對設計可調支座結構(見圖2)進行力學驗算,經計算,滿足受力要求。

圖2 可調支座結構示意

3 鋼網架安裝

3.1 支座安裝

3.1.1工藝流程

城市軌道交通雜散電流會對走行軌及其相關部件、車站混凝土結構中的鋼筋、軌道交通周圍埋地管線(如:天然氣管道、自來水管道、公共事業管線)等造成腐蝕,輕則縮短設施設備的使用壽命,重則造成人員的傷亡和財產的巨大損失。

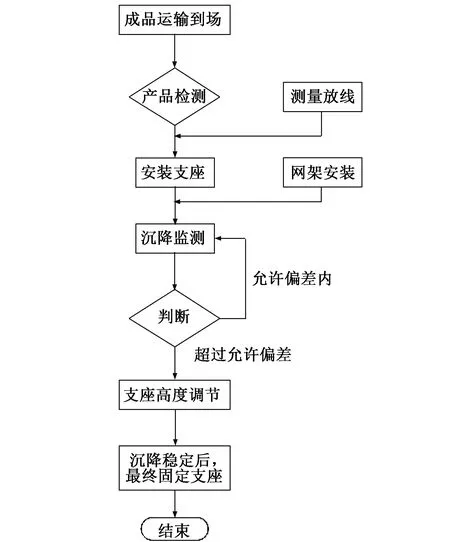

可調支座安裝工藝流程如圖3所示。

圖3 支座安裝流程

3.1.2支座進場驗收

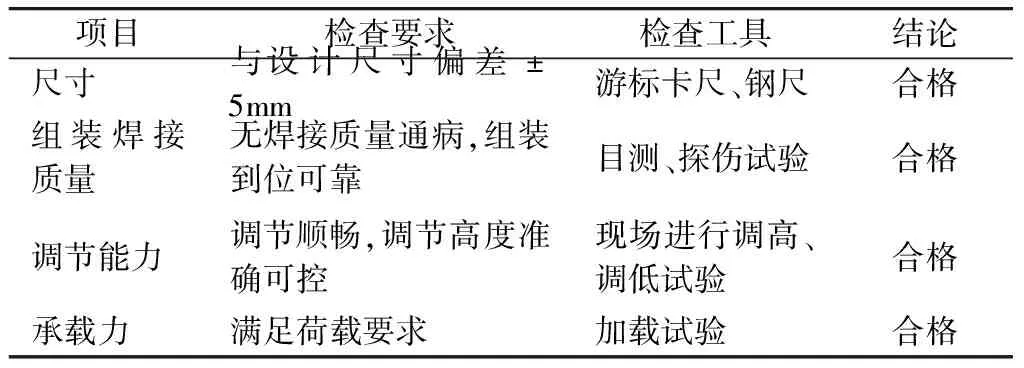

可調支座加工完成后運至現場,按表1進行質量驗收。

表1 支座進場質量驗收

經檢查進場資料和現場進行加工尺寸、焊接質量、承載力等復核,支座驗收合格率達到100%。

3.1.3安裝固定

具體操作步驟如下。

1)測量定位 測量員對支座安裝位置進行測量標識。

2)焊接固定 焊工對支座進行焊接固定。

4)探傷檢測 對焊縫進行探傷檢測,要求滿足二級焊縫要求[7]。

經測量,支座就位準確,標高基本一致,相鄰支座標高最大偏差6.11mm,在10mm以內。

3.1.4沉降監測

定期對沉降縫兩側支座位移進行監測,并做好相關記錄。監測步驟為:①選定沉降監測點;②監測記錄沉降縫兩側支座沉降;③計算沉降縫兩側相鄰支座間高差;④沉降縫兩側相鄰支座間高差>10mm報警,提出調整方案。

在沉降監測過程中,監測數據真實有效,相鄰支座高差>10mm時能及時提出預警。

3.1.5高度調節

當沉降縫兩側相鄰支座面高差>10mm時,沉降監測小組提出調節預警,并進行支座適應性抗沉降調節[8]。半自動可調支座的調節方案步驟如下。

1)第1步 用標高測量儀測量各支座上表面標高,并標注各支座標高,比較各處標高。

2)第2步 根據測量和比較結果,將需調高或降低的高度換算成蝸桿旋轉圈數。

3)第3步 調高或調低支座。調高支座:將搖把插在標高較低支座的搖把插孔內,根據計算的蝸桿轉動圈數,順時針搖動搖把,通過蝸桿帶動蝸輪轉動,將立柱升高至指定高度;調低支座將搖把插在標高較高支座的搖把插孔內,根據計算的蝸桿轉動圈數,逆時針搖動搖把,通過蝸桿帶動蝸輪轉動,將立柱降低至指定高度。通過調節,沉降縫兩側相鄰支座高差可調整在要求范圍內,且調高過程一次性地準確調整到位,勞動強度小,勞動效率高。

3.1.6支座最終固定

該建筑主體結構于2016年10月沉降趨于穩定。為保證支座長期穩固,對可調支座進行最終固定,采用注入結構膠方式,2016年10月30日利用1d時間對7個可調支座完成了注膠固定。其中,日平均沉降量為0。注膠24h后,支座穩固可視為固定支座。

3.2 質量驗收

3.2.1檢驗方法

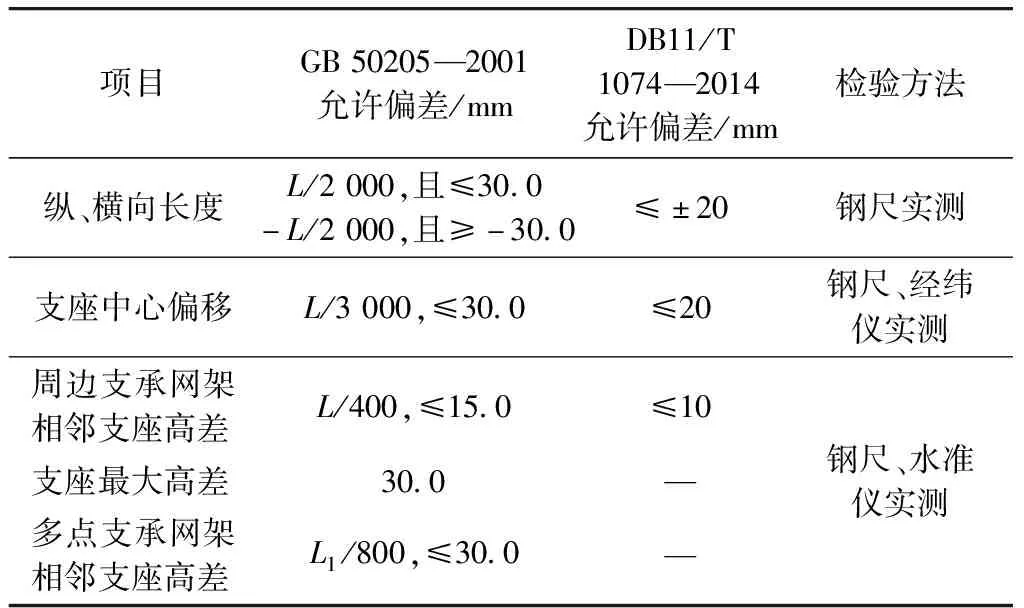

為確保鋼網架安全穩定,根據GB 50205—2001《鋼結構工程施工質量驗收規范》和DB11/T 1074—2014《建筑結構長城杯工程質量評審標準》規定的鋼網架結構安裝的允許偏差,本次相鄰支座地基不均勻沉降高差目標設定為≤10mm。鋼網架結構安裝允許偏差如表2所示。

表2 鋼網架結構安裝允許偏差

3.2.2效果檢查

截至2016年10月8日,整個沉降觀測期間,通過調整,相鄰支座間高差均控制在10mm以內。支座最終固定時,測量相鄰支座間高差為7.01mm,滿足規范要求。

4 結語

通過自主研制加工的半自動可調支座,有效解決了因建筑物橫跨施工縫部位的地基不均勻沉降引起的鋼網架超前安裝困難的問題,為試驗大廳按期交付奠定了良好基礎,確保了后續工作如期進行。